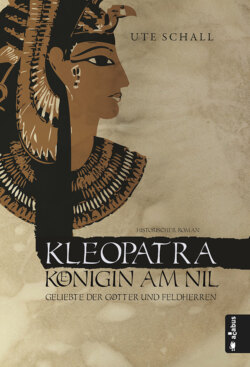

Читать книгу Kleopatra. Königin am Nil - Geliebte der Götter und Feldherren - Ute Schall - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCaesars Ankunft in Ägypten

Zwei Tage waren seit dem frevelhaften Mord vergangen, da tauchten Caesars Kriegsschiffe am Horizont auf, eine kleine Flotte, die weder ausgereicht hätte, Pompeius Magnus das Fürchten zu lehren, noch die ägyptische Armee in Angst und Schrecken zu versetzen. Noch ahnte Caesar nichts von dem, was vor zwei Tagen geschehen war.

Blau und klar war der Himmel über Alexandria. Zu hoch und rein, um nicht zugleich auch falsch zu sein. Und leer. Trügerisch glatt auch das Meer, in dem sich Caesars Schiffe spiegelten. Ob es ein Fehler gewesen war, den fliehenden Pompeius über das große Wasser zu verfolgen?

Wäre das Glück auf seiner Seite, wie es sich ihm schon so oft gewogen gezeigt hatte, dann, ja dann … Aber durfte sich ein Caesar allein auf die Launen des Schicksals verlassen? Durfte er gar wagen zu träumen?

Es war angebracht, vorsichtig zu sein. Noch verbot es die unsichere Lage, in Alexandria an Land zu gehen. Zuerst mussten Späher die Stimmung erkunden, denn irgendetwas war ungewöhnlich, das fühlte der Feldherr, den sein untrüglicher Instinkt noch nie im Stich gelassen hatte.

Über eine Land- und Seekarte gebeugt, arbeitete Caesar am Schreibpult, als Publius Corvinus eintrat. „Ave, Imperator! Mögen dir die Götter gewogen sein!“ Mit einem stummen Kopfnicken dankte Caesar für den freundlichen Gruß. „Was bringst du an Neuigkeiten, Centurio?“, wollte er wissen. „Wie ist die Lage? Können wir bald an Land gehen?“

Als Corvinus berichtete, was geschehen war, glaubte Caesar zunächst, sein Gegner habe sich einer List bedient, um ihn zu täuschen und vielleicht sogar zum Abzug zu bewegen. Doch Corvinus’ Bericht war noch nicht zu Ende, als sich Theodotos melden ließ. Er erschien in Begleitung eines dunkelhäutigen Sklaven, der einen Korb vor sich hertrug. Nach einer kurzen Verbeugung trat der Grieche so nah an den Feldherrn heran, dass sich Corvinus erschrocken vor den Imperator stellte und nach dem Schwert griff. „Willkommen in Ägypten, großer Feldherr!“, heuchelte der Grieche und warf einen ärgerlichen Blick auf den verteidigungsbereiten Soldaten. „Willkommen, größter aller Römer! Ägypten fühlt sich durch deinen Besuch geschmeichelt. Ich bin gekommen, um dir zu verkünden, dass du gerettet bist. Deine Feinde sind überwunden. Die Götter haben den römischen Bürgerkrieg zu deinen Gunsten entschieden. Der, der dir so viel Leid zugefügt hat, Pompems Magnus, ist nicht mehr. Er fiel unter den Schwertern unserer Ägypter. Das Königreich am Nil liegt dir zu Füßen. Es hat sich für dich entschieden. Nicht, dass uns diese Entscheidung leicht gefallen wäre! Ägypten war zwar Pompeius freundschaftlich verbunden und zu Dank verpflichtet. Hatte er nicht vor langer Zeit unserem König Ptolemaios die Herrschaft zurückgegeben? Und dennoch: Dich haben die Götter als künftigen Herrn der Welt ausersehen. Wenn du es trotzdem als Verbrechen betrachtest, dass wir Pompeius getötet haben, so bedenke, dass du uns dafür noch größeren Dank schuldest, weil du die Tat nicht selbst begehen musstest. Gestatte uns also, dich in unserem schönen alten Land nochmals willkommen zu heißen und dir ein Gastgeschenk zu überreichen.“ Damit bedeutete er dem Sklaven, das Tuch von dem mitgebrachten Korb zu entfernen und diesen Caesar zu überreichen. Der Feldherr erbleichte, als ihn die schreckgeweiteten Augen seines ermordeten Widersachers anstarrten. Unfähig, ein Wort über die Lippen zu bringen, wandte er sich ab und weinte. Niemand sollte seine Tränen sehen. Pompeius und er waren einst Freunde, der Ermordete war sogar eine Zeit lang sein Schwiegersohn gewesen. Ein solches Ende hatte niemand verdient, auch Pompeius Magnus nicht. Wie sollte er, Caesar, jetzt noch von seiner sprichwörtlichen Milde Gebrauch machen?

Schweigend gab er Theodotos den Korb mit dem grausigen Inhalt zurück und befahl, den Kopf mit allen einem bedeutenden Römer zustehenden Ehren zu bestatten. Dann entließ er Theodotos und wandte sich an den Centurio. „Wir gehen vor Anker, Corvinus. Gib entsprechende Anweisung an unsere Leute! Und“, rief er dem Mann, der sich bereits auf den Weg gemacht hatte, nach, „der ab epistulis möge kommen. Ich habe Ptolemaios eine wichtige Mitteilung zu machen.“

Inzwischen hatte auch Kleopatra, die sich noch immer bei ihren Truppen aufhielt, von Pompeius’ Ermordung erfahren. Ihre Lage schien ihr unsicherer denn je. Wie würde Caesar mit ihr verfahren? Immerhin hatte sie seinem Gegner Kriegsschiffe und Landstreitkräfte zur Verfügung gestellt, auch wenn diese unverrichteter Dinge längst wieder in die Heimat zurückgekehrt waren. Mochte sie sich auch auf die Freundespflicht und die Treue zu einem Verbündeten berufen, so stand doch nicht fest, dass Caesar, der aus diesem von ihm nicht verschuldeten Verbrechen als Sieger hervorgegangen war, ihre Beweggründe gelten ließe. Und was ihre weiblichen Reize betraf: War Caesar nicht ein Mann, der sich nach dem allgemeinen Empfinden an der Schwelle des Greisenalters befand? Nicht, dass ihr das etwas ausgemacht hätte, galt es doch, ihr Leben zu retten und, so es den Göttern gefiele, auf den Thron ihres Reiches zurückzukehren. Doch ließe sich ein Caesar überhaupt von so einer jungen Frau um den Finger wickeln? Sagte man ihm nicht nach, über einen äußerst scharfen Verstand zu verfügen?

Sie begann zu zittern, als ein aufgeregter Apollodoros in ihr Gemach stürmte, einen Brief mit römischem Siegel in der Hand. „Verzeihung, meine Königin, dass ich so einfach hier hereinplatze.“ Er deutete eine flüchtige Verbeugung an und überreichte seiner Herrin die kleine Schriftrolle. Dann wartete er begierig darauf, was der Römer seiner Königin zu sagen hatte. Aschfahl geworden, entrollte sie das Blatt. „Caesar“, sagte sie, „der große Caesar befiehlt mir, unverzüglich nach Alexandria zurückzukommen. Unerhört, hat mir etwa ein Caesar zu befehlen?“

„Zur Sache!“, herrschte der Feldherr den ab epistulis an. Caesar musste sich über etwas sehr geärgert haben, schoss es dem Schreiber durch den Kopf. Denn ansonsten pflegte der Imperator seine Untergebenen freundlich, ja mit ausgesuchter Höflichkeit zu behandeln. „Schreib: Caesar, Konsul und Imperator von Rom, etc., etc., grüßt König Ptolemaios und wünscht ihm Gesundheit! Was dein Lehrer Theodotos soeben vorgebracht hat, darf nicht unkommentiert bleiben und erfordert eine entsprechende Erwiderung. Die Ermordung meines Gegners ist und bleibt eine Ungeheuerlichkeit, die durch nichts zu entschuldigen ist. Nur vermeintlich habt ihr mir damit einen Gefallen getan. Einen Widersacher so heimtückisch aus dem Weg zu räumen, entspricht nicht Römerart. Wir pflegen unsere Konflikte im fairen Kampf auszutragen und die Götter entscheiden zu lassen. Der Ruf der clementia Caesaris eilte mir stets voraus, und ich war sehr stolz darauf. Ihr habt dafür gesorgt, dass mein Bild in der Geschichte befleckt ist. Das will und werde ich euch nie verzeihen. Doch was geschehen ist, ist geschehen, so bedauerlich es auch sein mag. Aber ihr solltet nicht glauben, mich täuschen zu können. Ich weiß sehr wohl, dass für mich ein ebensolcher Empfang vorbereitet war wie für meinen glücklosen einstigen Freund. Nur mein bisheriger Erfolg verhinderte, dass er auch ausgeführt wurde. Hätte nämlich Pompeius gesiegt … Nein, daran darf ich nicht einmal denken. Mit einem Besiegten derart umzuspringen und ihn ein zweites Mal zu besiegen ist kein Verbrechen, es ist eine Dummheit, was viel schwerer wiegt …“

„Centurio Corvinus möge den Brief in den Palast bringen“, befahl er dem Schreiber. „Und Wachen, er soll Wachen zur Begleitung mitnehmen und dafür sorgen, dass dieses Schreiben nur Potheinos oder Theodotos übergeben wird, hörst du, nur einem dieser beiden. Bei den verschlagenen Ägyptern weiß man nämlich nie.“

Einen Tag später ging der römische Sieger mit seinem Gefolge an Land. Zwölf Liktoren schritten ihm mit ihren Rutenbündeln voran, um ihm den Weg frei zu machen und seine Macht zu demonstrieren. Schließlich hatte ihn Rom gerade zum Konsul gekürt, eine Würde, die ihm wie ein reifer Apfel in den Schoß gefallen war. Aber war es rechtens, dass Liktoren eine Stadt betraten, die mit Rom verbündet war? Ganz sicher nicht, meinten die meisten seiner Offiziere, die sich jedoch hüteten, Caesar auf dieses Unrecht hinzuweisen. Hatte sich der Imperator nicht schon ganz andere Eigenmächtigkeiten herausgenommen, ohne sich um Recht und Brauch zu kümmern? Ganz sicher nicht, meinten auch die Alexandriner, die die Ansicht ihrer Obrigkeit nachbeteten und nach den Soldaten riefen, die Ptolemaios kürzlich zum Schutz Alexandrias zurückgelassen hatte. Und auch Caesar muss um das Unerlaubte seines Tuns gewusst haben.

Aber er befand sich in einer zwiespältigen Lage. Er hatte die Toleranz der Ägypter überschätzt. Lebte man hier nicht in einem freien Land, fragten sie? Einem Land, das auf eine lange, ruhmreiche Vergangenheit zurückblickte? Das den Höhepunkt seiner Macht bereits erreicht hatte, noch ehe ein Mensch seinen Fuß an Latiums raue Gestade setzte? Das sich selbst versorgte, das von einem eigenen König nach eigenen Gesetzen regiert wurde und über das die Götter gleich zweier Kulturen schützend ihre Hand hielten? Niemand hatte ihn gerufen, diesen Römer. Niemand brauchte ihn.

Durch die hohen marmornen Hallen des königlichen Palasts klang das Klacken der nagelbewehrten caligae von Caesar und seinen Männern. Kein Mensch zeigte sich. Von den kahlen Wänden der verlassenen Flure klang das Echo vielfach zurück. Der Palast lag scheinbar aufgegeben, wirkte unheimlich, gespenstisch fast und leer. Ob er gut daran täte, den Rückzug anzutreten?, schoss es dem Imperator durch den Kopf. Immerhin hatten es einige der Stadtbewohner, die seinen Einzug misstrauisch beobachtet hatten, gefordert. Leise, fast flüsternd zuerst. Aber gleich einem bösen Gerücht hatte sich dieser Wunsch von Mund zu Mund fortgepflanzt, war hierhin gekrochen und dorthin, war lauter und lauter und fast eine Drohung geworden: „Caesar raus! Caesar raus!“, hatte die anschwellende Menge schließlich skandiert und wäre womöglich noch handgreiflich geworden, hätte sich die Leibgarde mit ihren schweren Waffen nicht schützend vor den Imperator gestellt.

Rückzug also? Ganz dumm waren sie ja nicht, diese Alexandriner. Sie wussten sicherlich längst, wie verschwindend gering die Anzahl der Soldaten war, die ihn hierher begleitet hatten. Wären sich Königin, König und Ratgeber einig gewesen, hätten sie ihm gemeinsam die ägyptischen Truppen mitsamt den Gabiniani entgegen geschickt, nicht auszudenken, was dann geschehen wäre. Er hätte wohl nie einen rühmlichen Platz in den Annalen gefunden. Dennoch: Rückzug kam für einen Caesar nicht in Frage. Die Etesien, so ließ er an Hauswände und Stützmauern schreiben, verböten eine baldige Abreise, denn sie seien so stark und die See durch diese Winde so aufgewühlt, dass man kein Segel setzen könne, ohne Gefahr zu laufen, von herabstürzenden Masten und schwerem Segeltuch erschlagen zu werden. Aber wenn sich die Alexandriner ruhig verhielten, werde man schon miteinander auskommen. Im Übrigen gedenke er, die Thronverhältnisse im Sinne des verstorbenen Ptolemaios zu regeln, der, wie jedermann wisse, ein Freund und Bundesgenosse des römischen Volkes gewesen sei.

Doch wollte Caesar mit so vielen versöhnlichen Worten nicht vor allem sich selbst beruhigen? Er hatte, Etesien hin oder her, längst Eilboten nach Rhodos, Syrien und Kilikien entsandt, um dort Verstärkung anzufordern. Aber es würde Wochen dauern, ehe die ersten Helfer einträfen, und es würden Wochen der Unsicherheit, ja der Lebensgefahr werden. Da machte er sich nichts vor. Derweil verschanzte er sich in einem Seitenflügel des königlichen Palasts. Wer zu ihm, dem großen Feldherrn, dem der Ruf von Mut und Unerschrockenheit vorauseilte, vordringen wollte, musste viele Hindernisse überwinden. Da war die schwer bewaffnete Leibwache, die Order hatte, niemanden ohne peinlich genaue Überprüfung vorzulassen. Da waren die fest verschlossenen Fenster zum Garten, die unerwünschten Besuchern den Weg abschnitten. Passwörter, die mehrmals täglich gewechselt wurden. Nachts erhellten zahlreiche Fackeln das Atrium, denn Mörder scheuten das Licht. Sklaven durften nur einen Lendenschurz tragen. Beim Essen, das Caesar von Dienern aufgetragen wurde, verzichtete er auf das Messer. Die Speisen wurden vorgekostet, die Unschädlichkeit des Weins an zum Tode Verurteilten geprüft. Nur jene, von deren unbedingter Ergebenheit Caesar überzeugt war, hatten ungehinderten Zutritt zu seinen Gemächern.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen schlief der Imperator schlecht. Kein Luftzug kühlte nachts die glühenden Mauern. Der Wüstenwind pochte an Türen, rüttelte an Fensterläden. „Wer da?“ Schweißgebadet schreckte Caesar auf aus düsteren Träumen, stieg eilig aus dem Bett, um einem eventuellen Feind von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu treten. Aber da war nichts. Nichts als das Jammern des Windes und Wüstenschakale, die in der Dunkelheit heulten. Nichts als fliehende Schatten, vom Licht zahlloser Fackeln und Öllampen an Wand und Decke geworfen, Augen überall, die sahen, und Ohren, die hörten. Wie viele Wochen waren vergangen, seit man ihm Pompeius’ abgeschlagenen Kopf serviert hatte wie ein üppiges Mahl? Ihm war, als habe er jedes Gefühl für Zeit verloren. Das Gestern, das Heute und das Morgen waren einerlei. Schwäche durfte er aber nicht zeigen, nicht er, der Unbesiegbare, der einen Ruf, der alles zu verlieren hatte. Und immer wieder diese Schreckensmeldungen, die ihn bis in die tiefe Nacht verfolgten: Da hatten vermummte Gruppen seine Soldaten zusammengeprügelt. Römer lagen in Alexandrias Straßen erschlagen. Andere kehrten mit blutenden Nasen in ihre Unterkünfte zurück. Und dem mächtigen Caesar blieb nichts, als ohnmächtig zuzusehen. Was hätte er auch mit den wenigen Männern, die ihm nach Ägypten gefolgt waren, tun können! Wo nur die angeforderte Hilfe blieb? Ob man sich andernorts vielleicht sogar gegen ihn verschworen hatte? Seine Soldaten erhielten nachts ein Ausgehverbot. Die Wachen vor den Kasernen wurden verdoppelt. Doch jede noch so kleine Vorsichtsmaßnahme schien den Zorn der Alexandriner nur noch mehr anzustacheln.

Endlich schien es, als hätten die Götter Erbarmen. Wieder einmal kam dem verzweifelnden Feldherrn sein schon sprichwörtliches Glück zu Hilfe. Tagsüber frischte der Wind auf und vertrieb die seit Tagen über Alexandria brütende Schwüle. Graue Dunstschwaden waberten über der aufheulenden See. Von der nahen Wüste kommend senkten sich bald Wolken aus Sand auf die Stadt, nahmen ihr das Licht und verdunkelten die Sicht. Kaum konnte man die Hand vor den Augen sehen. Allenthalben Dunkelheit, als herrsche immerwährende Nacht. Selbst gewichtige Männer hatten Mühe, sich auf den Beinen zu halten und schwankten wie Seeleute, die nach monatelangem Dienst auf dem Schiff erstmals wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Die Menschen verbarrikadierten sich in ihren Häusern. Die Straßen blieben leer. War der Weltuntergang nahe, wie es Schwarzseher und düstere Propheten schon vor Zeiten verkündet hatten? Jetzt waren die Römer kein Thema mehr. Die Aufregung in der Stadt über die unwillkommenen Eindringlinge verebbte.

Langsam legte sich auch der Sturm. Vorsichtig, als traue sie dem Frieden nicht, lugte eine blassgelbe Sonne unter den grauen Sandwolken hervor, gab den Dingen alles, ihre Form, ihre Farbe und schließlich ihre Bedeutung zurück. Da beschloss Caesar, seinen Kurs zu ändern. Er war ja gar nicht als römischer Besatzer gekommen, um sich in die inneren Angelegenheiten eines freien Landes zu mischen, sondern als neugieriger Fremder, der die Schönheiten Ägyptens, seine Kunst, seine alte Geschichte und seine Menschen studieren wollte, um das, was er einst aus Erzählungen erfahren hatte, vor Ort bestätigt zu finden und seine Bildung zu vervollkommnen. War das wirklich Caesar, Gaius Iulius Caesar, der am Grab des großen Makedonen auf die Knie gesunken war? War das wirklich Caesar, der in Tempeln und Heiligtümern auf den Altären opferte und den Segen der Götter auf Ägypten und seine Menschen herabrief? Und war er es, der sich gleich einem beliebigen Privatmann zu Händlern, Handwerkern und Bauern auf den Markt begab, hier das Gewicht eines mageren Huhns mit den Händen wog, dort die Reife einer Olive prüfte, und von dem einen oder anderen eine Feige annahm, um die Süße der Früchte zu loben? Begab sich gar ein Caesar unbewaffnet und nur in Begleitung eines Kammerdieners auf die öffentlichen Plätze, in Parkanlagen und stille Hinterhöfe, um den Gedanken der Philosophen zu lauschen und hier und da seine eigenen einfließen zu lassen? Anfangs betrachteten die Alexandriner den offensichtlich harmlosen Reisenden mit Staunen. Doch bald hatten sie sich an Caesars Allgegenwart gewöhnt und das Leben nahm wieder seinen üblichen Gang an. Aber Caesar wäre nicht Caesar gewesen, hätte er hinter dem vorgespielten Interesse sein eigentliches Ziel aus den Augen verloren.

Die Aufforderung, das Heer zu entlassen und in Alexandria zu erscheinen, damit der Streit der Geschwister nicht mit Gewalt, sondern vor ihm als quasi oberstem Richter auf dem Rechtsweg entschieden werden könne, war nicht nur an Kleopatra gegangen. Gleicherweise hatte Caesar auch Ptolemaios vorgeladen. Der aber dachte nicht daran, sich dem Römer schutzlos auszuliefern. Er ließ den größten Teil seiner Streitmacht in Pelusion unter Achillas’ Kommando zurück und machte sich mit Potheinos auf den Weg in die Hauptstadt. Wie Caesar bezog auch er im Palast einige Gemächer.

„Ich habe es bereits vernommen“, empfing Kleopatra ihren Lehrer, der wieder einmal aufgeregt in ihr Arbeitszimmer gestürmt war und sich vor der Königin nur andeutungsweise verneigt hatte. Kleopatra nahm es ihm nicht übel. Apollodoros war alt, und hieß es nicht immer wieder, alte Leute hätten ihre Eigenheiten? „Es scheint, als sei uns Ptolemaios zuvorgekommen, das wolltest du mir doch sagen, nicht wahr? Was rätst du mir, Apollodoros?“ Sie bot dem erschöpften Mann einen Platz an. „Natürlich habe ich mir gleich Gedanken gemacht“, keuchte der Alte. „Ich schlage vor, du wendest dich direkt an den Konsul, um ihm deine Ansprüche auf den Thron persönlich vorzutragen. Er wird dich anhören, davon bin ich überzeugt. Und dass du eine Frau bist, dürfte deine Position noch stärken. Caesar ist neugierig, vor allem auf Frauen. Er wird sich kaum die Gelegenheit entgehen lassen, der Königin vom Nil zu begegnen. Und du wirst ihm gefallen, das weiß ich. Aber du darfst nie vergessen, dass er im Augenblick der mächtigste Mann der Welt ist. Du solltest ihn das spüren lassen, das wird seiner Eitelkeit schmeicheln.“

„Alles gut und schön, Apollodoros. Aber wir sind noch in Syrien, weit weg von unserem Zuhause. Selbst wenn wir unbehelligt bis Alexandria durchkommen, was schwierig genug werden dürfte, wie sollen wir dort in den Palast gelangen? Mir wurde gemeldet, mein Bruder habe entgegen Caesars Befehl seine Truppen nicht entlassen. Ein Großteil verbleibt in Pelusion in Wartestellung. Er habe aber als angebliche Leibwache eine nicht geringe Zahl seiner Leute mitgenommen. Diese hätten ihr Quartier im Palast bezogen und überwachten dort alle Ein- und Ausgänge. Wie also sollen wir bis zu Caesar vordringen? Mein Bruder, der ja keinerlei Interesse daran hat, mit mir zu teilen, wird mich ohne Zögern umbringen, ehe ich auch nur einen Fuß in mein Elternhaus gesetzt haben werde.“ „Auch hier wird sich eine Lösung finden, meine Königin. Du musst mir vertrauen“, beruhigte Apollodoros, dessen Aufregung einer kühlen Besonnenheit gewichen war.

„Wir werden es nicht zulassen“, schimpfte Potheinos, der wie ein aufgescheuchtes Huhn mit den Armen rudernd auf- und ablief. „Wir werden es zu verhindern wissen.“ Ptolemaios, der wieder einmal ganz in seine Spielsachen vertieft war, zuckte nur mit den Schultern. Er wünsche jetzt nicht gestört zu werden, denn er sei gerade dabei, die Armee seiner Schwester zu vernichten, bedeutete er dem Erzieher. Aber so schnell gab Potheinos nicht auf. Diesmal nicht. Ging es doch für ihn und seinen Schützling um mehr als nur darum, den ägyptischen Thron zu teilen. Wo stand geschrieben, dass sich Kleopatra nicht ihrer beider entledigen würde, sobald sie sich Caesars Vertrauen erschlichen hatte? Da musste etwas geschehen, und zwar schnell. „Ich denke, du bist einverstanden, Ptolemaios, wenn Kleopatra erst gar nicht in den Palast gelangt. Wie wäre es, wenn ihr ein Unglück zustieße, vielleicht schon auf hoher See? Oder wenn unsere Männer ihre Schiffe im Hafen abfingen? Du solltest mir bei der Wahl der Mittel, Kleopatra auszuschalten, freie Hand lassen, Herr. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir, so wahr ich Potheinos heiße.“ Der kleine König lächelte seinen Erzieher nur an, was dieser als stillschweigendes Einverständnis mit seinen Vorschlägen wertete. Dann wandte sich der Junge wieder seiner Lieblingsbeschäftigung zu, dem gespielten Vernichten feindlicher Armeen.

Dunkelheit hatte sich schützend über Alexandria gebreitet, eine Finsternis, die alles verschlang. Nur das Feuer, das in der Spitze des Leuchtturms auf der Insel Pharos flackerte, wies den sich nähernden Schiffen den Weg. Alexandria schlief. Wachtposten patrouillierten müde an den Kais, lachten und scherzten und drehten unaufmerksam ihre Runden. Es lauerte ja im Augenblick keine Gefahr. Die Spitzel des Königs hatten es ihrem Herrn frohlockend melden können: Alexandria sah einem friedlichen Herbst entgegen. Das immerhin hatte der Römer geschafft: die beiden Thronrivalen davon abzuhalten, mit Waffen auf einander loszugehen. Niemand sah den kleinen Nachen, der sich langsam dem Strand näherte. Nur einer der Wächter blickte kurz auf, als er unweit auf dem Wasser einen Schatten entdeckte und einen monotonen Singsang vernahm. Das Lied, das Alexandrias Fischer seit Jahrhunderten summten, wenn sie mit reicher Beute von ihrem gefährlichen Abenteuer heimkehrten, eine schwere, zu Herzen gehende Melodie und Worte, die von Stürmen, Meerungeheuern und der alles verschlingenden See erzählten. „Nur ein Fischerboot“, rief der Mann seinen Kameraden zu. „Weiterschlafen, Leute, ich befehle es euch!“, scherzte er und setzte seinen müden Gang fort.

Apollodoros hatte Mühe, das schwere Bündel aus dem Boot zu heben und durch einen geheimen Eingang in den Palast zu tragen. Er verfluchte das Alter, das ihm Kraft und Ausdauer geraubt hatte. Immer wieder musste er, schwer atmend, seine Last absetzen. Dabei sah er sich besorgt um. Hatte ihn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen jemand bemerkt? Wurde er gar beobachtet? Viele in diesem Haus kannten ihn, viele wussten, dass er der Lehrer und der Vertraute der Königin war. Und sie konnten sich leicht ausrechnen, dass, wo er war, auch sie war. Er war bei ihr gewesen von fernem Anbeginn. Er hatte ihre Schritte gezählt, ihr erstes Lallen vernommen, ihre Tränen getrocknet und manchen Liebeskummer mit ihr geteilt. In einem großen Wäschesack hatte er die junge Frau versteckt. Er hatte das Bündel mit Riemen verschnürt und von der großen königlichen Galeere in einem kleinen Boot zu Wasser gelassen. Dann hatte er unter größter Anstrengung die Last darin verstaut und sie ans Ufer gerudert, stets auf der Hut und in Sorge, von Ptolemaios’ Wächtern dennoch entdeckt zu werden.

Durch geheime Gänge schleppte sich der Alte, schleppte er Kleopatra und die Zukunft Ägyptens. Und er trug schwer. Erst seine letzten Schritte vor den Gemächern der Königin begleitete ein Wächter, der von ihr bestochen worden war. Im Schlaf- und Ankleidegemach setzte Apollodoros seine Last ab, überzeugte sich, dass ihnen niemand gefolgt war, und verschloss mit eisernem Riegel die Tür. Dann löste er Riemen für Riemen.

„Den Göttern sei Dank!“ Kleopatra war erleichtert. „Ich dachte schon, in diesem schrecklichen Panzer ersticken zu müssen. Aber was rede ich? Dir muss ich danken, Apollodoros. Du wirst dich jetzt ausruhen. Ich befehle es dir“, fuhr sie fort, da der Alte keine Anstalten machte, der Aufforderung nachzukommen. „Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein, mein Kind“. Er schüttelte den Kopf. „Uns darf kein Fehler unterlaufen. Nicht auszudenken, wenn die ganze Mühe umsonst gewesen wäre! Wir werden jetzt gemeinsam überlegen, wann wir Caesar mitteilen, dass du eingetroffen bist, und, noch wichtiger, wie du ihm gegenübertreten wirst. Ich befürchte nur, dieses eine Mal wirst du dich alleine zurechtmachen müssen, denn deine geliebte Merit und die ganze Dienerschaft befinden sich noch auf dem Schiff, und das sollte vorerst auch so bleiben. Glaubst du, du schaffst das, dich alleine anzukleiden, zu kämmen und zu schmücken?“, fragte er augenzwinkernd.