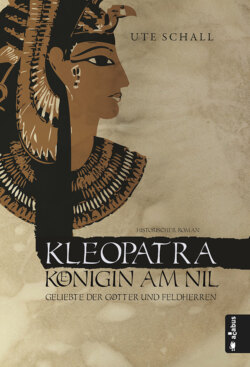

Читать книгу Kleopatra. Königin am Nil - Geliebte der Götter und Feldherren - Ute Schall - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеKleopatra vor Caesar

Dass auch die Königin in Alexandria eingetroffen war, hatte sich rasch herumgesprochen. Wie hätte man auch etwas verheimlichen können in einem Palast, der alles wusste und nichts verschwieg, in dem selbst die Wände Augen und Ohren hatten? Natürlich war auch Potheinos bald eingeweiht. Und er war wütender denn je. Wie sollte es jetzt gelingen, Kleopatra aus dem Weg zu räumen, ohne Verdacht zu erregen? Wie konnte man ihren Tod hier wie einen Unfall aussehen lassen?

„Schafft sie mir vom Hals!“, forderte Ptolemaios lautstark. „Ich ertrage die Frau nicht mehr. Du wirst“, wandte er sich an den verblüfften Erzieher, „was du so großspurig zugesagt hast, binnen kürzester Zeit vollenden.“ Noch nie hatte der Alte den jungen König derart entschlossen gesehen. Es schien fast, als sei Ptolemaios über Nacht zum Mann geworden.

„Wie stellst du dir das vor, mein Herr? Caesar hat längst von ihrer Ankunft erfahren, und es heißt, er hielte bereits seine Hand schützend über sie. Gesehen hat er sie freilich noch nicht, soviel ich weiß.“ „Dann werden wir sie eben vergiften, ehe sie ihm den Kopf verdreht. Du weißt ja, was man meiner Schwester nachsagt“, brüllte der Knabe. Auch Potheinos wurde jetzt laut. „Wie sollen wir das wohl bewerkstelligen?“ Wütend schlug er dem König ein Spielzeug aus der Hand. „Das Essen wird geprüft, die Getränke werden vorgekostet, und zu allem Überfluss hat Caesar sogar einen Teil seiner Leibwache zu ihrem Schutz abkommandiert. Möchtest du dich etwa mit denen anlegen? Auch ihre Dienerschaft wurde mittlerweile nach Alexandria zurückgerufen. Sie wird in wenigen Tagen hier eintreffen.“ Potheinos war bebend ans geöffnete Fenster getreten, als müsse er sich Luft verschaffen, und sein massiger Körper raubte dem kleinen Raum, in dem sich der König tagsüber aufzuhalten pflegte, das Licht. „Es ist alles wie früher“, murmelte er in sein Doppelkinn. „Eigentlich hätten wir uns das ganze Abenteuer mit Pelusion sparen können, auch Pompeius’ Ermordung. Um unsere Sache stünde es womöglich besser, wenn er noch lebte. Aber hinterher ist man immer klüger. Uns bleibt nichts als abzuwarten, und vor Caesar einen guten Eindruck zu machen“, wandte er sich noch einmal an den Throninhaber, der sich wieder seinem Spielzeug gewidmet hatte. „Aber dafür, Ptolemaios, musst du dich endlich benehmen wie ein Herrscher und nicht wie ein schwachsinniges Kind.“ Mit beleidigter Miene verließ er das kleine Gemach mit dem watscheligen Gang, an dem ihn jedermann im Palast schon von weitem erkannte. „Und nicht wie ein schwachsinniges Kind“, äffte der Junge den alten Mann nach und wackelte wie eine Ente in Richtung Tür.

Kleopatra wählte ein schlichtes Gewand aus weißem Leinen, das ihre körperlichen Vorzüge gerade wegen seiner Einfachheit ahnen ließ und ihren olivfarbenen Teint hervorhob. Sie hatte auf ihr Gesicht nur wenig Schminke aufgelegt, auch nur Spuren ihres unverwechselbaren Parfums, das nach Veilchen und Rosen duftete, und hatte auf jeglichen Schmuck verzichtet. „Der einzige Schmuck heute wird meine Jugend sein“, belehrte sie Merit, die hinter ihr stand und ganz in das Spiegelbild ihrer Herrin versunken war. Nicht als Königin wollte Kleopatra vor den großen Imperator treten, sondern als Frau, die auf das schändlichste um ihr Recht betrogen worden, deren Stolz aber trotz aller Demütigungen nicht gebrochen war. Vor dem wandhohen Silberspiegel in ihrer Ankleide übte sie ihre neue Rolle ein: Das langsame Zuschreiten auf den Römer, bewusst einen Fuß vor den anderen setzend, den Blick gesenkt, aber das Haupt dennoch stolz erhoben. Caesar, den sie sich auf einem samtroten gepolsterten Stuhl sitzend vorstellte, sie, den Kopf immer noch in den Nacken geworfen, vor dem „Thron“ eine leichte Verbeugung andeutend. Dann ein Blick aus ihren nilgrünen in seine schwarz glühenden Augen. Ein zweiter Blick, eine hilflose Geste mit den Armen und ihre ein wenig rauchige Stimme, die ihn im Land am Nil willkommen hieß, seine Größe lobte, seinen Verdienst um das Wohlergehen der Menschheit, auch um ihre Heimat Ägypten, dann von Schmach sprach und von schnödem Verrat. „Dir, Herr von Rom, Herr über die Welt“, würde sie sagen, „dir und deiner Großmut überlasse ich die Entscheidung. Und wem auch immer du den Vorzug geben wirst, ich werde es klaglos akzeptieren. In deine Hände lege ich mein Schicksal und die Zukunft Ägyptens.“ Mit einer weiteren leichten Verbeugung würde sie sich dann verabschieden, das Gesicht ihm zugewandt, wie es sich vor Herrschenden gehört, zur Tür streben, in ihren Gemächern Zuflucht suchen und warten, was er ihr zu sagen hatte, ob der Mächtige sie erhob, sie verachtete oder zertrat.

Aber alles kam anders.

Sie zitterte ein wenig, als ein Bote des Imperators eintraf, der ihr mitteilte, Caesar wünsche sie zur achten Stunde zu sprechen. Es war also soweit. Der Römer würde jetzt seine Entscheidung fällen. Noch einmal drehte sie sich vor dem Spiegel, um ihre Wirkung zu prüfen, noch einmal übte sie jede Bewegung, jede Gebärde und jedes Wort ein. Dann machte sie sich in Begleitung Merits, die wie ein Äffchen an ihr hing, durch geheime Gänge auf den Weg.

Durch schier endlose Säulenhallen, düstere Flure und verlassene Säle strebten die beiden jungen Frauen ihrem Ziel zu, dem Flügel des Palasts, den Caesar für sich und seine Leute beschlagnahmt hatte. Sie hatten noch nicht den großen Empfangssaal erreicht, in dem das erste Treffen zwischen dem Römer und den Ptolemäer-Geschwistern stattfinden sollte, als ein unheimliches Stöhnen an ihre Ohren drang. Gleich einem ängstlichen Tier klammerte sich Merit am Gewand ihrer Herrin fest. Kleopatra aber war neugierig geworden. Sollte der große Feldherr etwa …?

Vorsichtig schob sie eine kleine Luke auf, die den Blick in die Saalmitte freigab. Ihr Vater hatte überall im Palast solche „Spione“, wie er sie nannte, anlegen lassen, um potentielle Feinde immer und überall im Blick und unter Kontrolle zu haben. Einem Herrscher sollte nichts verborgen bleiben, hatte er immer gesagt. Kleopatra erschauderte. Rasch schloss sie die Öffnung wieder, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand und atmete tief durch. Aber die Neugier besiegte die aufkommende Angst.

Das also war Cesar, der allmächtige Caesar! Die Augen starr und ohne Wimpernschlag. Doch gierig der Blick, ein loderndes Feuer. Wirr die Sprache und zerzaust das schüttere Haar. Schweißperlen auf der gelichteten Stirn. Und Schaum, Berge von gelblichem Schaum vor dem unverständlich brabbelnden Mund. Der große Feldherr wie ein dürrer Baum gefällt. Hingestreckt auf dem steinigen Boden. Arme und Beine seltsam verrenkt, sein Lorbeerdiadem vom knochigen Haupt geglitten. Sechs kräftige Sklaven beugten sich über den zuckenden Greis, rissen ihm die Kiefer auseinander, verkeilten ein Holzstück in das klappernde Gebiss und nagelten ihn wie einen, der zur Kreuzigung vorbereitet wird, mit starken Armen am Boden fest. „Fallsucht“, flüsterte sie. „Fallsucht und Fieberkrampf. Die Krankheit derer, die den Göttern lieb sind.“ Sie erinnerte Gerüchte im Palast. Ihr Leben, schien ihr, hatte damals gerade erst begonnen. Bevor es ihr Vater bei Todesstrafe verbot, hatte man hinter vorgehaltener Hand, als wollte man sich selbst am Sprechen oder wenigstens gesagte Worte am Entweichen und sich verbreiten hindern, noch Jahre nach ihres Großvaters Tod geflüstert, der alte Herr habe an dieser seltsamen Krankheit gelitten und sei ihr zuletzt womöglich erlegen. Die Fallsucht. Wer waren die Menschen, die die Götter auf diese Weise zeichneten?

Wissbegierig hatte sie sich später, als die Erinnerung an jene Geschichten wiedererwacht war, zu den hervorragendsten Ärzten begeben, um bei ihnen Rat zu holen. Denn sie hatte, nachdem das Geheimnis einmal offenkundig und somit keines mehr war, beobachtet, dass derlei Übel in manchen Familien gehäuft auftrat, vom Vater dem Sohn und von der Mutter der Tochter weitergegeben wurden und selbst in Nebenlinien einer Sippe auftraten, fein verzweigt wie Spinnennetze, als folgten sie einer Gesetzmäßigkeit der Natur. Sollte es womöglich einmal einen der Ihren treffen, vielleicht sogar den geliebten Vater, hatte sie vorbereitet sein wollen.

Erneut wagte sie einen kurzen Blick durch die Wandöffnung. Mit roher Gewalt zwangen die kräftigen jungen Männer auf Knien den sich wieder und wieder unter heftigem Zucken aufbäumenden Leib zu Boden. Aber so sehr sie sich auch mühten, immer schüttelte der Gepeinigte, dem die Kräfte eines Bären erwachsen zu sein schienen, die Männer wie lästige Fliegen ab, und das Gliederreißen nahm erneut vom dem Gequälten Besitz.

Kleopatra hatte erfahren, dass die Krankheit selbst den erfolgreichsten Ärzten ihrer Zeit, die die hohe Kunst des Heilens in den weltberühmten Schulen von Alexandria oder Athen studiert hatten und über jahrzehntelange Erfahrung verfügten, immer wieder neue Rätsel aufgab, sich ihren Bemühungen entzog, den Forschungsergebnissen der Lehrenden und der Bücher Hohn sprach, weil sie den einen anfiel, einen anderen über Jahre gefangen hielt und wieder andere ebenso rasch verließ, wie sie ausgebrochen war. Jahrzehntelang waren ihre Behandlungsmethoden die gleichen geblieben. Meist beschränkten sie sich darauf, die größte Not der Heimgesuchten zu lindern. Mit dem scharfen Saft frisch gepresster Kräuter, die in sternenklaren Nächten vor Sonnenaufgang von unbescholtenen Jungfrauen nach althergebrachten Regeln gepflückt werden mussten, gingen sie dagegen an, mit dem schmierigen Öl ausgereifter Samen, besonders des Mohns, der eine beruhigende Wirkung versprach, und dem Sud giftiger, aber nicht lebensbedrohender Pflanzen, einem grünschleimigen, Ekel erregenden Gebräu. Sie banden den Hilflosen an Armen und Beinen mit Lederriemen an Baumstümpfen fest und flößten ihm krampflösende Mittel ein; den Brei zu Pulver gestoßener, mit menschlichem Speichel angerührter Pavianknochen, die getrockneten Hoden junger Zuchttiere, abgestandenes Menstruationsblut oder das gekochte und gemahlene Fleisch bei lebendigem Leib gehäuteter Schlangen. Es gab Heiler, die schlugen mit Stöcken und Peitschen auf die ihnen anvertrauten Patienten ein, wähnend, nur Böses könne das Böse vertreiben. Aber oft genug, so hatte sie erfahren, sprach die Hartnäckigkeit des Dämons jedem Austreibungsversuch Hohn und lehrte die Ohnmächtigen Bescheidenheit, sodass zuletzt jeder zu der Überzeugung gelänge, die Natur müsse sich selbst helfen, der Arzt könne dazu kaum etwas beitragen.

Allmählich schien sich Caesar zu beruhigen. Das unbeherrschte Schütteln seines Körpers legte sich, und der Kranke verstummte. Erinnern würde er sich später an nichts …

Auch Merit hatte die Männer nicht bemerkt, obwohl das Klacken ihrer nagelbewehrten Sandalen eigentlich nicht zu überhören war. Mit stummer Faszination hatte sie ihre Herrin beobachtet, deren Selbstgespräche verfolgt und sich erinnert, dass auch in ihrem Volk diese Krankheit bei dem einen oder anderen ausgebrochen war, man jedoch die Leidenden in eine abgelegene Kammer gesperrt und sich selbst und dem Lauf der Natur überlassen hatte. Ihr Volk? Nie mehr seit damals, hatte Kleopatra sie gefragt, woher sie kam und wer sie war. Nach der schrecklichen Demütigung der Sklaverei war nach und nach ihre Erinnerung zurückgekehrt, an die Eltern, die längst tot waren, die Geschwister, über deren Schicksal sie nichts wusste, und ihr Elternhaus, das dem Palast, in den sie aufgenommen worden war, kaum nachgestanden hatte. Eines Tages würde sie der Königin alles erzählen.

Die beiden jungen Frauen erschraken, als sie den festen Griff der römischen Wachsoldaten spürten. „Ei, wen haben wir denn da?“, grinste sie ein grobschlächtiger Kerl an, der inzwischen auch die kleine Öffnung in der Wand entdeckt und kurz hindurchgespäht hatte. „Gleich zwei Spioninnen. Wie interessant! Was meinst du, Corvinus“, wandte er sich an seinen Begleiter, „ob wir sie gleich umbringen, uns erst mit ihnen vergnügen sollen oder Caesar fragen, was mit ihnen zu geschehen hat? Vielleicht sucht er ja noch eine Unterhaltung für die nächste Nacht. Hübsch sind sie ja, die beiden Täubchen, und die Auswahl hier ist wahrhaftig nicht groß.“ „Lass mich sofort los, du schmieriger Kerl!“, fauchte Kleopatra. „Weißt du denn nicht, wen du vor dir hast? Ich bin Kleopatra, die Königin vom Nil, und ich werde dir den Kopf abschlagen lassen, wenn du mir nicht sofort den gebührenden Respekt erweist“, behauptete sie trotzig und versuchte vergeblich, sich aus der Umklammerung zu befreien. „Gewiss“, lachte er, „und ich bin Alexander der Große. Auf geht’s, meine Damen! Unser Feldherr wird sich über die unverhoffte Abwechslung in diesem langweiligen Laden freuen und uns womöglich eine hübsche Belohnung geben.“

Da saß er also, dieser Caesar, halb hingestreckt auf einer Kline, einen Teller Trauben und einen zweiten mit Konfekt vor sich auf dem kleinen Tisch. Ein wenig anders, als sie sich ihn vorgestellt hatte. Menschlicher vielleicht. Auch er den Gesetzen der Natur unterworfen, wie sie jetzt wusste. Von dem Anfall, dessen Zeugin sie soeben geworden war, von Caesars Schwäche, war nichts mehr zu bemerken. Er lag lässig und doch ganz Feldherr, sich seiner Macht bewusst, das Haar geordnet und den Lorbeerkranz auf der gelichteten Stirn. Mit unverhohlener Bewunderung betrachtete er die beiden Mädchen, die Corvinus und sein Begleiter vor ihm auf den Boden stießen, und ein verschmitztes Lächeln huschte über seine harten Züge.

„Willkommen, Kleopatra vom Nil!“, schmunzelte er und beobachtete mit sichtlichem Vergnügen, wie sich die junge Königin aufraffte, mit ungeschickter Hand ihr völlig zerknittertes Leinengewand zu glätten versuchte – wobei ihr Merit beistand –, und schließlich auch mit den Fingern durch ihr wirres Haar fuhr. „Dein Aufzug ist ein wenig eigenartig, wenn du mir diese Bemerkung gestattest“, spottete Caesar. „Ich habe mir, ehrlich gesagt, die Königin Ägyptens anders vorgestellt.“

„Es ist an mir, dich willkommen zu heißen, Feldherr. Denn es ist mein Palast, wenn du dich erinnerst“, entgegnete sie wütend. „Ich werde es künftig beherzigen, schöne Frau“, versprach Caesar, dann bat er Kleopatra, auf der gegenüber stehenden Kline Platz zu nehmen, und bot ihr von dem Konfekt und den Trauben an. Aber der Königin war nicht nach essen. Zweimal musste Caesar die vor Schreck erstarrten Wachen anweisen, ihn mit seinem Gast alleine zu lassen. Nur Merit entfernte sich schweigend, ohne dass es einer besonderen Aufforderung bedurft hätte.

Das also war Caesar, vor dem inzwischen der Erdkreis erzitterte, der mächtigste Mann der abendländischen Welt, in dessen Händen nun ihre und die Zukunft ihres Volkes lag. Aufmerksam betrachtete sie den Fremden. Jung war er nicht mehr. Wenn sie richtig informiert war, hatte er die fünfte Dekade seines Lebens bereits überschritten. Jahre des Feldlagers und des Kampfes um Anerkennung und Ruhm mochten sein Altern zudem beschleunigt haben. Aber hässlich war er nicht, dieser Römer. Seine herben Züge strahlten etwas Vornehmes und Würdevolles aus, auch die hohe gelichtete Stirn und der schmale, aber sehnige Körper, der unbändige Kraft verriet. Das Gerücht seiner Eitelkeit war ihm längst vorausgeeilt: Wie sehr er etwa unter dem frühen Haarverlust litt, den er stets unter dem Lorbeerkranz zu verbergen suchte. Oder sein Gang, der leicht und federnd war und ihm das Aussehen eines Jünglings verleihen sollte. Ob es ihr je gelänge, diesen Mann in ihre Netze zu ziehen? Wenn man Gerüchten glauben durfte – aber hatten sie nicht immer einen wahren Kern? –, hatten es ganz andere Frauen auf ihn abgesehen, Römerinnen aus vornehmstem Kreis, die schön, reich und bedeutend waren, und er musste, hieß es, nur die Hand ausstrecken, um zu erhalten, wonach immer es ihn gelüstete. Es war die Faszination der Macht, die jedes Frauenherz für ihn entfachte. Aber war sie nicht Kleopatra, die Königin vom Nil, die ein gewaltiges Reich zu bieten hatte? Berühmt für ihren scharfen Verstand und berüchtigt für ihre exotischen Verführungskünste, denen bislang kein Mann lange hatte widerstehen können? Es wäre doch gelacht, könnte sie einen Caesar nicht um den Finger wickeln und ihm ihre Wünsche unterbreiten!

Was aber, wenn diese Gerüchte stimmten, dass nämlich Caesar mehr als den Frauen, dem eigenen Geschlecht zugetan war? Hatte er nicht, wie jedermann wusste, schon in jungen Jahren mit König Nikomedes von Bithynien eine Affäre gehabt? Und machten sich nicht sogar seine Soldaten ungestraft in Spottversen über ihren Anführer lustig? „Caesar hat Gallien unterworfen, doch Nikomedes den Caesar“, sangen sie. Und war da nicht gar ein bedeutender Römer, der behauptete, der Feldherr sei der Mann aller Frauen und die Frau aller Männer? Was wäre, wenn er Gefallen an ihrem kleinen Bruder fände, der, das musste sie neidvoll zugeben, ein außergewöhnlich hübscher Knabe war? Aber wozu darüber jetzt nachdenken? Sie musste, koste es, was es wolle, versuchen, den Römer auf ihre Seite zu ziehen, ehe Ptolemaios dazu Gelegenheit hatte. Nur so wäre ihre persönliche Sicherheit gewährleistet und ihr Anspruch auf den Thron durchsetzbar. Denn dass ihr Brudergemahl sie verschonen würde, falls ihm allein die Herrschaft zufiele, stand nicht zu erwarten.

Ungünstig hatte sich indes Caesars Beziehung zu dem jungen König entwickelt. Der große Feldherr war enttäuscht. Keine Spur von dem Entgegenkommen, das er sich erhofft, das er erwartet hatte. Hatte sich nicht dieses Ägypten mit der Unterstützung des Pompeius in den römischen Bürgerkrieg eingemischt und ihn mit dessen Niederlage verloren? Es hätte allen Grund, Caesar dankbarer zu sein, dass er Ägypten für diese Verirrung nicht büßen ließ. Mit allzu durchschaubaren Motiven hatten die verschlagenen Ägypter seinen Gegner beseitigt, wohl in der Hoffnung, noch größerem Ärger vorzubeugen und Caesar milde zu stimmen. Stattdessen erwarteten sie nun, dass er ihnen dankbar war.

Unverschämt war auch das Benehmen des jungen Prinzen einem so mächtigen Schutzherrn gegenüber. Am Morgen nach Kleopatras Heimkehr in den Palast hatte er Ptolemaios vorgeladen und ihm die testamentarischen Bestimmungen seines Vaters vorgehalten. Kleopatra habe nach dem väterlichen Willen den gleichen Anspruch wie er. Daraufhin hatte der Junge unerwartet heftig reagiert. Wutentbrannt war er nach draußen gestürzt, hatte laut geschrien, er würde verraten, und sich das Diadem vom Kopf gerissen. Ein allgemeiner Tumult war entstanden, den die römischen Wachen allerdings rasch unter Kontrolle gebracht hatten, indem sie Ptolemaios in den Palast zurückgeschafft hatten. Dies wiederum war für die Alexandriner Anlass gewesen, die königliche Unterkunft zu stürmen.

Caesar befand sich also wieder einmal in einer gefährlichen Lage. Wo nur die angeforderten Hilfstruppen blieben? Angesichts der Tatsache, dass sie noch nicht eingetroffen waren, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu dem aufgebrachten Volk zu sprechen und seinen Forderungen nachzugeben. Freilich hätte er sich jetzt nicht unter den wütenden Mob gewagt. Von sicherer Stelle aus, begleitet von einer waffenstarrenden Leibgarde, hielt er im Beisein der beiden Königskinder seine Ansprache, verlas Ptolemaios’ XII. Testament und gab den Leuten zu bedenken, dass Kleopatra und Ptolemaios XIII. nicht nur Geschwister, sondern nach ägyptischem Recht auch verheiratet waren und ihr Vater ausdrücklich die gemeinsame Herrschaftsausübung gewünscht und das römische Volk gewissermaßen als Testamentsvollstrecker und Vormund eingesetzt habe. Das römische Volk aber repräsentiere im Augenblick er. Deshalb sei es seine Pflicht, die Anordnungen des verstorbenen Monarchen auszuführen.

Um die jüngeren Geschwister Arsinoë und Ptolemaios XIV. zu beruhigen, speiste er sie mit Cypern ab. Die Insel war erst einige Jahre zuvor dem Römerreich annektiert worden. Diese „Landschenkung“ verwunderte seine römischen Zeitgenossen sehr. „Der starke Caesar so schwach, dass er, um endlich Ruhe zu bekommen, sogar römisches Territorium preisgeben muss?“, meinten seine Anhänger. Aber was war eine kleine Insel gegen das große und mächtige Ägypten?, fragte er sich. Er ahnte ja nicht, dass die Ruhe, auf die er mit der ungewöhnlichen Maßnahme gehofft hatte, nur von kurzer Dauer sein würde.

Diesmal wollte sie es anders anpacken. In ihr verführerischstes Gewand gehüllt, einen Hauch aus Seide und fein gesponnenem Gold, das pechschwarze Haar zu zahllosen dünnen Zöpfen geflochten, das Gesicht nach Landesart geschminkt und mit den erlesensten Juwelen geschmückt, dem berühmten Familienschmuck der Ptolemäer, einem Meer aus schimmernden Smaragden, die ihre nilgrünen Augen widerspiegelten und zu vervielfachen schienen, begehrte sie Einlass zu Caesars Gemächern. Sie hatte sich bewusst so zurechtgemacht. Wenn dieser Auftritt einen Caesar nicht schwach werden ließ, dann hatte sie wohl das Spiel um Macht und Leben verloren. Dann würden sich Mittel und Wege finden, dieses unwürdige Leben auf ehrenhafte Weise zu beenden. Aber noch bestand ja Hoffnung. „Für Ägypten und seine Königin!“, machte sie sich Mut. Dann trat sie ganz nahe an den Imperator heran, warf ihm einen schmachtenden Blick zu und fiel in seine Arme, die die schlanke Gestalt begierig auffingen …

Die Kunde von der zurückliegenden Liebesnacht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Palast. „Diese Schlange!“, polterte Potheinos, der seinen Zorn abzureagieren suchte, indem er wieder einmal in Ptolemaios’ Gemächern wie ein aufgescheuchtes Huhn hin- und herlief und mit den Armen ruderte, als wären ihm plötzlich Flügel gewachsen. „Habe ich es doch geahnt! Aber sie soll mich jetzt richtig kennen lernen! Und auch ihm, diesem Römer, werde ich zeigen, wer der Herr im Haus ist. Wir hätten auch ihn beseitigen sollen“, wandte er sich an Ptolemaios, der sich blass und zitternd in eine Ecke des Raumes verkrochen hatte und sich mit den Händen die Ohren zuhielt. „Dann wäre wenigstens dieses Problem gelöst. Denn ohne ihn ist sie nichts, nichts, nichts. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.“ Offensichtlich beruhigte er sich ein wenig. „Wenn man sich aufraffen könnte, auch Caesar …“, dachte er laut nach, „nun, wäre dann das Römerreich nicht führungslos? Könnte dann nicht mit ein wenig Nachhilfe der römische Bürgerkrieg wieder auflodern, was das überhebliche Rom zweifellos derart schwächen würde, dass man die verhasste Königin ausschalten und Ptolemaios’ Alleinherrschaft über Ägypten festigen könnte?“ Potheinos’ fleischigen Mund umspielte ein geheimnisvolles Lächeln. Er hatte den Stein der Weisen gefunden. Oder er glaubte es zumindest. Ohne den Argwohn der römischen Palastwächter zu erregen, schwärmten seine Boten aus, um Achillas, der noch immer bei Pelusion in Wartestellung verharrte, von seinem Plan zu unterrichten. „Werter Freund“, teilte er dem Feldherrn in den verschlüsselten Zeichen der jahrhundertealten ägyptischen Schrift, die kein Römer entziffern konnte, mit: „Untätig wartest du so fern unserer Hauptstadt auf bessere Zeiten, indes sich hier die Ereignisse überschlagen. Die, die sich ‚Königin vom Nil‘ nennt, hat unser Land ohne Not an die Römer verraten. Um den Thron für sich zu retten, hat sie sich schamlos dem Imperator hingegeben. Die Spatzen pfeifen diese Schande bereits von den Dächern. Sie, die dem Brudergemahl ergeben sein sollte, ergibt sich dem Ehebrecher, dem Fremden. Mit dem Gift der Frauen ist es ihr gelungen, den reifen Mann, dem der Ruf eines scharfen Verstandes vorausgeht, in ihre Netze zu spannen. Nun, allzu scharf kann dieser Verstand nicht sein. Und doch ist Caesar schon Wachs in ihren Händen und begreift nicht, dass sie ihn nur für ihre schimpflichen Zwecke missbraucht, wenn sie ihm auch die schmachtend Liebende vorspielt. Kleopatras einzige Liebe ist die Macht, wie wir beide wissen, und nur er vermag sie ihr auf Dauer zu sichern. Sie weiß es, und sie nutzt es aus. Oh, sie ist nicht töricht, unsere hohe Frau, sie ist berechnend und gescheit. Und sie weiß auch, dass ihr jeder, der ihre Umarmung einmal genossen hat, für immer verfallen ist. Wenn wir nicht schnell handeln, sind wir verloren, mein Freund. Als Nächstes wird sie meinen Kopf fordern, Achillas, und dann auch den deinigen. Schließlich haben wir genug dazu beigetragen, dass sie uns zu Recht hasst. Und Caesar wird ihren Wunsch nur allzu breitwillig erfüllen, wenn sie ihm nur eine weitere Liebesnacht in Aussicht stellt. Sie haben übrigens begonnen, ihre Liebesbeziehung mit rauschenden Festen wie eine Hochzeit zu feiern, sie also gewissermaßen öffentlich zu machen. Musik und Tanz, große Gelage, Künstler, die unentwegt an unserem Hof auftreten, sollen den Anschein von Normalität erwecken. Dabei leben wir keineswegs in geordneten Zeiten. Die Königin hat uns offensichtlich den Krieg erklärt. Sie soll ihn bekommen. Dafür bitte ich dich, so schnell, wie möglich von Pelusion aufzubrechen. Unser junger König sitzt neben mir und hat diese Zeilen gelesen. Auch er wünscht nichts sehnlicher, als dass du deinen arg bedrängten Freunden rasch zu Hilfe eilst. Hoch lebe der König! Potheinos, erster Erzieher, Hofberater und Freund des erhabenen Pt. XIII.“