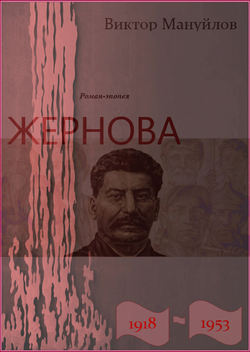

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 1

Часть 16

Глава 1

ОглавлениеГригория Евсеевича Зиновьева арестовали 16 декабря 1934 года, арестовали средь бела дня, когда он, плотно отобедав, собирался вздремнуть на диване в своем кабинете, но перед этим просматривал газеты, позевывая и ворча. Окружающим он говорил, что сталинские газеты листает исключительно перед сном: действуют лучше любого снотворного. «Правда», «Известия», «Комсомолка», «Красная звезда» – обычный повседневный набор Григория Евсеевича. Читая, он отмечал, что газеты все более походят одна на другую, в них исчезает та индивидуальность, которую еще недавно накладывали на них главные редакторы, поскольку выражали точки зрения своих политических группировок. Сегодня в «Правде» сидит желчный Мехлис, в «Известиях» – неунывающий Бухарин, поэтому «Правда» говорит сухим казенным языком постановлений ЦК, короткими евангелическими фразами бывшего семинариста Сталина, а «Известия» – языком цветистым и революционно-романтическим, но обе – об одном и том же и одно и то же.

Газеты сообщали о ходе расследования убийства Кирова, захлебывались комментариями, предположениями, намеками, расписывали, как по стране, волна за волной, вскипают собрания, митинги, на которых народ требует принятия самых жестоких мер против заговорщиков и оппозиционеров. Тут же следуют обязательства выполнить, перевыполнить, догнать и перегнать. Григорий Евсеевич отметил, что кампания ведется весьма целенаправленно, как и положено вести ее, имея в виду так называемые народные массы, однако никакие предчувствия при этом его не встревожили: себя он целью этой кампании не считал, полагая, что полностью испил из сталинской чаши, предназначенной человеку, сброшенному с вершины власти: и тюрьмы советские испробовал, и ссылки.

Вообще говоря, страна жила своей жизнью, Григорий Евсеевич – своей, к отторгнувшей его стране никакого отношения не имеющей. Убили Кирова? И, как говорится, слава богу. Что-то где-то взорвалось – или взорвали? – дай бог почаще. Вот Каменев – тот еще из-за чего-то переживает, а Григорий Евсеевич на все смотрит из-за облачных высей, откуда внизу заметно лишь некоторое шевеление, но ничего конкретного. Правда, он и раньше смотрел из этих же самых высей, но раньше взгляд его был связан с его высоким положением во власти, а нынче… нынче – от нежелания спускаться на землю. Отвергнутый бог – все еще бог.

В дверь позвонили. Слышно было, как мимо кабинета прошаркала пожилая домработница, что-то ворча на ходу сварливым голосом. Григорий Евсеевич подумал, что надо бы заменить эту бабу на более молодую и жизнерадостную, но жена привыкла, менять не хочет: боится, скорее всего, за себя и своего мужа. Можно, конечно, настоять, но… лень.

Послышались приглушенные голоса, затем неожиданно раздался стук в дверь кабинета – и безжизненный голос жены возвестил:

– Гриша, к тебе… товарищ… Аграноф-ф.

В голове сразу же стало пусто от страха, сердце забилось… забилось и остановилось в горле. Длилось это несколько долгих мгновений, но потом проскользнуло – и даже не в мозгу, а как бы перед глазами в затуманенном воздухе: заместитель наркома внутренних дел никак не может выступать в роли ваньки-оперативника, которому только и поручают такие щекотливые дела. Но страх эта мыслишка не прогнала, оттого и голос у Григория Евсеевича был глух и хрипл, когда он выдавливал слова заплетающимся языком:

– Д-да-да, к-конечно, п-пусть зах-ходит.

При этом попытался встать на ноги – ноги не послушались, и он так и замер в неловкой позе, упершись обеими руками в кожу дивана, склонившись и вытянув короткую шею к двери.

Дверь отворилась. Однако не сразу в ней возникла знакомая еще по Петрограду, почти ничуть не изменившаяся с того времени фигура Агранова. Все та же детская улыбочка на женственном лице, все те же слегка прищуренные глаза.

– Григорий Евсеевич, прошу прощения за столь неожиданный визит, – жизнерадостно начал Агранов от порога, надвигаясь на хозяина своим затянутым в мундир телом.

Григорий Евсеевич протянул руку навстречу, изобразил улыбку на большом квадратном лице, отчего лицо съежилось, нижняя челюсть будто бы отделилась от него и повисла на испорченных шарнирах.

– Извини, Яша, что не встаю, – прошамкал он плачущим голосом. – Ревматизм проклятый житья не дает.

– Ничего, ничего! – успокоил Агранов, пожав влажную от пота руку некогда ближайшего сподвижника Ленина, тут же демонстративно обтерев ее надушенным платком и сразу же переходя на ты, не столько по причине давнего знакомства, сколько из презрения. – Я к тебе на минутку.

– Да-да, конечно, – прошамкал Зиновьев, пытаясь водворить челюсть на положенное место, но попытка лишь свела судорожной гримасой его одутловатое лицо.

Агранову же показалось, что тот что-то держит во рту, что-то большое, едва туда поместившееся, и почему-то стыдное.

Несмотря на панику, Григорий Евсеевич заметил неожиданный переход Агранова на «ты»: раньше на «ты» они не были, вернее, на «ты» был Зиновьев, но не Агранов: разница в возрасте в десять лет не позволяла, а разница в положении – тем более. На «ты» могло значить либо то, что дело худо, либо совсем наоборот. И он решил, что, скорее всего, имеет место второе («Я к тебе на минутку») – и тут же справился со своей челюстью. Затем вяло повел короткопалой рукой, предлагая гостю кресло, и, будто его прорвало, торопливо заговорил, отодвигая опасность, не слишком-то задумываясь над смыслом произносимых слов, обволакивая ими себя и незваного визитера:

– Ты не можешь представить себе, Яша, как мы все здесь переживаем смерть товарища Кирова! – воскликнул Григорий Евсеевич проникновенным голосом. – Даже наши политические разногласия отошли на второй план. Все мы понимаем, что убийство это направлено против партии, ее вождей, ее политики, лично против товарища Сталина, которого все мы высоко чтим, особенно его заслуги в области индустриализации и коллективизации… Такая решимость идти до конца, такая уверенность в поддержке партии и рабочего класса!.. Я всегда считал, что только Сталин способен поднять страну из бездны анархии и… и… – Григорий Евсеевич произвел волнообразное движение рукой и уронил ее, что означало эту самую бездну. – Конечно, я иногда ошибался! – продолжил он с горечью и раскаянием. – А кто из нас не ошибался?… Даже Ленин не избежал, так сказать… Но сила партии в том и состоит, чтобы преодолевать так называемые ошибки своих отдельных членов… концентрировать свою энергию… э-э… в единую волю своих вождей… товарища Сталина, который, как говорится… И вдруг такой удар… такой удар… Кто бы мог подумать, Яша, кто бы мог…

– Вот именно, Гриша! Вот именно! – подхватил Агранов, просияв девичьими глазами, и закинул ногу на ногу движением уверенного в себе человека.

В голосе его Григорию Евсеевичу почудилась насмешка. Он замер с открытым ртом и уставился на Агранова, растерянный, жалкий, даже не пытающийся скрыть своего безмерного ужаса.

Именно таким его помнит Агранов, когда в августе восемнадцатого был убит Урицкий, а буквально через несколько часов поступила телеграмма из Москвы о покушении на Ленина. «Это конец… это конец…» – шептал тогда председатель Петрокоммуны помертвелыми губами, вглядываясь в лица людей, собравшихся в его кабинете, точно отыскивая среди них убийцу, на сей раз уже своего собственного.

Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать – преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества. А возможности для распространения у него были, люди для этого имелись, момент вполне отвечал духу и потребностям времени, но трусость победила, и момент был упущен.

Агранов не мог смотреть на Зиновьева неласково еще и потому, что тот теперь был в его руках, он мог отомстить ему за его трусость, нерешительность и глупость, благодаря чему к власти пришел Сталин, поставив всех, а более всего евреев, в двусмысленное положение. Теперь можно поиграть со своей жертвой, проявить актерство и все что угодно для того, чтобы в полной мере насладиться тем ужасом, который объемлет ничтожную душонку бывшего властителя Петрограда и его окрестностей.

– Ты напрасно так пугаешься, Григорий, – произнес Агранов тихим, вкрадчивым голосом и дотронулся кончиками тонких пальцев до массивного колена Зиновьева. – Ничего страшного не произошло. И ничего страшного не предвидится. В Ленинграде раскрыта группа заговорщиков, большинство из них уже призналось в своих контрреволюционных замыслах, следственные органы выясняют подробности. Что касается моего визита к тебе, то, сам понимаешь: отрабатывается несколько версий, в том числе и месть со стороны тех, кого в двадцать шестом товарищ Киров по поручению партии вынудил уйти в отставку с ленинградского политического… э-э… поприща. Как видишь, Григорий, я с тобой абсолютно откровенен. Встань на наше место, и ты поймешь, что другого решения мы принять не могли. Между нами говоря, товарищ Ягода ни на минуту не допускает даже мысли, что эта версия имеет под собой реальные основания. Тем более что все мы слишком хорошо знаем товарища Зиновьева, знаем его вклад в русскую революцию, его близость к товарищу Ленину. Никто и никогда не сможет отнять у товарища Зиновьева его славного прошлого. Поэтому я здесь. И поэтому… – Агранов на мгновение замялся, будто затрудняясь, в какой форме подать официальную часть своего визита, замялся тем отработанным приемом, который должен внушить наибольшее доверие, и перешел на «вы»: – Поэтому с вами, Григорий Евсеевич, хочет побеседовать наркомвнудел товарищ Ягода. На полуофициальной основе. Чистый формализм. Если, разумеется, вам позволяет здоровье… – закончил Агранов еще более тихим и вкрадчивым голосом.

– Да-да, конечно, конечно! – уцепился Зиновьев за спасительную соломинку, не зря, разумеется, протянутую ему Аграновым. – Радикулит проклятый… – канючил он. – Но через несколько дней… или, скажем, через недельку-другую… Я так полагаю, ничего экстраординарного… И как только… Я же понимаю… Мы же свои люди… И к Генриху Григорьевичу я всегда относился… и… и отношусь с большим уважением…

– Вот видите, – перебил бессвязную речь Зиновьева Агранов. – А что касается вашего радикулита, так это мы мигом. Я сейчас позвоню в Кремлевку и приглашу сюда профессора Пфеффера. Пара укольчиков, массаж – и вы будете на ногах.

– Нет-нет! – Григорий Евсеевич с мольбой простер руки к Агранову и медленно выпрямился. Он боялся кремлевских врачей: ходили упорные слухи, что Ягода использует их, чтобы под видом лечения убирать неугодных Сталину – и самому Ягоде – людей, что, например, Фрунзе и Менжинский на совести кремлевских эскулапов. – Зачем же отрывать профессора? Совсем уже не обязательно. Уж я как-нибудь… – лепетал Григорий Евсеевич, – Жена вот… скипидарчиком… – Но, заметив на лице Агранова легкую тень неудовольствия, поспешил эту тень устранить: – Впрочем, можно обойтись и без скипидарчика… А что, Генрих Григорьевич сейчас у себя? На Лубянке?

– У себя, Григорий Евсеевич, у себя. Ждут вас с нетерпением.

– Ну да, конечно, конечно! Тогда что ж, тогда поедемте, если так срочно. Я понимаю: нарком, все расписано по минутам, такая ответственность, столько дел, да и товарищ Сталин – ему ведь надо разобраться… такая ответственность… такая страна…

И Григорий Евсеевич стал медленно подниматься с дивана, кривя лицо и обеими руками держась за поясницу: он и в самом деле почувствовал чуть выше кобчика какое-то неудобство, которое могло перейти в настоящую боль, ждал этой боли, надеялся на нее. Но боль так и не возникла.

Хотя Агранов и успокоил его насчет своего визита и поездки на Лубянку, однако Зиновьев слишком хорошо его знал еще по Петрограду, да и потом – уже по Москве, где, впрочем, общались они не так уж и часто: Агранов всегда отличался тем, что умел за своими медоточивыми речами и детскими улыбочками скрывать самые коварные замыслы. Ни один из подследственных попался на его столь привлекательно упакованный крючок, а, попавшись, уже не мог с него сорваться и уйти от заслуженного наказания. Тогда, в те далекие времена, когда Петроград был в полной власти товарища Зиновьева, эти способности Агранова восхищали Григория Евсеевича, в них было что-то библейское: такое призрение к своим врагам, когда любой договор, любые обещания и клятвы даются лишь для того, чтобы усыпить бдительность и обмануть.

Сейчас Зиновьев старался не думать об этих способностях Агранова. В конце концов, он ему не враг, у Агранова не может быть к нему личной ненависти, а обязанность каждого еврея состоит в том, чтобы помогать и защищать своего соплеменника независимо от обстоятельств.

В последнее время Григорий Евсеевич все чаще и чаще вспоминал о своем еврействе, видя в нем то спасение свое, то, наоборот, неминуемую гибель. Все, казалось, зависело от того, какую линию возьмет в этом вопросе Сталин. Но Сталина понять трудно. Однако он должен помнить, что своим возвышением обязан евреям же. А Зиновьеву – в первую очередь. Но более всего о своем еврействе должны помнить Агранов и Ягода. Интернационализм интернационализмом, а еврейство еврейством, и законы его вечны.

Между тем, сидя в черном автомобиле, который катил на Лубянку по засыпанной снегом и промерзшей Москве, Зиновьев все более поддавался панике. Ему мерещилась всякая чертовщина, от которой он пытался защититься тем общеизвестным фактом, что даже для Рютина, призывавшего в своих прокламациях и письмах к физическому устранению Сталина, Сталину не удалось добиться от Политбюро вынесения самого сурового приговора – высшей меры пролетарского возмездия. А Григорий Евсеевич Сталина убивать не призывал. Сместить – да, критиковать критиковал, но не более того. Так что максимум, что грозит товарищу Зиновьеву, – новая ссылка в какую-нибудь Тмутаракань…

Но тут же вспомнилась Казань, место своей первой ссылки уже при советской власти, и съеденное за обедом вдруг подступило к горлу, а рот заполонила прогорклая слюна… Даже если просто ссылка – за что? Ведь он не имеет никакого отношения к убийству Кирова, хотя и рад этому убийству безмерно. Как сказано в Священной книге евреев: «Всякому по делам его да воздастся полною мерою». Или что-то в этом роде. А Киров отнял у Зиновьева власть, унизил и оскорбил его. Надо будет убедить Ягоду, напомнив ему, откуда они вышли и какие извечные законы и обычаи избранного народа связывают их прочнее всякого марксизма.