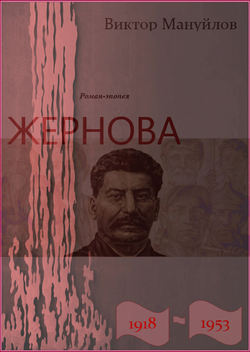

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 16

Глава 19

ОглавлениеТрамвай дернулся и, прокатившись несколько метров по инерции, замер, едва отъехав от остановки.

– Тока нет! Ток выключили! – закричала кондукторша, и народ, набившийся в вагоны, ворча и чертыхаясь, полез наружу, под холодный моросящий дождь.

Василий Мануйлов тоже выбрался из трамвая и, подняв воротник плаща, зашагал в сторону завода вместе со всеми.

Кто-то толкнул его локтем. Василий покосился и увидел высокого парня в брезентовой куртке и кожаной фуражке, надвинутой на глаза, обгоняющего его сбоку. Из-под фуражки торчал длинный нос и широкий подбородок. Несколько мгновений потребовалось Василию, чтобы признать в высоком парне Димку Ерофеева. Догнав его, он сам толкнул его локтем, проворчав с нарочитой угрозой:

– Чего толкаешься, Ерофеич? Чай не на трибуну опаздываешь…

Ерофеев резко остановился, обернулся, указательным пальцем ткнул свою фуражку под козырек, с которого капала вода, глянул на Василия исподлобья тяжелым, неломким взглядом, пробурчал недовольно:

– Что-то не припомню…

– Или память девичьей стала? – Василий протянул руку, назвался: – Мануйлов, Василий. Помнишь, в Москву вместе ездили? Ну и… и на рабфаке вместе учились… Правда, в разных группах…

– А-ааа! – протянул Димка равнодушно, вяло пожав Василию руку. – Как же, помню. Рационализатор! Модельщиком, кажется, работаешь. Ну, как же, как же! – И спросил строго: – Учишься?

– Н-нет, – запнулся Василий, не ожидавший такого холодного к себе отношения Димки. Однако пояснил: – Приболел я: пневмония, потом осложнение – такое вот дело. Лечусь. Там видно будет. А ты как?

– Я-то? Да так, – произнес Димка будто через силу, передернул широкими плечами и посмотрел на Василия испытующе, пряча за припухлыми веками свой тяжелый взгляд. – Тоже болел. Пришлось год пропустить. Сейчас наверстываю.

Они пошагали рядом, втянув головы в плечи, в густом потоке рабочего люда, шаркающего в молчании по лоснящейся от дождя мостовой. Нарушать это суровое молчание было не с руки. Да и говорить вроде не о чем. Но за проходной, перед тем как разойтись в разные стороны, Димка спросил Василия:

– А ведь ты, помнится, на Путиловце работал? Или я что-то путаю?

Нечто настораживающее почудилось Василию в голосе Димки: от этого голоса повеяло чем-то далеким, тревожным, точно Димка спросил у него: «А ты не из кулаков ли будешь? А фамилия твоя действительно Мануйлов?» А с другой стороны, и Димка наверняка побаивается, что Василий прознает про его судимость.

– Да нет, Ерофеев, ты ничего не путаешь, – ответил Василий с кривой усмешкой. – Да, было дело – работал на Путиловце. Так ведь и ты тоже, если мне не изменяет память, работал на Путиловце… – И примиряюще добавил: – Везде хорошо, где нас нету.

– Да, это верно, – понимающе кивнул головой Димка. Затем, собрав на лбу глубокие морщины, поскреб в раздумчивости зубами нижнюю губу, хотел что-то сказать, но не сказал, махнул рукой то ли прощально, то ли с досады, повернулся и пошел к сборочным цехам широкими шагами, сутулясь больше прежнего.

Василий с недоумением посмотрел ему вслед, качнул головой, развернулся и зашагал в сторону приземистого кирпичного корпуса литейки, над которым уже вовсю дымили старые закопченные трубы, часто перетянутые ржавыми железными обручами. Слышался мерный рокот вентиляторов, шипение и свист воздуходувок.

Поведение Димки Ерофеева казалось Василию странным, необъяснимым. Ну, сидел… Ну, и что? И при чем тут Василий? Не он же тащил Димку на Ореховую, 2. Вон у них, еще на Путиловском, году в 32-м, взяли одного мужика из литейщиков: показывал листовку, а в ней нарисована карта России, и стоят с одной стороны карты Сталин, Орджоникидзе, Енукидзе и еще кто-то из шашлычников, а с другой – Троцкий, Зиновьев, Каменев – жиды. Внизу написано: «И заспорили „славяне“, кому править на Руси… Что ни власть, то басурмане… Боже, Русь от них спаси!»

Василий тоже тогда подержал в руках эту листовку. Помнится, было почему-то неловко за тех, кто ее сочинил, хотя в листовке изображена и написана была вроде бы чистая правда. Но, видать, не всякое лыко в строку…

А литейщик тот, что принес листовку на завод, через несколько дней пропал, как в воду канул. Но вслух о нем даже и не вспоминали. Однако каждый что-то про себя по этому поводу думал. И Василий, разумеется, тоже. «Поделом, – думал он о пропавшем литейщике. – Не клепай на власть – себе дороже выйдет».

История с листовкой и литейщиком, к тому же, лишний раз доказывала существование оппозиции советской власти и всяких подпольных организаций. Ведь чтобы напечатать ту же листовку, надо иметь и типографию, и бумагу, и краски, и людей, которые листовку будут распространять. А это уже сотни и сотни человек. Если не тысячи. И когда приходишь к такому выводу, то невольно оглядываешься по сторонам и думаешь: а не вон тот ли вечно хмурый и чем-то недовольный человек состоит в оппозиции или, того хуже, в подпольной организации? И вон тот – с виду такой же. А когда так начинаешь смотреть да оглядываться, то и собственная физиономия в зеркале кажется подозрительной: тоже ведь радость из нее не фонтаном брызжет.

* * *

У Димки Ерофеева друзей не было. После возвращения из лагеря вокруг него образовался невидимый круг, переступить который никто из его старых знакомых не отваживался. Сам Димка поначалу сунется к одному-другому: мол, что да как? – а вчерашние друзья-товарищи начинают мяться, смотрят в сторону, спешат уйти, ссылаясь на срочные дела. И Димка еще более замкнулся, сам стал всех сторониться; «да», «нет», «здравствуй», «прощай» – все, что слышали от него окружающие. Даже дома Димка открывал рот лишь при самой крайней нужде, особенно после того, как младший его братишка Колька вдруг ни с того, ни с сего выпалил со слезами в голосе: ты, мол, Димка, враг народа и мне никакой не брат, из-за тебя меня из пионеров выгнали. Отец отодрал пацаненка ремнем, крик стоял на весь дом, сосед, Иоахим Моисеевич Катцель, только что вернувшийся с работы и пивший в своей квартире чай с пресными оладьями, вызвал милицию, Димку и отца забрали, составили протокол, сосед показал, что младшего сына отец стегал по политическим соображениям, поскольку стоит на стороне старшего сына, который был осужден за антисоветскую агитацию и антисемитизм и до конца не исправился.

Несколько часов отец и сын Ерофеевы просидели в холодной, но потом явился оперуполномоченный по Металлическому заводу товарищ Курзень, хмурый и недовольный, что его потревожили в такую поздноту, переговорил с милицейским начальством, и Ерофеевых отпустили.

Курзень Димке в тот вечер ничего не сказал, но на следующий день вызвал к себе и, глядя на Димку холодными безжалостными глазами, посоветовал быть осмотрительным и не давать никому повода для подобных обвинений, какие предъявили ему в милиции, особенно в антисемитизме, иначе он, Курзень, уже не сможет Димке ничем помочь, а новый срок заключения окажется раза в два-три больше предыдущего.

Димка не оправдывался, хотя никакого антисемитизма не было. Тем более, антисоветчины. Но знал, что обвинить его могут в чем угодно. И кто угодно. Особенно старый Катцель, которого в квартире никто не любит за склочный характер. Даже собственная дочь. К тому же этот Катцель, как только Димку посадили, писал всюду и требовал выселить Ерофеевых из квартиры, мотивируя свое требование тем, что квартира именуется «квартирой коммунистического быта», а какой же в ней может быть коммунистический быт, если в ней проживают родственники врага народа? Да и жена у Катцеля больная, требует дополнительной жилплощади. И притих старый Катцель лишь после того, как ему отдали жилплощадь поэта Золотинского, свихнувшегося на писании стихов. Но надолго ли притих – неизвестно.

Все это, вместе взятое, страшно угнетало Димкину душу, непривычную к одиночеству и самостоятельности. И встречу с Василием он поначалу тоже воспринял как желание мало знакомого человека влезть в его, Димкину, душу, потоптаться на ней и обвинить Димку в еще неведомых ему преступлениях. Но чем дольше он думал о встрече с Васькой Мануйловым, тем меньше видел в ней опасности для себя, тем сильнее хотелось встретиться еще раз, чтобы понять и разрешить что-то такое, что никак не удавалось понять и разрешить в одиночку. Намек Васьки на то, что и он, Димка, работал на Путиловском, и что «везде хорошо, где нас нету», говорил о том, что Мануйлов знает Димкино прошлое, но не собирается чураться Димки, что для него это обстоятельство не имеет никакого значения, что, может быть, он и сам пострадал безвинно и тоже ищет себе товарища.

И Димка решил сегодня же дождаться Ваську у проходной и поговорить с ним. Не в лоб, конечно, а осторожненько, с подходом, издалека. И в ожидании встречи с Василием он впервые за последний год-полтора почувствовал, что мышцы лица его расслабились, разгладились, и нет того мучительного напряжения во всем теле, которое он уже и не замечал, но которое не отпускало его даже во сне.