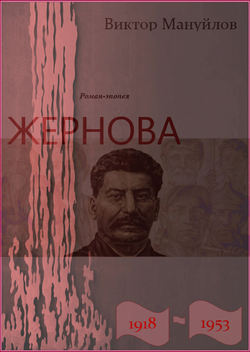

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 21

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 16

Глава 21

ОглавлениеКнига очерков Алексея Задонова «По великому пути» – о его путешествии по Турксибу – вышла в январе; в июле, тоже отдельной книжкой, вышел роман «Перековка» – об идейной и нравственной перековке сознания старого интеллигента, – поначалу напечатанный с некоторыми сокращениями в «Новом мире» летом же прошлого года. И хотя Алексей Петрович не считал эти произведения вершиной творчества писателя Алексея Задонова, все же был доволен самим фактом своего вступления в большую литературу. Теперь-то он может наконец проститься с газетой и полностью посвятить себя главному делу своей жизни – созданию такого романа, который был бы не только созвучен эпохе, но и открыл бы новую страницу в русской литературе.

Прямо в издательстве Алексей Петрович приобрел по льготной цене пятьдесят экземпляров романа и принялся раздаривать эти экземпляры направо и налево, как до этого раздаривал книгу очерков. Он был уверен, что подаренную книгу, да еще с надписью автора, не могут не прочитать – хотя бы из приличия, следовательно, все более-менее близкие ему люди станут еще ближе, а сам он в их глазах поднимется еще на одну ступеньку вверх. Правда, эти люди не занимают высоких постов, не от них зависит популярность и значение писателя Задонова в литературных и издательских кругах, зато одни знали Алешку Задонова чуть ли не с пеленок, будучи приятелями отца, с другими Алексей Петрович учился в гимназии, с третьими в университете, с четвертыми работал по железнодорожному ведомству, пятые были ближними или дальними родственниками, шестые… да только вряд ли кто из них подозревал за ним такую будущность, если вообще подозревал хоть что-нибудь, – так тем более.

Вернувшись из командировки в Донбасс, где спешно и повсеместно прокладывались вторые пути для бесперебойной железнодорожной связи с центром, на следующий день утром, едва Алексей Петрович переступил порог своего кабинета, его вызвал к себе главный редактор.

– Заходи, Алексей, – сказал Главный, протянув через стол руку и, лишь только Задонов опустился в кресло, подвинул по столу к нему его же роман, ткнул в него пальцем, велел: – Пиши!

Алексей Петрович ухмыльнулся, раскрыл книгу, размашисто накидал несколько уже давно созревших в голове строк: «Моему любимому начальнику и благодетелю в качестве подхалимажа, в количестве одного экземпляра, лично им приобретенного за свои коврижки, дарю бесплатно сии строчки с пожеланиями благожелательного ко мне отношения и уверениями в вечной любви и покорности.

Алеха Задонов. 20 августа 1935 года».

Главный прочел, буркнул:

– Шут гороховый. За это поедешь в командировку в Калининскую область. Нужен очерк о передовом колхозе, нужен положительный, так сказать, пример…

– Завтра? Завтра не могу: на завтра приглашен к Горькому. На восемнадцать нуль-нуль.

– Ишь ты, – сказал Главный и с любопытством уставился на Задонова. – Растешь, однако. Или уже вырос?

– Скорее, подрос.

– Да-а, вре-емя… Сам звонил?

– Нет, секретарь.

– В колхоз не завтра, однако ехать надо. Как только отпишешься о командировке в Донбасс. На всякий случай вот тебе адрес, фамилия председателя колхоза, анкетные данные. И не тяни резину. Дерзай! – И, когда Алексей Петрович уже взялся за ручку двери, произнес все тем же ворчливым голосом: – Ты, Алексей, смотри там не зарывайся: у Горького бывает народец тот еще… А то я тебя знаю… – И покрутил в воздухе длинными пальцами несостоявшегося музыканта.

– Это я перед вами могу зарываться, товарищ начальник, а перед Горьким… – и повторил жест редактора, скорчив при этом рожу законченного идиота.

Алексей Петрович уже с час поди безвылазно сидит у себя в редакционном кабинете. Его высокий лоб, с нависающими над ним густыми русыми волосами, хмур и озабочен, на столе исчерканный лист бумаги, на котором он пытается слепить из десятка слов дарственную надпись Максиму Горькому. Надпись должна быть короткой и емкой, теплой, искренней и не избитой. Горький – это Горький, а не Главный, с которым ты запанибрата.

Еще вчера Алексей Петрович даже не помышлял дарить Горькому книгу, тем более – оказаться его гостем, но вечером позвонил секретарь писателя Крючков и от имени Горького пригласил Задонова на завтра – в связи с отъездом Алексея Максимовича в Крым на отдых и лечение. Он так и сказал: «в связи», точно отъезд на отдых и лечение непременно требовал некоего участия в нем писателя Задонова. По тону секретаря не трудно было догадаться, что отказ от приглашения невозможен, – да Алексею Петровичу и в голову бы не пришло отказаться, – однако тон этот его покоробил.

Впрочем, обиделся Алексей Петрович уже потом, когда положил трубку, а пока выслушивал вежливую и сухую речь секретаря, пребывал в состоянии оглушенности – больше от неожиданности, чем от самого тона. И с той самой минуты в нем грызутся два Алешки Задонова: один требует не ходить, потому что унизили известного журналиста и писателя Алексея Задонова; другой, наоборот, убеждает, что надо быть действительно законченным идиотом, чтобы не пойти к самому Горькому, потому что, во-первых, интересно, а во-вторых… и в-третьих-десятых то же самое, а если обращать внимание на тон каждого лакея, то надо сидеть дома и не высовывать из него своего задранного носа.

Нос оказался аргументом неоспоримым – и другой Алешка Задонов пересилил.

Окно в кабинете Алексея Петровича распахнуто настежь, в него глянцевитой листвой заглядывает старый тополь, в листве неистово чирикают и возятся воробьи. На белесом небе уже несколько дней ни облачка, тополь сонно помаргивает мириадами зеленых глаз. Жарко и душно. Хочется на природу, лучше – в длительную и далекую командировку. Лежать на полке, смотреть в окно на проплывающие пейзажи, думать под стук колес о том, что где-то ждет тебя новая любовь, представлять себе ее глаза, фигуру, вслушиваться в ее речи, тосковать…

Алексей Петрович и героя своего романа наградил этой тоской и ожиданием, но ожиданием не просто женщины, а женщины молодой, красивой, наивной и свежей, как дыхание утреннего ветерка. При этом писал интеллигента со своего брата Левы, у которого таких ожиданий не было и не могло быть: ему бы свою Катерину удержать возле себя – и то слава богу, но в основном брат вполне подходил в качестве натуры для перековавшегося интеллигента. Все остальное Алексей Петрович списал с самого себя. Да и как иначе?

А тут потей и пиши… Хотя писать, быть может, вовсе и не обязательно, как не обязательно идти к Горькому со своей книгой: наверняка она у него уже имеется. Однако идти с пустыми руками неприлично…

Отношение у Алексея Петровича к Горькому сложное и противоречивое. Подкупало и восхищало, что русский человек из низов поднялся на такую высоту и стал как бы символом эпохи. Однако писатель Горький не был близок Задонову: он чувствовал в его выверенных строчках фальшь и двусмысленность. По мнению Алексея Петровича, Горький, хотя и называется официально «пролетарским писателем», остается певцом мещанства, выразителем мещанской психологии и мировоззрения, именно поэтому с такой настойчивостью он проклинал эту психологию и мировоззрение практически в каждом своем произведении. Тут явно давала о себе знать борьба с самим собой, борьба бесплодная и потому ожесточенная. А что до романа «Мать» – так эта вещь в его творчестве совершенно случайная. Так певчий дрозд, хотя и поет иногда соловьем, хотя выплескиваются из него действительно соловьиные коленца, остается все-таки дроздом, и до настоящего соловьиного пения ему далеко.

Кто-то верно подметил, что из каждого литературного произведения торчат уши, нос и прочие выступающие части писателя, чуть ли не в каждом слове видны его характер, привычки, вкусы, тайные вожделения, темперамент, социальное происхождение и, уж конечно, национальные особенности. Какие звонкие псевдонимы себе не придумывай, на каком языке не пиши, а своего нутра не скроешь, оно в чем-нибудь да скажется. И Алексей Петрович знает это не только по себе. Он всегда может о другом писателе сказать больше, чем обыкновенный читатель. И даже больше, чем предполагает сам автор.

Взять того же Гоголя. Считается великим русским писателем. А на самом деле? На самом деле из его творчества торчит нос и оселедец самого настоящего хохла, малоросса, украинского националиста. И Пушкин его считал таковым, и его современники, и даже Белинский. Да вот хотя бы такой факт: все творчество Гоголя явно делится на две неравноценные части: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» – с одной стороны; «Петербургские повести», «Ревизор» и «Мертвые души» – с другой. В первой части сердечная теплота, любование, мягкое чувство юмора. Во второй – сарказм, презрение, страх перед огромной и непонятной силой, способной раздавить зазевавшегося прохожего, страх, не переходящий в озлобленность только благодаря особенностям таланта писателя. И ни единого доброго слова. Разве что снисходительность. А что до явной нелепицы, будто ничтожество Чичиков катит по Руси на «Русь-тройке», так это откровенная лесть, ложка меда к бочке дегтя, чтобы москаль не набросился на малоросса господина Гоголя с кулаками.

Алексей Петрович уверен, что Гоголь никогда не отважился бы написать ни «Ревизора», ни «Мертвых душ», если бы подобные сюжеты пришли в его голову сами по себе. Но сюжеты сии подсказал ему Пушкин, и это решило дело: Гоголь воспринял подсказку как веление сверху, как божий перст. Впоследствии, все более раздуваясь от лести, звучащей со всех сторон, от самовнушенной предопределенности своей судьбы, Гоголь стал смотреть на себя как на самим богом избранного судию Великой Руси.

Вместе с тем писателя всю жизнь преследовал страх за эту его гордыню. Страх вверг Гоголя в мистицизм и фанатическую религиозность, выгнал из России, где в глазах каждого москаля чудились гнев и осуждение, заставил жить на чужбине, кочевать из страны в страну – при этом на пенсион, выпрошенный у самого императора Российского. Страх понуждал писателя постоянно что-то исправлять и смягчать в написаном ранее. Гоголь до конца дней своих никак не мог поверить, что в Петербурге и Москве его пасквили приняты с искренней благожелательностью, что москали не разглядели его к ним нелюбви, он донимал своих русских корреспондентов настоятельными просьбами писать ему обо всем, что говорят в тамошних литературных кругах о его произведениях, а пуще всего – о том, кто и как его ругает. Это при его-то бешеном честолюбии и самомнении! – явное фарисейство и желание предупредить именно ругань и здоровую критику.

Но его не ругали и почти не критиковали, ибо русские в своем самоуничижении, в своей извечной склонности к покаянию за свои – и чужие! – грехи оказались не способны на такую ругань, как Пушкин не был способен написать ни «Мертвых душ», ни «Ревизора», потому что был русским писателем и любил Россию безгранично, хотя в минуты отчаяния ему в голову наверняка приходили сюжеты и более ядовитые и злые.

К тому же в самой России всегда полно ее ненавистников, наделенных такими лужеными глотками, какие перекричать великороссу не под силу. Да и стыдно как-то: грязи в любезном отечестве действительно по самую маковку, разве что цвет и запах меняются. Да и сами крикуны, сделав Гоголя своим знаменем, не столько борются с грязью, сколько ее добавляют и перемешивают.

Но Гоголю показалось мало «Ревизора» и «Мертвых душ»: они все-таки аллегоричны, они все-таки безадресны. И тогда его захватывает вздорная идея, что человек – особенно русский человек – только тогда сможет пристально посмотреть на себя и разглядеть свои недостатки и даже пороки, только тогда займется их исправлением, если ему влепить хорошую оплеуху. И он публикует «Избранные места из переписки с друзьями», в которых не только пытается оправдаться за «Ревизора» и «Мертвых душ», но и закатить такую оплеуху всем своим благодетелям, от которой бы вздрогнула вся Россия. И не меньше. При этом он униженно заискивает перед царем в надежде на продление пенсиона и вспомоществование на поездку к «святым местам». Иногда он вообще теряет чувство меры и несет такую околесицу, что просто стыд и срам. Да только страх от этого никуда не девается, он овладевает всем существом писателя, взвалившего на себя непосильное бремя, парализует его волю, помутняет сознание. Только страх перед мрачным будущим заставляет Гоголя писать вторую книгу «Мертвых душ», как бы покаянную книгу, однако ненависть к России выходца из сонной Малороссии и непонимание ее пути неудавшимся историком не позволила довести это дело до конца, заставила сжечь неоконченную рукопись. Гоголь не без основания полагал, что фальшь второй книги «Мертвых душ» ему не простят, как простили клевету и поношения на великий народ и созданное им великое государство, что фальшь этой книги как бы осветит мертвенным светом написанное ранее, и перечеркнет его. И не простят как раз те, кто Россию ненавидит.

Впрочем, Гоголь и не скрывает, что вторая книга его насквозь фальшива – до такого исступления доводит его самобичевание, какое он рассчитывал услыхать от других.

Душевный разлад превращает в конце концов Гоголя в физическую развалину, а творчество его являет собой скорбный памятник приспособленчеству и двоедушию, чтобы постоянно напоминать будущим литераторам, к чему эти пороки приводят даже и очень большие таланты.

Но то Гоголь. Ему, собственно говоря, и деваться-то было некуда: не на украинском же писать, когда сказать хочется так много и таким образом, чтобы услыхали по всему белому свету. Тут одно приходилось прятать, за другое прятаться самому. И не он один такой – многие!

А что ты сам, Алексей Задонов? Что выразил ты и что собираешься выразить, когда в душе твоей полный разлад?

Перечитывая свои очерки и роман, получившие окончательное оформление в виде книг, Алексей Петрович с особенной ясностью видел и самого себя в своих писаниях, видел свои собственные недостатки, он отчетливо слышал фальшивые ноты, прорывающиеся сквозь вроде бы стройную мелодию, выписанную им с таким тщанием. Увы, он и сам недалеко ушел от Гоголя, хотя пишет о любимой им родине, о вроде бы любимом народе, привычки которого иногда приводили его к лютой к этому народу ненависти. Но сказано же мудрыми: любовь и ненависть – две стороны одной медали. К тому же у каждого времени свой неясный звук, который как ни заглушай, никак не заглушишь.

Однако сказать об этом открыто Алексей Петрович даже не помышляет, понимая, что это такая область в исторической судьбе русской литературы, которую трогать опасно, и всякий, кто попытается преодолеть некий рубеж, сгорит без остатка. В то же время его не оставляет мысль, что когда-нибудь он тоже будет наказан за свое двоедушие и трусость, за насилие свое над своим же талантом.

Что-то и у Горького от гоголевской судьбы, выразившейся в ненависти к русскому крестьянству, но не столько на почве национальной, сколько социальной.

Оторвав взгляд от зеленой, сонно перемаргивающейся массы тополиных листьев, Алексей Петрович перечел написанное, поморщился, разорвал листок в мелкие клочья.

«При чем тут искренность и все прочее! – с досадой думал он, рисуя на чистом листе козлоподобных чертиков. – Ведь в самом приглашении нет ни искренности, ни такта, ни уважения к приглашаемому, одно лишь казенное мерило полезности некоего небездарного индивидуума для определенных целей. И вовсе даже не государственных, а бог знает каких. Вот приду… „Здрасти!“ – „Здрасти!“ – „Ах, я так рад!“ – „А я! Вы себе и представить не можете!“ – „Ну, полноте!“ – „Нет, правда-правда!“»

Тьфу!

Алексей Петрович даже и не заметил, что предполагаемый диалог с Горьким построил по Гоголю.

Проходила минута за минутой, а дело не подвигалось ни на шаг.

«Ну чего ты пыжишься, друг мой Лешка? – думал Алексей Петрович, уныло марая листок бумаги „вечным пером“. – Ведь ты так хотел быть принятым в писательскую элиту, встать вровень с признанными корифеями русской литературы… Наконец, это – жизнь, реальность сегодняшнего дня, свидетельство твоего роста. А форма, в какой эта реальность выражается, другой быть и не может. И Гоголь мог состояться в тогдашних условиях исключительно как писатель русский, но не как украинский; и Горький мог выбиться „в люди“ только в качестве мещанина, изумленного многообразием мещанского бытия. Да и сегодня ни казах, ни татарин, ни тот же украинец, ни тем более еврей, не могут состояться как писатели вне русской литературы. Другое дело, что факт сей почему-то стыдливо замалчивается, хотя стыдного в этом ничего нет, а стыдно называть себя русским писателем лишь на том основании, что пишешь по-русски».

Рассердившись на себя за бесплодные мысли, Алексей Петрович решительно придвинул к себе книгу, раскрыл ее и прямо набело накидал все тем же размашистым почерком: «Максиму Горькому – с изумлением и наилучшими пожеланиями. А. Задонов.» Подумал и перед предлогом «с» поставил длинное – горьковское – тире. Хохотнул, довольный, и сразу же все сомнения остались позади. Однако отметил не без удивления: «Как же важно точно найденное слово! И слово-то – так себе, зато вполне к месту и ко времени». Правда, чуть позже шевельнулась-таки мыслишка, что мелко это и пошло, – особенно тире, – но мыслишка была мимолетной, душу его не смутила: себя Алексей Петрович прощал все чаще, других прощать не научился.