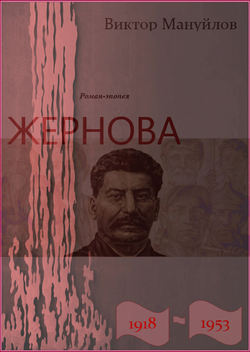

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть 16

Глава 12

ОглавлениеВ майское, тихое и солнечное утро Никита Сергеевич ехал на строительство канала Москва-Волга в город Дмитров. На подъезде к поселку Яхрома что-то стряслось с мотором его «форда», на котором еще недавно ездил Каганович. До Яхромы Хрущев добрался в машине охраны, можно было в ней ехать и дальше, но Никита Сергеевич передумал, как всегда неожиданно не только для сопровождающих его лиц, но и для себя самого. Он вдруг решил, что раз уж так вышло, значит сам бог велел ему прокатиться на том транспорте, которым пользуется простой советский человек, и извлечь из этого случайного происшествия пользу как для самого себя, так и для дела.

Никита Сергеевич велел купить четыре билета на электричку до Дмитрова: на себя, своего помощника и двоих охранников, остальным велел отремонтировать машину, ехать следом и искать его на канале. От этого своего решения настроение Никиты Сергеевича поднялось еще выше, а ведь еще минуту назад ему казалось, что выше некуда. Оказывается, есть куда, хотя пересадка на электричку – это такая малость, что и сравнить не с чем. Однако малость малостью, а тоже имеет свое непосредственное влияние в добавление к тому, что можно с полным правом назвать основанием и даже фундаментом.

Что касается отличного настроения, то его фундамент сложился после недавнего торжественного заседания московского партийного, советского и прочая активов по случаю пуска метрополитена имени товарища Кагановича. На этом торжественном заседании Хрущев сидел в президиуме рядом с товарищами Сталиным и Кагановичем, не считая других известных деятелей партии и советского государства. Выступал товарищ Сталин, хвалил метростроевцев за самоотверженный труд, московскую партийную организацию – за четкое и творческое руководство этим трудом, а бывшего первого секретаря обкома-горкома товарища Кагановича и нынешнего товарища Хрущева – за руководство этой самой партийной организацией. И на этом же торжественном заседании, ему, Хрущеву, был вручен орден Ленина. А также Кагановичу. То есть сперва Кагановичу, а потом Хрущеву, но это не столь уж и важно, кому первому, а кому второму. Затем ордена менее важные и просто медали были вручены некоторым другим руководящим товарищам, а более всего простым строителям: проходчикам, рельсоукладчикам, каменщикам, бетонщикам и так далее и тому подобное. Теперь орден красовался на черном пиджаке Никиты Сергеевича как раз напротив сердца, и Никита Сергеевич нет-нет да взглянет искоса на этот орден, и по телу его пройдет теплая волна. Нет, не зря он в свое время повернул оглобли в сторону Сталина, выбрал себе прямую дорогу, не стал, разинув рот, как в прошлые времена, слушать всяких крикунов и провокаторов, троцкистов и прочий антисоветский элемент… Главное теперь – не сбиться в сторону как-нибудь нечаянно и незаметно для самого себя, сдерживать свой характер и выдерживать четкую линию.

Никита Сергеевич шествовал вдоль вагонов, решив наперед, что сядет непременно в третий вагон, потому что цифра три для него всегда была счастливой. Во-первых, он родился третьего апреля по старому стилю; во-вторых, ему еще в пастушестве было предсказано одной странницей, которой он дал кусок хлеба и напиться из своей баклаги, что в тридцать три года, то есть в возрасте Христа, он, Никита, достигнет большой власти над людьми, и власть эта будет возрастать год от года. Но уже и тогда какая-никакая, а власть у него уже имелась. Правда, только над коровами и овцами. Зато в тридцать третьем он обладал властью весьма солидной, а через год – так и подавно. Конечно, цифры и прочая хиромантия – или как это там у попов называется? – есть чистейшей воды предрассудок, но не такой уж и страшный, потому что это лишь его собственный, Никиты Хрущева, предрассудок, никак не отражающийся на его собственной же деятельности. Чего не скажешь о предрассудках простых людей, вносящих разлад в личную и общественную жизнь.

Вот и третий вагон. Никита Сергеевич ухватился руками за поручни, задрал ногу на ступеньку, сзади его подсадили услужливые руки, и он оказался в тамбуре, заплеванном и засыпанном окурками и всяким другим мусором. Никита Сергеевич в сердцах ругнулся про себя, помянув железнодорожное начальство: и платформу не устроили для посадки, и грязь в вагонах, и… и настроение Никиты Сергеевича как-то сразу поблекло. Однако он был не из тех людей, кто не умеет управлять своим настроением, и в вагон вошел, сияя белозубой улыбкой на лице, все еще хранившем на себе следы былого изумления.

Народу в вагоне было не так уж и много. В основном мужчины. Но имелись и женщины. И, судя по одежке: грубые брезентовые штаны и куртки, огромные ботинки из кирзы, прозванные еще в стародавние времена говнодавами, – все работники железной дороги. Некоторые с лопатами и ломами, огромными гаечными ключами. Плавал по вагону махорочный дым, заметно шибало запахом сивухи, чеснока и лука, слышался негромкий говор, иногда ленивый матерок – все знакомое Хрущеву по его бурной молодости, когда он и сам ничем не отличался от других.

– Здравствуйте, товарищи! – весело воскликнул Никита Сергеевич, останавливаясь в самом начале вагона.

В его сторону повернулись многие головы, послышались неуверенные ответные приветствия. Кто-то спросил у кого-то:

– Чо это за птица такая?

– А хрен его знает, – прозвучало в ответ.

– Гля, с орденом…

– Ишь ты…

Хрущев не стал дожидаться окончания недружественных реплик и взял инициативу в собственные руки.

– Значит, если мерить меня на петухов там или гусей, – продолжил он также весело, – то получится, что я самый первый секретарь московского обкома партии, и зовут меня Никитой Сергеевичем Хрущевым. А если воронами и воробьями мерить, то я и сам не знаю, какая птица из этого получится.

В ответ засмеялись. Не так чтобы очень дружно, но лед, как говорится, тронулся.

Никита Сергеевич присмотрел себе свободное местечко в середине вагона, где людей было погуще, решительно направился туда, спросил, остановившись:

– Место свободное?

– Свободное. Садитесь, – пригласила широкая женщина, с широким же скуластым лицом и вздернутым, в веснушках, носом, и посунулась ближе к окошку, переложив на колени кошелку из соломы, из которой торчала трехлитровая бутыль с молоком, заткнутая деревянной пробкой.

– Обед? – спросил Никита Сергеевич.

– Да как получится, – засмущалась женщина. И пояснила: – На весь день едем, питаться-то надо.

– А вы где работаете?

– На железке.

– А что, столовых поблизости нет?

– Есть, да не про нашу честь, – дерзко ответил молодой грудастый парень в серой косоворотке.

– Это как же понимать, позвольте вас спросить? – насторожился Хрущев.

– А так же. Дорогу и канал заключенные строят, им кормежка положена, а нам нет. Вот и берем с собой, кто что может.

– Понятно. А перед профсоюзом своим вопрос этот не ставили?

– Так он, профсоюз-то, где? Он же в городе. В будний день туда не поедешь, потому как работа не пускает, а в выходной – сами понимаете, там нет никого, – пояснил пожилой усатый рабочий, ткнув предварительно локтем задиристого парня. – Спокон веку на железке сами себе пропитание устраивали, чем бог пошлет. Такие-то вот дела, дорогой товарищ.

– Плохие, однако, дела, должен вам заметить, – помрачнел Никита Сергеевич, но лишь затем, чтобы показать, как его возмутила такая несправедливость. И пообещал: – Я этот вопрос подниму перед вашим начальством. И вот еще что… Почему платформ нигде нету? Как товарищи, прощу прощения, женщины, на вагонные ступеньки свои ноги задирают? Это ж ни в какие ворота не лезет! – уже с возмущением говорил он. – А грязь в вагонах? А? В ином хлеву и то чище. Как это вам нравится?

– Да мы уж как-то попривыкли, – ответила все та же женщина с кошелкой и зарделась от смущения: с таким большим начальством ей разговаривать еще не доводилось.

– Плохая привычка! Очень плохая! – попенял Хрущев. – Советский человек должен быть примером для пролетариев всех стран как в труде по примеру товарища Стаханова, который, как известно, перекрыл в десять раз прежние нормы, так и в культурном строительстве… в смысле бытовых условий и тому подобное. Товарищ Сталин и вся партия очень большое внимание уделяют этим жизненно важным вопросам.

– Оно конечно, – согласился, хотя и без особого энтузиазма, пожилой рабочий. – Мы понимаем, не без понятия чай. Однако, начальство – оно что? Оно в первую голову смотрит на план. План идет – и ладно. Не идет – лается… прошу прощения… ну и все такое. А мы что ж, мы ничего, мы всегда пожалуйста.

– А план, значит, идет не всегда?

– Да уж как водится: то того нету, то этого, – опять заговорил молодой парень в косоворотке. – Иногда сидим по целым дням и ждем. А потом пашем так, что жилы лопаются. Тут и о еде забудешь, и об отдыхе, и об этой самой… как ее?… культурности.

– Ну а со строительства канала есть тут кто-нибудь? – спросил Хрущев, оглядываясь, точно был уверен, что таковые имеются, но почему-то прячутся.

– Есть, конечное дело, – подтвердил его догадку усатый. И крикнул, обращаясь в конец вагона:

– Егорка! Тиунов! Идите сюда! Тут до вас дело есть у товарища секретаря.

Подошли трое молодых рабочих и один пожилой. Одеты свободно, в пиджаки, рубахи навыпуск, на ногах сапоги. Сразу видно – мастера.

На лавках потеснились, давая место.

– Так вы, стало быть, с канала?

– Стал быть, так, – согласился пожилой.

– Зовут-то как?

– Меня-то? Меня Егором Кузьмичем. А фамилия моя Скрипников, – с достоинством представился пожилой рабочий.

– И кем же вы на канале работаете, товарищ Скрипников?

– Я, например, кузнецом. Тиунов и Каплунов у меня в напарниках. А Данилов – он слесарь.

– И что делаете для канала? – не отставал Хрущев.

– А все, что прикажут. В настоящий текущий момент делаем болты для крепления бетонных блоков…

– А что, промышленность болты эти не выпускает?

– Такого размера не выпускает. Нам нужны длинной метр с четвертью, а у них самые большие сорок сантиметров. И толщина тоже не та. Нам нужно три четверти дюйма, а у них всего лишь полдюйма. Вот и куем сами… стал быть.

– И как?

– Не жалуются. Нам дают обнаковенное железо, а мы его науглераживаем поверху, получается и твердость и прочность у резьбы соответственная.

– Резьбу плашками режете или в матрицах в горячем виде куете? – показал свои познания в слесарном и кузнечном деле Никита Сергеевич.

– Поперва в матрицах, потом плашками доводим до кондиции, – ответил Скрипников. И пожаловался: – Матрицы-то старые, поизносились, а новых давно не дают. Да и плашки – дрянь, если вы, товарищ секретарь, в этом деле понятие имеете. Нарежешь три-четыре болта – и выбрасывай. А немецкие плашки – это совсем другое дело: износу нету…

– Так уж и нету? – засомневался Никита Сергеевич. – Всякий инструмент изнашивается, хоть немецкий, хоть шведский. Но чтобы на два-три болта – это уж пахнет вредительством… – И спросил, заглядывая в глаза Скрипникову: – А какой завод поставляет вам инструмент?

– Да всякие. Есть и московские. Завод «Калибр», если вы знаете.

– Знаю такой завод. Непременно поговорю с его директором, – пообещал Никита Сергеевич. – И он этому разговору не обрадуется, будьте уверены.

Вокруг заулыбались, закивали головами.

Вагон мотало из стороны в сторону, дробно стучали колеса, за окном проплывали деревушки, поля с зеленеющей озимью, речки, холмы, поросшие лесом с веселой солнечной листвой, еще не развернувшейся во всю силу. Вот открылась панорама строительства канала: тысячи рабочих, перекидывающих лопатами землю, снующие по трапам тачкогоны, подводы, машины; кое-где, окутываясь дымом солярки, рокотали ползающие туда-сюда бульдозеры, кивали длинными шеями экскаваторы, бухали паровые «бабы», вспыхивали на солнце начищенные медные трубы оркестра, огни электросварки, в открытое окно доносились веселые марши, полоскались на ветру флаги, и казалось со стороны, что и люди работают весело, даже радостно под этим веселым солнцем, бодрящим ветром и синим небом.

И электричка тоже засвистела весело своим сиповатым свистом, предупреждая конного и пешего, а Никита Сергеевич, продолжая раскручивать нить разговора о работе и житье-бытье строителей канала и железнодорожников, думал в то же время о себе с некоторым даже восторгом и в третьем лице: «А все-таки ты, Никита, что ни говори, а молодец! Другой бы на твоем месте, а ты вот… да-а… То-то же пораскрывают рты товарищи директора некоторых заводов, когда ты им на стол выложишь негодные плашки и метчики, которыми можно разве что в носу ковыряться, а для настоящего дела они никак не годятся. Строгоча влепить им за такую работу по партийной линии! – думал Никита Сергеевич, представляя себе в лицах и как все это будет происходить в его собственном кабинете. – Пораспустились, понимаешь ли, а работа стоит. Это даже не разгильдяйство, а самое настоящее вредительство, направленное на срыв сроков пуска канала. Да и вообще… тут не только строгача, но и похлеще чего, иначе до них не дойдет, иначе они и дальше будут вредить и пакостить, а отвечать придется тебе, Никита, и никому больше».

– Так вы мне кое-какой негодный инструмент ваш дайте, чтобы я мог доказательно представить некоторым директорам заводов, какую продукцию они выпускают, – говорил он, похлопывая Скрипникова по коленке. – И обещаю вам, что через пару недель вы будете получать хороший советский инструмент. Не хуже немецкого.

В Дмитрове Никита призвал к себе местное железнодорожное начальство, прихватил первого и пару вторых секретарей райкома партии и потащил с собой на следующую электричку, заставив лезть в вагон с заплеванного и замусоренного откоса, ехать в вагоне с выбитыми стеклами и тоже заплеванном и замусоренном.

– Так мы… это… старые деревянные платформы у нас погнили, их разобрали, чтобы предотвратить травматизм трудящегося пассажира, а на новые платформы средств не отпускают, вот оно и… – оправдывался первый секретарь райкома, вытирая платком обильный пот с полного лица.

– Прикажу машины у вас забрать к чертовой матери! – вскипел Никита Сергеевич. – Будете ездить только на электричках, как все советские труженики, – грозился он, размахивая кулаком перед унылыми носами начальников. – А убрать в вагонах – тоже денег не дают? А наладить питание? Разве нельзя по линии пустить вагон-ресторан? Или хотя бы теплушку, оборудованную соответствующим образом? Борщ там или щи, кашу или жареную картошку, компот – это, что, никак нельзя сообразить, чтобы накормить трудящего человека? Через неделю приеду сюда снова, и если увижу все в первозданном, так сказать, виде, я вам не только строгий выговор по партийной линии обеспечу, но и прикажу соответствующим органам разобраться, почему допускаются такие безобразные отношения по отношению к рабочему классу. – И, чтобы еще больше поддать жару перепуганному начальству, присовокупил: – Товарищ Сталин придает громадное значение социалистическому энтузиазьму рабочего класса, широкому развитию стахановского движения, от которого зависит выполнение и перевыполнение планов второй пятилетки, и тоже обещал посмотреть, как и что у нас в этом отношении делается. А тут ни черта не делается для поднятия настроения, производительности труда и энтузиазьма! Тут, можно сказать, троцкизьм, так сказать, в голом виде и непотребном своем естестве! – продолжал он на повышенных тонах. – Учтите, на ваше место соответствующие кадры найдутся: грамотные, с дипломами инженеров, молодые, полные сил и энергии. Это вам не двадцатые годы, когда на должности ставили всяких неучей! Это уже восемнадцатый год советской власти! Соображать надо, дорогие товарищи.

«Дорогие товарищи» только что не клацали зубами от страха, какого на них нагнал Никита Сергеевич. Да и то сказать: в своем последнем выступлении на совещании ударников труда он доложил о множестве арестованных руководителях, которые идут не в ногу со временем, чем вредят общему делу и, скорее всего, по наущению иностранных разведок. И утверждал, что мало арестовали, надо вдесятеро больше. Тут от страха не только зубами заклацаешь, но и всеми остальными частями тела.

А Никита Сергеевич, довольный произведенным впечатлением, покинул электричку на следующей остановке, где его уже поджидали машины, оставив начальство в полном недоумении, куда ему кидаться в данный текущий момент.