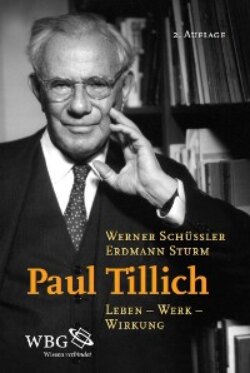

Читать книгу Paul Tillich - Werner Schüßler - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

§ 4 Privatdozent an der Berliner Theologischen Fakultät (1919–1924)

ОглавлениеAls nach Kriegsende das Konsistorium Tillich die Stelle eines Stadtvikars für die Stadt Berlin anbot, ließ er sich von Halle nach Berlin umhabilitieren. Die Themen, die er für die Antrittsvorlesung vorschlug, zeigen, wo damals seine Interessen lagen. Aus dem Gebiet der Apologetik lautete das Thema: „Die Bedeutung der phänomenologischen Methode für Theologie und Religionswissenschaft“, aus der Dogmatik: „Das Dasein Gottes und die Religionspsychologie“, aus der Ethik: „Der Pazifismus und die Lehre von der Sünde“.9 Ursprünglich hatte er der Fakultät aber eine Arbeit über das Thema „Rechtfertigung und Zweifel“ vorlegen wollen. Im Entwurf seines Briefes an die Fakultät nannte er sie „einen ausführlichen, gedanklich geschlossenen Entwurf principiellster Art“ und „eine Darstellung meines Hauptproblems, der religiösen Dialektik des Zweifels“ (E X, 127f.). Er legte sie ihr aber nicht vor und veröffentlichte sie auch nie. Sie hätte ihm an der Fakultät sicherlich auch Schwierigkeiten bereitet, zumal er in ihr Karl Holls Deutung der Rechtfertigungslehre für den „modernen Menschen“ einer Kritik unterzog und eine eigene, vom Identitätsprinzip ausgehende Neuinterpretation vorlegte. Die Argumentation kennen wir ihrer Struktur nach bereits aus der Dissertation über „Mystik und Schuldbewußtsein“: Auch der unüberwindbare Zweifel an Gott, ja unser Atheismus, kann uns von Gott nicht trennen. Die unio cum Deo schließt die Erfahrung des Abgrundes, des Zornes Gottes, unseren Unglauben nicht aus, sondern ein. Es ist dieses das Identitätsprinzip, das Tillich in der Gotteslehre der Freiheitsschrift Schellings gefunden hatte und das er nun anders als in seiner Schelling-Dissertation nicht mehr von der Gotteslehre, sondern von der Rechtfertigungslehre aus interpretierte. Rechtfertigung ist hier allerdings nur eine Näherbestimmung der „großen Synthese von Identität und Gegensatz“ (M I, 84), der mystischen Identität mit dem Absoluten, und nicht durch die Verheißung Gottes in Jesus Christus begründet. Diese theologische Neuorientierung zur Rechtfertigungslehre hin ist sicherlich im Zusammenhang mit der damals durch Karl Heim und Karl Holl bestimmten Diskussionslage zu sehen.

Als Privatdozent an der Berliner Theologischen Fakultät erhielt Tillich einen Lehrauftrag für das begrenzte Gebiet der „Geschichte der Religionsphilosophie“. In einem 1921 veröffentlichten Aufsatz „Die Theologie als Wissenschaft“ plädiert er für eine Zusammenarbeit von Religionsphilosophie, Philosophie der Religionsgeschichte und Systematischer Theologie (vgl. E XIV, S. XXIII). Seine erste Vorlesung hielt er im Sommer 1919 über das Thema „Das Christentum und die Gesellschaftsprobleme der Gegenwart“ (vgl. E XII, 27–258). Darin wirbt er für die Vision einer Synthese von Religion und Kultur. In der Sozialethik sieht er eine Liebesethik entstehen, in der die Zerspaltung der Welt in Einzelwesen zugunsten einer universellen, kosmisch entgrenzten Liebe beendet wird. In dem, was der Sozialist und Anarchist Gustav Landauer erstrebt, sieht Tillich die große kommende Kultursynthese, „die universelle, aus Geistesgemeinschaften aufgebaute, alle Kulturfunktionen und ihren religiösen Gehalt in sich tragende Menschengemeinschaft …“ (G IX, 26). An die Stelle des Staates soll die „Geistesgemeinschaft“ treten: „Nicht den Staat wollen wir anbeten, sondern den Geist, der sich in der lebendigen Gesellschaft seinen heiligen Bau schafft. Dies ist die Kirche Gottes im Sinne der Kulturtheologie.“ (E XII, 210)

Die Umrisse und Grundlinien seines kulturtheologischen Programms finden sich in seinem vor der Berliner Kant-Gesellschaft am 16. April 1919 gehaltenen Vortrag „Über die Idee einer Theologie der Kultur“ (vgl. G IX, 13–31). Tillich will alle Gebiete der Kultur auf ihren religiösen Gehalt hin untersuchen und das Neben- und Gegeneinander von Kultur und Religion überwinden in Richtung auf eine ideale, noch nicht realisierte Theonomie.

Religion im Sinne dieser Kulturtheologie ist nicht eine bestimmte, konkrete Religion, sondern – so seine Definition – „Erfahrung des Unbedingten und das heißt Erfahrung schlechthinniger Realität auf Grund der Erfahrung schlechthinniger Nichtigkeit“ (G IX, 18). Wo die schlechthinnige Nichtigkeit des Seins, der Werte oder des persönlichen Lebens erfahren wird und wo diese Erfahrung zum absoluten, radikalen Nein geführt hat, „da schlägt sie um in eine ebenso absolute Erfahrung der Realität, in ein radikales Ja“ (ebd.). Die Realität, die sich uns aufzwingt, ist nun aber nicht ein Seiendes, sondern „das Überseiende“. Im Kern ist dies die Argumentation, die wir in „Rechtfertigung und Zweifel“ kennen gelernt haben.

Tillichs damaliges privates Leben haben Wilhelm und Marion Pauck in ihrer Biographie unter die Überschrift „schöpferisches Chaos“ gestellt.10 Gemeint sind seine „wilden Jahre“ in Berlin nach der Revolution. Als er aus dem Krieg zurückkehrte, war seine Kriegsehe mit Greti zerbrochen. Die Scheidung im Jahre 1921 „gab ihm die Freiheit, in ein Leben zu tauchen, das er euphemistisch Bohème nannte“.11 Seine Stimmung des Weltuntergangs schlug um in eine elementare Daseinsfreude und einen Hunger nach Vergnügungen. Er traf sich mit Freunden und Freundinnen in Cafés und Bars, besuchte Bälle und Kostümfeste und geriet in erotische Abenteuer. Er liebte das Unerreichbare und Unkonventionelle. Mit seinen Depressionen und Schuldgefühlen vertraute er sich anderen, vor allem Frauen, an. Auf einem Faschingsball der Akademie der Künste begegnete ihm Hannah Werner. Es entwickelte sich eine qualvolle, leidenschaftliche und konfliktreiche Liebe. Hannah war mit einem anderen verlobt, den sie auch heiratete. Sie ließ sich schließlich scheiden und heiratete Tillich im Jahre 1924.

9 Acta der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin betr. Habilitation der Privatdozenten (Theologische Fakultät), Littr. H N 1 Vol 5, Bl. 162.

10 W. u. M. Pauck, Paul Tillich. Sein Leben und Denken, a.a.O. (Anm. 1), 90.

11 Ebd., 91.