Читать книгу Les Néo-Ruraux Tome 2: Le Fromager - Wolfgang Bendick - Страница 8

PRINTEMPS ARIÈGEOIS

ОглавлениеLà où le soleil parvient à se frayer un chemin, la neige a fondu. Nous laissons sortir les chèvres en premier. Elles trouveront toujours assez de broussaille à grignoter. Après trois jours, c’est aux brebis de faire le plein de soleil et de raser l’herbe jaunie par le gel et aplatie par la neige. Même les taupes nettoient leurs maisons et montent leur fumier à la surface ! Il s’agit de quelques jours de printemps anticipé qui marquent l’hiver dans les Pyrénées. « On va le payer ! », disent les vieux du village, « L’hiver n’est pas encore fini ! » Seules les vaches restent à l’intérieur. Les pentes sont encore trop mouillées pour porter leur poids. Elles ne sortiront pas avant fin avril ou mai. D’abord, la terre doit être sèche et l’herbe doit être à hauteur des chevilles.

La neige du coucou

On est mercredi, il n’y a pas école. Les enfants font la grasse matinée. Tant que le soleil n’est pas sorti derrière la montagne, je finis la comptabilité une fois les travaux dans l’étable terminés, car elle doit bientôt être déposée. L’après-midi, Doris emmène les enfants à Castillon pour la gym. J’ai la petite Lucie avec moi à la maison. Je la pose avec Filou, notre chien, sur une couverture à un endroit ensoleillé. Là je l’ai à l’œil, car je veux sortir la remorque du hangar avec le tracteur. Mais une fois sorti du sec, le tracteur glisse vers le bas et ne s’arrête qu’une fois arrivé sur un endroit plus plat. Je n’ai pas le temps de réagir ! Et qu’est-ce que j’aurais pu faire, à part sauter ? Mais la pensée qui m’a traversé l’esprit à ce moment était : « Comment puis-je sauver la machine ? », et pas : « Comment puis-je me sauver moi-même ?! » Je descends le cœur battant. Je m’aperçois que le sol a dégelé sur 5 centimètres et en dessous, c’est le ‘permafrost’ ! Avec chaque tentative de libérer le tracteur, il glisse plus bas en poussant une couche de boue à côté de lui. J’abandonne avant qu’il ne glisse définitivement et je l’attache à un arbre avec une corde. Lucie regarde d’en haut de la pente, le chien aussi. Il faudrait quelques jours de soleil pour assécher la terre avant de récupérer le tracteur.

Entre-temps, le ciel s’est couvert. J’ai trop concentré mon regard sur le col de Portet d’Aspet, et je n’ai pas observé le Col de Get, car c’est par là qu’arrive notre mauvais temps. Quelques rafales de vent annoncent qu’on va encore avoir de la neige. Les brebis se sont dispersées. Je vais chercher les jumelles. Je vois que trois brebis ont eu des petits pendant que le reste du troupeau s’est éloigné. J’espère que les mères s’occuperont de leurs enfants et resteront auprès d’eux !

Peu avant la nuit, Doris revient avec les grands, et je remonte la colline. Un vent glacial souffle là-haut et les flocons de neige me piquent la peau. J’attrape les agneaux froids et pleins de glaires et de sang, et descends la pente, les montrant tous les quelques mètres à leurs mères pour qu’elles puissent les renifler, parce qu’au début elles retournent plusieurs fois au lieu de la mise-bas, cherchant leur petit. Mais une fois un peu plus loin elles suivent d’elles-mêmes. Le chien est inutile ici, car quand il s’approche, il se fait de tout de suite attaquer par les mères, un vieil instinct. Seule sa rapidité le sauve ! D’une distance sûre, il aboie vers les brebis pour me montrer qu’il est là…

En tout cas, ses aboiements indiquent aux autres brebis que c’est l’heure de rentrer dans l’étable, et elles courent vers moi, leurs cloches sonnantes. Une fois dans la grange, je trais un peu les nouvelles mères pour voir si leur pis fonctionne. Puis je pousse vers elles les petits qui se jettent sur les mamelles. Ils sont plutôt dégingandés, rien sur les côtes ! Mais ça vient sans doute de la race.

Le lendemain matin, dehors tout est blanc et gelé. C’est moi qui emmène les enfants à l’école parce qu’il est difficile d’éviter les fossés et les talus sur la route glissante. Surtout ne pas freiner, sinon la voiture part vers le côté ! La moitié du village est dans la rue. Les gens déblaient leur porte d’entrée en attendant que le chasse-neige l’ensevelisse de nouveau. Apparemment il est en route vers Lourein, jusqu’à la limite du département. Là-bas, il fait demi-tour et laisse le reste de la route au chasse-neige d’Aspet, à condition que celui-ci arrive à passer le col. Bientôt, l’instit arrive avec sa ‘navette spatiale’, la R 16 avec deux bouteilles de gaz sur le toit. Elle avait attendu le passage du chasse-neige pour avoir la chaussée libre. Je croise Elie et toute sa famille. A cause du froid, ils ont tous les animaux dans les granges au village. Ils veulent m’inviter à prendre un café, mais je n’ai pas encore fait la traite et je décline.

Après la traite, je devrais normalement faire le fromage. Mais avec le froid, le lait se conserve bien, et je remets tout au lendemain. Comment ça sera quand nous aurons le lait de brebis en plus et le lait de chèvre l’an prochain ? Quoi qu’il en soit, il faudrait un refroidisseur pour le lait, et vite, sinon nous ne pourrons bientôt rien faire d’autre que de fabriquer des fromages ! On doit faire en sorte de fabriquer moins souvent le fromage, mais avec plus de lait ! Chez des paysans, j’ai vu des tanks à lait, de grandes cuves rondes en acier inoxydable. Ceux-ci, même d’occasion coûtent assez cher. Des amis à nous ont un autre système, un grand bac en plastique isolé, rempli d’eau maintenue à 4 degrés par un appareil de refroidissement posé dessus. C’est là-dedans qu’ils mettent les bidons. Ce système a l’avantage de pouvoir conserver différents types de lait parce qu’il est dans des bidons. C’est ce qu’il nous faut ! Et curieusement, ils ne sont pas chers, car les agriculteurs qui ont des machines à traire avec un transfert se tournent obligatoirement vers des tanks à lait. Seuls les comités de fête des villages recherchent ces refroidisseurs pour y rafraîchir leurs bouteilles de bière.

Sur une annonce, je trouve un refroidisseur à 50 km de chez nous. C’est un appareil assez grand pour 8 bidons de 30 litres plus 2 de 20 litres, mais il marche sur 220 volts, c’est pratique ! Il me semble énorme, surtout quand on le charge sur la galerie du toit de la 4 L, parce qu’il n’y a pas assez de place dans la voiture. Je me dis : « 280 litres de capacité de stockage, on n’aura jamais autant de lait ! ». En plus, le paysan, me donne aussi ses bidons à lait et la confirmation que l’appareil fonctionne. Satisfait, je me mets sur le chemin du retour, mais lentement, pour ne pas atterrir sur le toit !

Nous installons tout de suite le bassin dans la pièce où on veut aussi construire le quai de traite pour les brebis. Avec le niveau nous le mettons bien droit et nous le remplissons. Nous ne branchons pas immédiatement le groupe de refroidissement pour que le fréon, le gaz réfrigérant, puisse d’abord se décanter. Dès le lendemain, il est opérationnel et nous fabriquons désormais tous les 3 à 4 jours, comme ça nous arrange le mieux, à cause des autres travaux. Nous remarquons bientôt que la crème s’accumule sur le lait, formant une couche épaisse. Mais elle se mélange à nouveau quand on vide les bidons. Ça nous permet en plus de prélever de temps en temps un peu de crème avec une soucoupe, quand Doris veut préparer une « forêt noire » ou du beurre quand mes parents sont là. Autour de l’échangeur du refroidisseur se forme un gros bloc de glace. Cela indique que les zones extérieures du bassin sont moins froides que le centre. J’arrange ça après avoir acheté deux petites pompes plongeables de 3 watts chacune dans un magasin d’aquariums, que je pose sur le fond du bac. Ainsi, l’eau circule lentement dans le bassin et la température est uniforme.

Cependant, la fabrication du fromage pose de petits problèmes. Les fromages ont tendance à avoir au milieu un noyau sec et moins mûr que le reste. C’est le signe d’une acidification trop lente ou trop tardive. Si le fromage s’acidifie trop vite, ça donne plutôt des tommes molles ! Nous ajoutons du lactosérum de la fabrication précédente pour acidifier le lait. Mais comment est le lactosérum après trois jours de conservation ? Nous ne pouvons pas en mesurer l’acidité et nous ne savons pas si des bactéries indésirables se sont multipliées ou si des virus, des ‘bactériophages’ se sont développés au fil du temps. Éric, le technicien, connaît, comme toujours, la solution : « soit vous prenez des ferments, soit vous mettez un bol de yaourt dans le chaudron pour 50 litres de lait. Comme nous voulons faire du fromage le plus originel possible, nous allons essayer le yaourt. Et ça marche ! Les fromages se développent comme il faut. Lentement nous commençons à maîtriser la fabrication.

*

Le matin, en conduisant les enfants à l’école, j’aperçois un attroupement dans l’impasse qui mène à l’ancienne forge. La forge avait brûlé il y a fort longtemps, il n’en reste que quelques murs et un ‘travail’, un cadre en bois en bien mauvais état sur la place, avec lequel, à l’époque, on avait soulevé les vaches pour les ferrer. Je m’arrête par curiosité et me joins à la foule. Au centre de l’attention, deux structures rouillées dans lesquelles se trouvent deux chaudrons en cuivre, noircis à l’extérieur par le feu, mais brillants à l’intérieur. Deux appareils cylindriques se trouvent à leurs côtés, liés par des tuyaux aux cuves. Un tas de prunes cuites sentant fort le vomi, vidé dans une ruine, m’indique ce qui se passe ici : on brûle la gnôle, cet alcool de prunes tant convoité ! Philémon, un gendarme à la retraite, allant sur ses 80 ans, avait acquis cet appareil, appelé alambic à l’ancien brûleur de cru, plus ou moins pour s’occuper.

Une bonne occasion en ces matins froids de fin d’hiver pour se chauffer les mains, et une fois que le fin filet liquide sort du condensateur, se chauffer aussi l’intérieur… Philémon ne boit pas de sa bouille. Il semble trop bien connaître les dangers liés au métier. S’il savourait autant le fruit de son travail que son prédécesseur, il ne ferait pas long feu. Aussi personne ne peut ainsi l’accuser de boire la gnôle d’autrui. Tous ceux qui ont encore le ‘nom’, comme on appelle ici le droit de transformer ses fruits en alcool, peut apporter ses prunes ramassées en fin d’été. Bien sûr, plus d’un ajoute un peu de sucre à ses fruits pour avoir un plus grand rendement. Philémon n’aime pas trop ces ajouts, car quand il y en a trop, ça se transforme en caramel et lui crame le fond du chaudron.

Nous aussi avons ramassé nos prunes et celles des voisins absents. Nous avons mis les bonnes et les pourries dans un grand fût en plastique sans le fermer hermétiquement en posant un couvercle dessus, afin que les gaz dus à la fermentation puissent s’échapper. « Au début de la semaine prochaine tu peux amener ton moût ! », me fait savoir Philémon. Je lui dis : « Mais je n’ai pas de nom ! » « C’est pas grave. Je passerai à la maison de retraite demander aux gens qui ne font plus brûler qu’ils me prêtent leur nom. Beaucoup de monde fait pareil, car quand un vieux meurt le droit de brûler disparaît aussi. Tu peux aussi faire faire la gnôle sans nom, mais dans ce cas tu payes beaucoup de frais, surtout de douane. Porte aussi du bois sec, un peu de paille et suffisamment de bouteilles ! »

Tout le monde contourne les deux alambics, desquels des fuites laissent s’échapper des vapeurs. A cet endroit du village, le soleil n’arrive qu’après midi et seulement pour une à deux heures. Nous tendons les mains vers les chaudrons enveloppés dans leur nuage de vapeur pour nous chauffer. Il serait imprudent de les toucher, tellement tout est chaud. Philémon fouille avec un bâton dans la braise d’un foyer dont il a laissé la porte ouverte, pour améliorer le tirage. Soudainement, une lueur éclaire les visages des badauds, qui parlent des bêtes, du temps, des derniers ragots du village, surtout de nous et des autres péluts. Nous nous en apercevons, car à notre approche les conversations se taisent pendant un moment. Par le bec d’un tuyau se trouvant en bas de l’appareil de condensation, dans lequel se trouve, comme le flotteur d’une canne à pêche, un densimètre, d’abord seulement quelques gouttes, puis un fin filet de liquide sort et s’écoule dans un seau équipé de traits de mesure.

Philémon pousse avec son pied dans le foyer une bûche qui dépasse et ferme la porte, car le distillat est arrivé à bonne température. Il m’explique : « L’alcool s’évapore à des températures plus basses que l’eau. En distillant, on ne devrait pas dépasser une température de 90 degrés. Le flotteur indique sur un côté le pourcentage d’alcool, sur l’autre la densité. Ça c’est la ‘tête’. Regarde, ça fait plus de 90%. On ne doit pas la boire, ça peut nuire à la santé. On la remet dans la prochaine fabrication pour distiller une deuxième fois. Pareil pour la fin, la ‘queue’, qui a un contenu en alcool trop faible. On ne doit pas la boire parce qu’elle a un goût amer et gâtera l’arôme de la gnôle ». Les autres doivent savoir tout ça. « Il faut lui couper la ‘tête’ et la ‘queue’ ! », plaisante Emile. « Philémon fabrique la meilleure eau-de-vie de toute la vallée ! Les gens viennent de loin pour faire brûler ici, car il faut faire de la qualité et pas de la quantité ! »

Après avoir jeté un regard sur le densimètre et senti le liquide s’écoulant, Philémon vide le seau dans un bidon et présente sous le bec un verre de gnôle préalablement rincé dans l’eau du condensateur. Celui-ci est ouvert en haut et je vois la spirale d’un tuyau en cuivre dans lequel la vapeur d’alcool est refroidie descendre vers le récipient avec le densimètre. Lentement, le verre se remplit avec le liquide transparent. Il me le tend.

La conversation s’est arrêtée. Tout le monde me regarde. A travers le verre je sens que le liquide est encore bien chaud. Je mets le verre sous mon nez et le sens d’abord. Un arôme fruité de prunes et de mirabelles me monte au nez. Je me dis : « Vaudrait mieux en finir vite ! », après avoir trempé les lèvres pour voir s’il n’est pas trop chaud, et l’avale d’un seul coup. Ça me coupe le souffle ! Puis je commence à tousser, les larmes me montent aux yeux. Si je n’étais pas à court de souffle, je cracherais du feu maintenant ! C’est pire qu’une pipe pure du meilleur Afghan !

Les badauds éclatent de rire, même Philémon a un sourire amusé. Je donne le verre vide à quelqu’un pour essuyer mes larmes et finir de tousser. Quand finalement je reprends mon souffle, je m’aperçois qu’à part une vague chaude qui envahit mon corps, un petit étourdissement remplit ma tête. C’est un truc diabolique ! Je vais au bec duquel le liquide s’écoule maintenant plus rapidement dans le seau et regarde l’alcoomètre. 85 % ! Quand chacune des personnes présentes a bu son verre, Emile (c’est sa récolte qu’on distille) m’offre un autre verre. Nos rires et toussotements semblent avoir attiré d’autres assoiffés du village. Quasiment toute la population masculine du bled est là. Tout à coup, le monde est devenu plus coloré, comme si un rayon de soleil venait de percer le brouillard. Qu’est-ce qu’ils ont l’air drôle, les gens, qu’est-ce qu’ils sont sympas et ces histoires rigolotes qu’ils racontent ! On devrait rendre obligatoire de boire un verre trois fois par jour afin que les villageois s’entendent mieux ! Avec des pensées pareilles en tête, je trébuche vers ma voiture, afin de la ramener saine et sauve à la maison.

Le lundi nous glissons le fût contenant les prunes sur une planche dans la 4 L. A côté, nous empilons le bois de chauffage, du petit bois pour allumer, de la paille et les bouteilles. Les deux enfants se serrent sur le siège passager. Arrivés en bas, Philémon prend la paille que je croyais destinée à allumer le feu, la pose sur le fond de l’alambic la bloquant avec deux bouts de liteau coincés entre les parois. Il m’explique : « Ça empêche les prunes de caraméliser au fond de la cuve. Car il est toujours possible que quelqu’un ait mis trop de sucre avec les prunes. Quand on met le sucre dans le fut au départ en mélangeant bien, ça ne fait rien. Ça augmente le rendement, surtout quand pendant l’été il n’y a pas eu beaucoup de soleil ». Puis il puise avec un seau un peu de liquide pour le verser sur la paille, puis quelques seaux de solide et, quand mon fût pèse moins, on y vide le reste. Quand je vois cette bouillie malodorante je peux difficilement m’imaginer que ça donnera à la fin quelque chose de si clair et enivrant !

L’alambic n’étant plein qu’à moitié, nous y versons encore le fût de quelqu’un d’autre. A la fin nous allons partager la gnôle. Ensuite Philémon met le feu au foyer. Bientôt les fumées s’élèvent dans le ciel encore gris du matin et semblent attirer tous les hommes souffrant d’hypothermie chronique. Jean-Paul aussi arrive et met ses mains sur les parois déjà tièdes, puis il disparaît pour faire boire les brebis. Tout le monde est sûr qu’il va revenir, une fois la ‘tête coupée’. En discutant nous entourons l’appareil pendant que Philémon prépare le deuxième. Plus tard, Elie et Jean-Paul passent. Ils ont plusieurs fûts à brûler. Elie m’annonce : « Faut en profiter tant que la vieille est vivante, car c’est elle qui a le ‘nom’ ! Comme elle n’y touche pas, on peut toujours vendre son eau de vie. Jean-Paul n’a pas le droit d’en boire ! » Jean-Paul me fait un clin d’œil dans son dos en ricanant.

Quand à midi je vais chercher les enfants, la première distillation est terminée. Philémon a sorti la braise de dessous l’alambic dont les fumées acres me montent au nez. Il m’explique avoir arrêté à 40 pour cent pour ajouter la ‘queue’ à la distillation suivante. Comme ça on est sûr du bon goût du produit, qui a une moyenne de 60 à 70 %. C’est mieux de le diluer plus tard avec de l’eau distillée, quand on l’aime moins fort, plutôt que de distiller trop bas. Je l’aide encore à vider le contenu fumant et à le porter vers la ruine d’à côté. Nos bouteilles doivent rester avec lui jusqu’au soir, car il se peut que la douane passe plus tard. Puis je remonte avec les enfants.

Le soir, quand les enfants arrivent au village, ils veulent à tout prix aller voir le feu. Pas loin de l’alambic se trouve ma bonbonne avec le résultat de 100 litres de récolte. Philémon laisse les enfants s’amuser avec la braise et me tire sur le côté. Il glisse sa main sous un tas de fougères de l’an dernier et en sort trois bouteilles. « Fais gaffe que personne ne te voie ! Cache ces bouteilles dans ta veste et mets-les dans ta voiture ». « Mais pourquoi ça ? », je lui demande, étonné. « Ça a donné plus que la moyenne. Si la douane s’en aperçoit, tu devras payer des taxes pour ça. Prends-les, comme ça, ça ne te coûte rien ! Et repasse vers 19 heures ». Alors j’appelle les enfants et on y va.

Vers sept heures du soir je suis de retour. Les deux grands enfants avaient insisté pour descendre avec moi et jouer un peu avec les braises. Philémon a déjà vidé les deux alambics et les braises se consument à côté des appareils. « Jusqu’à huit heures la douane pourra passer pour contrôler si tout est en règle. Je dois tenir un registre exact. Tous les matins je dois passer à la gendarmerie de Castillon prendre les papiers et les ramener le soir. A partir de 19h30 tu peux prendre la bonbonne, car après ils ne viendront plus parce qu’ils doivent en suite descendre à St. Girons ». Nous parlons encore un moment de l’art de brûler, pendant que les enfants allument un feu de camp avec les restes de bois et des braises. Je raconte à Philémon l’histoire d’un pharmacien, qui, après la guerre avait distillé de l’alcool clandestinement et s’était fait prendre parce-que des clients étaient devenus aveugles. « Ça arrive avec des fruits à pépins comme des pommes. On doit les distiller deux fois, car il y a des alcools de fusel qui se créent. Mais mes machines distillent deux fois, n’aie crainte ! » Je lui demande qui avait prêté son nom pour qu’il ait pu brûler mes prunes afin de lui passer un bout de fromage et paye à Philémon ma redevance. Une somme ridicule comparé à la valeur de la gnôle ! Les enfants avaient entre-temps inspecté les appareils et mis les doigts dans le récipient contenant le pèse-alcool puis se les étaient léchés. Ils font une grimace et se secouent. Je crois qu’il vaudrait mieux rentrer…

*

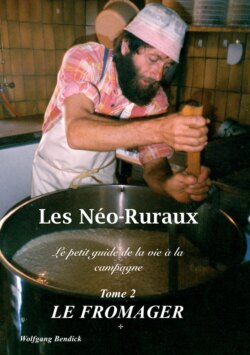

D’autres vaches ont vêlé et nous trayons la moitié des brebis. Le bac de refroidissement s’avère idéal. Mais désormais notre chaudron en cuivre est devenu trop petit ! Depuis un certain temps, il se trouve en bas dans la nouvelle fromagerie sur un trépied, au-dessus d’un brûleur à gaz. Il nous faut une cuve plus grande. Mais un grand chaudron en cuivre coûte un argent fou, comme je l’apprends chez Savignac, le chaudronnier chez lequel nous avons acheté notre premier chaudron. La plupart des petits fromagers transforment un ancien tank à lait en acier inoxydable en enlevant le revêtement et l’isolation du dessous afin d’y installer un brûleur de gaz. Ils me donnent l’adresse d’une laiterie qui va bientôt fermer.

Qu’est-ce qu’une laiterie fait avec des tanks à lait ? Je l’apprends une fois sur place : pour que l’usine soit sûre de collecter du bon lait auprès des fermiers, elle met des tanks à leur disposition et les répare ou les échange tout de suite s’ils tombent en panne. Il y a des douzaines de tanks à lait défectueux dans un hall, toutes tailles confondues. Et le tout doit disparaître au prix du kilo, qui n’est pas élevé ! Au milieu de toute cette ferraille, je découvre un engin qui ressemble beaucoup à mon refroidisseur. Et c’en est un, ou presque. C’est l’un des premiers tanks à lait qui a été mis au point en se servant du même principe que pour mon réfrigérateur : un réservoir de 300 litres en inox dans un bain-marie refroidi par un groupe frigorifique. En plus, il y a l’évacuation juste au milieu, ce qui me permet de le placer sur un trépied spécial en utilisant même mon ancien brûleur à gaz ! Comme bouchon, je prends une bonde de baignoire tout à fait normale avec un rond en inox dessus qui couvre le caoutchouc. Comme sur ce tank il n’y pas beaucoup de métal, j’achète la cuve pour peu d’argent et le bac en plastique servira de bassin aux enfants. Comme cette fois-ci j’ai la remorque avec moi, j’en profite pour prendre aussi un tank de 200 litres comme stockage pour le miel. Apparemment il est cassé.

Arrivé chez nous, je renverse la cuve le fond en haut et y pose deux anneaux de fer de différents diamètres venant de vieilles roues de charrette. Puis je coupe trois bouts de fer plat que je glisse de chant entre le fond de la cuve, légèrement conique, et les anneaux. Je les colle d’abord ensemble avec le poste à souder pour les souder correctement une fois tout assemblé. Ensuite je colle trois cornières en fer dessus comme renfort et trois autres en guise de pieds et en plus un support pour le brûleur à gaz. Une fois que tout est consolidé, je pose le support par terre et mets la cuve dessus.

Pour le chauffe-eau à gaz, dont j’ai fait passer le tuyau d’évacuation vers l’extérieur au-dessus de la fenêtre, afin de ne pas percer le mur de 90 centimètre d’épaisseur, nous avons installé deux bouteilles de gaz butane avec un détendeur à changement automatique dans la fromagerie. J’y ajoute le tuyau du brûleur à l’aide d’un T. Deux bouteilles de gaz sont nécessaires, car en cas de consommation accrue, le gaz résiduel peut geler dans la bouteille. On constate d’abord que la bouteille de gaz est humide à l’extérieur puis commence à givrer. Quand les bouteilles sont stockées en plein air, il faut prendre du propane. Il est très important de prendre l’habitude de garder la porte toujours ouverte pendant le chauffage, en raison d’un risque d’intoxication ! Bien sûr, il y a des brûleurs de sécurité qui coupent quand la teneur en CO dans l’air est trop élevée. Mais ils sont très chers !

*

Je veux démonter complètement le tank de 200 litres. Je prends le coupe-boulons et je coupe le premier des deux tubes en cuivre qui mènent au compresseur. Je sursaute de surprise, parce que le réfrigérant, le fréon, gicle vers l’extérieur dans un nuage givrant et il ne veut plus s’arrêter ! Tout aux alentours se couvre de givre. Dommage pour la couche d’ozone ! Le gaz aurait normalement dû être aspiré et recyclé, mais je pensais que le circuit de refroidissement était vide ! Ce n’est pas une consolation lorsque j’apprends que les professionnels font pareil…

Je découpe la paroi extérieure avec la disqueuse, enlève l’isolation et puis la pose à plat sur le sol. Avec une craie je marque une ligne sur les deux côtés longitudinaux à 5 centimètres du bord. A côté de ces marques, je mets deux bouts de poutrelles, prenant la plaque en sandwich, bien serrée avec deux serre-joints. Puis je remonte le bord de 5 cm, en martelant à coups de massette, perpendiculairement à la plaque. Doucement, petit à petit, pour que tout reste bien lisse et qu’il n’y ait pas d’ondes ! Puis la même chose de l’autre côté. Ensuite, les deux côtés étroits jusqu’à ce que les bords soient pliés vers le haut sur les quatre côtés. Dans un coin, j’entaille le bord et le remets à plat afin de former un bec d’écoulement, car cette plaque, placée sur un cadre vissé contre le mur, servira désormais de table de moulage. Là-dessus je pose les moules garnis des toiles avant de les remplir de caillé. Le lactosérum se déverse par le bec dans un bidon de lait situé en dessous.

En raison de la nouvelle cuve plus grande, il est difficile de pêcher le caillé, surtout parce que jusqu’à dix fromages doivent être faits à la fois. D’une façon ou d’une autre, je dois évacuer d’abord une partie du lactosérum… La cuve est à environ 20 cm au-dessus du sol. Une fois le brassage fini (que je fais avec une sorte de pagaie en bois), je pose un bidon de lait vide à côté de la cuve et pose un moule dans le lactosérum sur le caillé à l’intérieur. Lentement, il sombre. Puis je remplis d’eau un tuyau long de 2 mètres et épais de 32 millimètres, je ferme les deux bouts avec les pouces et je plonge une extrémité dans le moule flottant dans la cuve, tandis que je tiens l’autre dans le bidon vide. Puis j’enlève les deux pouces à la fois, et le lactosérum s’écoule tout seul par gravité dans le bidon. Le bidon plein, je bouche l’ouverture et mets le tuyau dans le suivant. Pour éviter que le tuyau ne glisse hors de la cuve, j’ai glissé dessus un petit pneu en caoutchouc dur provenant du jeu de mécano de mon garçon.

Les fromages jeunes aiment être au chaud le premier jour afin que la fermentation puisse commencer. Comme notre cave est petite, on ne peut pas la diviser en zones chaude et froide. Étant donné que le fromage contient également de la crème qui peut rancir en cas d’exposition prolongée à la lumière, il est conseillé de le conserver dans l’obscurité. Afin de créer les conditions optimales pour les fromages fraîchement moulés, je perce un congélateur ne fonctionnant plus dans un coin et j’y insère un tube en plastique de 25 mm, bien étanchéifié avec du mastic. J’installe le congélateur au fond de la fromagerie. C’est là-dedans que les fromages peuvent commencer leur fermentation. Le lactosérum s’écoule en bas dans une bassine, le couvercle peut servir de table de vente… Malheureusement, le congélateur est vite envahi par une moisissure grise. Il faut alors le brosser régulièrement.