Читать книгу Dichterhäuser - Bodo Plachta - Страница 13

Dienstort Bibliothek Lessing in Wolfenbüttel

ОглавлениеGotthold Ephraim Lessing (1729–1781) kam im Mai 1770 als Bibliothekar an die herzogliche Bibliothek nach Wolfenbüttel und verbrachte hier sein letztes Lebensjahrzehnt. Die Verhandlungen über die Anstellung hatten sich hingezogen, denn Lessing selbst hatte eine Entscheidung mehrmals herausgezögert. Er war sich bewusst, dass der Umzug nach Wolfenbüttel einen Einschnitt in seinem Leben bedeuten würde, in gewisser Hinsicht den Rückzug aus dem bisherigen, zwar unruhigen und materiell unsicheren, doch unabhängigen Leben als freier Schriftsteller und Kritiker. Schließlich hatte Lessing eingewilligt, nachdem er ein Gehalt von 600 Talern bei freier Wohnung, was ein solides Auskommen bedeutete, und viele Freiheiten ausgehandelt hatte: »Ich darf mich rühmen«, schreibt er am 27. Juli 1770 seinem Vater, »daß der Erbprintz mehr darauf gesehen, daß ich die Bibliothek, als daß die Bibliothek mich nutzen soll.«[1] Lessing nutzte die Bibliothek, die er als das »allerbeste«[2] von Wolfenbüttel bezeichnete, in der Tat ausgiebig. Er vermehrte trotz begrenzter Mittel ihren Bestand und gründete 1773 eigens die Zeitschrift Zur Geschichte und Litteratur. Aus den Schätzen der Herzoglichen Bibliothek Wolfenbüttel, in der er Funde aus der Bibliothek mitteilte und unbekannte Texte veröffentlichte.

Häufig – manchmal monatelang – war Lessing nicht in Wolfenbüttel; 1775 begleitete er den Braunschweiger Prinzen Maximilian Julius Leopold fast acht Monate lang auf einer Italienreise. Trotzdem fühlte sich Lessing im abgeschiedenen Wolfenbüttel isoliert, ja sogar eingesperrt, was sich negativ auf seine Gesundheit und literarische Produktivität auswirkte. Mehrfach hatte er erwogen, Wolfenbüttel wieder zu verlassen, doch die Alternativen waren nicht überzeugend, so dass das Wolfenbütteler Jahrzehnt das längste und stabilste aller seiner Lebensstadien wurde. Auch Eva König, Lessings zukünftige Ehefrau, hatte ihn am 9. Januar 1776 beschworen, in Wolfenbüttel zu bleiben: »Es ist von allen den Orten, wohin Sie denken, der einzige, an dem wir leben können, wie wir wollen.«[3] Dennoch klagte Lessing: »Ich wohne in einem großen verlaßenen Schloße ganz allein: und der Abfall von dem Zirkel, in welchem ich in Hamburg herumschwärmte, auf meine gegenwärtige Einsamkeit ist groß«.[4] Der herzogliche Hof und mit ihm der größte Teil der Hofbeamten war nämlich 1761 nach Braunschweig umgezogen und hatte eine verwaiste Residenzstadt zurückgelassen. Das Konsistorium und die Bibliothek waren als einzige namhafte Einrichtungen in der Stadt geblieben. Doch allein die Bibliothek war Garant dafür, dass Wolfenbüttel nicht in der Bedeutungslosigkeit versank und seit den 1770er-Jahren wieder zu einem beachteten Ort aufsteigen konnte, der mit dem Namen Lessing dauerhaft verbunden blieb. Die Wolfenbütteler Bibliothek war zudem der Ausgangspunkt für den epochalen Streit (1778/80) zwischen Lessing und dem Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze nach der Veröffentlichung der sogenannten Reimarus-Fragmente aus dem Bibliotheksbestand. Ernüchternd wirkte dabei auf Lessing, dass ihm der Herzog die Rückendeckung versagte und sogar seine Zensurfreiheit widerrief, als die Kontroverse über theologische Grundsatzfragen überregionale Beachtung fand. Mit Nathan der Weise antwortete Lessing 1779 literarisch auf diesen Konflikt, wobei es ihm gelang, ein breites Publikum mit seiner Forderung nach religiöser Toleranz und gelebter Humanität aufzurütteln.

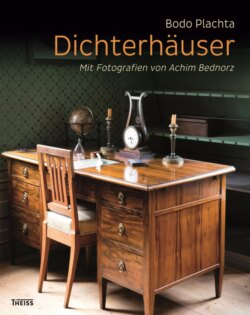

Ein spätbarockes Parkschlösschen war Lessings Dienstwohnung in Wolfenbüttel

Lessing bewohnte anfangs eine Wohnung im dritten Stock des Schlosses, in der er fast sechs Jahre blieb. Hier schrieb er 1771/72 das Trauerspiel Emilia Galotti. Nach mehrfachem Drängen erhielt er eine Gehaltsaufbesserung und wurde zum Hofrat ernannt, Voraussetzung dafür, dass er nach Jahren des Abwartens im Oktober 1776 die verwitwete Eva König heiraten konnte. Das Paar zog nun mit den vier Kindern aus Eva Königs erster Ehe in das am Schlossplatz gelegene Haus des Buchhändlers Johann Christoph Meißner, bevor ein Jahr später endlich ein genügend großes Haus in der Nachbarschaft der Bibliothek zur Verfügung stand. Dieses dreiflügelige, eingeschossige Haus mit Mansarddach, das Lessing mit seiner Familie eine Woche vor Weihnachten 1777 bezog, war 1735 oder 1736 von dem aus Hildesheim stammenden Architekten Johann Heinrich Ludwig Meyer im Rokokostil gebaut worden. Das ansehnliche Gebäude mit den elegant proportionierten Seitenflügeln, die einen kleinen ›cour d’honneur‹ umschließen, war ursprünglich für den Oberkammerdiener des Herzogs errichtet worden. Für Lessing wurde das Haus – es war ja seine Dienstwohnung – renoviert. Man erweiterte den Garten um einen Nutzgarten und pflanzte zahlreiche Apfel- und Aprikosenbäume. Gegenüber seinem Bruder lobte Lessing das neue Domizil als »eben so geräumig wie angenehm«.[5] Doch das Haus spiegelt nicht nur die Licht- sondern auch die Schattenseiten von Lessings Zeit in Wolfenbüttel wider. Neben einem harmonischen Familienleben, der schriftstellerischen Tätigkeit und der Begegnung mit Freunden, anderen Schriftstellern und Gelehrten sind mit dem Haus auch Schicksalsschläge verbunden. Der Tod seiner Frau Eva am 10. Januar 1778 war, nachdem sie Weihnachten 1777 mit einem Jungen niedergekommen war, der allerdings schon einen Tag später verstarb, ein tiefer Lebenseinschnitt. Die Briefe, mit denen Lessing den Freund Johann Joachim Eschenburg über diese Todesfälle informierte, lassen die Erschütterung erkennen, die seine letzten Lebensjahre überschatten werden: »Ich wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen.«[6] Um die tragischen Verluste zu verwinden, stürzte er sich in Arbeit: Es entstanden neben Nathan die philosophische Schrift Die Erziehung des Menschengeschlechts (1780) und der Freimaurer-Dialog Ernst und Falk (1778); sie zeugen trotz aller Lebenswidrigkeiten von Lessings ungebrochenem Elan als Schriftsteller.

Historischer Büchersaal der Herzog August Bibliothek

Unmittelbar neben Lessings Wohnhaus befand sich die alte, zwischen 1706 und 1710 erbaute Bibliotheksrotunde, die 1887 dem gründerzeitlich-historischen Nachfolgebau, wie er noch heute besteht, weichen musste. Das Lessinghaus war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Wohnhaus des jeweiligen Leiters der Wolfenbütteler Bibliothek. In Laufe der Zeit war das Haus allerdings baufällig geworden. Dem Abriss entging es nur knapp und es dauerte Jahre, bis das Haus als Lessing-Museum wiedereröffnet wurde. Die Wolfenbütteler Bibliothek – die Bibliotheca Augusta und Lessings einstiger Dienstort – entwickelte sich derweil zu einem internationalen Zentrum der Erforschung der Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit und beherbergt einen wertvollen Handschriften- und Buchbestand. Und noch immer gilt, was Lessing 1773 in der »Vorrede« zum ersten Band der Zeitschrift Zur Geschichte und Litteratur über die Beziehung zwischen Bibliothek und Benutzern geschrieben hatte: Es komme darauf an, »daß man zeigt, wozu es denn nun auch der Gelehrsamkeit und den Gelehrten genutzt habe, daß so viele Bücher mit so vielen Kosten hier zu Haufe gebracht worden. Das allein sind die Thaten der Bibliothek: und ohne Thaten giebt es keine Geschichte.«[7]