Читать книгу Dichterhäuser - Bodo Plachta - Страница 6

Einleitung

ОглавлениеNicht vorüber ist dir das Vergangne Goethe, Iphigenie auf Tauris (1787), V. 545

R und 150.000 Menschen besuchen jährlich Goethes Wohnhaus in Weimar und das benachbarte Goethe-Nationalmuseum. Das Goethe-Haus ist im Vergleich mit anderen Dichterhäusern ein Publikumsmagnet. Die Besucher lassen sich von der faszinierenden Lebens- und Arbeitswelt Goethes, wie sie sich in seinem ehemaligen Haus mit der fast vollständig erhaltenen Einrichtung spiegelt, gefangen nehmen und gewinnen gleichzeitig einen Einblick in den kulturellen und intellektuellen Kosmos der Epoche um 1800. Aber warum ist das Haus eines Dichters derart populär und warum widmen wir uns Häusern und Lebensorten von Literaten überhaupt mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt? Lassen wir uns eine Antwort auf diese Frage von einem Kollegen Goethes geben, auf den Dichterhäuser ebenfalls einen großen Reiz ausübten: Als Heinrich Heine im Mai 1831 nach Paris übergesiedelt war, besuchte er das einstige Wohnhaus von Molière in der Rue de Richelieu. In der Romantischen Schule (1835) notiert er: »Es war vor einem Jahre, kurz nach meiner Ankunft in der Hauptstadt. Ich ging eben das Haus zu sehen, worin Molière gewohnt hat; denn ich ehre große Dichter, und suche überall, mit religiöser Andacht, die Spuren ihres irdischen Wandels. Das ist ein Kultus.«[1] Heute erinnert eine Gedenktafel an das Wohnhaus des berühmten Theaterautors, in dem er 1673 gestorben ist. Dem Haus gegenüber wurde außerdem 1844 ein Erinnerungsmonument mit lebensgroßer Bronzeplastik des Dichters errichtet. Heines kurze Notiz zeigt, dass Orte eine suggestive Wirkung haben können und man sie aufsucht, um sich hier ehrfurchtsvoll – in quasi »religiöser Andacht« wie er sagt – an einen Menschen, ein Geschehen oder eine Lebensleistung zu erinnern. An diesen Orten gelingt Erinnerung auch dann noch, wenn Gebäude gar nicht mehr existieren oder nur noch Reste eines einstmals intakten und nun zerstörten Lebenszusammenhangs übrig sind. Orte üben wohl deshalb eine derart große Anziehungskraft aus, weil sie Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpfen und uns so Kontinuität vermitteln. Sicherlich ist unser schnelllebiger Alltag und die Erfahrung von globaler Vernetzung dafür mitverantwortlich, dass wir private oder öffentliche Orte gern besuchen, um hier innezuhalten oder um historische und kulturelle Ereignisse Revue passieren zu lassen. Orte der Erinnerung markieren wir daher, um sie nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir bringen an ihnen Gedenkplaketten an, machen sie zu Gedenkstätten, nehmen sie in Listen schützenswerten nationalen Kulturgutes auf oder deklarieren sie als Teil des Weltkulturerbes. Doch der Besuch dieser Orte allein reicht meistens nicht aus. Wir benötigen Erklärungen, um die oftmals komplexen Spuren deuten zu können und um nicht in bloßer Verehrung zu verharren. Der Ort muss zum Erzählen gebracht werden, damit wir eine genauere Vorstellung davon gewinnen können, was hier einst geschah und was diesen Ort überhaupt auszeichnet und bewahrenswert macht. Das gilt nicht nur für alte Städte, Schlachtfelder oder Kirchen, sondern auch für Häuser, in denen prominente Schriftsteller, Maler, Komponisten, Schauspieler, Wissenschaftler und Politiker geboren wurden, gelebt und gearbeitet haben oder gestorben sind. Das vorliegende Buch widmet sich nur einem Aspekt dieser reichen Überlieferung und wird ausführlich von Dichterhäusern ›erzählen‹.

Die Beschäftigung mit erinnerungsträchtigen Orten reicht weit in unsere Geschichte zurück. In der Antike genossen Bildhauer und Dichter schon zu Lebzeiten große öffentliche Wertschätzung. Man fertigte Bildnisse von ihnen an und zeigte diese an ausgesuchten Orten. Bald bemühte man sich ergänzend darum, ihre Hinterlassenschaft – sowohl die künstlerische als auch die persönliche – aufzuheben und an die folgenden Generationen weiterzugeben. Werkstätten, Ateliers, Wohnungen und Häuser galten aber erst seit der Renaissance als bewahrenswert, weil man erkannte, dass sich hier die künstlerische Schaffenskraft an einem konkreten Punkt, dem legendären ›genius loci‹, fassen ließ. Die Faszination, die vom Künstlerhaus als Arbeits- und Lebensort ausging, erfasste bald auch Dichterhäuser und -wohnungen und machte sie zu interessanten und gern besuchten Gebäuden, die schließlich die Funktion von Gedenkstätten oder Museen erhielten.

Das Haus des griechischen Lyrikers Pindar in Theben gilt als erstes, heute allerdings nicht mehr existierendes Dichterhaus, das besondere Aufmerksamkeit erfuhr. Es hatte noch mehr als hundert Jahre nach dem Tod des Dichters (nach 446 v. Chr.) einen derartig großen Bekanntheitsgrad, dass es als einziges Gebäude (neben den Tempeln und der Burg) verschont blieb, als Alexander der Große 335 v. Chr. die Stadt eroberte und sie zerstören ließ. Das Haus eines Dichters hatte damit einen vergleichbaren Rang wie ein Tempel oder ein Palast und stand sogar unter militärischem Schutz! Dieser Prozess setzte sich fort, obwohl sich das Interesse an Dichterhäusern bald aus ganz anderen Motiven speiste: In der Frühen Neuzeit war das Haus des italienischen Dichters Francesco Petrarca in Arquà bei Padua 150 Jahre nach seinem Tod (1374) eine touristische Attraktion. Ein Besuch gehörte zum festen, in zeitgenössischen Reiseführern empfohlenen Programm für die traditionelle Bildungsreise junger Adliger durch Europa, die ›Grand Tour‹. Natürlich konzentrierte sich die Aufmerksamkeit beim Besuch des Petrarca-Hauses auf die vermeintliche Liebesbeziehung des Dichters zu Laura, die Petrarca in vielen Gedichten besungen hatte. Die Biographie des Dichters, die man aus der imaginären Welt seiner Gedichte zu kennen glaubte, wollte man am konkreten Ort zumindest atmosphärisch nacherleben. Es entstand ein regelrechter Kult um Petrarca und Laura, der auch auf Gegenstände aus dem einstigen Besitz des Dichters übertragen wurde, weil gerade sie Authentizität versprachen. Dass dazu ein Nachttopf und die mumifizierte Katze des Dichters gehörten, tat der enthusiastischen Spurensuche keinen Abbruch. Dichterhäuser sind daher nie beliebige Orte, sie sind beeinflusst von Projektionen späterer Generationen, aber mehr noch geprägt von lebensgeschichtlichen Kontexten, von der Architektur der Gebäude, von der »Formung der Landschaft«, von »Licht und Luft« und der »sozialen Sphäre«, in der die Bewohner hier einst lebten.[2]

Junozimmer in Goethes Wohnhaus mit dem Abguss der römischen Kolossalbüste der Juno Ludovisi

Bevor 1847 in Deutschland mit der Einrichtung von Schillers Weimarer Wohnhaus als nationale Gedenkstätte die eigentliche Begeisterung für Dichterhäuser einsetzte, wurde schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts Martin Luthers Wohnhaus in Wittenberg ausdrücklich als »museum lutheri« bezeichnet und von vielen Menschen besucht. An Decke und Tür der Lutherstube haben sich sogar Unterschriften prominenter Besucher erhalten, unter ihnen die von Zar Peter dem Großen. Im 18. Jahrhundert begann man, auch Dichtern Denkmäler zu errichten, und die Dichterverehrung wurde mehr und mehr fester Bestandteil im öffentlichen Leben: 1842 entstand mit der Walhalla bei Regensburg eine Ruhmes- und Ehrenhalle für deutsche Geistes- und Geschichtsgrößen, nachdem die Befreiungskriege das Nationalbewusstsein angefacht hatten. Diese Begeisterung machte auch vor der Literatur und ihren Entstehungsorten nicht Halt. Die Musealisierung der Schiller-Häuser in Leipzig-Gohlis (1848) und Marbach (1859), des Gleimhauses in Halberstadt (1862), von Goethes Geburtshaus in Frankfurt (1863) sowie des Lotte-Hauses in Wetzlar (1863), aber auch die Eröffnung des Goethe-Nationalmuseums (1885/86) und Goethe- und Schiller-Archivs (1889) in Weimar sind als Leuchttürme dieser neuen Erinnerungskultur auszumachen. Dichterverehrung und mit ihr die Bewahrung der literarischen Überlieferung im Archiv oder Museum waren nun eine patriotische Pflicht.

Die Walhalla bei Regensburg, Nationaldenkmal zur Erinnerung an bedeutende Herrscher, Feldherren, Wissenschaftler und Künstler

Grillparzers Arbeitsplatz im ehemaligen Hofkammerarchiv ist heute Teil des österreichischen Literaturmuseums

Allein im deutschen Sprachraum wurden seitdem über 200 Häuser oder Wohnungen von Schriftstellern durch private oder öffentliche Initiativen zu Gedenkstätten und/oder Museen gestaltet. Viele dieser Dichterhäuser haben sich zu Besuchermagneten entwickelt und übernahmen gerade in kleineren Städten oder ländlichen Regionen eine wichtige Funktion im kulturellen und literarischen Leben. Die kulturpolitische Bedeutung dieser Dichterhäuser lässt sich vielfach allein schon daran ablesen, dass sie um Museen, Archive, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen, inzwischen auch um Literaturzentren oder nationale Literaturmuseen wie in Weimar (Goethe-Nationalmuseum), Frankfurt/Main (Deutsches Romantik-Museum, ab 2019), Marbach/Neckar (Schiller-Nationalmuseum, Literaturmuseum der Moderne) oder in Wien (Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek im Grillparzerhaus) ergänzt worden sind. An diesen Orten findet auf vielfältige Weise eine Vermittlung zwischen dem Haus, seinem früheren Bewohner, seiner Biographie, seinem Werk und dem Besucher statt, der entweder als interessierter Tourist neugierig die Begegnung mit einer Welt wünscht, die er bereits aus den Texten des Autors zu kennen glaubt, oder als Wissenschaftler authentische Objekte oder spezifisches Forschungsmaterial sucht. Viele dieser Institutionen fungieren heute ausdrücklich als ›Schaufenster‹, die Blicke in Archive oder Magazine ermöglichen, indem sie dem Besucher in Ausstellungen ausgewählte Exponate ihrer wertvollen Bestände zeigen, die sonst aus konservatorischen Gründen kaum für die Allgemeinheit zugänglich sind.

Die Lebensumstände, Gewohnheiten und das Schaffen eines literarisch tätigen Menschen erschließt sich freilich nicht automatisch durch das Betrachten von Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmern oder von Porträts, Büchern, Manuskripten, Schreibutensilien, Brillen, Musikinstrumenten, Kleidern, Haarlocken, Möbeln oder Geschirr. Dennoch haben Räume und »abgelebte Dinge«[3] eine Anziehungskraft, die wir mit dem Auf und Ab eines Lebenslaufes verknüpfen und die uns den Dichter »als Menschen zeigen«.[4] Gleichzeitig wollen wir die Entstehung von (Kunst-)Werken in eben diesen Räumen verorten und das Umfeld des kreativen Prozesses kennenlernen und verstehen. Arbeitszimmer sind naturgemäß das Zentrum eines Dichterhauses. Besucher schenkten ihnen schon immer eine gesteigerte Aufmerksamkeit, weil Schreiborte mit einer beinahe mystischen Aura von Kreativität umgeben zu sein scheinen. Ausstellungen, Führungen oder multimediale Präsentationen versuchen uns genau diese Aspekte zu vermitteln, um »einen Hauch« der »einstigen Vitalität«[5] aufscheinen zu lassen, die hier geherrscht hat. Das Dichterhaus ist ein geeignetes Medium, das zwischen dem Autor, seinem literarischen Schaffen und dem Leser eine Brücke baut und damit unser Interesse an Literatur aufs Neue weckt.

Dichterhäuser übernahmen häufig die Aufgabe, die Hinterlassenschaft eines Autors dauerhaft zu sichern und das gegenständliche Andenken an Person und Werk zu pflegen. Nicht selten haben Autoren – berühmtes Vorbild ist Goethe – testamentarisch bestimmt, was mit ihrem Nachlass und ihrer letzten Wohnung geschehen soll. Dabei haben sie die Öffentlichkeit in die Pflicht genommen, indem sie ihr die wertvolle Hinterlassenschaft mit der Auflage vererbten oder verkauften, diese zu betreuen. Auch Günter Grass hat schon zu Lebzeiten Vorsorge für die Pflege seines bildnerischen Nachlasses getroffen – der literarische Nachlass befindet sich u.a. in der Berliner Akademie der Künste – und konzipierte dafür in Lübeck eigens ein literarisches Forum, das Günter-Grass-Haus, das in unmittelbarer Nähe zum Buddenbrook-Haus und zur Gedenkstätte für Willy Brandt liegt und das nebenbei das Image Lübecks als Stadt der Nobelpreisträger schärfen soll.

Wenn das Dichterhaus als Raum bewahrt wird, dann ist eine einzigartige Atmosphäre erlebbar, die die Person umgab, die hier gelebt und gearbeitet hat. Wie in einer Momentaufnahme sehen wir einen Ausschnitt aus der alltäglichen Lebens- und Arbeitswelt eines Autors. Zwar ist diese einstige Wirklichkeit wie in einer Zeitkapsel »eingefroren«,[6] doch das Dichterhaus hilft uns, das noch Sichtbare mit der einstmals lebendigen Vergangenheit zu verbinden. Sogar Wohnungen oder Häuser, die nicht komplett oder gar nicht mehr überliefert sind, können über das frühere Lebensmilieu Auskunft geben. Wenn die Wohnungen Georg Büchners – mit Ausnahme des Geburtshauses – nicht mehr existieren oder überhaupt unbekannt sind, dann ist das ein deutlicher Hinweis auf das Leben eines »Flüchtlings«,[7] der wegen seines politischen Engagements steckbrieflich gesucht wurde, seine Wohnungen aus Angst vor der Polizei ständig wechselte und aus Selbstschutz seine Adressen geheim hielt. Dass es noch viele Jahrzehnte nach Büchners Tod kaum Interesse an den Aufenthaltsorten eines ›Kriminellen‹ gab, entsprach der allgemeine Rezeption, die Büchner erst mit großer Verzögerung als Autor wegweisender Theaterstücke wahrnahm. Büchner ist keineswegs eine Ausnahme, denn auch die erhaltenen Dichterhäuser sagen etwas darüber aus, wie wir mit Literatur und ihren Produzenten umgehen und erhellen vielleicht sogar, welche Autoren den Kern des literarischen Kanons bilden. Es ist auffällig, dass nur noch sehr wenige Häuser oder Wohnungen von Autorinnen existieren. Zwar zählen die Häuser, in denen Bettina von Arnim, Annette von Droste-Hülshoff, Marieluise Fleißer oder Anna Seghers gelebt und geschrieben haben, zu den sehenswerten Beispielen. Sie sind jedoch insofern Ausnahmen, als viele Biographien schreibender Frauen vielfach marginalisiert oder schlichtweg ganz vergessen wurden. Das hatte dann negative Folgen für die Bewahrung von Nachlässen und eben auch von Häusern und Wohnungen. Sicherlich muss man bei dieser Bestandsaufnahme in Rechnung stellen, dass ungünstige Umstände, komplizierte Familien- und Erbschaftsverhältnisse, Naturkatastrophen, Kriegsereignisse oder eine ideologisierte Kulturpolitik, eine verfehlte Stadtplanung und machtlose Denkmalpflege dafür verantwortlich sein können, dass Dichterhäuser wie auch andere, eigentlich schützenswerte Gebäude verschwunden sind. Inzwischen engagieren sich daher zahlreiche Organisationen und Institutionen auf nationaler oder internationaler Ebene für den Erhalt und die Pflege von Dichterhäusern.[8]

Arno Schmidts Lederjacke an der Garderobe seines Hauses in Bargfeld

Dichterhäuser sind nicht wie die Häuser bildender Künstler architekturgeschichtliche Solitäre.[9] In den überwiegenden Fällen treten Autoren nicht als Bauherren von Neubauten auf, sondern gestalten lieber bereits existierende Häuser nach ihren Vorstellungen neu oder bauen sie komplett um. Unser Blick konzentriert sich daher heute weniger auf die architektonische Substanz und mehr auf biographische Kontexte sowie die literarische Topografie, die die Häuser umgaben und beeinflussten. Dichterhäuser sind sowohl in der Stadt als auch auf dem Land zu finden und sind oftmals typische Zeugnisse einer Epoche, einer Region oder eines Ortes. Obwohl man erwarten sollte, dass Autoren sich dort niederlassen, wo es Verlage, Theater, Bibliotheken und ein anregendes kulturelles Leben gibt, sieht der tatsächliche Befund anders aus. Viele Dichter suchten ihre Wohnorte sehr wohl nach einer passenden städtischen Infrastruktur aus, aber ebenso viele mieden die Zentren und zogen den Stadtrand oder die ländliche Abgeschiedenheit vor. Meistens war die Wohnungswahl aber von der Suche nach einem adäquaten Lebensbereich und nach einer ruhigen Schreibumgebung bestimmt, die vor lästigen Alltagseinflüssen geschützt ist. Natürlich kam der Zufall auch bei der Wahl eines Wohnortes zu Hilfe. Dichter entschieden sich nicht selten spontan für ein Haus, weil sie sich in das Gebäude und seine Lage ›verliebten‹. Umgekehrt diente der Hauskauf einer gezielten Geldanlage, um Honorare aus literarischer Tätigkeit zu investieren.

Über solche, alltägliche Erwägungen hinaus ist das Dichterhaus immer dann ein bemerkenswertes Phänomen, wenn es zu einem eigenständigen Kunstwerk geworden ist. Bewohner haben in solchen Häusern nicht selten Leben und Lebensumfeld in einer sehenswerten Form effektvoll inszeniert. Raum und Mobiliar, Tapeten und Ausblicke, Gärten, Sammlungen und Bilder addieren sich dann zu einer Demonstration von Künstlertum und betonen mannigfach das kreative Potenzial, den gebildeten und kunstsinnigen Habitus sowie – nicht zu unterschätzen – den sozialen Status des Bewohners. Das gilt für das Gleimhaus in Halberstadt, das sein Bewohner im Geist der Empfindsamkeit als »Freundschaftstempel« konzipiert und gestaltet hat. Das trifft ebenso für Goethes Weimarer Wohnhaus zu, wo sich die ›öffentliche‹ Person Goethe inmitten ihrer reichen kunst- und kulturhistorischen Sammlungen ein sehenswertes Ambiente geschaffen hat, das als klassisches ›Bildungsprogramm‹ zu deuten ist, während sich der private Bereich – Bibliothek, Arbeits- und Schlafzimmer – durch ins Auge springende Schlichtheit hervortut. Christoph Martin Wieland war auf seinem Gut in Oßmannstedt begeisterter Landwirt. Thomas Bernhard verwirklichte in seinem Ohlsdorfer Bauernhof ein architektonisch wohldurchdachtes und perfekt eingerichtetes Anwesen, das auf den Besucher ein wenig fremd wie ein Museum zu Lebzeiten wirkt, vermutlich auch als solches von Bernhard geplant war. Gleichzeitig rät der Autor von einem Besuch ab: »Hüten Sie sich,« lässt er den Erzähler im Roman Auslöschung (1986) schimpfen: »die Orte der Schriftsteller und Dichter und Philosophen aufzusuchen, Sie verstehen sie nachher überhaupt nicht, Sie haben sie in Ihrem Kopfe tatsächlich unmöglich gemacht dadurch, daß Sie ihre Orte aufgesucht haben, ihre Geburtsorte, ihre Existenzorte, ihre Sterbeorte. Meiden Sie wie nichts sonst die Geburts- und Existenz- und Sterbensorte unserer Geistesgrößen«.[10]

Karl May wiederum hatte andere Motive. Er nutzte die »Villa Shatterhand« dazu, seiner Wildwest-Legende, in die er sich als Person immer mehr verstrickt hatte und die ihn irgendwann als »notorischen Betrüger«[11] entlarvte, eine stimmungsvolle räumliche Hülle zu geben. Natürlich wollte Karl May, dass man über dieses Haus und seinen Bewohner sprach, denn er war ein Meister der Selbstdarstellung! Die demonstrative Einfachheit von Brechts Wohnung in der Berliner Chausseestraße spiegelt ein Lebens- und Arbeitskonzept wieder, in dem Wohnraum in erster Linie Ort für Gespräch und Teamwork war. Andere Dichterhäuser, etwa das Rüschhaus Annette von Droste-Hülshoffs, dienten als idyllische Refugien und förderten Inspiration und Schreiben. Das Dichterhaus konnte aber auch ein unfreiwilliger Rückzugsort sein, wo Autoren Schutz vor politischer Diffamierung, Berufsverbot und Verfolgung suchten. Wieder andere Häuser zeigen uns den Autor als Mittelpunkt einer vielköpfigen Familie oder in Ausübung seiner Amtsgeschäfte als Pfarrer, Bibliothekar oder Verwaltungsbeamter. Und nicht zuletzt dokumentieren Wohnungen das soziale Abseits, in dem ein Autor aufwuchs, und sind Ausdruck dafür, dass ein später gutsituierter Schriftsteller Not und Elend kannte.

Die Funktion von Dichterhäusern ist zweifellos richtig beschrieben, wenn man sie nicht nur als »Propagandisten« der Literatur versteht, sondern vielmehr als weit geöffnetes »Eingangsportal, durch das man die Welt der Literatur betritt«.[12] Dichterhäuser »regen mit ihren Präsentationen von Werk und Leben zur Lektüre an, bahnen den Weg zum Buch.«[13] Sie machen »das Vergangene wieder lebendig, holen die Literaturgeschichte in die Gegenwart zurück.«[14] Insofern bewahrheiten sich Goethes Verse aus dem West-östlichen Divan, die häufig zur Werbung für den Besuch von Dichterhäusern zitiert werden: »Wer den Dichter will verstehen | Muß in Dichters Lande gehen«.[15]

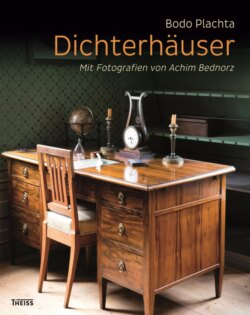

Dieses Buch versteht das Dichterhaus ebenfalls als »Eingangsportal« in die Welt der Literatur. Es stellt in Text und Bild Häuser oder Wohnungen deutschsprachiger Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart vor und kann sich trotzdem nur selektiv der überreichen Fülle an Dichterhäusern im deutschsprachigen Raum widmen. Alle hier vorgestellten Dichterhäuser werden heute als Gedenkstätten und Museen gepflegt und können besichtigt werden. Unsere Auswahl versucht zumindest ein wenig repräsentativ zu sein: Zunächst einmal sollten sämtliche literaturgeschichtlichen Epochen vertreten sein, was insofern schwierig ist, als kaum originale Häuser für Autoren vor dem 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert, in dem der Schriftsteller erstmals ausdrücklich als Individuum und Genie wahrgenommen wurde, existieren. Daher stehen die Häuser, die Wolfram von Eschenbach und Grimmelshausen gewidmet sind, exemplarisch für eine Zeit, in der der Autor als Person eine untergeordnete Rolle spielte und deshalb auch nur spärlich Material – geschweige denn ein Haus – überliefert ist, das sein Lebensumfeld illustrieren könnte. In beiden Häusern wurden daher neue und sehenswerte Wege beschritten, Werk und Zeit ihrer Autoren ›auszustellen‹. Vielfach begegnen wir in diesem Buch Dichterhäusern, die inzwischen anders genutzt werden, so dass die Erinnerung an den ehemaligen Bewohner abseits in einem gesonderten Museum oder Archiv wachgehalten wird. In vielen anderen Fällen vermissen wir überhaupt Häuser und Wohnungen, über mögliche Gründe wurde bereits gesprochen. Dagegen gibt es eine Reihe von Häusern, die Vorbild für literarische Schauplätze waren und zugleich mit dem Autor und seiner Biographie eng in Beziehung stehen. Stellvertretend für diese Häuser widmen wir uns dem Lotte- und Jerusalemhaus in Wetzlar, die beide durch Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers weltliterarischen Ruhm erlangt haben. Auch Schloss Rheinsberg, das durch Tucholskys »Bilderbuch für Verliebte« zum viel besuchten literarischen Schauplatz geworden ist, gehört zu diesen prominenten Orten. Ebenso nachdrücklich sei das Buddenbrook-Haus in Lübeck genannt, denn es erinnert gleichermaßen an einen Roman der Weltliteratur wie an eine Ausnahme-Schriftstellerfamilie. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Buddenbrook-Haus schwer beschädigt, nur die Fassade blieb erhalten und machte das Haus zu einem »symbolischen Ort«[16] deutscher Geschichte.

Viele Dichterhäuser wird der Leser dennoch in diesem Buch vermissen; vielleicht kann er sich mit Friedrich Nietzsche trösten: Nachdem ein Erdbeben im Februar 1887 eine seiner Unterkünfte in Nizza zerstört hatte, wo Teile von Also sprach Zarathustra entstanden waren, schrieb der Philosoph amüsiert, dies habe »den Vortheil für die Nachwelt, daß sie eine Wallfahrtsstätte weniger zu besuchen hat«.[17]

Das Italienische Zimmer im Rüschhaus der Droste ist mit einer handgefertigten Tapete aus einer Pariser Manufaktur geschmückt