Читать книгу Dichterhäuser - Bodo Plachta - Страница 15

Vergangene Sehenswürdigkeit Klopstock in Quedlinburg

ОглавлениеIn Theodor Fontanes Roman Cécile (1887) macht eine Gruppe von Feriengästen, unter ihnen die Hauptfigur Cécile, ihr Ehemann, der pensionierte Oberst St. Arnaud, ihr Verehrer, der Ingenieur Leslie Gordon und die Malerin Rosa Hexel, einen Ausflug nach Quedlinburg. Auf dem Weg zum Schloss kommen die Ausflügler am Geburtshaus von Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) vorbei, eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nun heißt es im Roman: »›Das ist das Klopstock-Haus,‹ sagte Gordon und zeigte, seine Führerrolle wieder aufnehmend, auf ein etwas zur Seite gelegenes und beinah grasgrün getünchtes Haus mit Säulenvorbau. | ›Das Klopstock-Haus?‹ wiederholte Cécile. ›Sagten Sie nicht, es stände … Wie hieß es doch?‹ | ›Im Brühl. Ja, meine gnädigste Frau. Aber da läuft eine kleine Verwechslung mit unter. Was im Brühl steht, das ist das Klopstock-Tempelchen mit der Klopstock-Büste. Dies hier ist das eigentliche Klopstock-Haus, das Haus, darin er geboren wurde. Wie gefällt es Ihnen?‹ | ›Es ist so grün.‹ | Rosa lachte lauter und herzlicher, als die Schicklichkeit gestattete, sofort aber wahrnehmend, daß Cécile sich verfärbte, lenkte sie wieder ein und sagte: ›Pardon, aber Sie haben mir so ganz aus der Seele gesprochen, meine gnädigste Frau. Wirklich, es ist zu grün. […]‹«.[16] Diese Szene illustriert, dass es der schönen, noch immer in einer längst nicht mehr tonangebenden aristokratischen Welt lebenden Cécile an Wissen und Bildung mangelt. Von Klopstock, dem herausragenden Vertreter der literarischen Empfindsamkeit und Verfechter aufgeklärter Bürgeremanzipation weiß die ehemalige Fürstenmätresse offenkundig nichts. Sie verwechselt das Geburtshaus mit dem 1831 errichteten Klopstock-Denkmal im Quedlinburger Stadtpark und hat für das Haus nur die Bemerkung übrig, die Fassade sei »so grün«.

Obwohl der 1872 gegründete Klopstock-Verein seine Aufgabe darin sah, die Erinnerung an den Dichter in Quedlinburg wachzuhalten, und im Laufe der Zeit eine beachtliche Sammlung an Klopstockiana zusammengetragen hatte, eine Klopstock-Edition unterstützte und der Stadt mit einem erheblichen Geldbetrag half, 1897 das Geburtshaus zu kaufen, wirft die Romanszene ein bezeichnendes Licht auf die Klopstock-Rezeption im 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit waren der Dichter und sein Werk vielen Zeitgenossen fremd geworden. Im 18. Jahrhundert dagegen wurde Klopstock als Nationaldichter und Inbegriff eines literarischen Genies verehrt und besonders von der jungen Literatengeneration wie ein ›Kultstar‹ gefeiert. Bei seiner Beerdigung am 22. März 1803 in Hamburg-Altona begleiteten Tausende den Trauerzug. Klopstock galt als Wegbereiter für die Literaturepochen des Sturm und Drang und der Klassik, nicht zuletzt durch die Würdigung vonseiten Goethes in Dichtung und Wahrheit: »Nun sollte aber die Zeit kommen, wo das Dichtergenie sich selbst gewahr würde, sich seine eignen Verhältnisse selbst schüfe und den Grund zu einer unabhängigen Würde zu legen verstünde. Alles traf in Klopstock zusammen, um eine solche Epoche zu begründen«.[17] Die Klopstockverehrung speiste sich aber vorwiegend aus dem ehemaligen Ruhm und kaum aus der Lektüre seines religiösen Epos Der Messias oder der Oden. Man wollte in ihm zwar den ältesten unter den deutschen ›Klassikern‹ sehen, aber eben nur einen unter anderen. Diese undifferenzierte Rezeption kritisiert Fontane in der Romanszene.

Friedrich Gottlieb Klopstock wurde am 2. Juli 1724 als ältestes von siebzehn Kindern in Quedlinburg geboren. Das Geburtshaus, ein repräsentatives Bürgerhaus, dessen früheste Teile aus dem späten Mittelalter stammen, steht am Finkenherd, einer historisch bedeutsamen Stelle der Stadt. Der Legende nach soll hier dem Sachsenherzog Heinrich I. beim Vogelfang 919 die deutsche Kaiserkrone angetragen worden sein. Das Geburtshaus in seiner heutigen Form wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im typisch niedersächsischen Fachwerkstil mit reichem Schnitzwerk erbaut. Der von Säulen gestützte Erker ist ein Anbau aus späterer Zeit. Klopstocks Großvater, Karl Otto Klopstock, hatte das in der Nähe des Schlossbergs gelegene Haus 1702 erworben: Die Familie galt als angesehen, bekleidete seit Generationen öffentliche Ämter und verfügte über gute Beziehungen zum einflussreichen Quedlinburger Damenstift. Der Vater Gottlieb Heinrich Klopstock war Stiftsadvokat. Die Nähe zum Stift gibt auch Aufschluss über die religiöse Verwurzelung der Familie im Protestantismus und Klopstocks Luther-Verehrung. Die Familie bewohnte das Haus bis 1732. In diesem Jahr siedelte man auf das Landgut Friedeburg im Mansfeld über, um die Kinder freier aufwachsen zu lassen. In Friedeburg verlebten Friedrich Gottlieb und seine Geschwister eine unbeschwerte Zeit. Hier begann Klopstocks lebenslange Begeisterung für die Natur und sportliche Betätigung. Die Ode Der Eislauf (1764) etwa ist Ausdruck dieser Leidenschaft für Sport, Reiten und Schlittschuhlaufen. Dem Vater gelang es allerdings nicht, das Landgut gewinnbringend zu bewirtschaften. Die Zeit in Friedeburg endete für die Familie 1736 mit einem finanziellen Debakel. Diese Erfahrung prägte Klopstocks lebenslang vorsichtigen Umgang mit Geld, zumal er nach dem Tod des Vaters 1756 seine Mutter und Geschwister finanziell unterstützen musste. Die Familie kehrte nach Quedlinburg zurück, bewohnte allerdings nicht mehr das alte Haus. Klopstock besuchte nun das Gymnasium, bis er durch Vermittlung von Verwandten 1739 eine Freistelle in der sächsischen Fürstenschule Pforta erhielt, Quedlinburg verließ und nur noch sporadisch in seine Heimatstadt zurückkehrte.

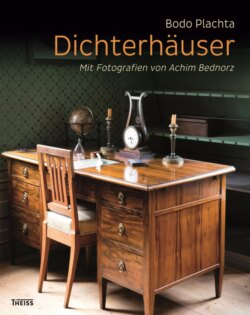

Das Klopstock-Haus ist ein typisch niedersächsisches Fachwerkhaus mit reichem Schnitzwerk

Ausstellungsraum mit dem Klopstock-Porträt von Johann Caspar Füßli an der rückwärtigen Wand links

Das Elternhaus blieb bis 1809 in Familienbesitz. Zuletzt wurde es von den verwitweten Schwestern des Dichters bewohnt und nach deren Tod verkauft, um Schulden zu tilgen. Danach wechselte das Haus mehrfach den Besitzer, bis es 1897 in öffentlichen Besitz gelangte und nach verschiedenen Umbauten anlässlich der Feierlichkeiten zu Klopstocks 175. Geburtstag als Erinnerungsstätte und Museum eröffnet wurde.