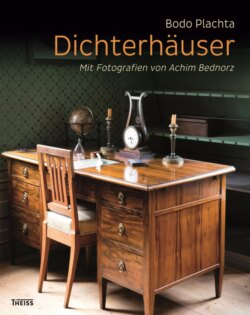

Читать книгу Dichterhäuser - Bodo Plachta - Страница 7

RUINEN UND SPURENSUCHE Skriptorien • Wolfram von Eschenbach • Oswald von Wolkenstein • Grimmelshausen

ОглавлениеInstallation im Wolfram von Eschenbach-Museum

Gelehrte, alltagspraktische und literarische Texte geben uns zwar gute Einblicke in das Leben und Denken im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, aber wo und wie Dichter bis zum Barockzeitalter gewohnt und gearbeitet haben, bleibt uns vielfach verborgen. Trotz systematischer Suche von Archäologen und Historikern gibt es kaum greifbare Lebensspuren von Dichtern aus diesen Epochen. Häuser – in welcher Form auch immer – waren zwar damals schon Fixpunkte des Alltagslebens, aber in den überwiegenden Fällen lassen sie sich nur vage einem Autor zuordnen oder haben sich – wenn überhaupt – nur fragmentarisch erhalten. Wir wissen zwar viel über den Literaturbetrieb des Mittelalters und der Zeit unmittelbar nach der Erfindung des Buchdrucks. Wir kennen die Akteure in diesem Betrieb, haben genaue Kenntnisse darüber, wie Literatur verbreitet wurde und wer die Leser waren, aber über Informationen zu authentischen Orten, wo Literatur entstanden ist oder wo Autoren zu Hause waren, verfügen wir nur im Einzelfall. Das einzige Beispiel eines mittelalterlichen Dichterhauses ist die Wohnburg Oswalds von Wolkenstein, die wir allerdings nur noch als Ruine auf der Seiseralm in Südtirol besichtigen können. Diese Situation hat zweifellos auch damit zu tun, dass die Rolle des mittelalterlichen Autors eine andere war als die in späteren Jahrhunderten. Literatur wurde damals überwiegend mündlich vorgetragen, weil nur ein Bruchteil der Bevölkerung lesen konnte. Autoren zogen von Ort zu Ort, um einem jeweils neuen Publikum ihre Texte vorzustellen. Auf diese Weise machten sie sich sowie ihre Texte bekannt und sicherten gleichzeitig ihren Lebensunterhalt, weil sie für eine gewisse Zeit ein Unterkommen fanden und entlohnt wurden. Die Auftritte vor einem meistens adligen Publikum dienten auch dazu, finanzkräftige Mäzene zu gewinnen, die einen Autor eine Zeit lang beherbergten und dadurch das Verfassen neuer Texte unterstützten. Es liegt auf der Hand, dass sich die Spuren, die viele Autoren auf ihrer literarischen Wanderschaft hinterließen, schnell verloren haben. Wir erfahren nur etwas über die Lebensumstände prominenter Autoren, weil deren Mäzene dafür sorgten, dass die wirklich populären Werke aufgezeichnet und damit auch dann noch verfügbar waren, als der Autor schon längst weitergezogen war. Von dieser Form der Literaturförderung profitierten nicht nur Autoren, sondern auch diejenigen, die sich auf das Abschreiben von Texten spezialisiert hatten, nämlich die schreib- und lesekundigen Mönche in den Klöstern. Diese Mönche (später auch Nonnen) arbeiteten in Skriptorien, die hoch professionelle Werkstätten waren und sich im Laufe der Zeit mit den Klosterbibliotheken zu Hütern der Schriftkultur entwickelten. Skriptorien – so könnte man sagen – waren die Dichterhäuser des Mittelalters.

Obwohl sich für die europäische Literatur der Frühen Neuzeit, also der Epochen nach der Erfindung des Buchdrucks bedeutende Schreib- und Lebensorte existieren, werden wir immer wieder mit einer Frage konfrontiert: Haben wir es hier wirklich mit authentischen Orten zu tun, besichtigten wir wirklich den Geburts- oder Sterbeort oder sind diese Häuser nur Inszenierungen eines verständlichen Wunsches, dem prominenten Autor an einem genau bezeichneten Ort seiner Biographie begegnen zu können? Solche Zweifel werden sich wohl nie ganz ausräumen lassen. Doch anders als frühere Generationen setzen wir uns heute mit diesen Zweifeln im Museum oder in der Gedenkstätte kritisch auseinander und versuchen weniger, die Authentizität eines Ortes zu behaupten, als vielmehr einen Dialog zu führen, der uns Biographie, Zeitgeschehen, Werk und Aufnahme beim damaligen Publikum näherbringen will. Moderne Literaturmuseen, wie sie für Wolfram von Eschenbach oder Grimmelshausen konzipiert wurden, übernehmen stellvertretend für ein nicht existentes Dichterhaus oder einen vermuteten Lebensort diese Funktion, indem sie vom Leben und Schreiben in turbulenten und kriegerischen Zeiten erzählen, in denen Literatur und ihre Produzenten erst ganz allmählich die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung erlangt haben, die für uns heute selbstverständlich ist.

Darstellung eines Skriptoriums im Evangelistar von Kaiser Heinrich III.