Читать книгу Dichterhäuser - Bodo Plachta - Страница 16

Buchdruckerei und »herrliche siedelei« Seume und Göschen in Grimma

ОглавлениеJohann Gottfried Seume (1763–1810) gilt trotz eines vielschichtigen Werks aus Gedichten, scharfzüngigen Aphorismen und sozialkritischen Aufsätzen als literarischer ›Einzelgänger‹. Heute ist er nur noch als Autor des Reiseberichts Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 (1803) bekannt. Dagegen ist seine Zusammenarbeit mit Georg Joachim Göschen (1752–1828), einem der bedeutendsten Verleger der Zeit, noch immer legendär und illustriert die seinerzeit produktive Zusammenarbeit zwischen Literatur und Buchhandwerk. Nach einem abenteuerlichen und nicht immer freiwilligen Leben als Soldat im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, in Preußen und Polen war Seume 1795 nach Leipzig zurückgekehrt und versuchte nun, sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Es gelang ihm trotz guter Voraussetzungen weder eine akademische Laufbahn einzuschlagen, noch brachten seine literarischen Projekte den Erfolg, den er sich erhoffte. Der Plan, die Tochter aus einer wohlhabenden Leipziger Familie zu heiraten, schlug ebenfalls fehl, da Seume keine gesicherte Existenz vorweisen konnte. Deshalb bat er im Dezember 1796 den Verleger Göschen um Rat, für den er bereits hin und wieder als Übersetzer tätig gewesen war. Der Brief kam zur rechten Zeit, denn Göschen suchte für seinen expandierenden Verlag einen Mitarbeiter, der nicht nur einzelne Verlagsprojekte betreuen, sondern auch die Druckerei in Grimma beaufsichtigen konnte. Seume akzeptierte und trat seine Stelle im Oktober 1797 an. Aus dem Arbeitsverhältnis entwickelte sich eine lebenslange vertrauensvolle Freundschaft.

Göschen war in der damaligen Verlagslandschaft eine Ausnahmeerscheinung und hatte sich als Verleger von Klopstock, Wieland, Iffland, Goethe und Schiller einen Namen gemacht. In die Buchgeschichte ging er ein, weil er bei der Buchgestaltung neue Wege einschlug. Göschen setzte sich für das schön gestaltete Buch mit ansprechendem Layout und künstlerischem Buchschmuck ein und orientierte sich an der typographischen Gestaltung der berühmten Drucker in Italien, England, Frankreich und den Niederlanden. Er gehörte außerdem zu den ersten Verlegern, die für literarische Werke die elegantere Antiquaschrift anstelle der in Deutschland üblichen Fraktur verwendeten. Herausragend sind seine edel gestalteten Prachtausgaben der Werke Klopstocks und Wielands. Diese Modernisierung des Druckhandwerks brachte Göschen jedoch nicht nur Beifall, sondern auch viel Kritik ein. In Leipzig besaß er seit 1785 eine Buchhandlung und einen Verlag und wollte sein Geschäft durch eine eigene Druckerei erweitern. Die restriktive Leipziger Zunft- und Konzessionsordnung gestattete ihm aber nicht, seine ehrgeizigen Pläne in die Praxis umzusetzen, weil man auf der Fraktur als einzig zulässiger Drucktype beharrte. Göschen verlegte daher im Juli 1797 seine Druckerei nach Grimma, eine in der Nähe Leipzigs an der Mulde gelegene Kleinstadt, wo man ihm uneingeschränkte Freiheit bei der Wahl der Drucktypen zugesichert hatte. Göschens Verlag und Druckerei fanden ein neues Unterkommen am Markt von Grimma.

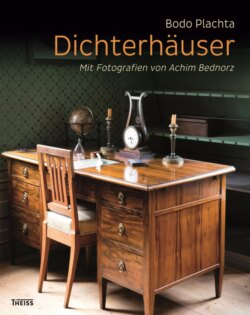

Das Göschenhaus in Hohnstädt, Sommersitz der Familie Göschen, war ein Treffpunkt von Schriftstellern und Künstlern

Das Haus am Marktplatz wurde mithin der Arbeitsplatz von Seume (Erkerzimmer im ersten Stock). Eine der wichtigsten Aufgaben Seumes war die Betreuung des Drucks von Klopstocks Oden (2 Bde., 1798) und der Prachtausgabe des Messias (4 Bde., 1800), doch letztlich war Seume für die gesamte Verlagsproduktion verantwortlich. Seumes literarischer Sinn, sein Anspruch als Philologe und ein ausgeprägtes Stilempfinden führten dabei zu vielen Konflikten mit den Autoren. Sogar bei der Drucklegung von Klopstocks Werken kam es zu lesenswerten Briefgefechten zwischen dem prominenten Dichter und dem Verlagslektor. Klopstock reagierte auf Seumes Korrekturvorschläge, die eine zeitgemäße Orthographie, Interpunktion und Grammatik favorisierten, ausgesprochen gereizt, weil er der Ansicht war, dass seine Druckvorlagen fehlerfrei und allein für den Satz maßgeblich wären. Streitereien zwischen Seume und dem beleidigten Klopstock waren an der Tagesordnung, und bald klagte auch Seume, dass die »Sylben- und Wortstecherey«[18] ein ziemlich hartes Brot sei. Zuletzt warf Seume dem Dichter verärgert vor: »Die ganze Nation hält Sie mit Recht für den größten ihrer Dichter und für eine der ersten Zierden des Jahrhunderts; aber die ganze Nation kann nicht glauben, daß Sie unfehlbar sind.«[19] Der Streit mit Klopstock, der später einsehen musste, dass Seume Recht hatte, wirkte sich nicht auf das gute Verhältnis zwischen Verleger und Lektor aus, bestärkte Seume aber in der Auffassung, dass seine Arbeit bei Göschen nur eine Übergangs- und keine Dauerlösung war.

Göschen hatte 1795 in Hohnstädt bei Grimma ein Gut erworben, das ihm nach verschiedenen Um- und Erweiterungsbauten als Sommersitz diente. »Ich glaube ich habe«, so schreibt er im Dezember 1795 begeistert an Wieland, »mir einen Zuwachs an Gesundheit und Leben erkauft in einem artigen Gebäude und einem Garten in einer der schönsten Gegenden der Welt.«[20] Der idyllische Garten wurde durch Zukauf erweitert und zu einem englischen Landschaftspark mit Terrassen und Laubengängen gestaltet, die einen herrlichen Blick über das Tal der Mulde gestatten. Sogar ein kleiner Weinberg wurde angelegt. Das symbolische Zentrum dieser Gartenlandschaft ist ein der Freundschaft gewidmeter Tempel, hinter dessen klassizistischer Fassade sich ein Pavillon verbirgt. 1812 verlegte Göschen seinen Wohnsitz vollständig nach Hohnstädt. Seume war in diesem Haus – er nannte es »Göschens herrliche Siedelei«[21] – ein gern gesehener Gast und hatte sogar ein eigenes Zimmer. Göschen empfing und beherbergte hier viele prominente Gäste. Das Haus war bekannt für literarisch-kulturelle Zusammenkünfte mit Gesprächen, Festen, Theateraufführungen und Konzerten. Bald erhielt es sogar den Ehrentitel ›Musenhof von Grimma‹.

Trotz dieses anregenden und geselligen Lebens wurde Seume wieder vom Fernweh gepackt und er schmiedete Reisepläne. »Das Muldental«, schreibt er im April 1799 an Gleim, »wird mir immer enger und enger«.[22] Am 9. Dezember 1801 brach Seume zu seinem »Spaziergang« nach Italien auf. Göschen reagierte verständnisvoll und schrieb später in Seumes Biographie: »Die Veranlassung zu dieser Reise war keine andere, als der Wunsch, den klassischen Boden zu durchwandeln, und in den großen Begebenheiten, in dem herrlichen Reiche der Kunst des Altertums, und in der schönen Natur Italiens anschaulich zu leben.«[23] Nach Seumes Aufbruch hatte Göschen im Garten seines Hauses in Hohnstädt zur Erinnerung an den Lieblingsplatz sein Mitarbeiters und Freundes eine Basaltplatte aufstellen lassen, in die an Schillers Epigramm Der Sämann angelehnte Verse eingraviert sind: »Eil, in die Furche der Zeit Gedanken und Taten zu streu’n, | Die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blüh’n!«

In der Göschen-Druckerei wurden berühmte Ausgaben der Werke von Klopstock, Wieland, Goethe und Schiller hergestellt