Читать книгу Stefan George - Jürgen Egyptien - Страница 17

Kunst versus Leben

ОглавлениеMit dieser ästhetischen Position steht Hofmannsthals Dramenfragment in unmittelbarer Nachbarschaft zu Georges drittem Gedichtband Algabal, dessen Texte er im Winter 1891/92 wohl weitgehend kennengelernt hatte. Erscheinen tat der wiederum auf hundert Exemplare limitierte Privatdruck aber erst Ende November 1892, wobei die ersten zehn Exemplare bereits zwei Monate zuvor an George geliefert worden waren, der noch ein paar Verbesserungen vornahm. Er war wiederum bei Vaillant-Carmanne in Lüttich gedruckt worden. Der Umschlag übernahm die Gestaltung der Hymnen und Pilgerfahrten, nannte als Erscheinungsort diesmal aber Paris.

Erstmals fügte George bei einem Teil der Exemplare unter der Ortsangabe den Zusatz ‚Im Verlag der Blätter für die Kunst‘ ein, da im Oktober 1892 das erste Heft dieser Zeitschrift gedruckt worden war. Tatsächlich gab es niemals einen ins Firmenregister eingetragenen Verlag dieses Namens, er diente ausschließlich dem Signalement der Zugehörigkeit zu einem exklusiven Kreis von Publikationen. Es ist eine literaturhistorische Kuriosität, dass George Anfang November 1892 von Seiten des Schriftstellers Paul Scheerbart angeboten worden war, den Algabal im ‚Verlag deutscher Phantasten‘ zu veröffentlichen. Scheerbart hatte diesen Verlag soeben zusammen mit Otto Erich Hartleben gegründet, um seinen in einem exotisch-fantastischen Orient angesiedelten Erzählungen eine Plattform zu verschaffen. Viel Erfolg war dem Unternehmen nicht beschieden. Es musste seine Existenz nach drei Publikationen, zwei von Scheerbart selbst und einer Übersetzung des Pierrot lunaire von Albert Giraud durch Hartleben, wieder einstellen. Der mit den Amateur-Verlegern Scheerbart und Hartleben befreundete Berliner Schriftsteller Otto Julius Bierbaum kommentierte sarkastisch: „Der Verlag deutscher Phantasten verschied in dem Augenblicke, als sein Drucker auf Bezahlung drang.“92 Dabei waren Scheerbart und Hartleben mit einem ziemlich großspurigen Verlagsprospekt aufgetreten, der sowohl deutschsprachige Autoren wie Peter Hille, Oskar Panizza und Frank Wedekind als auch französische Symbolisten wie Mallarmé und Verlaine ankündigte. Scheerbart war eine feste Größe in der Berliner Literatenboheme, der die ersten beiden Gedichtbände Georges und die Ankündigung der Blätter für die Kunst nicht verborgen geblieben war. Scheerbart kannte und schätzte Georges Hymnen und verschaffte sich unmittelbar nach ihrer Herstellung ein Exemplar der Blätter für die Kunst. Darin stieß er auf den Vorabdruck der vier Gedichte aus dem Zyklus Im Unterreich, dessen exotisches, kunstweltliches Ambiente ihn sofort dazu motivierte, Klein mitzuteilen, der Verlag deutscher Phantasten sei „bereit, den Algabal herauszugeben“.93 Vielleicht spielte bei diesem Vorstoß auch Scheerbarts sogenannte ‚Anti-Erotik‘ eine Rolle. Er hatte nämlich im Jahr zuvor die in einem imaginären Arabien der Kalifenzeit angesiedelte Erzählung Dichtermacht verfasst, die von einem Dichter handelt, „der die Liebe eines Mädchens verschmäht, um weiterhin sein Leben als Künstler und Bohemien führen zu können.“94 Die Anfrage kam zu spät, aber es ist ohnehin mehr als zweifelhaft, dass George von diesem Angebot Gebrauch gemacht hätte. George war nämlich seinerseits bereits ein Jahr zuvor durch Klein über die Person Paul Scheerbart detailliert informiert worden. Es gehörte zu den ihm von George erteilten Aufträgen, das literarische Milieu Berlins zu durchforsten, um eventuelle Mitstreiter für die eigene ästhetische Erneuerungsidee zu finden. In einem seiner dossierartigen Briefe aus den letzten Tagen des Jahres 1891 hatte Klein George seine Eindrücke über die beiden Autoren Bruno Wille, ein dem Naturalismus nahestehender Autor mit freireligiösen und anarchistischen Neigungen, und Paul Scheerbart geschildert. Klein, der sich mit Scheerbart getroffen hatte, nannte die Person ‚ziemlich verworren‘ und seine Texte ‚geschmacklos‘.95 Als George 1893 von Hofmannsthal auf den Pierrot lunaire angesprochen wird, weist er dessen Vermutung, das Buch sei ihm auf Georges Veranlassung geschickt worden, verständnislos zurück.

Der Algabal operierte als erster Gedichtband Georges mit der expliziten Einteilung in Zyklen, er enthält 22 Gedichte, die sich auf die drei Zyklen Im Unterreich (vier), Tage (zehn) und Die Andenken (acht) verteilen. Das erste Gedicht des Unterreichs (das oben bereits zitiert wurde) und das letzte Gedicht des Bandes waren durch eine Leerseite von den übrigen abgesetzt. Auch dieses Mal ließ George wieder etliche Gedichte links unten beginnen. Erneut benutzte er die gleiche Antiqua-Schrift und die Majuskeln am Textanfang, die Eingriffe in die Orthographie wurden erweitert, indem etwa das ‚h‘ in ‚wohl‘ getilgt wurde.

Algabal gilt als ein extremes Beispiel für die deutschsprachige Literatur der Dekadenz. Von seinem historischen Vorbild aus der römischen Spätantike war schon kurz die Rede. Die vier Unterreich-Gedichte behandeln jeweils verschiedene Bestandteile der künstlichen Welt, wobei jedes im Zeichen einer bestimmten Farbe oder Farbkombination steht. Das erste entfaltet eine Grün-Rot-Kombination, das zweite basiert auf Gold und Gelb, das dritte auf Weiß und das vierte auf Schwarz und seinen Schattierungen. Alles Natürliche ist in Künstliches verwandelt. Unter dem Aspekt der Künstlichkeit gilt das vierte Gedicht als Extrem unter Extremen, indem es einen aller Zeitlichkeit entrückten selbstgeschaffenen Garten schildert, in dem die Bäume aus Kohle und die Vögel mechanische Attrappen sind und die lavafarbenen Früchte niemals abfallen. George treibt die Autonomie des Schöpfer-Ichs hier auf die Spitze und führt sie mit der den Zyklus abschließenden verzweifelten Frage „Wie zeug ich dich aber im heiligtume/[…] Dunkle grosse schwarze blume?“ (SW II, 63) quasi ad absurdum. Das Gedicht markiert den äußersten Punkt der Austreibung alles Lebendigen aus dem Reich der Kunst und lässt den selbstherrlichen Erbauer in einer Aporie enden.

Das Gedicht, das den folgenden Zyklus Tage eröffnet, sei etwas näher betrachtet, weil es aus der ästhetizistischen Poetik des Symbolismus die radikale Konsequenz für den Bereich des Sozialen zieht. Es hat wie alle anderen Gedichte – außer dem letzten, Vogelschau, … keinen Titel:

Wenn um der zinnen kupferglühe hauben

Um alle giebel erst die sonne wallt

Und kühlung noch in höfen von basalt

Dann warten auf den kaiser seine tauben.

Er trägt ein kleid aus blauer Serer-seide

Mit sardern und saffiren übersät

In silberhülsen säumend aufgenäht ·

Doch an den armen hat er kein geschmeide.

Er lächelte · sein weisser finger schenkte

Die hirsekörner aus dem goldnen trog ·

Als leis ein Lyder aus den säulen bog

Und an des herren fuss die stirne senkte.

Die tauben flattern ängstig nach dem dache

›Ich sterbe gern weil mein gebieter schrak‹

Ein breiter dolch ihm schon im busen stak ·

Mit grünem flure spielt die rote lache.

Der kaiser wich mit höhnender gebärde ‥

Worauf er doch am selben tag befahl

Dass in den abendlichen weinpokal

Des knechtes name eingegraben werde.

(SW II, 66)

Die erste Strophe entwirft das Bild eines Sonnenaufgangs im Sommer, wenn der Morgen mit der Erwartung einer in den Höfen des Palastes noch waltenden „kühlung“ verbunden ist. Dieser Sonnenaufgang wird sogleich als ästhetisches Ereignis manifest, indem er die kupfernen Hauben, mit denen die Zinnen des Palastes überwölbt sind, aufglühen lässt. Das als Attribut gebrauchte Kompositum „kupferglühe“ gehört zu den kühnen und für den Symbolismus bezeichnenden Metaphernbildungen Georges. Moréas hatte ja von der Verwendung ‚gewagter Ausdrücke‘ gesprochen und ebenso von ‚Wortauslassungen‘, wie wir sie in Bezug auf die „kühlung“ antreffen, wo ein Verb fehlt. In der vierten Zeile tritt mit der Nennung der Tauben ein neues Element hinzu. Das „warten“ der Tauben verdeutlicht, dass wir es mit einer wiederkehrenden Handlung, also einem Ritual zu tun haben. Die zweite Strophe führt dann die Person des erwarteten Kaisers ein, wobei seine Beschreibung sich fast ausschließlich auf seine Kleidung konzentriert. Von seiner körperlichen Erscheinung erfahren wir nichts weiter, als dass er – gewissermaßen standesgemäß – ‚weiße Finger‘ hat. Die beschriebene Kleidung unterstreicht seine Herrscherfunktion. Die Sererseide verweist auf die exotische Herkunft der Seide, die die Römer aus einer weit im Osten liegenden Provinz ihres Imperiums bezogen. Die römische Geschichtsschreibung überliefert, dass Alagabal der erste Kaiser gewesen sei, der sich in reiner Seide kleidete. ‚Sarder‘ und ‚Saffire‘ sind Edelsteine, wobei Sarder rote Achate und Saphire in der Regel blau sind. Beide Edelsteine bedecken das Seidengewand und finden sich in Silberhülsen eingefasst entlang der Säume. Die dritte Strophe zeigt den Kaiser bei der Ausführung des morgendlichen Fütterungsrituals, wobei die Erwähnung des ‚goldnen Trogs‘ dessen Stellenwert unterstreicht. Das Lächeln des Kaisers changiert zwischen Freude und Versonnenheit, es ist also sowohl nach außen wie nach innen gerichtet. Genau in der architektonischen Mitte des Gedichts erfährt die Situation nun eine entscheidende Wendung durch das Auftreten des Lyders. Dabei ist die dramatische Gefährdung des Rituals zunächst gar nicht absehbar. Das ‚leise‘ Auftreten des Lyders wie auch seine demutsvolle Geste des Fußfalls scheinen sich in den diskreten Charakter des Rituals einfügen zu können.

Mit dem Aufflattern der Tauben zu Beginn der vierten Strophe wird die Zerstörung des Rituals jedoch offenkundig. Gleich die nächste Zeile konfrontiert mit der radikalen Konsequenz, die der Lyder aus der von ihm verursachten Störung zog. Von seiner Bereitwilligkeit zu sterben, erfährt der Leser dabei noch eher als von ihrer Ursache, dem Erschrecken des Kaisers, das man sich als spontane Reaktion auf das plötzliche Aufflattern der Tauben vorzustellen hat. Die Verletzung des Fütterungsrituals lässt dem Lyder seiner eigenen Überzeugung nach keine andere Wahl, als sich zu töten. Die dritte Zeile gibt diese Tat durch das Präteritum ‚stak‘ als bereits vollzogen zur Kenntnis. Wenn man die zweite Zeile als inneren Monolog auffasst, entspricht die Handlung hier ganz dem Sprichwort ‚Gesagt, getan‘. Die letzte Zeile der vierten Strophe rückt den Suizid in eine ästhetische Perspektive und wiederholt dabei die Farbkombination grün-rot aus dem ersten Unterreich-Gedicht. Unter der ‚grünen flur‘ am Grund des kaiserlichen Hofs ist übrigens keineswegs an einen grünen Rasen zu denken. Der historische Algabal hatte die Innenhöfe mit einem grünen Porphyrstein auslegen lassen. Zu diesem Untergrund tritt das Blut des Lyders nun in einen reizvollen farblichen Kontrast, wobei der ästhetische Aspekt durch das Verb ‚spielen‘ noch unterstrichen wird.96 Mit Blick auf den ‚abendlichen weinpokal‘ der letzten Strophe erhält die ‚rote lache‘ allerdings noch eine religiöse Konnotation. So erinnert das Blut an den Wein der Eucharistie.

Es gibt in der George-Forschung eine Kontroverse, ob es sich wirklich um einen Suizid des Sklaven oder eine Mordtat Algabals handelt. Ich halte es von der Konzeption des Gedichts her für schlüssig, dass es sich um einen Suizid handelt. Außerdem spricht dafür auch die Tatsache, dass das Aufflattern der Tauben, das Erschrecken des Kaisers und das Erdolchen des Sklaven nahezu simultan vorgestellt werden muss. Das Erschrecken des Kaisers spricht eindeutig gegen die Möglichkeit, ihn als Täter anzunehmen. Der Knecht realisiert die Tragweite seines Tuns unmittelbar und zieht sofort und „gern“ daraus die Konsequenz.

Die letzte Strophe hält in der ersten Zeile die spontane Reaktion des Kaisers auf die Selbsttötung des Knechts fest. Die höhnische Gebärde ist dabei Ausdruck der Genugtuung über die Auslöschung des störenden Elements und allgemeiner über die Auslöschung einer profanen Existenz. Die beiden Punkte am Versende markieren bei George häufig eine perspektivische Wendung, so auch hier. Mit der zweiten Zeile macht das Gedicht einen Zeitsprung vom frühen Morgen in den Tageslauf.

Das „doch“ in dieser Zeile signalisiert eine Neubewertung der Tat des Sklaven. Der Kaiser ersetzt nun den Hohn durch einen Akt höchster Ehrung. Er manifestiert sich darin, dass der Name des Sklaven in ein Gefäß eingraviert wird, das seinerseits einem festen abendlichen Ritual angehört. Er wird also dem rituellen Kernbereich des Herrschers integriert. „Die Eingravierung des Namens ist gerade die höchste Ehrung, die der Kaiser dem Sklaven zuteil werden lassen kann; denn sie bedeutet Einbeziehung in den engsten Kreis der eigenen Welt und Verherrlichung des Lyders.“97 Das Selbstopfer des Lyders bedeutet daher eine Form der Daseinssteigerung. Aus der profanen weltlichen Existenz überführt ihn das Selbstopfer in die Sphäre der ästhetischen Verewigung.

Was auf allgemeiner Ebene in diesem Gedicht demonstriert wird, ist die Unvereinbarkeit von ästhetischer Ordnung und profaner Entformung, allgemein gesagt: der Gegensatz von Kunst und Leben. Die Grenze zwischen beiden Sphären ist absolut undurchlässig, sie können nicht durchmischt werden. Wo Kunst ist, kann kein Leben sein. Nur die Mortifikation kann das Lebendige am Reich des Ästhetischen partizipieren lassen. Die Existenz des Kaisers ist vollständig identisch mit der Welt der Kunst, sie ist absolut ästhetisch durchformt, sie folgt nicht der Bewegtheit des Lebens, sondern der künstlerischen Formensprache des Rituals. Georges Gedicht schreibt daher in doppelter Weise einen Triumph des Ästhetizismus fest. Im Moment des Aufeinanderpralls beider Sphären beweist der Suizid des Knechts die unzweifelhafte Überlegenheit von Kunst und Ritual, und die ästhetische Überführung seiner Existenz in einen Bestandteil des Ritus zeigt ebenfalls die qualitative Höherwertigkeit der Sphäre der Kunst gegenüber dem Leben.

Der Triumph der Kunst über das Leben ist nicht notwendigerweise der Ausgang beim Aufeinanderprall der beiden Sphären. Das Gedicht Der Herr der Insel aus dem folgenden Buch der Hirten- und Preisgedichte, wohl eines der schönsten von George, liefert den komplementären Verlauf.

Die fischer überliefern dass im süden

Auf einer insel reich an zimmt und öl

Und edlen steinen die im sande glitzern

Ein vogel war der wenn am boden fussend

Mit seinem schnabel hoher stämme krone

Zerpflücken konnte · wenn er seine flügel

Gefärbt wie mit dem saft der Tyrer-schnecke

Zu schwerem niedrem flug erhoben: habe

Er einer dunklen wolke gleichgesehen.

Des tages sei er im gehölz verschwunden ·

Des abends aber an den strand gekommen ·

Im kühlen windeshauch von salz und tang

Die süsse stimme hebend dass delfine

Die freunde des gesanges näher schwammen

Im meer voll goldner federn goldner funken.

So habe er seit urbeginn gelebt ·

Gescheiterte nur hätten ihn erblickt.

Denn als zum erstenmal die weissen segel

Der menschen sich mit günstigem geleit

Dem eiland zugedreht sei er zum hügel

Die ganze teure stätte zu beschaun gestiegen ·

Verbreitet habe er die grossen schwingen

Verscheidend in gedämpften schmerzeslauten.

(SW III, 18)

Hier liegt die Pointe darin, dass der riesige Vogel, der ebenso an den Albatros von Baudelaire wie an den Vogel Rock aus Tausendundeiner Nacht gemahnt, im Angesicht der sich nähernden Menschen den Entschluss zum Suizid fasst. Er verkörpert mit seinem Gesang und seinen Fittichen in königlichem Purpur die Kunst schlechthin. Auch seine Insel mit all ihren Preziosen ist eine nach außen hin abgeschlossene Welt der Schönheit. Seine der Ankunft der Menschen vorausgehende Selbsttötung unterstreicht, dass eine Koexistenz von Kunst und Leben unmöglich ist. Hier gilt umgekehrt: Wo Leben sein wird, kann keine Kunst mehr sein. Dabei erfüllt das Verscheiden‘ des riesigen Vogels noch einmal in klassischer Form sämtliche ästhetischen Kriterien des Symbolismus. Seine Bewegungen und Äußerungen sind gemessen und von absoluter Selbstkontrolle, er begibt sich an einen Platz, der seine Majestät und Erhabenheit zur vollen Erscheinung bringt, die letzte Geste der großen Schwingen vereinigt Segen und Resignation, die ganze Haltung zeugt von einer stoischen Souveränität. Er erfüllt klaglos das Schicksal des Einsamen, der sein Leben der Kunst geweiht hat und zu sterben bereit ist, wenn ihr Raum durch die Berührung mit der profanen Welt entweiht wird.

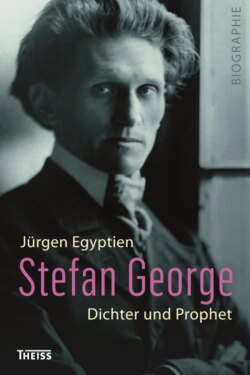

Zum extravaganten Ästhetizismus dieser Phase passt es, dass sich George im Frühjahr 1892 in München auf Goldgrund und mit der Bildunterschrift Un poète maudit von dem Maler Karl Bauer porträtieren ließ. Nach dem Eklat mit Hofmannsthal war George einen Tag nach seinem Rechtfertigungsbrief an dessen Vater nach München aufgebrochen. Von dort aus führte er die Korrespondenz mit Hofmannsthals Vater noch vier Wochen weiter, die unter anderem um die Frage kreiste, wie sich die Beziehung zwischen ihm und Hugo von Hofmannsthal bei einem künftigen Aufenthalt Georges in Wien und einer zufälligen Begegnung gestalten solle. George beendete den Briefverkehr mit der Versicherung, „Sie brauchen nicht die geringste befürchtung zu hegen dass ich je die ersten schritte zu einer annäherung mache. dazu bin ich troz Ihrer beruhigenden erörterungen zu tief gekränkt.“ (G/H 245) In München wohnte George in der Pappenheimerstraße 13. Den Maler Karl Bauer hatte er womöglich bereits im Jahr zuvor beim ersten Aufenthalt in München kennengelernt. Bauer war fünf Tage älter als George und besuchte nach einer Ausbildung an der Kunstakademie seiner Heimatstadt Stuttgart Anfang der 1890er Jahre die Malklasse von Wilhelm von Lindenschmit dem Jüngeren in München. Er spezialisierte sich auf Porträtmalerei und war mit seinen Serien von ‚Charakterköpfen‘ und ‚Führern und Helden‘ der deutschen Geschichte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts äußerst erfolgreich. Über drei Jahrzehnte wirkte er an der Zeitschrift Jugend mit, für die er zahlreiche Titelillustrationen schuf. Reproduktionen seiner in hohen Auflagen hergestellten Porträt-Lithographien hingen in nahezu jeder gutbürgerlichen Wohnung, und seine Serien fanden sogar in Form von Quartettspielen Verbreitung.98 Er war auch als Buchillustrator tätig und fertigte auf Georges Wunsch für die Pilgerfahrten einen Entwurf des Titelblatts an, der allerdings keine Verwendung fand. Bauer hatte als Porträtmaler ein großes Interesse an Physiognomie und war daher von Georges Haupt und Gesicht äußerst fasziniert. Er ordnete George dem ‚Schiller-Dante-Typus‘ zu, der zugleich ein ‚Herrscher- und Tätertypus‘ sei und war besonders von den „felsigen eckigen Stirnknochen“, dem ‚medusenhaften‘ Blick und der ‚sphinxhaft-dämonischen‘ Gesamtwirkung des Gesichts gefesselt.99 Die Attraktion, die Georges Erscheinung für Bauer besaß, schlug sich in etwa dreißig Porträts nieder, die der Maler zwischen 1892 und 1903 in verschiedenen Techniken ausführte. Gerade Bauers en face-Lithographie von 1898 und das sogenannte ‚Dichterbildnis mit Colleoni‘ von 1902 trugen wesentlich zum Bild Georges in der öffentlichen Wahrnehmung bei. Sein erstes Ölgemälde von 1892 zeigte Georges Gesicht in scharfem schwarz umrissenem Profil vor dem Goldgrund als das „Bild eines ‚jungen Rebellen‘.“100 Rossi weist allerdings ergänzend darauf hin, dass sich durch den aufgeschlagenen Kragen und die dunkle Kleidung auch Züge eines Priesters oder Dandys in Bauers Gemälde erkennen lassen. Mit seinen Porträts hat Bauer, der die Begegnung mit George „als Einschnitt in seinem schöpferischen Werdegang“ verstanden hat, kontinuierlich an der „Idealisierung der Dichtergestalt“ Georges und dessen „kanonische[r] Würde“ mitgewirkt.101 Aus München reiste George nach etwa sechswöchigem Aufenthalt wieder für vierzehn Tage nach Paris, wo er für die erste Märzhälfte 1892 in seinem Stammhotel in der Rue de l’Abbé de l’Epée abstieg. Er verbrachte die meiste Zeit mit den Freunden Albert Saint-Paul, der in diesen Tagen Übertragungen aus Georges Pilgerfahrten in der Zeitschrift L’Ermitage veröffentlichte, und mit Waclaw Rolicz-Lieder.