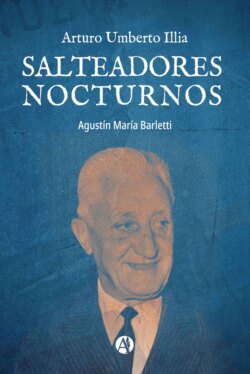

Читать книгу Salteadores Nocturnos - Agustín María Barletti - Страница 5

GÉNESIS

ОглавлениеUna mañana del mes de enero de 1967, de vacaciones en familia por Mar del Plata, mi padre propuso cambiar la playa por el campo. Unos amigos nos habían invitado a su estancia cercana en la localidad de Vivoratá. El viaje, de una media hora, me pareció de un día, no sé si por las ansias de llegar o por el fastidio que siempre le tuve al automóvil. Una vez allí, mi vista se posó extasiada en un mangrullo que no tendría más de quince metros de alto, pero que a mí se me asemejaba a uno de los filosos rascacielos de Manhattan que había visto en las películas.

No pude resistir la tentación; lo miré a mi padre como esperando su aprobación y me largué decidido a su conquista. Los primeros escalones me resultaron sencillos y los devoré con el propio envión de la corrida. A medida que iba logrando altura, comencé a sentir un revoloteo de murciélagos en mi estómago. Por un instante dudé, pero ya a los seis años tenía el orgullo insobornable y decidí seguir “caiga quien cayere”, aunque yo sabía muy bien quién podría caer en esa quijotada.

Logré la cima sin siquiera saber cómo y me encontré con lo inesperado, el piso de la torre estaba formado por un cuero de vaca estirado, que lo tornaba gelatinoso, y con una inestabilidad de pánico. Traté de aferrarme a un madero, pero mi cuerpo se mecía como una chalupa en medio del océano y fue así como, sin más trámite, inicié los primeros rezos tal cual me había enseñado el Padre Agustín, un fraile dominico a quien debo mi nombre de pila.

El dilema que se presentaba tenía perfiles patéticos. O bien pedía socorro a costa de mancillar mi gloria de alpinista, o me libraba a un descenso a todas luces peligroso para la integridad de mi cuerpecito. En eso estaba, cuando vi asomarse una nívea cabellera. Era una persona de mirada fogosa, pero fundamentalmente con rostro de paz, que extendía hacia mí su mano pecosa.

–Venga m'hijo que yo lo ayudo a bajar.

Me envolvió en la suavidad de sus modos, me contuvo en su seguridad de patriarca y me acompañó en cada uno de los peldaños hasta devolverme a tierra firme.

Después supe que mi salvador se llamaba Arturo Umberto Illia y que habíamos llegado hasta esa estancia invitados por su hermano menor, Ricardo, quien fuera un entrañable amigo de mi padre.

Durante esos años, seguí viendo al “Presidente Illia” –como le decíamos en casa– pero siempre como una suerte de tío abuelo al cual recurríamos en busca de una caricia o de un cuento.

–Un día vamos a construir una balsa y nos iremos juntos a navegar hasta Rosario –me prometía Illia, al tiempo que desplegaba un mapa para mostrarme el serpenteante recorrido del río Paraná.

–¿Va a durar mucho el viaje? ¿Qué vamos a comer?

–Usted quédese tranquilo porque tenemos buenos amigos en todos los pueblos que están al costado del río. Seguro nos invitan –confiaba, mientras iba señalando todas las localidades a la vera del curso fluvial, con precisión y lujo de detalles.

Por las noches, conciliaba el sueño a bordo de esa balsa. La pensé tantas veces que llegué a imaginarla hasta en sus más mínimos detalles. Con sólidos troncos de base, dos velas cuadras, timón de rueda, y una cabina de madera con techo de paja. A Illia lo veía con jeans, camisa a cuadros azul y negra, y un sombrero blanco como el que usaba el “Capitán Piluso”, aquel personaje que por entonces encarnaba Alberto Olmedo.

Así me sorprendió la adolescencia y, con ella, el despertar de una pasión por la historia argentina, que tuvo su más grande sacudón al conocer la existencia de Hipólito Yrigoyen.

Empecé, como se debía, por la monumental biografía de Manuel Gálvez, para terminar consumiendo cuanta obra se escribió sobre el gran repúblico, tanto a favor como en contra.

Esto, sumado al romanticismo descubierto en la vida de Leandro N. Alem, me llevó, por lógica consecuencia, a decidirme –en plena veda política por la dictadura militar– a incorporarme a las filas de la Unión Cívica Radical, con Arturo Illia como el principal referente.

El primero de una serie de encuentros lo tuve a principios de diciembre de 1981 en el Hotel Bristol, donde Illia tenía una habitación sin cargo cada vez que hacía pie en Buenos Aires. Antes de penetrar en el específico tema político, me preguntó en qué andaba y le respondí que cursaba el primer año de abogacía.

Recuerdo su interés acerca del cronograma y las fechas de exámenes del año, que terminaban con el final de Economía Política el 21 de diciembre.

Ese mes fue de febril actividad para mi novel desarrollo político. Para el mismo 21 de diciembre, habíamos organizado en San Isidro una cena en reconocimiento a la trayectoria de Illia, a la que concurrieron más de 400 personas, siempre bajo la férrea custodia de los militares porque regía el estado de sitio.

Rendí mi examen en la facultad pero, a pesar de mi corrida, llegué al acto cuando éste ya se había iniciado. La noche no podía estar más estrellada ni el discurso de Arturo Illia más brillante. Habló sobre la democracia, la conciencia política y la necesidad de encarrilar al país por los senderos de la ley y de la Constitución. Cuando terminó su disertación, me abrí paso entre la gente que pugnaba por saludarlo. Me encontré frente a él, me miró fijo y me regaló una mueca de placer.

–Y m'hijo, ¿cómo le fue en ese examen de Economía Política? –me dijo sin esperar más.

Tres días más tarde, mantuve una segunda reunión con Illia donde abordamos la unidad histórica en materia de política exterior entre su presidencia y las dos de Hipólito Yrigoyen. A minutos de finalizar, llegaron un periodista y un fotógrafo del diario La Razón. Durante la entrevista, el reportero gráfico no cesaba de tomarle fotos desde distintos ángulos, mientras yo, por supuesto, me mantenía al margen. En un momento, Illia pidió que me acercara para que nos retrataran juntos. “Si no es inconveniente, me gustaría que en el reportaje apareciera esta foto, así le mostramos al país la continuidad y vigencia del radicalismo. Aquí estamos, un militante que ya lleva casi 65 años de vida política, junto a un joven, gran conocedor de Yrigoyen, que está dando sus primeros pasos radicales. Anote por favor, se llama Agustín María Barletti” –resaltó el gran demócrata.

Al día siguiente, la nota salió publicada de manera destacada, pero sin esa foto, por eso me acerqué hasta la redacción del diario, ubiqué al fotógrafo en cuestión, y le pedí una copia de la imagen. Aún me felicito por esa iniciativa, porque es la única fotografía que poseo con Arturo Illia. Hoy la veo y comprendo por qué aquél periodista no le concedió el pedido a su entrevistado. En mi rebeldía de joven universitario, lucía un frondoso y despeinado cabello, con una barba por de más larga y desprolija. Más que un joven radical, parecía un guerrillero recién llegado de la Sierra Maestra.

Traté de aprovechar y de disfrutar la presencia de Arturo Illia todo lo que pude. Incluso teníamos planeado hacer un viaje juntos a Venezuela y a Ecuador, que se frustró por el estallido del conflicto bélico de Malvinas.

–No me puedo ir del país mientras estemos en guerra –sentenció para mi enorme desdicha.

Yo siempre le decía a Illia que deseaba con toda mi alma escribir un libro sobre Yrigoyen, pero con la condición de que fuese él quien redactara el prólogo.

Lo que no sabía era que su muerte repentina me haría cambiar los planes.

Arturo Illia falleció el 18 de enero de 1983 y, como todavía no estaba restaurado el Monumento a los Caídos en la Revolución de 1890, su féretro fue depositado durante ocho meses en la bóveda que poseía mi familia en el cementerio de la Recoleta.

Todos los domingos iba con mi padre a llevarle flores y, con cada rosa, imaginaba cada uno de los capítulos de su biografía.

Durante casi quince años recopilé cerca de ocho mil fotocopias con documentación sobre su obra de gobierno, junto a horas y horas de grabaciones, tanto de su propia voz como de sus allegados, pero había algo que me frenaba a la hora de ponerme a escribir.

La incógnita se develó hace muy poco tiempo, al comprender que estaba acopiando material para colocar a Illia en el bronce, y escribir una biografía ortodoxa que terminaría bostezando en los estantes de las bibliotecas.

Intenté entonces dar una pátina literaria a las descripciones, las escenas y los diálogos, aunque debo avisar que la gran mayoría de los personajes y acontecimientos narrados son reales y están documentados por distintas fuentes.

La vida de Illia fue una aventura de pasión y de amor por el país, y así habría de reflejarla. Por eso decidí desprenderme de ataduras y rigideces; cambié el foco de análisis, y me consagré, en cuerpo y alma, a trasladar esta novela de vida al papel y la tinta de una vida novelada.

Buenos Aires, enero de 1998