Читать книгу Archäologen - Andrea Rottloff - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Einführung

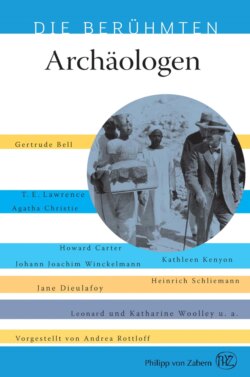

ОглавлениеEin Buch über Archäologinnen und Archäologen? Gibt es das nicht längst? Bücher über die Geschichte der Archäologie gibt es sicher, aber wenige über die handelnden Personen selbst. Hier soll jedoch keine reine Aufzählung von Lebensdaten oder wissenschaftlichen Leistungen geboten werden, denn das ist andernorts nachzulesen. Die Forscherbiografien sind im Folgenden immer mit einem Blick aufs Persönliche, Anekdotenhafte, Schlaglichtartige geschrieben – Lebenssplitter eben, eingebunden in ihre Zeit und ihr Umfeld. Dabei ist die Auswahl der behandelten Personen mehr oder weniger subjektiv und hängt natürlich von der Quellenlage ab. Viele sicher ebenso spannende Individuen mussten wieder ausgeschlossen werden, da es über sie einfach nicht genug verlässliches Material gibt. Ansonsten sollte etwas von dem enthalten sein, was das gängige Bild der Archäologie in der Öffentlichkeit ausmacht. Daneben wird aber auch Unbekanntes oder Vergessenes zu berichten sein, was in seiner Lebensnähe aufzeigt, dass selbst die Archäologen des 19. Jhs. nicht so weit von uns heutigen, „modernen“ Menschen entfernt waren.

Chronologisch umfassen die Biografien dieses Bandes die Neuzeit. Abgesehen von einem frühen Humanisten des 16. Jhs. beginnt die Reihe mit dem „Gründervater der Archäologie“ Winckelmann und behandelt viele seiner unmittelbaren Nachfolger und Nachfolgerinnen des 19. und frühen 20. Jhs. Dabei sind die frühen Archäologen zugleich Reisende, denn das Reisen gehörte ab der Renaissance zur Bildung, während man in den Epochen zuvor, namentlich im Mittelalter, kaum aus anderen als politischen, religiösen oder wirtschaftlichen Gründen reiste. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir nur wenigen Mitgliedern der Unterschicht begegnen werden – die meisten stammten aus adeligen, groß- oder gutbürgerlichen Verhältnissen und konnten sich Reisen und kulturelles Interesse leisten. Oftmals wurden diese angehenden Altertumskundler als Kinder oder Jugendliche von Vätern, Onkeln oder sonstigen Verwandten, die selbst Sammler waren, angeregt und setzten die Familientradition später als Erwachsene fort.

Aus Gründen der Fairness und der Objektivität wurden nur bereits verstorbene Wissenschaftler aufgenommen. Geordnet sind sie chronologisch nach Geburtsjahr, was den Vorteil hat, dass alle Wissenschaftler einer Generation parallel besprochen werden. Irgendwann entstand beim Schreiben der Eindruck, eine große, gut vernetzte Familie vor Augen zu haben, denn fast immer gibt es Querverbindungen durch zufällige Besuche oder aber durch enge Zusammenarbeit, ganz zu schweigen von den unzähligen Briefen und Tagebuchnotizen. Hier war der Punkt, wo das Thema endgültig seine Sprödigkeit verlor und zum spannenden Abenteuer wurde. Die Zeit des Nationalsozialismus wird bewusst nur am Rande gestreift, denn sie wäre in diesem Rahmen nicht erschöpfend zu behandeln und fordert noch langjährige Forschungen ein. Sowohl „ Täter“ als auch „Opfer“ kommen vor, gibt es doch so viele Lebensentwürfe, wie es Biografien gibt. Was den räumlichen Rahmen dieser Porträts betrifft, so wurden bewusst Europa und der Mittelmeerraum, die „Alte Welt“, als Schauplatz gewählt. Ausgeklammert wurden jene Forscher, die sich amerikanischen, ostasiatischen oder ozeanischen Kulturen verschrieben haben, denn das ist eine völlig andere Welt, selbst wenn die Lebenswege vergleichbar sein mögen.

Karneval im DAI Athen um 1910. Von links nach rechts: Georg Lippold, versteckt hinter einem Stein, Eduard Schmidt als Kouros mit gigantischem Efeu-Feigenblatt, Camillo Praschniker als Gorgo im Knielaufschema, Otto Walter als Museumswächter.

Was aber ist nun ein „richtiger Archäologe“, eine „wahre Archäologin“? Sicherlich nicht nur jemand, der einen Universitätsabschluss oder gar eine feste Stelle hatte. Gemeint sind hier all diejenigen, die ihr Leben ernsthaft und ohne materielle, „schatzgräberische“ Hintergedanken dem Erforschen alter Kulturen und dem Ausgraben und Sammeln von deren Hinterlassenschaften gewidmet haben. Im 18. und 19. Jh. wurde die Grauzone zur reinen Schatzgräberei oft noch wie selbstverständlich überschritten. Deswegen sind die handelnden Personen nicht unbedingt schlechtere Archäologen, nur eben andere. Ein Belzoni, Schliemann oder Petrie konnte von den gleichen Idealen geleitet sein wie ein Furtwängler oder Buschor, oder aber, wie im Falle von Petrie geschehen, erst genau die Kriterien entwickeln, die für die nachfolgenden Forschergenerationen maßgeblich werden sollten. Und auch bei Männern wie Howard Carter, der fachlich ein hervorragender Ausgräber war, gerät die wissenschaftliche Leistung allzu leicht hinter der Sensation eines geglückten Schatzfundes wie dem Grab des Tut-anch-Amun und dem mysteriösen „Fluch der Pharaonen“ in Vergessenheit.

Sollte bei ihren Unternehmungen tatsächlich noch ein wenig Abenteuer dabei sein, so kann das durchaus nicht schaden, hilft es doch vor allem dabei, die Ergebnisse dieser scheinbar so „staubtrockenen“ Disziplin einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und dieses für die Archäologie zu begeistern. Gerade im Blick des Indiana-Jones-geübten Laien sind Archäologie und Abenteuer untrennbar verbunden. Oft spielen sogar die Archäologen selbst mit diesem Motiv, war doch in früherer Zeit das Abenteuer, in fremde Länder zu reisen und dort allen Widrigkeiten zum Trotz zu forschen, sehr real. Es ist zudem das Abenteuer des Entdeckens: Auf einer Ausgrabung etwas aus der Erde zu holen, das dort Jahrtausende unsichtbar war; aber auch in Museen und Magazinen etwas aus den Kisten des Vergessens zu holen und neu zu würdigen – im Idealfall fühlen sich Archäologen wie Kinder beim Auspacken der Weihnachtsgeschenke. Doch hinter all dem steht die eine Frage an die Menschen der Vergangenheit: „ Wie habt ihr gelebt?“ (Agatha Christie). Das herauszufinden ist das Ziel jedweder Archäologie.

„Ich würde ihr das beste Prädikat geben, wenn nicht diese ausgezeichneten Leistungen, die eben doch nur männlichen Naturen gelingen, vorbehalten bleiben müsste(n).“

Aus dem Gutachten von Ludwig Curtius über die Dissertation von Hermine Speier, 1925

Frauen in der Archäologie?

Einen ganz anderen Problemkreis schneidet der zweite Kernpunkt der folgenden Porträts an: Die Rolle der Frau in der Archäologie. Ich gebe es offen zu, mein erstes Ziel bei der Zusammenstellung dieses Bandes war es, das so ungleich gewichtete Geschlechterverhältnis des 1988 erschienenen Bandes „Archäologenbildnisse“ zu verschieben, in dem unter 174 porträtierten Wissenschaftlern nur zwei Frauen zu finden sind. Nun gut, könnte man meinen, es gab eben nicht mehr Frauen in diesem Männerberuf. Genau das aber ist nicht der Fall. Wie in allen anderen Disziplinen hatten es Frauen im 19. und frühen (?) 20. Jh. schwer, sich im Fach zu behaupten, doch deswegen haben sie ihren Lebenstraum nicht aufgegeben. Geradezu symptomatisch sind dabei die an den Anfang dieses Unterkapitels gesetzten Zeilen aus dem Dissertationsgutachten für Hermine Speier, in dem selbst ein solch gewiefter Autor wie Ludwig Curtius einen klassischen, chauvinistischen Zirkelschluss präsentiert: Einerseits behält man die besten Noten den Männern vor, weswegen andererseits auch nur sie eine solche erreichen können? Wer ist hier die Henne (eigentlich: der Hahn), wer das Ei?

Dabei geht es mir nicht einmal um dezidiert feministische Fragestellungen, sondern einzig und allein darum, den Frauen den ihnen gebührenden Platz in der Forschungsgeschichte zurückzugeben. Man kann die Vergangenheit nicht verändern, aber man kann sie ehrlicherweise so darstellen, wie sie gewesen ist: Es gab eindeutig mehr als zwei Archäologinnen in der Geschichte der Wissenschaft. Da es Frauen bis ins 19. Jh. noch verwehrt war, an Universitäten zu studieren, bis ins frühe 20. Jh. zu habilitieren, eigneten sich viele der Genannten ihre Bildung zwangsläufig entweder durch Hauslehrer oder aber autodidaktisch an. In Deutschland gab es vor dem 1. Weltkrieg ganze fünf Promotionen von Frauen in Klassischer Archäologie. Zumindest bis einschließlich der Zeit des 2. Weltkrieges blieben Frauen die skeptisch beäugte Ausnahme, denen man, wenn schon nicht mehr die geistigen Fähigkeiten zu wissenschaftlichem Denken, so doch die körperliche Befähigung zur „Männerarbeit“ des Ausgrabens absprach.

Trotzdem hat es immer Archäologinnen gegeben. Wer aber waren diese Frauen? Und in welchem Verhältnis standen sie zu den archäologisch tätigen Männern ihrer Generation? Nur wenige der Frauen waren verheiratet, und wenn, dann blieben sie meist kinderlos. Eine volle Berufsausübung stand und steht dem Gründen einer Familie entgegen, wie schon Kathleen Kenyon 1970 anmerkte. Häufig waren sie die mehr oder weniger freiwillig tätigen Ehefrauen männlicher Forscher, oft sogar die eigentlich treibende Kraft hinter dem Gespann (Jane Dieulafoy)– oder die engagierte, aber doch von außen auf den Wissenschaftszirkus blickende genaue Beobachterin (Agatha Christie). In der von Männern geschriebenen Forschungsgeschichte wird dann gerne nur der männliche Part genannt – wer kennt schon Hilda Urlin, die zeitlebens freiwillig im Schatten ihres berühmten Mannes Flinders Petrie blieb? Und keineswegs alle waren, wie Margaret Murray oder Hanna Rydh, Feministinnen. Es gibt sogar heute noch Archäologinnen, die der Frauenfrage irritiert bis ablehnend gegenüberstehen. Was für eine Frauenfrage? Wir waren nur am Fach interessiert, nicht daran, uns in den Vordergrund zu drängen, bekommt man dann als Antwort.

Die Archäologie ist und bleibt eine von Männern dominierte Wissenschaft, und eine Frau, die in diesem Rahmen von sich reden machen will, muss entweder bereit sein, die männlichen (Macht-)Strukturen zu verinnerlichen und damit zwangsläufig einen Teil ihres Frauseins zur Disposition zu stellen, oder aber sie wendet sich scheinbar (Schmuck, Textilien) oder dezidiert „weiblichen“ Themen wie Matriarchat und Fruchtbarkeit zu, was mit Sicherheit – abgesehen von männlicher Häme und Spott – auch heute noch nicht ohne die Frage nach ihrer wissenschaftlichen Qualifikation abgehen wird (vgl. die Arbeiten von M. Gimbutas und M. K. König). Frauen spiel(t)en oft nur Nebenrollen, waren „dienstbare Geister“ und Hilfsarbeiter, aber keine ernst zu nehmenden Kolleginnen – viele von uns werden sich in der einen oder anderen der hier vorgestellten Frauenbiografien zumindest ansatzweise wiedererkennen: „Es ist wie beim Geschirrspülen – es fällt erst auf, wenn es keiner mehr macht“ (Liv Dommasnes).

Ein ursprünglich angedachtes reines Archäologinnen-Buch hätte allerdings den wahren Eindruck verfälscht, denn es gab nie eine ausschließlich weibliche Archäologie, weshalb man immer die Männer mit betrachten muss – schließlich sind beide ein Teil der Wissenschaftsgeschichte. So, wie es nicht die weibliche Karriere gibt, existiert nicht die standardisiert männliche. Daher wurde versucht, verschiedene Lebensentwürfe von Individuen nebeneinanderzustellen, die zusammen wie bei einem Mosaik ein buntes Gesamtbild ergeben.