Читать книгу Das geheimnisvolle Kleekreuz - Andreas Max Allemann-Fitzi - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеZuerst zum Text:

„Ein Auge welches sieht

das andre welches fühlt“

Trotz des erwähnten Rätsel-Geheimnischarakters ist es scheinbar leicht zu lesen, aber noch nicht verständlich, worum es geht. Ein Finger zeigt nach unten rechts aber worauf?

In dieser Leseart bezieht sich das Wort „welches“ auf das Auge.

In einer anderen:

“Ein Auge welch es sieht

das andre welch es fühlt.“

Diesmal ist die Wortkombinationen „welch es“ nicht mehr nur auf das Auge, sondern das Auge auf ein sächliches Subjekt oder Objekt gerichtet.

Die Frage bleibt: Welches Subjekt/Objekt sieht oder fühlt das Auge?

Die mutmasslich einfache Rätselfrage, „welches“ oder „welch es“ ist das sehende und „welches“, oder „welch es“ ist das fühlende Auge, zu lösen, ist komplizierter als sie zunächst erscheint.

Über dem Text ist am unteren Bildrand ein markanter, bei Klee überaus vielfach verwendeter Strich gezogen.

Die Striche sind doppeldeutig. Einesteils, wie wir in „Schöpferische Konfession“ sahen, markiert er die Bewegung, ausgehend und endend mit einem Punkt. Nach Klees Auffassung ist der Punkt der Ursprung; quasi der archimedische Punkt aller graphischen Darstellungen, der Schöpfung. Andernteils ist er Hinweis auf die Verwandtschaft des Bildes mit einem Tafelbild.

Ein Tafelbild ist ein Gemälde auf flachem festen Material wie Holz. Das Malbrett gilt als Tafelbild im eigentlichen Sinne, Bild auf Holz.

P. Klee arbeitete 1902 nachweislich an einem Tafelbild. Im Abschnitt 459 schreibt er:

„Dann und wann begeb ich mich wieder ans kleine Tafelbild“ […]

Bei Klees Werken begegnen wir sehr vielen Tafelbildern, die hinweisend gekennzeichnet sind durch Unterstriche.

Wir kehren zurück zur regen Diskussion über die Emblematik, wo man im Extremen die Meinung vertrat, um die Rätselhaftigkeit, das Geheimnis zu bewahren, sollen keine vollständigen Körper sondern nur Teile oder Fragmente gezeigt werden. Dies ist die eine Seite dieser Bildbetrachtung. Die andere heisst Reduktion, im Sinne einer Klee-typischen Vorliebe, zur Abstraktion.

Er schreibt im Abschnitt 425, am 22.6.1902:

425 „Was mir ehemals fremd, dies verstandesmässige Behandeln in meinem Beruf, beginne ich in der Not nun doch besser, wenigstens versuchsweise. Ich werde scheinbar ganz klein und nüchtern, ganz undichterisch und ganz schwunglos. Denke mir ein ganz kleines Formmotiv aus und versuche die knappe Darstellung; natürlich nicht in Stationen, sondern in Praxis, das heisst mit einem Bleistift bewaffnet. Es wird wenigstens eine veritable Handlung und aus wiederholten kleinen Taten wird einmal mehr als aus dichterischem Schwung, ohne Form, ohne Gestaltung. Ich bin immer zu mit dem nackten Körper beschäftigt, der sich hierzu eben eignet. Ich projiziere auf die Fläche, das heisst, das Wesentliche muss immer sichtbar werden, auch wenn es in der Natur, die auf diesen Reliefstil nicht eingestellt ist, unmöglich wäre. Dabei spielt auch die Verkürzungslosigkeit eine wesentliche Rolle. Es ist klein, eng beieinander, aber es ist nun wenigstens eine reelle Tätigkeit. Ich lerne ganz von vorn, ich beginne zu formen, als ob ich nichts wüsste von oiler Malerei. Denn ich habe ein ganz kleines unbestrittenes Eigentum entdeckt: eine besondere Art der dreidimensionalen Darstellung auf der Fläche. Und abends kann ich mich hinlegen mit dem Bewusstsein einer getanen Arbeit. Das ist auch etwas. Ein fliegender Mensch! Hereindenke die dritte Dimension in die Fläche. Armstellungen, Beindoubletten. Verkürzungslosigkeit.“

Was er mit der […] „dreidimensionalen Darstellung auf der Fläche“ […] aussagen will, werden wir später feststellen und setzen die Betrachtung des (Titel)bildes fort.

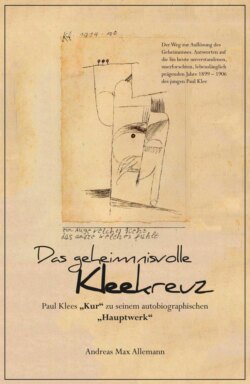

Am oberen linken Bildrand sehen wir die Identifikation des Schöpfers, reduziert auf den grossgeschriebenen K und den Kleinbuchstabe l, er datierte es mit „1914“ und mit der Zahl .100. zwischen zwei Punkten4.

Diese Zahl ist ein versteckter Hinweis.

Klee formulierte 1920 in der „Tribune der Kunst und Zeit“ in seinem Beitrag unter I

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Das Wesen der Graphik verführt leicht und mit Recht zur Abstraktion. Schemen- und Märchenhaftigkeit des imaginären Charakters ist gegeben und äussert sich zugleich mit grosser Präzision. Je reiner die graphische Arbeit, das heisst, je mehr Gewicht auf der graphischen Darstellung zu Grunde liegenden Formelemente gelegt ist, desto mangelhafter die Rüstung zur realistischen Darstellung sichtbarer Dinge.

Formelemente der Graphik sind: Punkte, lineare, flächige und räumliche Energien.“ […]

Schauen wir uns jetzt die abgebildeten Formen oder Formfragmente an: Dabei erinnere ich mich an Klees Frage.

„Entsteht vielleicht ein Bildwerk auf einmal? Nein es wird Stück für Stück aufgebaut, nicht anders als ein Haus. Und der Beschauer, wird er auf einmal fertig mit dem Werk? (Leider oft ja) Sagt nicht Feuerbach, zum Verstehen eines Bildes gehöre ein Stuhl? Wozu ein Stuhl? Damit die ermüdenden Beine den Geist nicht stören. Beine werden müde vom langen Stehen. Also Spielraum: Zeit.“

P. Klee in „Schöpferische Konfession“ 1920

oder:

München November 1913

921 „Gegensätze im kleinen kompositionell verbinden, aber auch Gegensätze im grossen, zum Beispiel: Ordnung dem Chaos gegenüberstellen; so dass beide an sich zusammenhängende Gruppen neben- oder übereinander gestellt in Beziehung zueinander treten; in die Beziehung des Gegensatzes, wodurch die Charaktere hüben und drüben gegenseitig gesteigert werden. Ob ich so etwas jetzt schon kann, ist nach der positiven Seite fraglich, negativ leider mehr als fraglich. Aber der innere Bedarf wäre da. Dann wird das Können sich schon bereiten.“

Ein knappes halbes Jahr später, unmittelbar nach der „Studienreise nach Tunesien“ ist es ihm gelungen.

Beginnen wir mit dem Sehen von oben nach unten, sitzend können wir uns ja die nötige Zeit gönnen.

Auf einer horizontalen Linie, Platte oder Deckel stehen drei vertikale kleine Linien mit je einem markanten Punkt, eine Dreiheit anzeigend. Darunter und wie es scheint, von dieser Platte verschlossen, ein Gefäss, Kessel, Korb, oder Kanne mit Ausguss rechts. Darin ein Gebilde, das eine herzförmige Darstellung ausmacht. Das grösste Rätsel stellt die Zweiheit des Kopfes dar. Die beiden Gesichtshälften zeigen deutlich zwei verschiedenartige Köpfe, mit dem senkrechten schrägen Strich und -die linke Hälfte ist gar eingerahmt-, der unterschiedlichen Physiognomie, wo man einen Altersunterschied zwischen den beiden Gesichtshälften erahnt. Beide Hälften verfügen über je ein Auge, wobei das linke offen und das rechte durch das Augenlid mit den markanten Wimpern als geschlossen anmutet. Es kann sein, durch den Fingerzeig, dieses Auge sieht hinunter und Lid und Wimper lassen das Auge aus unserer Perspektive als nicht sehend ausmachen.

Die Haarpartie der linken Gesichtshälfte besteht aus 3 einzelnen, zur Höhe stehenden Haaren und aus zwei deutlich kreuzförmig angeordneten Haarbüscheln. Auf der rechten Hälfte sehen wir gegenteilig, wohlgeordnete Haare. Die Augen beider Gesichtshälften sehen oder fühlen ein Gebilde, das an der Trennlinie beginnend, von oben nach unten anmutet, wie aus einer Einheit eine Zweiheit wird; wie aus einem Bauchteil zwei Beine herunterhängen. Gemessen an der Grösse der beiden Gesichtshälften muss es sich bei den Beinen um Beinchen handeln. Die unterschiedlichen Gesichtshälften und das hinabhängende Beinchenpaar bestätigen die auf dem obersten Strich angezeigte Dreiheit, jetzt im Zentrum des Werkes. Das rechte Auge sieht oder fühlt, durch den dominanten Fingerzeig unterstützt, auf etwas Fliessendes. Das Fliessende (Wasser) strömt aus dem Ausguss des Gefässes, erscheint auf der linken Seite, unter den beiden Gesichtshälften wieder, ergiesst sich kaskadenartig gegen den Bildrand rechts und versickert. Erstaunlich, nicht unabsichtlich ist der unterste Teil des Trennstriches der beiden Gesichtshälften, der fächerartig endet. Das ganze Blatt ist leicht koloriert, ocker, mit schwarzem Stift und leichten hellen Rottönen.

Bis jetzt haben wir, der Methode von Edwin Panofski vertrauend; die Tatsachen und die formalen, motivischen, künstlerischen Bildinhalte aufgezählt. Um weitere Erkenntnisqualitäten zu erlangen, werden wir die literarischen Quellen studieren müssen. Machen wir uns auf den Weg:

Wir finden im 937 „Ein Auge welches sieht, das andre welches fühlt“, den Eintrag unmittelbar nach seiner Rückkehr von der Tunesienreise im April 1914. Ob Paul Klee in der handschriftlichen Tagebuch-Fassung welches oder welch es notierte kann ich nicht exakt bestimmen, Felix Klee schrieb welches.

Auf der Bild- Beschriftung ist „welch es“ klar lesbar.

Da daraus nichts Neues zu erfahren ist, studieren wir die unmittelbar davor- und dahinterliegenden Eintragungen um aus den Schilderungen die situative Gemütsverfassung und eventuelle Hinweise zu erkennen. Mit grosser Verwunderung stellen wir fest, die folgenden Einträge haben mit der Tunesienreise nichts zu tun.

Die lückenlos dem Tagebuch entnommenen Eintragungen behandeln und setzen Erlebnisse fort, die lange zurückliegen, ihn wiederkehrend beschäftigen.

Wir erkennen erneut, das Tagebuch hat vielmehr bekenntnishaften Charakter, nämlich das Aufschreiben dessen, was sein Inneres bewegt.

Normalerweise, wie wir Tagebücher allgemein verstehen, müssten an dieser Stelle, nach so langer Abwesenheit von der Familie, vor allem freudige Wiedersehensszenen und Erzählungen über die neu gewonnenen Eindrücke aus Tunesien geschildert sein. Nicht in Klees Bekenntnissen.

Wenn wir das so anzunehmen bereit sind, verhindern wir beim Lesen aufkommende subjektive Gefühle, Paul Klee einer zu starken Ich-Bezogenheit anzuklagen.

926 [...] „Und Samstags den 25.4., Weiterreise nach München zurück.“

928 „Jedesmal, wenn im Schaffen ein Typ dem Stadium der Genesis entwächst und ich quasi am Ziel anlange, verliert sich die Intensität sehr rasch und ich muss neue Wege suchen. Produktiv ist eben der Weg, das Wesentliche, steht das Werden über dem Sein.

Die Graphik als Ausdrucksbewegung der Hand mit registrierendem Stift, wie ich sie wesentlich betreibe, ist vom Umgang mit Ton und Farbe so grundverschieden, dass man diese Kunst motivisch ganz gut im Dunkeln ausüben könnte, in finsterer Nacht. Während Ton (Bewegung von Hell nach Dunkel) etwas Licht und Farbe viel Licht voraussetzt.“

Genesis im Sinne von Entstehung, Schöpfung, Geburt. Paul Klee bezieht sich auf ein existierendes, fertig gestelltes Bild und sucht nun nach „neuen Wegen“ zum erneuten „Werden.“ Dass es sich beim (Titel)bild um eine Umgestaltung und Umformung dieses schon abgeschlossenen Werkes handelt, wird nach und nach verständlich.

929 „Wäre ich ein Gott, zu dem man betet, ich käme in die grösste Verlegenheit, von einem Tonfall des Bittenden irgendwie gerührt zu werden. Sobald das Bessere nur leise anklänge, würde ich gleich ja sagen, stärkend das Bessere mit einem Tropfen von meinem Tau. Somit würde von mir ein Teilchen gewährt, und immer wieder nur ein Teilchen, denn ich wüsste ja sehr wohl, dass das Gute in erster Linie bestehen muss, aber doch ohne das Böse nicht leben kann. Ich würde also in jedem einzelnen die Gewichtsverhältnisse der beiden Teile ordnen, bis zu einem gewissen Grad der Erträglichkeit. Revolutionen würde ich nicht dulden, wohl aber zu ihrer Zeit selbst machen. Dann sehe ich, dass ich noch kein Gott bin. Ich wäre auch leicht, und mir dessen bewusst, zu überlisten. Ich wäre rasch im Verleihen eines Ja, einem kurzen Tone im Gebet gesinnt, welcher rührte 311 sehr.

Gleich darauf wäre ich imstande, sehr inkonsequent zu handeln

und mich zu verwandeln

in das Ungeheuer Schauer,

welcher liegt auf solcher Lauer,

dass es dann gibt Trauer

in Familien, wo sein Gift

gerade trifft.

Viel historisches Theater wollte ich auch machen, die Zeiten würden losgebunden von ihrem Alter, das wäre ein Durcheinander zum Lachen. Aber mancher wäre entzückt (hätte ich zum Beispiel je einen irrenden Ritter draussen im Busch gefunden, ich wär beglückt!) Ein bisschen narren würd ich die Leutchen auch zuweilen und gäbe ihnen in der Labung Ätzung, in der Nahrung Zersetzung und Schmerz in der Paarung. Ich stiftete einen Orden, im Banner die lustig hüpfende Träne.“

Italien

311 […] „2. Dezember. Heut haben sie mir meine Katze weggenommen, und ich musste zusehen, wie sie in einem Sack verschwand. Ich begriff endlich, was mir Worte nicht klarzumachen vermocht hatten. Es war eine Leihkatze zu längerem Mäusefang. Und ich hatte schon mein Herz vergeben. …“

Seine Vorstellungen vom Göttlichen beschreibt Paul Klee im 929 und versucht in kritisch ironischer Weise sich selbst so authentisch wie möglich in diese Rolle zu versetzen. Unter dem Göttlichen ist frei nach Goethe und des Humanismus, die absolute Vollkommenheit zu verstehen. Klee erwähnt, an dieser Vollkommenheit arbeiten zu müssen. Er steigert sich vom väterlichen Vermittler und Vergeber zum „Ungeheuer Schauer.“ Dieser Abschnitt zeigt erneut, wie eine absolute Ordnung in einem Chaos enden kann.

Paul Klee bekennt trotz Humor und Ironie, wie das Gute und das Böse in jedem Menschen innewohnt. Obsiegen im Kampf des Bösen mit dem Guten muss immer letzteres. Das Überwinden, das Bereuen des Bösen und die Lehren daraus, mit dem Ziel eines gesteigerten moralisch, ethischen Verhaltens ist für ihn der richtige Weg. Klee als Gott würde auch grollen und bestrafen, natürlich immer leicht schmunzelnd. Zum Schmunzeln ist jedenfalls: […] „Schmerz in der Paarung“ […]. Was besagt er wohl damit?

Wie wir bereits wissen, schreibt oder malt Klee nie nur um des Schreibens oder Malens Willen. Alles ist wohlüberlegt. Deshalb haben diese Eintragungen autobiographische Züge und erinnern uns wieder an die Emblematik mit ihren didaktischen Inhalten.

930 „Was klammerst dich so an die Nacht?

Es dämmert!

Erst wenn es furchtbar hämmert, erst wenn es reisst,

Du weisst:

Du hast ein Herz.

Dann stirbt dem Drang sein Verlangen nach

er war zwar nicht Phrase,

doch platzte die Blase.

(Der Antwortende stirbt)“

931 „Ich bin gewappnet, ich bin nicht hier, ich bin in der Tiefe, bin fern…312 Ich glühe bei den Toten.“

Italien

312 „3.12.1901 Der erste Kauf hat nicht gelohnt und starb in der zweiten Stunde meines Besitzes. Hinterlistig wählte er meine Abwesenheit dazu. Vorher hatte er noch Hunger vorgetäuscht und einen Distelfink verzehrt.“ [...]

Im 930 und im 931 sowie 12 Jahre zurückblickend schreibt er im 312 in Versform über den Tod [...] „(Der Antwortende stirbt)“ [...] und, [...] „Ich glühe bei den Toten.“ Er erwähnt den Tod seiner Katze in Rom, welche kurz davor einen „Distelfink“ tötete und verzehrte. Diese Tötung des Vogels beurteilt er als arglistige und verurteilungswürdige Tat.

Man fragt sich, um welchen und wessen Tod es sich handelt, an den er nach mehr als einem Jahrzehnt immer noch zurückdenkt. Beim Kater und dem Distelfink geht es um Analogien, welche die Realität im Geheimen behalten.

932 „Die Schöpfung lebt als Genesis unter der sichtbaren Oberfläche des Werkes. Nach rückwärts sehen das alle Geistigen, nach vorwärts (in die Zukunft) nur die Schöpferischen.“

Ich verweise auf die Singularität, das heisst es existiert nur ein Werk wo sich sein Schöpfer „unter der sichtbaren Oberfläche des Werkes“ befindet.

Der Schöpfer der Inhalte mit ihren Aussagen ist unter der Oberfläche des Werkes den fremden Blicken verborgen. Er zeigt sich dem Betrachter des Werkes nicht. […] „Nach rückwärts sehen das alle Geistigen, nach vorwärts (in die Zukunft) nur die Schöpferischen.“

Paul Klee schliesst die Betrachter aus, er intendiert niemand anderer als sich selbst, weil er allein Schöpfer und geistiger Ideengeber ist. Nur er ist in der Lage, in Zukunft aus dem bestehenden, längst abgeschlossenen Werk zu folgern und daraus ableitend umzuformen und neu zu gliedern, wie beispielsweise das (Titel)bild.

Wir sind geneigt, uns über seine Idee der dritten Dimension in der Darstellung, Gedanken zu machen. „(Reliefstil“). In diesem Zusammenhang ist 675 1905, Bern, zu erwähnen. Er beschreibt eine Szene, wie Haller ein Landschaftsbild malte und Buben ihn ärgerten. Haller bespritzte diese mit der Farbe auf seinem Pinsel. Wie üblich kommt das Wesentliche im Anschluss mit einem überraschenden Gedankensprung;

675 […] “Wenn ich ein ganz wahres Selbstporträt malen sollte, so sähe man eine merkwürdige Schale. Und drinnen, müsste man jedem klarmachen, sitze ich, wie der Kern in einer Nuss. Allegorie der Überkrustung könnte man dieses Werk auch nennen.“

Die Allegorie ist eine indirekte Aussage, eine Aussage anders formuliert. Nach C.G. Jung ist eine Allegorie eine Paraphrasierung eines bewussten Inhalts, einer objektiven Erfahrung. Eine Allegorie ist demnach ausschliesslich eine Wiederholung eines tatsächlichen Geschehens. Die „Überkrustung“ ist somit das gleiche wie: […] „unter der sichtbaren Oberfläche.“

Paul Klee schuf 1933 das Werk „Lumpen gespenst“

Lumpen gespenst ist ein zusammengesetztes Wort -Lumpen und Gespenst-. Das Gespenst ist in der Regel unsichtbar oder nur schemenhaft wahrnehmbar. Lumpen und Lumperei sind verwandte Worte und bezeichnen eine Unordnung, ein Chaos. Als „Lumperei“ bezeichnete er im 66 1899:

München 1899

66 […] „Wenn mich das Leben, das ich so wenig kannte, mehr als alles andere anzog, so hielt ich das doch für eine Art Lumperei in mir. Ich schien mir charakterschwach, wenn ich der Stimme im Innersten mehr Gehör schenkte als den äusseren Geboten.“

Und was aus der „Lumperei“ wurde, im 103, Juni 1900:

103 „Oft bin ich vom Teufel besessen, mein Missgeschick auf jenem so problematischen Sexualgebiet machte mich nicht besser.“ [...]