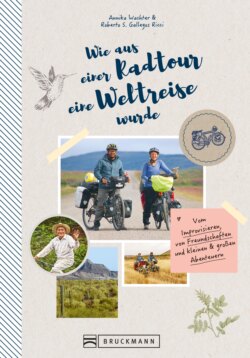

Читать книгу Wie aus einer Radtour eine Weltreise wurde. Vom Improvisieren und kleinen & großen Abenteuern. - Annika Wachter Roberto Gallegos Ricci - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Kávé mit Määääh Tag 47, Kilometer 1700, südlich von Budapest, Ungarn

ОглавлениеPOSITIV Gulaschsuppe, Geigenmusik, Radweg teils entlang der Donau NEGATIV Jede Menge platte Reifen, viel Regen GELERNT Unseren ersten Platten notdürftig zu flicken, hält bis zu zwei Tage

Wir radeln schneller und schneller durch die Dämmerung. Sobald es einmal ganz dunkel ist, wird es wirklich schwer, einen geeigneten Zeltplatz zu finden. Aber es will sich einfach nichts ergeben. Wir fragen eine Dame, die gerade mit ihrer Gartenarbeit fertig ist, nach einem geeigneten Plätzchen. Sie deutet den Weg entlang in Richtung Wald und sagt etwas, was wir nicht verstehen. Wir verabschieden uns und folgen der Matschpiste. Hinter einem umgeknickten Drahtzaun entdecken wir eine ebene grasbewachsene Fläche. Es ist mittlerweile zappenduster, und wir beschließen, nicht mehr länger zu suchen. Selbst wenn es ein Privatgrundstück ist, wir stehen einfach ganz früh auf und verschwinden noch vor Sonnenaufgang. Der Wecker steht also auf 6.30 Uhr, sodass wir 45 Minuten zum Packen haben, bis die Sonne aufgeht. Dennoch, so richtig wohl fühlen wir uns nicht und dass in der Ferne Schüsse fallen, entspannt die Lage auch nicht gerade. Dennoch schlafen wir ganz gut, bis ich morgens um 6 Uhr ein Motorengeräusch höre. Roberto schläft noch. »Nur nicht paranoid werden, Annika, der will sicher nicht hierher. Unser grünes Zelt sieht man in der Dunkelheit ja nicht einmal«, rede ich mir ein. Das Motorengeräusch kommt näher, wird langsamer, dann richten sich die Scheinwerfer direkt auf uns. Mein Herz pumpt wie verrückt. Ich erinnere mich an die Geschichten von Ungarn, die ihr Grundstück mit dem Gewehr vor Menschengruppen mit Zelten verteidigen, aus Angst, diese würden sich auf Dauer dort niederlassen. Der Motor geht aus, aber die Scheinwerfer bleiben an. Die Autotür schlägt zu. Ich blicke neben mich. Roberto atmet ruhig weiter, seine Augen sind geschlossen. Ich stupse ihn an, er dreht sich und scheint langsam aufzuwachen. Was, wenn da draußen die Besitzer des Grundstücks gerade ihre Gewehre auf uns richten? Ich fälle eine schnelle Entscheidung, rufe abwechselnd »Hallo« und »Tourist«, ziehe die Reißverschlüsse auf, steige barfuß und im Schlafanzug in die Kälte und fange an, demonstrativ die Zeltheringe herauszuziehen, um zu zeigen, dass wir gewillt sind abzureisen. Während das Zelt um ihn herum zusammenfällt, wacht Roberto endgültig auf und steckt seinen Kopf aus dem Zelt.

Erst jetzt traue ich mich, unser Gegenüber in Augenschein zu nehmen. Ein Mann um die 40 steht da vor dem offenen Kofferraum, guckt sich das Geschehen interessiert an und füllt aus seiner Thermoskanne eine Tasse Kaffee ab, die er mir hinhält. »Kávé?«, fragt er. Ich lasse die Hand voller Zeltheringe fallen, strecke sprachlos die Hand aus und gucke ungläubig in sein freundliches Gesicht und dann in den vollgestopften Kofferraum dahinter. Alles voller Angelausrüstung. Der Mann, der sich im Laufe des Gesprächs als Janö vorstellt. ist eine Art Sicherheitsbeauftragter für die Angelgewässer dieser Gegend, und ihm werden die Tage oft lang so ganz ohne andere Menschen, also freut er sich umso mehr, auf uns gestoßen zu sein. Mir fallen hundert Steine vom Herzen. Roberto und ich trinken einen Kaffee und helfen Janö, seine Ausrüstung hinunter zum Steg zu tragen. Gestern Abend hatten wir nicht einmal gewusst, dass die Donau keine 30 Meter hinter uns liegt. Wir nutzen Janös Plumpsklo mit der 360 °-Karibiktapete samt Frau in Bikini und setzen uns noch eine Weile zu ihm auf den Steg, wo wir uns mit Händen und Füßen auf Deutsch, Englisch und Ungarisch zu unterhalten versuchen. Wir sind einander sympathisch, auch wenn wir kaum etwas verstehen.

Doch nach dem Schreck am frühen Morgen schwören wir uns, nie wieder irgendwo das Zelt aufzustellen, wo wir uns unwohl und unsicher fühlen.

In unserer letzten Nacht in Ungarn erinnern wir uns an diesen Vorsatz, als wir kurz davor sind, auf einem Stoppelfeld neben einer Tankstelle haltzumachen. Stattdessen fahren wir zwei Kilometer weiter und bitten einen freundlichen Landwirt um Erlaubnis, auf seinem Grundstück zelten zu dürfen. Während ich das Zelt aufbaue, nähert sich ein kleiner Mann. Er ist schlank und trägt einen Dreitagebart. In seiner dicken blauen Winterjacke sind einige Löcher zu sehen. Er lächelt und winkt uns unsicher zu. Wir winken zurück. Er kommt näher und sagt auf Englisch »Hello«. Wir erwidern »Szia« auf Ungarisch. »Annika vagyok«, stelle ich mich auf Ungarisch vor. Roberto und der kleine Mann – Lotzi – machen das Gleiche. Viel mehr können wir beide nicht auf Ungarisch, daher stehen wir nur da und lächeln nervös. Während ich das Zelt aufbaue, unterbreche ich die unangenehme Stille und erkläre auf Deutsch, was wir machen. Er versteht nichts. »Englisch?«, frage ich? »Nem«, antwortet er und schüttelt den Kopf. Als das Zelt aufgebaut ist, öffne ich eine Tür, und er schaut kurz hinein. Er lächelt uns wieder zu. Das Gespräch friert kurz wieder ein, dann zeigt Roberto seine zehn Finger, macht Fäuste, zeigt wieder die zehn Finger, macht wieder Fäuste und zeigt acht Finger. Danach deutet er auf sich selbst und sagt auf Spanisch »Veintiocho«, um sein Alter zu nennen. Lotzi versteht, deutet ebenfalls auf sich und zeigt eine Menge Finger, während er die ungarischen Zahlen murmelt. Bei 54 hört er auf. Ich mache es den beiden nach und ende bei 25. Lotzi überhäuft mich mit einem Redeschwall. Als er fertig ist, bin ich ratlos, denn ich habe kein Wort verstanden. Dann zeigt Lotzi auf sich selbst und macht »Määääh«. Endlich verstehe ich: Lotzi ist Schäfer und arbeitet für den Bauern. Nun versuchen wir zu erklären, wer wir sind und was wir tun.

Ich zeige in die Luft, überlege und sage »Hamburg«, denn das ungarische Wort für Deutschland habe ich vergessen, und das kleine Bremen kennt man hier sicher nicht. Dann bewege ich meine Hände, als hielten sie die Pedale des Fahrrads und zeige auf den Boden vor uns, wobei ich »Itt« sage, das ungarische Wort für »hier«. Lotzi macht auch die Pedalbewegung und nickt anerkennend. Dann zeigt er auf uns beide und fragt etwas. Ich verstehe nicht. Mit Daumen und Zeigefinger deutet er etwas Kleines an und bewegt danach die Hand zum Mund, als würde er den Inhalt trinken. Er fragt, ob wir einen Schnaps trinken wollen! Ach, warum nicht? Ein Schlummertrunk geht doch immer.

Lotzi verschwindet kurz, kommt wieder und gibt uns ein Zeichen, ihm zu folgen. Seine halb vorbereitete Suppe soll Roberto einfach mitnehmen. Drinnen bietet Lotzi uns Stühle an und drückt uns einen klitzekleinen Becher in die Hand. Der »Schnaps« ist heiß und schwarz. Es ist Kaffee! Und er schmeckt köstlich. Lotzi zeigt uns seine Wohnung. Im Schlaf- und Wohnzimmer stehen zwei alte Fernseher, ein kleines, schmales Bett und ein bullernder Holzofen. In der kleinen Küche hat alles seine Ordnung. Die Teller auf den selbst gezimmerten Regalen sind nach Größe sortiert, und alle Bierdosen aus der Sammlung haben die exakt gleichen Abstände zueinander und sind nach vorne ausgerichtet. Roberto ist von so viel Perfektion beeindruckt. Während wir anfangen, unser Süppchen auf seinem Ofen zu kochen, erzählt uns Lotzi von seinem Leben auf dem Hof. Er deutet auf sein linkes Handgelenk, streckt dann fünf Finger hoch, gähnt und streckt sich. Ich verstehe – jeden Morgen muss er um fünf Uhr früh raus.

Lotzi führt uns aus dem Haus raus in den Stall. In zwei Boxen stehen alte und große Pferde. Ich fange an, die beiden zu tätscheln, und Lotzi tut lächelnd das Gleiche. Dann öffnet er die nächste Tür und präsentiert uns stolz ein paar Kühe und Schweine. Er zeigt auf sie und führt dann die Hand wie einen Löffel zum Mund. Füttert oder isst er sie? Lotzi zeigt auf das Schweinefutter, und ich verstehe: Er füttert sie. Lotzi grinst stolz in Richtung »seiner« Tiere. Ich deute wieder auf die linke Hand und zeige fünf Finger. »Uff, jeden Tag um fünf?«, frage ich auf Deutsch. Lotzi kichert und bewegt seine Schultern auf und ab. Dann wackelt er mit den ausgestreckten Fingern seiner Hände hin und her, als wollte er sagen »mehr oder weniger« und zeigt sechs Finger. Erst will er in Ruhe Kaffee, Toilette und Zigarette genießen, erklärt er auf Ungarisch, aber diesmal ähneln die Worte den deutschen und bedürfen keiner Hände- und-Füße-Untermalung. Nach diesem morgendlichen Ritual füttert er die Tiere und geht mit den Schafen. Als er von den Schafen erzählt, macht Lotzi wieder »Määäh«.

Wir gehen wieder rein, unsere Suppe ist nun fertig, und Lotzi gibt einen Schnaps namens Szilva aus und grinst vor sich hin. Er scheint es zu genießen, Gäste zu haben. Sein 25-jähriger Sohn lebt nicht mehr bei ihm, und den ganzen Tag lang ist er von Tieren umgeben. Schäfer zu sein ist ein einsamer Job.

Es ist gemütlich, wir sind satt, und in der warmen Küche bekommen wir rote Wangen und werden müde. Bevor wir zurück zum Zelt und schlafen gehen, spüle ich das Geschirr, und Roberto bittet Lotzi um ein Taschentuch. Dieser gibt ihm eine ganze Rolle Klopapier und eine Packung Taschentücher und sagt »Souvenir«, scheinbar froh, uns helfen zu können.

Als wir am nächsten Morgen aufstehen, bringt uns Lotzi zwei winzige Glasfläschchen mit gezuckertem Kaffee. Wir trinken ihn langsam und unterhalten uns noch ein wenig, doch Lotzi sieht sich die ganze Zeit nervös um. Er sollte eigentlich arbeiten und will nicht, dass sein Chef ihn herumstehen sieht. Wir sagen Danke, »Köszönöm«, und stauben doch glatt noch eine Umarmung ab, bevor wir uns aufmachen in Richtung serbischer Grenze.

Für unseren ersten platten Reifen lesen wir die Anweisung im Flickenset.

Statt wild zu zelten, bitten wir Lotzis Chef um Erlaubnis.