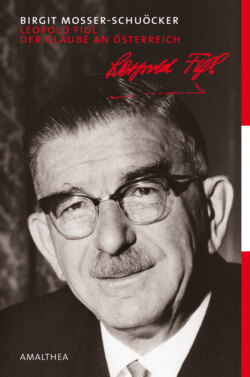

Читать книгу Leopold Figl - Birgit Mosser-Schuöcker - Страница 14

Ein letzter Versuch: 11. März 1938

ОглавлениеMit einer wütenden Handbewegung lässt Leopold Figl den Hörer auf das große, schwarze Telefon krachen. Wieder nichts! Er weiß nicht mehr, wie viele Telefonate er heute schon geführt hat. Mit Rom, mit London, mit Paris. Alle, alle waren ergebnislos. Manche ließen sich verleugnen, andere waren mutig genug, es auszusprechen: Nein, man könne nichts tun. Nicht gegen den allmächtigen „Führer“, nicht für das ohnmächtige Österreich. Den Kollegen, die genauso hektisch telefonieren, geht es nicht besser. Manchmal hört Leopold Figl Gesprächsfetzen, manchmal wiederholt ein fassungsloser Minister das soeben Gehörte: „Keine Ermutigung“, „Zeitgewinn“ oder „nicht erreichbar“. Auch auf Italien, das sich bislang als Freund und Beschützer Österreichs gebärdet hat, ist kein Verlass. Der italienische Außenminister Ciano lässt ausrichten, dass er „nichts dazu zu sagen habe“. Er folgt damit dem „Duce“, der der armen Witwe des ermordeten Dollfuß auf den Kopf zusagte, dass er nichts unternehmen werde.

Leopold Figl nimmt seine Brille ab und vergräbt das Gesicht in seinen Händen. Das ist das Ende. Die Welt interessiert sich nicht für das Schicksal Österreichs. Niemand hilft. Das kleine Österreich ist keinen Krieg wert. „Entschuldigen S’, Herr Ingenieur, aber wir müssen da ein Kabel verlegen. Der Herr Bundeskanzler hält eine Ansprache!“, sagt ein Kanzler-Sekretär und deutet an, dass er Platz machen soll.

»Und zum Schluss musste g’schwind ein Mikrofon her, und Schuschnigg hat die Abschiedsrede gehalten. Wir waren einsam und verlassen. Ich werde das nie vergessen. Und ich habe nach 1945 als Kanzler des Öfteren den Großmächten gesagt: ›Das, was ihr damals versäumt habt, müsst ihr jetzt gut machen.‹«14 Der ehemalige »Schutzhäftling« ist einer der wenigen österreichischen Politiker, der es wagen kann, den Alliierten einen Vorwurf zu machen.

An jenem schicksalshaften 11. März ist Leopold Figl also unter den Zuhörern im Kanzleramt, als Kurt von Schuschnigg ins Mikrofon spricht, dass die Österreicher der »Gewalt weichen« und dass man »auch in dieser ernsten Stunde nicht deutsches Blut zu vergießen gesonnen« sei. Vermutlich haben ihn die Worte des Kanzlers, wie Millionen Menschen, tief bewegt. Nachdem das »Gott schütze Österreich« verhallt ist, verlassen Figl und Reither das Kanzleramt. Hier gibt es nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu tun. Jeder muss jetzt auf seine Weise mit dem Kommenden, dem Unausweichlichen, zurechtkommen. Automatisch lenken die beiden Niederösterreicher ihre Schritte in die Bauernbund-zentrale in der Schenkenstraße. Die Funktionäre erwarten sie schon mit hängenden Köpfen. Es ist die letzte Aufgabe des Landeshauptmannes und des Reichsbauernbunddirektors, den verstörten Männern zu erklären, was es zu erklären gibt. Dann ist auch diese deprimierende Pflicht erledigt. »Wir gingen traurig aus dem Haus, und waren wohl die letzten, die noch an Österreich geglaubt haben und die mit dem Gelöbnis aus dem Haus gingen, Österreicher und Bauernbündler bleiben zu wollen …«15, erinnert sich Leopold Figl später. Ein Gelöbnis, das in den kommenden Jahren auf eine schwere Probe gestellt werden wird.

Als Leopold Figl durch das abendliche Wien nach Hause geht, hat sich seine Heimatstadt schon verändert. Noch hat die Wehrmacht die Grenze nicht überschritten, noch sind die Flugzeuge mit SS und Gestapo nicht gelandet, doch der Sieg der Nationalsozialisten ist bereits sichtbar, spürbar. Häuser sind plötzlich mit Hakenkreuzfahnen beflaggt, Polizisten tragen Armbinden mit dem gleichen Symbol. Es sind einheimische Beamte, keine Besatzer. Vielleicht ist Leopold Figl einem jener SA-Trupps begegnet, die schon durch die Straßen ziehen und »Deutschland erwache! Juda verrecke!« skandieren. Vielleicht hat Leopold Figl auf diesem Weg zum ersten Mal ein Gefühl verspürt, das ihn in den nächsten sieben Jahren nicht mehr verlassen wird: Ohnmacht.