Читать книгу Amalie von Stubenrauch (1805-1876) - Cornelia Oelwein - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ein verlockendes Angebot

ОглавлениеErste Anfragen aus dem Ausland, sprich aus Württemberg trafen ein. Wie in München war man in dem jungen Königreich Württemberg dabei, das Theater einer königlichen Haupt- und Residenzstadt würdig zu gestalten. Aus diesem Grund hatte man dort zwar keinen prächtigen Neubau errichtet, doch 1811 das ehemalige Neue Lusthaus zum »königlichen Hoftheater« umgebaut. Und nun suchte man dafür nach königlichen Kräften.

Bereits 1815 hatte man den berühmten Helden Ferdinand Eßlair engagiert, nachdem er in Gastspielen in Stuttgart aufgetreten war. Vorher war er unter anderem auf der Bühne in Nürnberg gestanden, von wo aus sich sein Ruhm verbreitet hatte. Auch Johann Wolfgang von Goethe war auf ihn aufmerksam geworden und schickte den Regisseur am Weimarer Hoftheater Anton Genast los, um den großen Künstler für Weimar zu gewinnen. Genast war von der Darstellungskraft Eßlairs begeistert und schrieb an Goethe, er sei noch viel bedeutender als sein Ruf, doch leider »reichlich sechs Fuß rheinisch groß« (etwa 1,90 Meter). Umgehend schrieb Goethe zurück: »Sehen sie sich anders um; ich kann keinen Liebhaber brauchen, dessen Geliebte ihm nur bis an den Nabel reicht.«63 Trotz der für seine Zeit riesigen Größe machte Eßlair Karriere, allerding in Stuttgart nur sehr zaghaft.

Hier stand es mit dem Theaterbetrieb nämlich noch nicht zum Besten. Ein Eßlair allein machte noch keinen florierenden Theaterbetrieb. Trotz seines Engagements wollte der Ruf der Stuttgarter Hofbühne nicht so recht nach außen dringen. Und auch das Stuttgarter Publikum war keine große Hilfe. Ein Star wie Eßlair, der als Gast das Haus stets gefüllt hatte, musste bei festem Engagement nicht selten vor leeren Reihen spielen. Ein biederer Schwab auf das Phänomen angesprochen soll die naive Bemerkung gemacht haben: »Ja, wisset Se, mer meine halt, es muß nix Rechts mit em sei, sonst hätt er sich bei uns net anstelle lasse.«64 Nach sechs Jahren verließ Eßlair Stuttgart in Richtung München, wo er fortan große Erfolge als Schauspieler und Regisseur feierte. Und neben dieser Koryphäe stand Amalie in München schon auf der Bühne.

In Stuttgart fehlten jedoch (noch) gute Schauspieler. Am 30. Oktober 1816 war König Friedrich von Württemberg gestorben und der Theaterbetrieb hatte für mehr als zwei Monate geruht. Sein Sohn und Nachfolger König Wilhelm I. hatte die Hofbühne erst wieder am 6. Januar 1817 eröffnen lassen; einen Monat später, am 7. Februar stattete er dem Theater den ersten königlichen Besuch ab. Die Theaterliebhaber waren zunächst nicht ohne Sorge um die Zukunft der Institution, da sie den eher praktischen Sinn des neuen Fürsten und seine Sparsamkeit kannten. Auch machte sich seine damalige Frau, Königin Katharina, nichts aus Theaterbesuchen. Doch die Sorgen sollten sich als unbegründet erweisen. Zwar hatte König Wilhelm I. zunächst vor allem auf Ballett gesetzt, vielleicht seinen eigenen Interessen und Neigungen folgend – immerhin wurde ihm eine Schwäche für Tänzerinnen nachgesagt –, doch bald sollte auch die Oper und vor allem das Schauspiel aufgewertet werden. Trotz der Einfachheit seiner Hofhaltung »ließ er die Kunst nicht notleiden, am wenigsten die Bühnenkunst«, wie in der Geschichte des Stuttgarter Hoftheaters nachzulesen ist. Er schenkte dem Theater große Aufmerksamkeit und besuchte es fleißig.65 Hofrat Friedrich von Lehr übernahm am 10. Juli 1825 als Intendant mit dem Titel eines Direktors die alleinige Leitung.

Nach dem Abgang Eßlairs waren die Leistungen des Schauspiels gesunken, sodass das Personal nicht für eine befriedigende Wiedergabe großer Klassiker reichte. Friedrich von Lehr gelang es jedoch allmählich, die Lücken in den Besetzungen zu schließen. Zunächst gab es eine Fülle von Gastvorstellungen. Die Damen und Herren der darstellenden Kunst mussten sich bewähren, bevor sie fest engagiert wurden. 1819 konnte Wilhelm Maurer, ein Schüler und Patenkind Ifflands, vom Berliner Hoftheater abgeworben werden, womit das Heldenfach erstklassig besetzt war: »eine imposante Erscheinung, ein schönes Organ, feuriges Temperament und aristokratisches Auftreten«.66 Ab 1829 übernahm das eigentliche Heldenfach dann Ludwig Wallbach vom Hamburger Stadttheater. 1826 war mit August Dobritz ein Vertreter der guten Laune, ein geborener Bonvivant und Geck hinzugekommen, der nur hin und wieder in Misskredit geriet, weil er gar zu gern Stuttgarter Persönlichkeiten auf der Bühne nachahmte, weshalb er 1840 schließlich auch seinen Hut nehmen musste. Weitere bedeutende Schauspieler wurden nach und nach engagiert.

Für die weiblichen Rollen stand dem Intendanten zwar eine ganze Riege von Damen zur Verfügung, die vielfach aus dem dem Stuttgarter Waisenhaus angegliederten Musikinstitut rekrutiert wurden, doch mit Auguste Brede nur eine einzige große Künstlerin, die jedoch am 1. Januar 1826 die Stuttgarter Bühne verließ. Niemand aus dem vorhandenen Personal konnte sie ersetzten. Niemand bis auf Amalie von Stubenrauch. Der Intendant hatte sich auf die Suche nach einer passenden Nachfolgerin gemacht, als er im Sommer 1826 die junge Schauspielerin in München bewundernd beobachten konnte und ihr mündlich Angebote unterbreitete. Bei diesen Angeboten dürfte es sich wohl um Gastauftritte gehandelt haben. Jedenfalls machte das Gerücht die Runde:

»Wir wissen nicht, ob sich Dlle Stubenrauch nach Stuttgart begeben wird, wünschen aber, daß sie ihr Vaterland nicht für immer oder für längere Zeit verlassen möge, das ihr wohl gleichen Ruhm und gleiche Belohnung als das Ausland bieten kann.«67

Laut Zeitungsnotiz erwartete man in Stuttgart bereits im August »das wunderschöne Fräulein Stubenrauch von München«.68 Doch so schnell ging es nicht. Erst Ende des Jahres 1826 begann eine Korrespondenz zwischen dem Stuttgarter Theaterintendanten und Amalie von Stubenrauch, die sich zum einen Teil im Staatsarchiv Ludwigsburg und zum anderen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München erhalten hat.69

»Es sind nun mehrere Monate verflossen«, schrieb Amalie am 21. Dezember 1826 an Intendant von Lehr, »seit Sie mir die Ehre erzeigten, mich zu Gastvorstellungen auf der Stuttgarder Hofbühne einzuladen. Zu meinem großen Bedauern waren aber meine Verhältnisse zu der Kunstanstalt, welcher ich diene, von der Art, daß ich mir das Vergnügen versagen mußte, Ihrem Wunsche zu entsprechen. Um so lebhafter ergreife ich demnach jetzt, wo ich mir schmeicheln darf, von meinem Vorstande einen Reise-Urlaub auf einige Wochen zu erhalten, die Gelegenheit, Ihnen meine Dienste für drey bis vier Vorstellungen im kommenden Februar in der Voraussetzung anzubieten, daß Euer Hochwohlgeboren gütige Gesinnungen hinsichtlich meiner noch dieselben sind, wie ich das Glück hatte, sie bey Ihrem letzten Aufenthalte in München aus Ihrem eigenen Munde zu vernehmen.«70

Die Antwort erfolgte prompt. Die »gütige Gesinnung« hatte sich nicht geändert. Am 31. Dezember bot ihr Intendant von Lehr drei Gastrollen zur in Stuttgart damals üblichen Gage von sechs Louis d’Or pro Rolle an. Amalie zeigte sich in einem weiteren Brief vom 13. Januar 1827 zwar hocherfreut, doch verhandelte sie nach: sechs Louis d’Or seien doch sehr wenig, wenn man bedenkt, wie hoch die Reise- und Aufenthaltskosten wären. Aus diesem Grund bat sie um Erhöhung der Gage um weitere zwei Louis d’Or. Entgegen der herkömmlichen Norm entsprach von Lehr ihrem Ansinnen. Auch ihren Wunsch, erst ab Ende Februar aufzutreten, gewährte er. Das ungewöhnliche Entgegenkommen zeigt, dass er wirklich darauf erpicht war, sie nach Stuttgart zu holen; er zählte »mit Gewissheit auf das Vergnügen«, sie in der württembergischen Haupt- und Residenzstadt zu sehen. Sie hatte sich offenbar bereits ›international‹ einen Namen gemacht.

Am Faschingssonntag hatte sie noch im Lustspiel »Das Naturmädchen«, das zum ersten Mal in München nach einem Manuskript des beliebten Münchner Schriftstellers Friedrich Wilhelm Bruckbräu gegeben wurde, auf der Bühne gestanden. Am Aschermittwoch, dem 28. Februar 1827, brach sie von München mit Ziel Stuttgart auf. Es war ein eisig kalter Wintertag. Später sollte sie noch mehrmals erzählen, mit welch gemischten Gefühlen sie die Reise angetreten hatte. Als sie das Stuttgarter Königstor, das Prunktor am Beginn der Königsstraße, passierte, vergoss sie sogar »bittere Tränen«.71 In »dumpfer Beklemmung« fragte sie sich, was ihr in der fremden Stadt wohl bevorstehe. Auf der einen Seite war ihr ein großartiger Ruf vorausgeeilt. Ein Gasttenor aus München hatte sie im Kollegenkreis entsprechend angekündigt: »Nach mir kommt eine Schauspielerin aus München, so was Schönes habt ihr nie gesehen!«72 Auf der anderen Seite: Wie würde sie das Publikum aufnehmen? Sie konnte nicht ahnen, wie die württembergische Haupt- und Residenzstadt dereinst ihr Schicksal bestimmen sollte. In München hatte man bereits gewisse Vorahnungen: »Mamsell Stubenrauch, unsere Präziosa, ist nach Stuttgart abgereist, wo sie Gastrollen gibt. Wir wollen nicht hoffen, daß man diesen Gast dort behalten werde.«73

Am 2. März 1827 zeigte Amalie dem Theaterdirektor ihre Ankunft in Stuttgart an. Vom 7. bis zum 17. März gab sie nun vier Gastspiele auf dem Königlichen Hoftheater in Stuttgart: Die Jungfrau von Orleans, dann zum ersten Mal die Elsbeth in dem seinerzeit äußerst beliebten romantischen Ritterlustspiel »Die drei Wahrzeichen oder das Turnier von Kronstein« von Franz von Holbein, die Berta in Grillparzers Trauerspiel »Die Ahnfrau« sowie die Zigeunerin Preciosa, eine ihrer Glanzrollen. Dafür wurde der königlich bayerischen Hofschauspielerin Amalie Stubenrauch insgesamt 32 Louis d’Or oder etwas über 350 Gulden Honorar ausbezahlt. Das war für ihre Zeit sehr stattlich, wenn man bedenkt, dass noch um die Jahrhundertmitte bayerische Beamte in gehobenen Stellungen nur rund 1 000 bis 2 000 Gulden im Jahr erhielten.

Am 25. März war Amalie wieder zurück in München und spielte nun auch hier zum ersten Mal die Elsbeth im »Turnier zu Kronstein«. Die Reise nach Stuttgart war ein voller Erfolg gewesen. Als Jungfrau von Orleans etwa erhielt sie nach jeder bedeutenden Stelle tosenden Applaus, und natürlich wurde sie am Schluss einstimmig gerufen. Zum Abschluss ihres Gastspiel-Zyklus überreichte man ihr nicht nur auf einem vermutlich silbernen Tablett einen Lorbeerkranz, sondern brachte ihr auch eine »solenne Nachtmusik« als Zeichen von Anerkennung und Bewunderung.74

Es war ein probates Mittel, einen Schauspieler, eine Sängerin zu Gastrollen einzuladen, um sie gewissermaßen zu begutachten und zu sehen, wie sie beim heimischen Publikum ankommen. Amalie von Stubenrauch scheint diese Prüfung mit Bravour bestanden zu haben. Friedrich von Lehr bot ihr ein festes Engagement mit lukrativem Gehalt an, worüber Amalie allerdings erst mit dem Münchner Hoftheaterintendanten von Poißl verhandeln musste. Und auch in der bayerischen Haupt- und Residenzstadt wollte man sie nicht verlieren, weswegen von Poißl sofort an König Ludwig I. meldete, dass Fräulein von Stubenrauch ein Engagement für die Stuttgarter Hofbühne angetragen worden sei, »dessen Bedingungen vollkommen geeignet sind, das betreffende Individuum zu blenden, und demselben einen Entschluß abzulocken, welchen nur durch schleunige Begegnung eine andere Richtung gegeben werden kann.«75 Poißl erklärte dem König auch, warum er sie in München halten wollte. Amalie habe sich einen Ruf erarbeitet, der überall mit einem Gehalt von 1 800 bis 2 000 Gulden und darüber besoldet würde. Außerdem würde durch diesen »schwer zu ersetzenden Verlust einer so viel und bedeutend beschäftigten Schauspielerin« eine Lücke entstehen, die auf Kosten des übrigen Personals ginge. Um Amalie von Stubenrauch zu halten, handelte Poißl mit ihr Bedingungen aus, die ihr weiteres Verbleiben in München sichern sollten. Den Kontrakt-Entwurf legte er dem König zur Genehmigung vor. Bereits nach wenigen Tagen, am 26. April, wurde dieser von ihm genehmigt, indem er eigenhändig »Nach Antrag« schwungvoll seine Unterschrift daruntersetzte.

Inzwischen machten entsprechende Gerüchte in München die Runde. Man hatte gehört, dass Angebote aus Stuttgart vorlägen, ein Wechsel sich jedoch zerschlagen habe, dass der ihr »verschwenderisch gestreute Weihrauch« sie zu hohe Forderungen habe stellen lassen.76 Auch wenn die Gerüchte sogar von namhaften Theaterleuten wie dem Schriftsteller Michael Beer genährt wurden – sie waren dennoch falsch.77

»Eine Unrichtigkeit ist die Behauptung, daß Dlle Stubenrauch ihre Forderungen gar zu hoch spannte, und so die Hoffnung, sie für die Stuttgarter Bühne zu gewinnen, in Rauch aufging. Leider ist diese Hoffnung für die Stuttgarter Bühne nicht in Rauch aufgegangen, sondern Dlle Stubenrauch hat wirklich eine an Kontraktes Statt geltende Zuschrift der dortigen Intendanz erhalten, worin alle ihre gestellten Forderungen bewilligt sind, und es steht jetzt zu erwarten, ob Dlle Stubenrauch Anhänglichkeit genug an ihre vaterländische Kunstanstalt habe, um so glänzende Anerbietungen abzulehnen und fortan der hiesigen Anstalt, die ihrer höchst nöthig bedarf, anzugehören.«78

Noch bekannte sich Amalie zu München. Der am 28. April 1827 von Johann Nepomuk von Poißl und »Amalie Walburga Stubenrauch« unterschriebene Kontrakt liegt bis heute in der Personalakte »Amalie Stubenrauch« im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Demnach sollte sie weiterhin königlich bayerische Hofschauspielerin bleiben und das Fach der jugendlichen Heldin besetzen, solange es das Alter erlaubt. Dafür sollte sie zunächst 1 400 Gulden im Jahr erhalten.

Schweren Herzens musste Amalie die Entwicklung nach Stuttgart melden. Sie war mit der königlich bayerischen Hoftheater-Intendanz über ihre Gage ins Reine gekommen, womit zunächst ein Engagement am königlichen Hoftheater zu Stuttgart, »so glänzend mir auch der Antrag gemacht wurde und von meinen Wünschen zuvorgekommen ist«, ausgeschlossen war. Wesentlich hinderlicher als die Erhöhung der Gage war die Tatsache, dass der Kontrakt jeweils auf ein Jahr beschränkt war und von beiden Seiten jeweils nur ein Jahr im Voraus gekündigt werden könne. Ferner wurde ihr jährlich ein Urlaub von zwei Monaten zugesichert. Das Gehalt sollte innerhalb von fünf Jahren sukzessive auf 2 000 Gulden erhöht werden, und nach zehn Jahren winkte eine Anstellung auf Lebenszeit verbunden mit dem Recht, wie jeder andere Hof- und Staatsbedienstete auch eine Pension zu empfangen. Darüber hinaus hielt sie es für ihre Pflicht, ihre finanziell in Schwierigkeiten befindliche Familie zu unterstützen. Dennoch gab sie ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sie dereinst so glücklich sein würde, »auf Stuttgarts königl. Hofschau-Bühne, die nie aus meinem Andenken kommen soll, durch größere, gelungenere Leistungen Ihren Beyfall wahrhaft zu verdienen.«

Amalie war die Stütze der Familie, sowohl in finanzieller als auch moralischer Hinsicht. Der Vater hatte noch immer keine feste Anstellung, obwohl sie ihm seit Jahren zugesichert worden war und sollte mit einem mickrigen Gulden und 24 Kreuzern am Tag auskommen. Der Bruder besuchte das Gymnasium; die beiden jüngsten Schwestern waren noch halbwüchsige Teenager. Diese familiäre Situation war für sie offenbar ein wichtiger Grund, weiter auf der Münchner Bühne zu spielen. Am Abend ihrer Vertragsunterzeichnung gab sie erneut die Amalie in Kotzebues »Taschenbuch«, eben jenem Lustspiel, in dem sie anlässlich ihres Probeauftritts im Dezember 1823 bereits geglänzt hatte. Das Münchner Publikum und die Zeitungskritiker dankten ihr die Treue: »Dlle [Demoiselle] Stubenrauch überraschte das Publikum durch ihre Darstellung der Olga auf die angenehmste Weise. Sie hatte den Charakter dieses weiblichen Engels mit tiefer Empfindung in sich aufgefaßt, und brachte denselben lebendig, seelenvoll und in seiner edlen Urgestaltung uns wieder zur Anschauung«, hieß es nach der ersten Aufführung von Ernst Raupachs Trauerspiel »Isidor und Olga«.79 Und nach der Aufführung von Ifflands »Der Spieler« urteilte die Zeitschrift »Eos«: »Dlle Stubenrauch als Baronin von Wallenfeld war dießmal besonders gut und deutlich.«80

Über dreißig Mal sah man Amalie im Laufe des Jahres 1827 noch auf der Münchner Bühne: in altbekannten Rollen wie der Lady Nottingham in »Essex«, der Kunigunde in Joseph Marius von Babos Trauerspiel »Otto von Wittelsbach«, als Dorothea in »Hermann und Dorothea«, einem idyllischen Familiengemälde in vier Akten von Carl Töpfer nach Goethes gleichnamigen Gedicht, als Kordelia in »König Lear«, als »Minna von Barnhelm« oder in Neueinstudierungen wie Kotzebues »Bayard« als Miranda, in Ignaz Franz Castellis »Die Waise und der Mörder«, in »Der entführte Offizier« als Gräfin Dorset, als Editha Plantagenet in »Der Löwe von Kurdistan«, einem romantischen Schauspiel nach Walter Scotts Roman »Talisman«, und immer wieder als Irene in Eduard Schenks romantischem Trauerspiel »Belisar« – eine Rolle, in der sie in München am häufigsten zu sehen war, und in der sie später auch auf anderen Bühnen brillieren sollte.

»Belisar«, ein romantisches Trauerspiel in fünf Aufzügen von Eduard Schenk (später von Schenk), war eines der meistgespielten Stücke in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in München, das sogar mehrfach als Oper vertont wurde. Eigentlich war Schenk promovierter Jurist und ein hoher bayerischer Staatsbeamter, oberster Kirchen- und Schulrat, doch bekannt wurde er vor allem durch das am 23. Februar 1826 am Münchner Hoftheater mit überwältigendem Erfolg uraufgeführte Drama.

Bereits bei der Uraufführung der gleichermaßen rührseligen wie heroischen Geschichte um den byzantinischen Feldherrn Kaiser Justinian spielte Amalie Stubenrauch Irene, die Tochter des Helden. Die Handlung folgt dabei nicht dem historischen Vorbild, sondern wurde durch einige der zahlreichen Legenden, die sich um Belisar ranken, ausgeschmückt und traf damit den Zeitgeist. Die Zeitungen waren voll des Lobes sowohl für das Stück, als auch die Schauspieler: »Der großartige Stoff dieses Trauerspiels wurde unter der Hand des geistreichen Dichters ein Meisterwerk. Die Auffassung ist grandios«,81 hieß es, und: »Was Laokoon in der Plastik, ist dieser Belisar im Drama. Ein Atlas, der eine Welt von Größe und Leiden trägt, ohne zu erliegen. Und doch! was wäre er dem Publikum, wenn ihm diese Irene nicht an die Seite gestellt worden wäre?«82

»Durch den rauschenden, sich stets erneuernden Beifall, durch das einstimmige Vorrufen des Herrn Eßlair – Belisar – am Schlusse des zweiten, dritten (hier mit Dem. Stubenrauch, welche die Irene spielte) und fünften Aktes, gingen sicher Dreiviertelstunden ohne Spiel vorüber und verlängerten, zum Ruhme des Dichters und der Mitwirkenden, die ruhmvolle Darstellung.«83

Und in Dresden hatte man gehört: »Die talentreiche Dem. Stubenrauch übertraf die schönsten Erwartungen durch ein trefflich gelungenes Spiel.«84 König Ludwig I. war hellauf begeistert. Als König Wilhelm I. von Württemberg und Königin Pauline 1827 nach München kamen, führte man ihnen dieses Stück mit großem Erfolg vor. Und noch Jahre später, als Amalie längst in Stuttgart fest engagiert war und auf Gastspielreise nach München kam, feierte sie als Irene Triumphe und den »fruchtbarsten unserer Bühnendichter ward die Freude, seinen Heros, den sieggekrönten Belisar, durch Eßlair und die Irene durch Dlle. Stubenrauch dargestellt zu sehen. Es war ein hoher Genuß für das so zahlreich versammelte kunstliebende Publikum.«85

Die Wirkung auf das Publikum muss in der Tat umwerfend gewesen sein. Bei der Premiere spielte Amalie alias Irene so ergreifend, dass sich »Tränen der Rührung in den Sturm des Beifalls mischten.«86 In einer späteren Vorstellung wurde »ein zuckersüßes Herrchen so stark ergriffen, daß es sich von seiner Nachbarin, die mit Sacktüchern wohl versehen war, eines entlehnen mußte; es ist ja nicht zu vergessen, anzuführen, daß das seine schon durchaus naß geweint war.« Und nach der Vorstellung meinte »ein naives Landmädchen zu ihrem Geliebten, als Belisar auf dem Tragsessel sterbend einhergetragen wurde, ›da gehe ich morgen auch mit zur Leichenbestattung‹.«87 Zehnmal war Amalie allein in München in der Rolle der Irene zu sehen. Kaum dass sie in Stuttgart ihr Engagement angetreten hatte, wurde auch dort das »längst mit Sehnsucht erwartete« Stück einstudiert und noch siebenmal mit Amalie in der Rolle der Irene äußerst erfolgreich gegeben.88

Weitere Schauspiele folgten von dem »begnadeten Dichter«, als der Eduard von Schenk damals angesehen wurde. In der Uraufführung des Trauerspiels »Henriette von England« am 1. Dezember 1826 war Amalie ebenfalls aufgetreten und zwar als Maria Theresia von Österreich, die Gemahlin Ludwigs XIV., der von Eßlair gespielt wurde. An den Erfolg von »Belisar« konnte dieses Stück nicht anknüpfen, was nicht zuletzt die wenigen Aufführungen beweisen. Dies traf allerdings nicht auf die weibliche Hauptdarstellerin zu. Amalie von Stubenrauch feierte weiterhin überwältigende Erfolge in München. Doch der Traum von einer Karriere auch außerhalb der weiß-blauen Grenzen war noch nicht ausgeträumt. Stuttgart stand ganz oben auf ihrer Wunschliste. Vielleicht hat

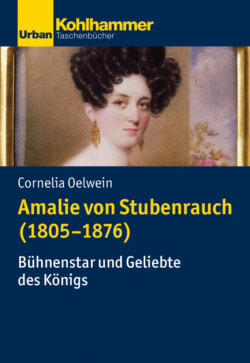

Abb. 2: Amalie von Stubenrauch, Lithographie von Friedrich Bernhard Elias, um 1830.

sie die Aufführung des »Belisar« am 24. September 1827 ihrem Traum ein Stückchen nähergebracht: Diese wurde überraschenderweise nämlich nicht nur vom bayerischen, sondern auch vom württembergischen Königspaar besucht.

»In dem ohne Ankündigung glänzend beleuchteten Hause erschienen heute Ihre K. Majestäten der König und die Königin von Würtemberg mit unserm geliebten Herrscherpaare in der k. großen Mittelloge. Das ausgezeichnete Spiel der Mad. Fries (Antonina) und des Herrn Eßlair (Belisar), die schönen Leistungen der Dlle Stubenrauch (Irene), des Hrn. Racke (Justinian) und des Hrn. Urban (Alamir) wurden vom Publikum mit derselben feierlichen Stille gewürdigt, welche den ehrfurchtsvollen Empfang der allerhöchsten Gäste bezeichnete.«89

Es war zwar üblich, dem König bei seinem Eintritt ins Theater mit großem Applaus zu empfangen, dann gemäß der Etikette jedoch nicht mehr zu applaudieren.90 Der hochherrschaftliche Besuch war allgemein eine große Überraschung, vermutlich auch für Amalie. Es ist nicht überliefert, ob Amalie bereits seit ihren Gastauftritten in Stuttgart mit König Wilhelm I. von Württemberg bekannt war. Doch da Amalie später selbst von 34-jähriger Freundschaft schrieb, dürften sie sich erst 1829/30 persönlich näher kennengelernt haben.91 Auf jeden Fall sah der König den aufsteigenden Stern am Theaterhimmel in München in der Rolle als Irene im Stück »Belisar«.

Am 27. September fuhren König Wilhelm und seine Frau Pauline zurück nach Stuttgart, während Amalie als Preciosa und als Victor von Luceval in »Die Waise und der Mörder« auf der Bühne des Münchner Hoftheaters glänzte sowie als Bertha in der »Ahnfrau« und nicht zuletzt als Elsbeth in »Die drei Wahrzeichen oder das Turnier von Kronstein«, wo »ihr schönes Spiel« wiederum »die ihr zu Theil gewordene Anerkennung« verdiente. Am 24. November 1827 sah man sie dann in Schillers »Wilhelm Tell« – einer Aufführung zu Gunsten des in Stuttgart geplanten Monuments für den Dichter. Möglicherweise weckte diese Aufführung erneut Amalies Fernweh. Jedenfalls verfasste sie am nächsten Morgen einen Brief an den Münchner Hoftheaterintendanten von Poißl.