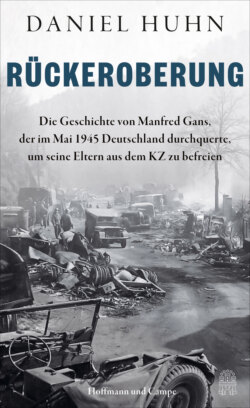

Читать книгу Rückeroberung - Daniel Huhn - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Fremd in England

ОглавлениеAm 13. Juli 1938 bekommt Manfred das Visum für England. Zwei Tage später verlässt er Deutschland. Es ist ein Abschied, aber vor allem ein Aufbruch. Die Eltern bringen ihn über die Grenze in die Niederlande. Am Grenzübergang wird die Familie ausgiebig kontrolliert. Der Vater erklärt, dass sie bloß für den Schabbat Verwandte in Winterswijk besuchen wollen, einem Städtchen gleich hinter der Grenze. Doch anders als für die Eltern wird es für Manfred nicht zurück nach Borken gehen. Er bleibt noch für eine Nacht bei Onkel Bennie und Tante Berta de Leeuw und nimmt dann am Sonntag einen Zug von Winterswijk nach Rotterdam. Der jüdische Festtag Schiwa Assar beTammus fällt auf diesen Tag, normalerweise ein Fastentag für Manfred, dem religiöse Gebote wichtig sind. Seinem kleinen Taschenkalender, den er auf der Reise bei sich trägt, vertraut er an, dass er »halb gefastet« hat.

Am Abend des 17. Juli 1938 geht Manfred im Küstenstädtchen Hoek van Holland an Bord eines Schiffes, das ihn nach England bringt. Während der nächtlichen Überfahrt stürmt es heftig. Manfred ist 16 Jahre alt. Hebräisch, Latein und auch Französisch hat er in der Schule fleißig gelernt, aber Englisch spricht er noch so gut wie gar nicht.

Über Bekannte hat sein Vater im Vorfeld eine Kontaktperson in London gefunden und arrangiert, dass Manfred zunächst bei der Familie Jakobs in Golders Green unterkommen kann, einem jüdisch geprägten Stadtteil im Norden Londons. Herr Jakobs ist Versicherungsvertreter und ein entsprechend geselliger Typ. Er verbringt viele Abende zusammen mit Manfred im Kino oder bei der gemeinsamen Zeitungslektüre. Die Jakobs sind gut vernetzt in der jüdischen Gemeinde und stellen Manfred den unterschiedlichsten Leuten vor. Viele der Verbindungen aus dieser Zeit werden ihn während seiner Englandjahre begleiten.

Die Vormittage verbringt Manfred nun damit, sein Englisch zu verbessern. Nachmittags unternimmt er Streifzüge durch die Stadt. Mit staunenden Augen erkundet der Junge aus der westfälischen Provinz die Metropole. Zu Hause in Borken liebte Manfred es, allein durch das Umland zu ziehen. In London ist er nun einer unter acht Millionen.

»Das Volk lässt sich hier am besten in den Pärken und in den Geschäften beobachten. Ist Dir auch aufgefallen, dass der gemeine Mann hier furchtbar säuft? Es ist fast so schlimm wie in Borken.«[5]

Alles, was Manfred während seiner ersten Tage in London sieht und fühlt, beschreibt er in seinen Briefen an Anita.

»Donnerstag machte ich meinen ersten größeren Ausflug. Ich fuhr zum Marble Arch. Von dort aus ging ich quer durch den Hyde Park, der mich aber sehr enttäuschte. Nachdem ich mich richtig verlaufen hatte, kam ich zum Buckingham Palace. Dort schaute ich dem Exerzieren der Leibgarde in den Kasernen zu. So ein Blödsinn!! […] Dann marschierte ich zurück zum Marble Arch, wo einige Volksredner sprachen. Einer sprach gegen die Regierung; er wurde furchtbar ausgelacht. Dann sprach ein Zionist, forderte den Judenstaat in ganz Palästina. Ich hätte den Kerl fast totgehauen. Das Volk machte wahnsinnige Risches.«[6]

Zehntausende jüdische Auswanderer kommen 1938 und 1939 nach England, darunter viele Kinder. Zahlreiche Familien in England nehmen sich der jungen Flüchtlinge an, doch Teile der Bevölkerung reagieren mit Unbehagen und Widerstand. Manfred spürt die Spannungen und fragt sich und Anita, »ob die hier auch Faschisten werden?«. Er überlegt zunächst, ob er ihr nicht nach New York folgen solle, doch er will seine Rücklagen für die teure Überfahrt lieber noch nicht antasten. Und Anita schreibt von dort, dass auch in New York eine antisemitische Welle zu befürchten sei:

»Das kann gefährlich werden, die Amerikaner, ich meine die Juden sind hier wie die Juden in Deutschland 1925. Vielleicht auch später. Niemand hatte damals die Gefahr gewusst und niemand weiß sie hier. Wie lange kann es noch dauern und Hitlers Idee ist über ganz Amerika, teilweise ist sie schon hier. Die Amerikaner glauben nicht dran: ›No, no, it can not happen here!‹ sagen sie, ich hoffe, sie haben damit recht. Eine große antisemitische Welle kommt hier nach New York durch die Emigranten. Früher war es eine Sensation, einen Deutschen hier zu treffen, jetzt ist es eine Sensation einen Amerikaner auf dem Broadway zwischen 85. und 110. Straße zu treffen.«[7]

Anita ist mit ihren Eltern in einer Wohnung in der Upper West Side untergekommen. Sie geht zur Schule und lernt nebenher Lederhandschuhe zu nähen. Ihre Mutter zieht zwischen New Yorker Bürotürmen umher und verkauft Nylonstrümpfe. Ihr Vater Leo Lamm, der vor der Emigration Textilien an europäische Topdesigner verkauft hat, arbeitet zunächst als Hausmeister. Nur ihre Schwester Lilo findet nach einiger Zeit eine gute Anstellung. Sie arbeitet bei der deutschsprachigen jüdischen Zeitung Aufbau, wo sie den Mitgründer und langjährigen Herausgeber Norbert Goldenberg kennenlernt, der später ihr Ehemann wird. Schon bald nach ihrer Ankunft in den USA erreichen die Lamms zahlreiche Hilfsgesuche aus Berlin. Es melden sich Bekannte, die um die Vermittlung eines Jobs oder eines Affidavits bitten. Anita verbringt ihre freie Zeit nun damit, auf den Straßen von New York Spenden für jüdische Hilfsorganisationen zu sammeln. Ein Teil von ihr ist noch ganz in Europa verhaftet. Von ihren Berliner Freundinnen konnte sie sich nicht verabschieden, neue Freundinnen in New York hat sie noch nicht gefunden. Manfred bleibt ihre wichtigste Bezugsperson.

»Weißt Du, hier ist alles nur ganz nett, nischt weiter. Ich habe mich für noch nichts begeistern können. […] Manfred, es wäre fabelhaft, wenn Du herkommst. Du schreibst, dass Du brennend gern wissen möchtest, was aus mir geworden ist, wenn wir uns wiedersehen. Bis jetzt kann ich Dir nur sagen, dass ich noch ziemlich dieselbe Anita bin, wenigstens so komme ich mir vor. Übrigens, schminken tue ich mich noch nicht, trotzdem wir schon sieben Monate hier sind. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht so oberflächlich geworden. Ich habe noch dieselben Ideen und Gedanken. Ich sträube mich gegen die Amerikanisierung, richtig Angst kriege ich davor, grässlich.«[8]

Manfred kann nicht verhehlen, dass er beglückt ist zu hören, dass Anita noch nicht allzu viele neue Freunde gefunden hat. Wenigstens gehört sie dann noch ganz ihm. Er bittet sie, doch so oft zu schreiben, wie es ihr Geld nur zulasse, und fügt hinzu:

»Ich glaube, es ist nicht schön, dass man sich erst befreundet, um sich dann auf Jahre zu verlassen, und von einer entfernten Freundschaft wird nur in Kitschromanen gezehrt. Im Leben selbst geht das doch verdammt anders her.«[9]

Manfred mahnt Anita, ihrem alten Leben bloß nicht zu sehr nachzuhängen, sondern sich ganz auf ihr neues Leben einzulassen. Sie wollen Brieffreunde bleiben, schreibt er, aber auf mehr solle sie über die große Entfernung und in diesen unsicheren Zeiten nicht hoffen. Ihrer noch jungen Beziehung sagt er, angesichts der Entfernung, keine große Zukunft voraus.

»Im Allgemeinen bleibt so etwas, wenn man sich nicht sieht, ein Jahr. Vielleicht bleibt das bei uns länger, weil wir beide wenig unter anderen Menschen sind. Aber Anita, ich will Dich nicht unglücklich machen. Das heißt, um ganz deutlich zu werden: Wenn Du einen anderen liebst (und das ist menschlich und nur ein Zeichen von Gesundheit), dann: weg von mir! Ich werde Dir das in keiner Weise verübeln. Ich habe Dir ja schon mal etwas Ähnliches geschrieben. Sehen wir uns nach einiger Zeit wieder und wir sind beide noch frei, dann gut, dann fangen wir beide noch einmal von vorne an. Wenn nicht, dann soll jeder auf seine Weise glücklich werden. – Liebe Anita, sehe ein, dass ich das für Dich geschrieben habe und nicht aus irgendeiner Rohheit heraus! Ich bin schon, was Gefühlssachen betrifft, mal roh, aber zu Dir könnte ich das nicht sein! Leuchtet Dir das ein?«[10]

Wie sehr auch Manfred noch Orientierung im fremden England sucht, lässt ein Gedicht erahnen, das er wohl damals in die Hand bekam und Zeit seines Lebens aufbewahrt hat. Es stammt von Willy Katzenstein, einem Rechtsanwalt, der 1939 aus Bielefeld nach London kam. Willy Katzenstein und Manfred kennen sich nicht, aber das, was er schreibt, ist Manfred sehr vertraut.

»Ich bin ein German refugee,

There is no fatherland for me,

Darum kam ich nach Surrey.

Ich hab’ still einen deutschen Pass

And got my permit without fuss.

Therefore darf ich nicht worry.

[…]

Bestimmt, life’s difficult for us.

At home, you see, da war man was,

Hier ist man just a stranger.

Man sitzt in Lyons’ Corner House

und pickt the other Germans raus,

Freut sich, they’re not in danger.

[…]

Ich träume of a Wunderland

Where aliens are quite unbekannt.

And also their restrictions.

Ich wand’re in a peaceful Welt,

Wo Englisch wird phonetisch spelt,

Und love is keine fiction.

Doch on the whole bin ich content,

I’m happy, dass mich keiner kennt,

Und fühl’ mich like a gipsy.

Tomorrow ist’s vielleicht vorbei –

What do I care, heut’ bin ich frei,

Und Freiheit makes me tipsy!«[11]

Sechs Wochen nach seiner Ausreise erhält Manfred einen Brief von seinem Vater: »Was würdest Du nun machen, wenn wir Dich bitten, in England zu bleiben?« Nun wollen die Eltern also doch, dass er nicht mehr zurück nach Borken kommt. Manfred wird von der Nachricht überrascht, und er weiß zunächst nicht, was er tun soll. Seine Aufenthaltsgenehmigung läuft nur noch wenige Wochen. Er entwirft Pläne und verwirft sie wieder. Dann kontaktiert er einen Bekannten, Salomon Adler-Rudel. Dieser war bis zu seiner Emigration Generalsekretär der Reichsvertretung der Deutschen Juden in Berlin und organisiert nun im Londoner Exil verschiedene jüdische Selbsthilfeorganisationen. Für viele Geflüchtete wird Adler-Rudel zu einem wichtigen Ratgeber. Manfred empfiehlt er, doch noch die Matriculation Examinations (»Matric«) abzulegen, die Aufnahmeprüfungen für die Universitäten in Großbritannien, und dann »so schnell wie möglich ins britische Mandatsgebiet Palästina« zu gehen. Manfred ist fest entschlossen, dem Rat zu folgen. Die stets neuen Herausforderungen und Entscheidungen empfindet er weniger als eine Last, sondern viel mehr als Chance. Er schreibt Anita:

»Ob Krieg oder Frieden, mein Platz ist nur dort [in Palästina] und das heute mehr denn früher. Ich werde dort also wahrscheinlich aufs Technikum [die Technische Hochschule in Haifa] gehen. Ob ich unter diesen Bedingungen in absehbarer Zeit noch nach Amerika komme, ist fraglich. Anita, ich hoffe, Du nimmst das Ganze nicht allzu schwer: Es hat nämlich gar keinen Sinn. Ich will nun mal alle meine Gefühle dem nationalen Gefühl gegenüber zurückstellen, denn das ist das Einzige, was mich hundertprozentig befriedigen kann.«[12]

Nach Palästina ist kurz zuvor nicht nur Manfreds älterer Bruder Karl ausgewandert. 60000 Juden aus Europa haben sich auf den Weg dorthin gemacht – auch weil sich die Grenzen im Westen zunehmend schließen. Wie schwierig die Situation für die jüdischen Flüchtlinge im Jahr 1939 bereits ist, verdeutlicht die Geschichte der ST. LOUIS. Der Transatlantik-Liner der Hamburg-Amerika-Linie verlässt im Mai 1939 den Hamburger Hafen mit dem Ziel Kuba. An Bord sind über 900 jüdische Flüchtlinge, darunter auch Leo Haas aus Borken, ein guter Bekannter der Familie Gans. Doch sowohl Kuba als auch die USA untersagen Kapitän Schröder anzulegen. Nach tagelangen Verhandlungen muss die ST. LOUIS schließlich umkehren. Mehr als 200 Passagiere an Bord schließen einen Pakt: Falls das Schiff wirklich zurück nach Deutschland geschickt werden sollte, wollen sie sich kollektiv das Leben nehmen. Erst kurz bevor die ST. LOUIS europäische Gewässer erreicht, kommt die erlösende Nachricht, dass sie Antwerpen anlaufen darf. Die Regierungen in Großbritannien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden erklären sich bereit, jeweils ein kleines Kontingent der jüdischen Flüchtlinge aufzunehmen, allerdings lösen sie dadurch eine neuerliche Debatte aus. So kommentiert die Londoner Zeitung Daily Express die Entscheidung am 19. Juni 1939 nicht nur wohlwollend: »Die Notlage dieser Flüchtlinge, die auf der Suche nach einer Heimat hilflos über die Meere irren, hat die Sympathie der Welt gewonnen. Die Entscheidung, einige von ihnen aufzunehmen, wurde von der Bevölkerung zwar gebilligt. Doch darf dieses Beispiel keinen Präzedenzfall schaffen. Es gibt keinen Platz für noch mehr Flüchtlinge in diesem Land.«

Angesichts der Not der Juden in Deutschland drängt die jüdische Gemeinschaft in Palästina die britische Regierung, die Quote für jüdische Einwanderer zu erhöhen. Die Briten lehnen das ab, aus Sorge, die Konflikte mit den Arabern könnten sich verschärfen. Auch Anita träumt gelegentlich davon, sich ein neues Leben in Palästina aufzubauen. Ihre beste Freundin aus Berlin ist dorthin ausgewandert, und vielleicht würde auch Manfred dies bald tun? Er verspricht ihr, sie nachzuholen, sobald er dort sei.

Bevor Manfred sein Vorhaben, nach Palästina zu gehen, umsetzt, will er allerdings einen Abschluss in der Tasche haben und in nur vier Monaten die Matric schaffen. Für den regulären achtmonatigen Vorbereitungskurs reichen weder seine Zeit noch sein Geld. Das Ehepaar Jakobs hält ihm die Aussichtslosigkeit seines Plans vor Augen, aber Manfred setzt alles auf eine Karte. Von morgens neun bis nachts um zwölf sitzt er nun am Schreibtisch und lernt.

Während Manfreds Vorbereitungskurse am College beginnen, steht Europa kurz vor dem Ausbruch des Krieges. Mit scharfer Rhetorik und einer bewussten Eskalationstaktik befeuert Hitler einen Konflikt mit der Tschechoslowakei. Er will das Sudetenland annektieren und damit die dort lebende deutschstämmige Bevölkerung »heim ins Reich« holen. Gezielt versuchen die Nationalsozialisten, die Region in Unruhe zu versetzen. Ende September 1938 passieren deutsche Freikorps die Grenze, um Angriffe auf tschechoslowakischem Boden zu verüben und eine militärische Reaktion zu provozieren. Ganz Europa hält den Atem an. Manfred schreibt Anita:

»Alles quatscht vom Krieg. Ich glaube nicht dran! […] Heute haben sie angefangen, in allen öffentlichen Schulen Gasmasken auszugeben. Die Leute stehen Schlange vor den Schulen. An jedem freien Fleck wird wie wahnsinnig gearbeitet. Nachts ist der Himmel voll von FLAK-Scheinwerfern, die da üben. Das Volk meldet sich zu Tausenden für Luftschutzdienst, Heimwehr, Territorial Army.

Die ersten Leute fangen an, sich Wohnungen auf dem Lande zu suchen.

26. [September] Montag, Rosch ha-Schana [das jüdische Neujahrsfest]: Hitlers Rede aus dem Sportpalast gehört! Nun glaub auch ich an einen Krieg! Was wird mit den deutschen Juden, wenn’s los geht? Kein Mensch geht mehr zu Bett. Mittwoch geht’s vielleicht schon los!«[13]

Bis der Krieg ausbricht, dauert es doch noch ein knappes Jahr. Ende September 1938 kommen die politischen Führer aus Deutschland, Italien, Frankeich und Großbritannien in München zusammen, um über die »Sudetenfrage« zu verhandeln. Ohne die tschechoslowakische Regierung an den Gesprächen zu beteiligen, wird das Sudetenland auf der Münchener Konferenz dem Deutschen Reich zugesprochen. Der drohende Krieg wird damit noch einmal abgewendet. Mit der sogenannten Appeasement-Politik wollen der britische Premier Neville Chamberlain und sein französischer Kollege Édouard Daladier den Frieden in Europa wahren. Für eine kurze Zeit scheint dieses Vorhaben aufzugehen. Doch die Appeasement-Strategie wird schon bald zum Synonym für eine schwache und zu passive britische Außenpolitik. Manfred verfolgt die politischen Entwicklungen aufmerksam.

»Die tschechoslowakische Frage war die letzte Chance für die demokratischen Länder, Hitler zu stoppen. Und wenn ich an dem Leben Englands und Frankreichs Interesse hätte, so hätte ich ihm selbst nach seiner Kriegsdrohung klargemacht, dass ich ihm unter keinen Umständen eine Handbreit tschechischen Bodens geben würde. Mit England, Frankreich, Amerika und Russland gegen sich in der ›Kriegsdrohungsstunde‹ hätte Herr Hitler keinen Krieg gemacht! Der ist ja schließlich kein Idiot, der weiß nur die Klappe sehr lange über Wasser zu halten. Dadurch, dass England sich in Verhandlungen eingelassen hat, war der Sieg schon auf seiner Seite, und ich hoffe nur, dass er nicht Englands Grab ist. Hier gehen die Luftschutzvorbereitungen aber mit Nachdruck weiter.«[14]

In diesen ungewissen Septembertagen leisten fast alle Freunde und Bekannte von Manfred freiwilligen Dienst für die A.R.P. Die Air Raid Precautions ist der britische Luftschutzhilfsdienst und trifft Vorkehrungen gegen Luftangriffe. Tausende im Land helfen dabei. Auch Manfred soll helfen, doch er weigert sich – auch weil er noch darauf hofft, seinen deutschen Pass wiederzubekommen. Solange er noch keine britischen Papiere hat und ihm in der deutschen Botschaft eine Beteiligung bei der A.R.P. zum Nachteil werden könnte, will er kein Risiko eingehen. Auch unter seinen Mitschülern wird seine Herkunft nun zum Thema, wie er Anita berichtet:

»Letzten Donnerstag habe ich sehr gelacht. Da ist nämlich herausgekommen in der Schule, dass ich Jude bin. In einem Gespräch fragte mich ein Österreicher: ›Du gehst doch sicherlich zurück nach Deutschland.‹ Ich antwortete: ›Du bist aber reichlich kindlich. Ich kann doch als jüdischer Flüchtling nicht wieder zurück!‹ Darauf er: ›Was? Du bist ein Jude? Wir hatten dich immer für den einzigen deutschen Arier gehalten.‹ Nun hatten wir am Tage vorher einen Aufsatz geschrieben über ›Abzeichen und Uniformen‹ (natürlich englisch) und mein Aufsatz war vorgelesen worden. Einen Augenblick später kommen fünf Deutsche zu mir, auf einmal, alle so kameradschaftlich und ganz anders als sonst. Einer sagt: ›Ja, ich hab gestern, als dein Aufsatz vorgelesen wurde, gesagt, wenn die in Deutschland wüssten, was der hier für Aufsätze schreibt, würden sie ihn aus der HJ herauswerfen!‹ Als sie dann noch hörten, dass ich orthodox bin, sind sie überhaupt aus dem siebten Himmel gefallen.«[15]

In Deutschland kommt es in der Nacht auf den 10. November 1938 zu gewalttätigen Pogromen gegen die Juden. Gegen 22.30 Uhr werden von München aus, wo Hitler, Goebbels und weitere hochrangige Nationalsozialisten zusammensitzen, sämtliche NSDAP- und SA-Stellen im Land aufgerufen, mit der Zerstörung jüdischen Eigentums zu beginnen. Kurz vor Mitternacht erreicht den Borkener NSDAP-Kreisleiter Hermann Upmann ein Anruf der Gauleitung aus Münster, dass es noch in dieser Nacht mit »den Aktionen gegen die Juden« losgehe. Die Borkener SA-Gruppe sitzt zu dieser Zeit bei einem »Zechgelage« in ihrer Stammkneipe zusammen. Währenddessen treffen auswärtige SA-Männer ein, die bald damit beginnen, Fensterscheiben der jüdischen Wohnhäuser zu zerschlagen. Die Organisatoren der Ausschreitungen waren der Meinung, dass auswärtige Männer ungehemmter aufträten, weil sie die Opfer nicht persönlich kennen würden. Gleichwohl beteiligen sich im Verlauf der Nacht auch Borkener SA-Männer, teilweise stark alkoholisiert, an den Übergriffen.

Manfred erfährt in London aus der Zeitung von den Zerstörungen der Pogromnacht. Erst ein paar Tage später bekommt er Nachricht aus der Heimat. Die Eltern sind wohlauf. Sie waren während der Ausschreitungen bei Verwandten in Völksen bei Hannover und blieben dort unbehelligt. Manfreds jüngerer Bruder Theo übernachtete bei einer Tante in Borken. Gemeinsam mit seinem Cousin harrte er auf dem Dachboden aus. Sie hörten die Tumulte auf der Straße, blieben aber unentdeckt. 29 jüdische Männer und Frauen, darunter auch Jugendliche, wurden in der Pogromnacht in Borken inhaftiert. Das Haus der Familie Gans blieb zwar unversehrt, aber die jüdischen Einrichtungen in der Stadt sind beschädigt. Zwei Tage nach den Pogromen kommen Manfreds Eltern zurück nach Borken. Moritz Gans zieht mit seinem Sohn Theo los, um den Zustand der Synagoge zu begutachten. Trotz der Zerstörung der Inneneinrichtung scheint sie nicht baufällig zu sein. Kurze Zeit später wird er jedoch von Bürgermeister Grünberg vorgeladen, der ihm verkündet, dass die jüdische Gemeinde die Synagoge entweder auf eigene Kosten abreißen müsse oder er die Kosten des Abrisses von 3000 Reichsmark der Stadt zu erstatten habe. Moritz erwidert, dass die jüdische Gemeinde kaum noch existiere, da fast alle emigriert oder in Haft seien, und dass die Gemeinde gewiss nicht über 3000 Reichsmark verfüge. Zudem sei das Gebäude doch intakt und müsse nicht abgerissen werden. Der Bürgermeister aber bleibt stur. Das Grundstück wird von der Stadt konfisziert, ohne die Gemeinde auszuzahlen, die Synagoge bald darauf abgerissen.

Nach den Novemberpogromen drängen die Nationalsozialisten die verbliebenen Juden im Land mit ständig neuen Maßnahmen immer weiter ins Abseits. Ihnen ist nun verboten, Auto oder Fahrrad zu fahren, Radios oder Schreibmaschinen zu besitzen, Kinos, Schwimmbäder und Gaststätten zu besuchen sowie Wälder und Parkanlagen zu betreten. Spätestens da muss Moritz klargeworden sein, dass jüdisches Leben in dieser Stadt nicht mehr möglich und vor allem nicht mehr sicher ist. Ihren Sohn Theo bringen Moritz und Else nun unverzüglich in die Niederlande. Manfred soll ihn und seine Cousine Recha Moch in England in Empfang nehmen.

Spätabends, es ist schon dunkel und kalt, begibt sich Manfred zum Bahnhof Liverpool Street im Londoner Osten. Um diese Uhrzeit sind hier nur noch wenige Leute anzutreffen und erst recht keine Jugendlichen. Doch Manfred genießt solcherlei Abenteuer zunehmend. Er sucht sich einen Platz im Hook Continental, jenem Zug, der ihn erst vor wenigen Monaten nach London gebracht hat. Nun rollt die schwere Dampflok Richtung Küste. Mitten in der Nacht fährt der Zug in Harwich ein. Das Schiff mit Theo und Recha an Bord wird erst am frühen Morgen erwartet. Da Manfred mit dem ersten Zug aus London ihre Ankunft verpasst hätte, muss er sich nun die Nacht im Fischereihafen um die Ohren schlagen. Nur aus einigen Spelunken dringen noch ein paar Wortfetzen und etwas Licht in die dunklen Gassen. Vorsichthalber trägt Manfred sein kleines feststehendes Messer am Körper, dennoch wird ihm etwas unheimlich, als plötzlich ein Mann auf ihn zuschreitet und ihn anspricht. Zu Manfreds Erleichterung ist es kein Gauner, sondern ein Mitarbeiter der Salvation Army, der es gut mit ihm meint. Für ein paar Penny darf Manfred in den Räumen der Heilsarmee schlafen. Nach einer kurzen Nacht bricht er um fünf Uhr morgens gleich zum Fährhafen auf. Trotz der frühen Morgenstunde herrscht am Kai schon reger Betrieb. Gespannt verfolgt Manfred, wie das Schiff in den Hafen einfährt und festmacht. Er hält Ausschau nach Theo und seiner Cousine Recha. Dann ist es endlich so weit. Schon von weitem sieht er, wie die beiden die Gangway entlangkommen. Kurz darauf liegen sie sich in den Armen. Mit dem Sonnenaufgang des 4. Januar 1939 fahren sie gemeinsam nach London. Stolz präsentiert Manfred ihnen die große Stadt und ist glücklich darüber, dass er fortan Familie in der Nähe hat. Sein Bruder Theo kommt kurze Zeit später in New Herrlingen unter, ein Landschulheim, das Anfang der dreißiger Jahre aus dem württembergischen Herrlingen nach Otterden in der Grafschaft Kent verlegt worden war und in dem in diesen Wochen zahlreiche jüdische Kinder aus Deutschland aufgenommen werden.

In Großbritannien setzt sich unmittelbar nach den Novemberpogromen eine Gruppe einflussreicher Juden beim britischen Premierminister Chamberlain dafür ein, dass zumindest jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich einreisen dürfen. Sie haben Erfolg. Über 10000 jüdische Flüchtlinge (bis 17 Jahre) kommen mit den sogenannten Kindertransporten nach Großbritannien. Zumeist sind es jüdische Hilfsorganisationen, die die erforderliche Bürgschaft von 50 Pfund Sterling je Kind (etwa drei Monatsgehälter) und eine Unterkunft organisieren. Die britische Regierung will verhindern, dass die Flüchtlinge dem Land finanziell zur Last fallen. Auch Manfreds Onkel Alex Moch ist wieder in die Bemühungen um die jüdische Jugend involviert. Im Sommer 1938 ist er von Brandenburg erstmals nach England gekommen und nun damit befasst, möglichst viele Schüler sicher nach England zu bringen. Als die gesamte Belegschaft des Landwerks Neuendorf während der Novemberpogrome in das KZ Sachsenhausen gebracht wird und den Jugendlichen dort ein ähnliches Schicksal droht, muss er schnell handeln. Alex Moch reist nach England, verhandelt mit dem German Jewish Aid Committee und findet schließlich einen geeigneten Ort: das Gutshaus Tythrop in Kingsey, Buckinghamshire. Manfred unterstützt seinen Onkel als Übersetzer bei den schwierigen Verhandlungen. Ende 1938 kann Alex Moch die Belegschaft aus Sachsenhausen freibekommen und zudem mehr als 100 jüdische Schüler seiner Landwirtschaftsschule nach England holen. Im Tythrop House führen sie nun ihren Ausbildungsbetrieb aus Neuendorf fort.

© Aviva Gans-Rosenberg und Daniel Gans

Manfred (Mitte) übersetzt, links Alex Moch, Kingsey 1940