Читать книгу Shambhala - Daniela Jodorf - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

6

Оглавление__________________________________________________

In meinem Eifer bemerkte ich nicht, dass ich zwei kapitale Fehler gemacht hatte. Erstens hatte ich Rondorfs Refugium durch meine Säuberungsaktion verändert und ihm meine Ordnung aufgezwungen. Zweitens hatte ich sein neues Reportagethema unerlaubt zu meinem eigenen gemacht. Als ich das Büro gut gelaunt betrat, würdigte mich Rondorf keines Blickes. Er hämmerte, das Zweifingersystem perfekt beherrschend, auf seinen Computer ein und ignorierte mich angestrengt. Selbst als ich uns einen indischen Instant-Kaffee mit viel Zucker und Milch kochte, wie ich es von Sahana gelernt hatte, grunzte er nur und strafte mich weiterhin mit Nichtachtung. Ich nahm meine Notizen zur Hand und las den fertigen Bericht noch einmal durch, nur um etwas zu tun zu haben und meine Unsicherheit zu überspielen. Was sollte ich bloß tun? Ich musste versuchen, so offen und unbefangen wie möglich mit Rondorf zu reden, um seinen Einschüchterungsversuchen keine Nahrung zu geben. „Waren Sie in Mumbai, um für Ihren Artikel über die Rechte der indischen Frauen zu recherchieren?“, fragte ich freundlich.

Rondorf machte sich endlich die Mühe, kurz aufzusehen. „Frau von Teubner, ich arbeite, wie Sie sicher sehen. Und wenn ich arbeite, möchte ich nicht gestört werden. Doch bevor Sie unnütz hier herumsitzen und Löcher in die Wand starren, können Sie ein paar Anrufe für mich erledigen.“

Es war nicht zu fassen. Er degradierte mich schon wieder zu seiner Hilfskraft. Ich fühlte mich entmündigt, gedemütigt und kontrolliert. Genervt hielt er einen Zettel hoch. Es dauerte einige Sekunden bis ich verstand: Ich sollte aufstehen und mir meine Arbeit abholen.

Auf dem Zettel hatte er in schwer leserlichem Gekritzel eine Liste von Frauenorganisationen zusammengestellt. Dahinter stand in dicken Blockbuchstaben: Terminvereinbarung! Unter Rondorfs kritischem Blick telefonierte ich die Liste durch. Weil ich wusste, dass ich ihm nichts Recht machen konnte, versuchte ich es gar nicht erst und ließ mir gleichgültig von jeder Organisation einen Termin nennen. Die Liste sprach Bände über Rondorfs Artikel: Women’s Commonwealth Association, Women’s Help the Hungry, British Council for Women’s Studies und last, but not least, Women’s Entrepreneur Society. Konservative Schiene. Einen Moment lang kam mir Rondorf selbst fast unwirklich vor, eher wie ein Prototyp als wie ein real existierender Mensch. Er war dominant, herrschsüchtig, aufbrausend, cholerisch, ein John Wayne mit Füllfederhalter. Themen wie politische Entwicklungen, der Indien-Pakistan-Konflikt, ökonomische Bestrebungen Indiens, Indien als Schwellen- oder Entwicklungsland hatten ihm seinen Ruf als brillanter Schreiber eingebracht. Warum schrieb er an diesem Thema? Warum so undifferenziert, wie ich vermutete? Und warum zum Teufel war ausgerechnet ich an ihn geraten?

Rondorf klimperte noch gegen Mittag auf seiner Tastatur. Obwohl es im Raum angenehm kühl war, standen ihm Schweißperlen auf der Stirn. Die knautschige Jacke seines einzigen Anzugs hing achtlos über der Lehne seines Stuhles. Ich nahm mir ungefragt das Recht, eine ausgiebige Mittagspause zu Hause zu verbringen. Wortlos legte ich ihm die abtelefonierte Liste nebst Terminen und meinen Wochenendbericht auf den Schreibtisch und verschwand. Wenn er Schweigen wollte, konnte er Schweigen haben.

Zwei Stunden später traf mich fast der Schlag. Rondorf musste während meiner Abwesenheit wie ein Hurrikan gewütet haben. Überall waren Zettel und Stifte verstreut und meinen Schreibtisch hatte er ebenfalls wieder okkupiert. Er selbst war nicht zu sehen, und auch seine knautschige Jacke hing nicht mehr über dem Stuhl. Ich erlaubte mir einen lautstarken Tobsuchtsanfall. Keine Tränen, nur Wut. Nachdem ich mich ausgetobt hatte, entdeckte ich auf meinem Schreibtisch eine Mappe, an der ein Zettel mit Instruktionen im üblichen Telegrammstil befestigt war: „Korrektur lesen!“ Die Verachtung, die Rondorf mir gegenüber in jedem Wort und jeder Geste zum Ausdruck brachte, machte mich rasend. Ich konnte einfach nicht mit ihm zusammenarbeiten, wenn ich noch einen Funken Selbstachtung besaß.

Erst nach einem weiteren Kaffee hatten sich meine Nerven so weit beruhigt, dass ich mich den Korrekturfahnen widmen konnte, ohne sie vor Wut zu zerreißen. Rondorf berichtete langatmig und schleppend. Aus seiner Sicht waren die gegenwärtigen Probleme der indischen Frauen kein Resultat ihrer Suche nach einer neuen Identität, sondern eine Folge dessen, was er als „weiblichen Egoismus“ bezeichnete. Die Frauen lehnten sich gegen gute und bewährte Traditionen auf, und das war die Wurzel allen Übels. Keine Spur von Rondorfs brillanter sprachlicher Prägnanz. Er schrieb wie ein Inquisitor, selbstgerecht und verurteilend. Mit jedem Wort, das ich las, verschwand ein weiteres Stück des Respekts, den ich einmal vor ihm als dem Erfahreneren gehabt hatte. Endlich begann ich zu begreifen, wie Rondorf tickte. Ich las nüchterner Korrektur und strich gnadenlos alle Fehler und schiefen Formulierungen an. Als ich die Korrekturfahne wieder auf seinen Schreibtisch legte, entdeckte ich zufällig meinen, in kleine Schnipsel gerissenen Bericht in seinem Papierkorb. Das war zuviel der Respektlosigkeit.

Kuber fuhr mich nach Hause, aber ich fand keine Ruhe. Nervös rannte ich von Zimmer zu Zimmer, stellte erst den Fernseher an, dann Musik und griff schließlich nach dem Telefon, um Julie in Berlin anzurufen. Aber was sollte ich ihr erzählen? Und was erwartete ich von ihr? Mitleid? Eine Lösung? Wer außer mir selbst konnte eine Lösung für mein Problem finden?

In ungewohnt harschem Befehlston pfiff ich Kuber heran und ließ mich im Jogginganzug in die Lodi-Gärten fahren. Bei Frust half nur Laufen. Schon nach wenigen Metern fühlte mich wieder frei von dem Zwang, zu denken, eins mit mir selbst, mit meinem Körper und der Natur. Rondorf war weit weg und unwichtig. Ich verlangsamte meine Schritte, als ein Gebäude in einem Bambushain meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Das musste das Grabmal eines Lodi-Kaisers sein. Das schmutzige, leicht verfallene Sandsteingebäude lag auf einer kleinen Anhöhe und schien im abendlichen Sonnenlicht von innen heraus zu leuchten. Ich entdeckte eine Tür und unterbrach meinen Lauf, um die Quelle dieses Leuchtens ausfindig zu machen. Es dauerte einen Moment, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Etwas flatterte wild auf mich zu. Eine Fledermaus. Dutzende von ihnen hingen schlafend an der Decke. Ihr Dung verbreitete einen scharfen Gestank. Angeekelt steckte ich die Nase in mein T-Shirt.

Der steinerne Sarkophag stand nur wenige Schritte vor mir, und als ich näher trat, traf mich fast der Schlag. Er war mit einem Relief geschmückt: eine Schlange, die sich in den Schwanz biss… Mit einem seltsamen Gefühl der Wehmut ließ ich meine Hände darüber gleiten. Die Schlange beschrieb einen vollkommenen Kreis, und mir war, als erwache sie durch meine Berührung zum Leben. Es war Babas Schlange, die ich auf dem Arm gehalten hatte. Meine Begegnung mit Baba war kein Traum gewesen. Baba war Realität. Nicht anders, nicht weniger als Rondorf. Warum fiel es mir nur so schwer, das zu glauben?

Wieder strich ich sanft über das Relief und hatte plötzlich das vage Gefühl, dass dieses Symbol etwas in mir ansprach, das mir bisher fremd gewesen war. Der Anblick der Schlange zog mich nach innen. Sie wirkte wie mein Bild der blauen Berge und sogar noch intensiver, noch mitreißender, noch verführerischer. Ich war auf einmal ganz sicher, dass dieses unfassbare Etwas der eigentliche Grund für meine Reise nach Indien war. Es war wie ein lautloser Ruf, den ich nur vernehmen konnte, wenn ein Symbol ihn hörbar werden ließ. Es kam mir vor, als wisse ich längst um die symbolische Bedeutung der Schlange und hätte sie nur vergessen. Die Schlange schien eine eigenartige Macht über mich zu haben. Ihre kreisförmige Windung war wie ein Strudel, der mich tiefer und tiefer in mein eigenes Inneres zog. Ich fürchtete, mich in der inneren Dunkelheit zu verlieren. Energisch kämpfte ich gegen den aufkommenden Schwindel an und schleppte mich mühsam ins Freie. Vor dem Gebäude fiel ich schwer atmend ins Gras.

Ich hatte vorgehabt, heute genau das Spiel zu spielen, das Rondorf gestern mit mir gespielt hatte: Ignorieren. Aber er machte mir einen Strich durch die Rechnung. Kaum war ich im Büro, kam er mir leutselig entgegen: „Trinken Sie auch einen Kaffee?“

Ich erwartete, dass er mich in die Küche schickte. Falsch. Rondorf machte Kaffee. Nach wenigen Minuten kehrte er mit zwei dampfenden Tassen zurück, nur um mich noch mehr zu überraschen: „Übrigens, danke für die Überarbeitung. Sie haben mir sehr geholfen.“

Mir fiel keine Antwort ein. Ich war seinen Launen ausgesetzt wie ein Fähnlein dem Wind. Rondorf schmierte mir Honig ums Maul: „Auch Ihr Bericht war hervorragend. Warum haben Sie mir nicht von Ihrem Interview erzählt?“

In mir schimpfte es: „Klar war mein Bericht hervorragend. So hervorragend, dass du ihn in den Papierkorb geworfen hast.“ Und dennoch taten mir Rondorfs Worte gut. Ich gierte förmlich nach seinem Lob und seiner Anerkennung. Mit jedem freundlichen Satz aus seinem Mund wich meine vorsichtige Zurückhaltung. Ich wollte so gern glauben, dass er es ehrlich meinte. Mein Selbstbewusstsein erlebte einen ungeahnten Aufschwung, als Rondorf mich bat, am Nachmittag einen Termin bei der Gattin des Britischen Botschafters für ihn wahrzunehmen. Das war eine wahrhaft steile Karriere: binnen zwei Wochen, von der Putzfrau über die Sekretärin zur offiziellen Stellvertreterin. Und doch blieb ich argwöhnisch. Meine innere Stimme sagte mir, dass ich Rondorf nicht vertrauen konnte. Sobald er das Büro verlassen hatte, rief ich Philipp in der Berliner Redaktion an und bat ihn um einen Gefallen. Er sollte für mich ausspionieren, an welchem Thema Rondorf momentan arbeitete. Philipp meldete sich ansteckend gut gelaunt: „Berliner Redaktion des Magazins, Stein am Apparat. Was kann ich für Sie tun?“

„Philipp, ich bin’s, Caro.“

„Caro. Schön, dass du anrufst. Wie geht es dir?“

Ehrlich antwortete ich: „Gut und schlecht“, und sprach, ohne Philipps Reaktion abzuwarten, von meinem Unbehagen gegenüber Rondorf, von seiner ruppigen, unberechenbaren Art, dem Mangel an selbständiger Arbeit, unter dem ich litt, von meiner Befürchtung, es mit Rondorf keine zwei Jahre auszuhalten, von meiner Einsamkeit und dem Verdacht, dass Rondorf mich absichtlich verunsicherte und einschüchterte. „Ich wundere mich über Rondorfs unorthodoxe Arbeitsweise. Er schreibt seit Wochen wie ein Besessener an einem Artikel, den man in zwei Wochen fertig haben könnte. Er reist nach Mumbai, angeblich geschäftlich, aber ich sehe keinen Bezug zu seinem aktuellen Reportagethema. Immer wieder schickt er mich weg oder gibt mir sinnlose Aufgaben, als wolle er mich loswerden. Könntest du für mich herauskriegen, welchen Beitrag Rondorf als nächstes plant?“

Phil äußerte berechtigte Bedenken: „Willst du wirklich hinter seinem Rücken Nachforschungen über ihn anstellen? Was ist, wenn er dahinter kommt, wo er dir doch jetzt schon das Leben zur Hölle macht?“

Das Risiko musste ich eingehen. „Rondorf verkauft mich für dumm. Ich muss herausfinden, was hier vor sich geht. Nur dann habe ich eine Chance zu bestehen.“

„Sprich doch mit Herrn Aurich über dein Problem“, schlug Philipp vor.

„Unmöglich. Was soll ich ihm sagen? Entschuldigen Sie bitte, Herr Aurich, ich bin zwar erst seit zwei Wochen in Delhi, weiß aber bereits sicher, dass ich der Aufgabe nicht gewachsen bin. Rondorf und ich kommen nicht miteinander klar. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Rondorf etwas vor mir verheimlicht. Ich würde mich lächerlich machen, Philipp.“

„Also gut, Caro. Ich will sehen, was ich für dich tun kann. Ich melde mich! Pass auf dich auf!“

Das schmiedeeiserne Tor der British High Commission öffnete sich wie von Geisterhand, nachdem ich dem Wachmann meinen Presseausweis vorgelegt hatte. Mrs. Montgomery erwartete mich. Rondorf musste mich also angekündigt haben.

„Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihren Besuch, Miss von Teubner.“

Sie bat mich zum Tee in den Salon. Während sie das Personal instruierte, schaute ich mich um. Das Zimmer war geschmackvoll eingerichtet. Englische und indische Antiquitäten mischten sich in perfekter Kombination. Durch eine große Schiebetür hatte man einen freien Blick in den gepflegten Garten. Ich sah einen Pool und einen riesigen Teich, in dem überdimensionale Seerosen blühten. Über dem Rasen flimmerte die schwüle Hitze. Im Raum sorgte ein langsam rotierender Deckenventilator für kühle Frische. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis der Tee serviert wurde. Mrs. Montgomery schenkte zwei Tassen ein und bot mir englisches Gebäck an.

„Sind Sie schon lange in Indien, Miss von Teubner?“

„Nein, erst seit zwei Wochen. Ich lebe mich noch ein.“

„Ja, Indien ist sehr fremd für uns. Meine ersten Wochen hier waren die interessanteste Zeit meines Lebens. Und wenn ich interessant sage, meine ich alles andere als einfach. Ich war hin und her gerissen zwischen Faszination und unerträglicher Irritation. Ein paar Mal war ich kurz davor, meinen Mann in Indien zu lassen und allein nach England zurückzukehren. Die Hitze machte mich krank, der Gestank ekelte mich an, die Unzuverlässigkeit und die Geldgier der Inder ging mir auf die Nerven. Und gleichzeitig war ich wie verzaubert von ihrer Anmut, ihrer Schönheit, ihrer unerschütterlichen Gelassenheit und ihrer tiefen Spiritualität. Nun leben wir schon drei Jahre hier, und ich kann mir nicht vorstellen, Indien jemals leichten Herzens zu verlassen.“

„Wie alt sind Sie?“, rutschte es mir heraus. Die Frage war völlig unpassend. Ich schuldete der Gattin des Botschafters mehr Respekt. Leider war es zu spät, die flapsige Bemerkung zurückzunehmen, aber Mrs. Montgomery schien mir den Fauxpas nicht übel zu nehmen. Sie lachte über meine Impulsivität. „Ich bin sechsunddreißig. Mein Mann ist zwanzig Jahre älter als ich. Dies ist sein dritter Botschafterposten. Zuvor war er in Paris und Mombasa. In Kenia haben wir uns kennen gelernt. Ich habe dort als Ärztin für eine Hilfsorganisation gearbeitet.“ Mrs. Montgomery unterbrach sich. „Aber Sie sind bestimmt nicht gekommen, um über meine Lebensgeschichte zu plaudern. Wie ich höre, arbeiten Sie an einem Artikel über die Rechte der indischen Frauen?“

„Ja, das ist richtig.“ Ich erzählte ihr von meinem interessanten Ausflug zur Fashion Fair und von Mrs. Singh, der ich dort begegnet war. Erfreut rief Mrs. Montgomery: „Ah, Sie kennen Mrs. Singh bereits. Ihren Namen hätte ich Ihnen als ersten genannt. Sie ist eine hervorragende Anwältin, die sich sehr für die Rechte der Frauen einsetzt. Wir haben schon viele interessante Veranstaltungen gemeinsam besucht und organisiert.“

„Mrs. Singh und ich sprachen darüber, dass die indische Frau auf der Suche nach einer eigenen Identität zu sein scheint.“

„Suchen wir nicht alle nach einer eigenen Identität?“, sagte Mrs. Montgomery nachdenklich. „Indien ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Dieses Land hatte niemals wirklich die Chance, eine eigene, gemeinsame Identität zu finden. Erst seit 1947, also seit seiner Unabhängigkeit, ist Indien ein Staat mit einer zentralen Regierung. Das hat es in der ganzen Geschichte des Subkontinents nicht gegeben. Früher bestand das Land aus zahlreichen Fürstentümern mit zum Teil sehr unterschiedlichen Sitten, Gebräuchen und Sprachen. Auch die Briten haben es nicht geschafft, über ganz Indien zu herrschen, wohl aber gelang es ihnen, dem Land eine einheitliche Verwaltungsstruktur zu geben, die Verkehrsverbindungen, vor allem das Eisenbahnnetz, auszubauen sowie ein staatliches Rechtsund Bildungswesen einzuführen. Ich selbst würde diese Errungenschaften nicht pauschal als positiv bezeichnen. Einem Land, dessen Wesensmerkmal die Vielfalt ist, das aus den unterschiedlichsten Bevölkerungs- und Glaubensgruppen besteht, wurde systematisch ein europäisches System übergestülpt, das seiner Vielfalt nicht gerecht werden konnte. Wäre es nicht besser gewesen, eine den indischen Bedürfnissen und der indischen Vielfalt entsprechende Verwaltungsstruktur zu schaffen? Aber hätten die Briten das für Indien tun können? Muss so etwas nicht vielmehr wachsen? Sich selbst entwickeln?

Meines Erachtens hat Indien erst heute die Chance, seiner eigenen Vielfalt gerecht zu werden. Unabhängig kann ein Land nur sein, wenn es seine Identität kennt und akzeptiert. Wer oder was ist dieses Indien, das frei und unabhängig sein will? Manchmal glaube ich, die Inder wissen es selbst nicht. Ist es nicht paradox, dass Indien in seiner ersten Verfassung von 1950 fast alle von den Briten geschaffenen Institutionen übernahm? Ist die Verfassung eines Landes nicht so etwas wie sein Herz? Wenn die Verfassung eines Landes, das sich gerade befreit hat, auf dem aufbaut, was die ehemaligen „Unterdrücker“ hinterlassen haben, hat sich das Herz des Landes noch nicht befreit. Vielleicht ist das die Ursache vieler typisch indischer Probleme. Und da wären wir auch wieder bei den Rechten der Frauen… Hat sich deren Herz wirklich schon befreit? Kennen sie sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse?“

Mir war, als stelle Mrs. Montgomery mir diese Frage. Kannte ich mich und meine eigenen Bedürfnisse? Nachdenklich blickte ich hinaus in den Garten. Mrs. Montgomerys Worte hatten mich tief berührt: Nur ein befreites Herz ist wahrhaft unabhängig. Wieder spürte ich diese eigenartige Wachheit, die mir inzwischen schon vertraut war. Und wieder dachte ich: Die Ereignisse und meine persönlichen Fragen und Probleme passen auf magische Weise zusammen. Alles schien durch einen roten Faden miteinander verbunden und hatte einen tieferen Sinn. War es das, was Baba als Erwachen bezeichnet hatte? Ein eigenartiges, tieferes Erkennen? Innere Führung? Es war mehr als bloßes Verstehen, mehr, als sich durch logische Schlussfolgerungen ergründen ließ. Es lag hinter dem Beweisbaren und entsprach eher einem tiefen Gefühl, einem unerklärlichen Wissen, das sich auf das richtige Stichwort hin auftat. Dieses Wissen erfüllte mich mit einer tiefen Freude und eigenartiger Sicherheit. Mir war plötzlich klar, dass ich herausfinden musste, wer ich wirklich war. Ich musste herausfinden, ob ich wirklich frei und unabhängig war. War ich ein „freier Mensch“ mit einem befreiten Herzen?

„Was denken Sie?“, unterbrach Mrs. Montgomery mein inneres Zwiegespräch.

„Ich bin zum ersten Mal glücklich, in Indien zu sein!“

„Hätten Sie Lust, sich das Haus und den Garten anzusehen?“

Gern folgte ich meiner Gastgeberin durch ihr stilvolles Heim. Im Garten nahmen wir einen Drink am Pool und gerieten unmerklich in ein immer persönlicher werdendes Gespräch, in dessen Verlauf Mrs. Montgomery mich spontan einlud, zum Abendessen zu bleiben. Bald nannten wir uns beim Vornamen, und unsere Unterhaltung wurde von Minute zu Minute vertrauter. Ich erzählte Elly, warum ich nach Delhi gekommen war, und sprach auch von der Unzufriedenheit und dem Wunsch nach einer neuen Herausforderung, die dem Angebot des Magazins vorausgegangen war. Zum Abendessen tranken wir Rotwein. Nach dem zweiten Glas hörte ich mich plötzlich fragen: „Haben Sie schon einmal von einem Ort namens Shangri-La gehört?“

Elly legte ihr Besteck zur Seite. „Wie kommen Sie darauf?“

„Der Name ist mir in Indien zum ersten Mal begegnet. Ich wüsste gern mehr über seine Bedeutung.“

Trotz der Vertrautheit, die ich Elly gegenüber empfand, und der Offenheit, mit der wir redeten, zögerte ich, ihr von meiner Begegnung mit dem weisen Alten vom Taj Mahal zu berichten. Die Frage nach Shangri-La hatte mich schon genug Überwindung gekostet.

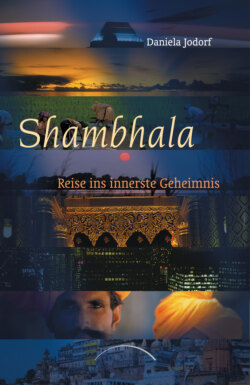

„Soweit ich weiß, wird Shangri-La immer in Verbindung mit Argatha und Shambhala genannt, verborgenen Städten im Himalaja, von denen niemand so recht weiß, ob es sie wirklich gibt. Diesen mystischen Orten soll eines gemeinsam sein: Es sind Orte fast übermenschlichen Wissens, beinahe so wie die sagenumwobene Himmelspforte, ein spirituelles Reich jenseits der profanen und alltäglichen Welt. Shangri-La ist so etwas wie das keltische Avalon. Ein Ort, der im Nebel liegt und allen verborgen bleibt, die nicht eingeweiht sind.“

„Ein bloßer Mythos also.“ Ich war enttäuscht.

„Mythos ist sicher die beste Beschreibung, aber Mythen enthalten sehr viel Wahrheit, Caroline. Das lernt man nirgendwo besser als in Indien.“

Sollte ich Elly auch nach dem Schlangensymbol fragen? Die Worte des alten Schlangenbeschwörers hallten in mir wider: „Suche nach dem verborgenen Shangri-La, das du nur finden wirst, wenn du verstehst, … Suche die Schlange, die sich in den Schwanz beißt.“

Einem inneren Zwang folgend, fragte ich Elly: „Sind Sie in Indien schon einmal dem Symbol einer Schlange begegnet, die sich in den Schwanz beißt?“

Es mochte reine Einbildung sein, aber ich hatte das Gefühl, dass Elly mich einen Moment lang kritisch musterte. Fast hörte ich ihre Frage: „Wer ist diese Frau?“ Ein gewisses Unbehagen machte sich in mir breit. Ich fürchtete, Elly zuviel von mir offenbart zu haben, zu weit in die Welt des Neuen und Sonderbaren vorgedrungen zu sein. Gleich darauf hatte Elly sich wieder unter Kontrolle, und die Falte, die sich zwischen ihren Augenbrauen gebildet hatte, glättete sich. Ohne direkt auf meine Frage zu antworten, sagte sie: „Sie müssen unbedingt einen Freund von mir kennen lernen. Daniel ist Tibetologe. Niemand kennt sich so gut mit indischer und tibetischer Mythologie aus wie er. Er sagt, dass in den Mythen und Symbolen der alten Völker die Wahrheit verborgen liegt. Sie seien wie ein Rätsel, hinter dem sich das Göttliche verbirgt. Es reiche aus, nur eines der tiefgründigen Symbole vollständig zu erfassen, um den Zusammenhang allen Lebens zu ergründen. Daniel ist ein interessanter Mann, der ein ungewöhnliches Leben lebt. Eigentlich ist er nie richtig erwachsen geworden. Wie ein kleiner Junge scheint er immer auf der Suche zu sein. Wenn man ihn auf seine Rastlosigkeit anspricht, reagiert er nur abweisend und sagt: „Ich bin, wie ich bin.“ Er lehrt mit Leib und Seele, liebt seine Frau und seine drei Kinder, und ist doch ein schrecklicher Einzelgänger. Jedes Jahr reist er drei Monate lang allein nach Dharamsala oder Tibet, um dort zu studieren und zu praktizieren. Dabei ist er keiner dieser verrückten Weltverbesserer oder Aussteiger, sondern eigentlich ein sehr konservativer Mensch und auf seine Art fast weise. Ich bin sicher, dass er Ihnen einiges über dieses Schlangensymbol erzählen kann. Ich werde Sie sobald wie möglich miteinander bekannt machen.“