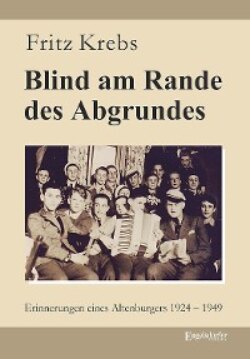

Читать книгу Blind am Rande des Abgrundes - Fritz Krebs - Страница 8

1. Ein neuer Jahrgang und eine neue Hoffnung

ОглавлениеIch kam am 13. August des Jahres 1924 in dem vogtländischen Städtchen Auerbach zur Welt. Sechs Jahre waren seit dem Ende des Ersten Weltkrieges vergangen. Die Mehrzahl der Menschen in Deutschland schlug sich mehr schlecht als recht durch die bestehenden schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse jener Zeit, die von hohen deutschen Reparationszahlungen an die Siegermächte und den Auswirkungen einer Weltwirtschaftskrise geprägt war. Ein Hoffnungsschimmer auf eine Veränderung ihrer Situation ergab sich im selben Monat als das durch den verlorenen Krieg verarmte Land ein Münzgesetz erhielt, mit dessen Wirksamwerden die Flut an inflationären Geldscheinen verschwinden sollte. Per Gesetzesbeschluss verwandelte man damit jede Billion Reichsmark in jeweils eine Rentenmark. Für mich, den neuen Erdenbürger, blieben einige Tausenderscheine von wertlos gewordenem Papiergeld übrig, um mich später an die denkwürdigen Ereignisse im Monat meines Erscheinens zu erinnern.

Das sichtbare Licht dieser Welt wird mir wohl zunächst aus einer elektrischen Stubenlampe entgegengestrahlt sein. Sie hing über dem großen runden Tisch in der Mitte des Wohnzimmers meiner Großeltern und war, wovon ich mich später überzeugen konnte, mit schönen bunten Perlenschnüren bekränzt. Das Liegen unter ihrem Lichtkegel, aus dem auch die Stimmen der mit mir beschäftigten Menschen zu kommen schienen, dürfte zu den ersten schwach erinnerlichen Wahrnehmungen meines Lebens gehören. Man hat mir später erzählt, ich sei auf diesem Tisch gewindelt worden, wobei gewöhnlich außer meiner Mutter auch ihre beiden Schwestern und meine Großeltern anwesend waren. Mein Vater dürfte damals selten zugegen gewesen sein. Als gelernter Schlosser befand er sich in der Gegend von Leipzig, um an einer weiterführenden Berufsausbildung für Lokomotivpersonal teilzunehmen. Meine Mutter arbeitete als Weißnäherin in einer der zahlreichen Auerbacher Textilfabriken. Meine Eltern waren also im Begriffe, für sich und für mich an einer hoffnungsvolleren Zukunft zu arbeiten.

Da meine Mutter mit mir noch bei ihren Eltern wohnte, wurde ich während ihrer Abwesenheit von den beiden Tanten und der Großmutter betreut. An Fürsorge und lieben Menschen hat es mir damit von Anfang an nicht gefehlt. Besonders fühlte ich mich zu meiner Tante Marie hingezogen. Sie hatte im ersten Weltkrieg den Verlobten verloren und war unverheiratet geblieben. Sie führte Heimarbeit aus und konnte deshalb bei Bedarf jederzeit für die Betreuung des neuen Erdenbürgers zur Stelle sein.

Auf dem Schoße der Mutter, Foto 1924

Mein Großvater, der seinen Sohn und Geschäftsnachfolger durch den Krieg verloren hatte, übte seinen Beruf als Schmiedemeister noch aus, obwohl er dafür eigentlich schon zu alt war. Der Krieg und die nachfolgende Inflation hatten ihn wirtschaftlich ruiniert. Als Kleinkind habe ich ihn noch gemeinsam mit einem Gesellen in seiner Schmiede hantieren gesehen. Sie befand sich im Parterre unseres Hauses. Wenn man in das obere Stockwerk gelangen wollte, musste man auf einem mit Fließen belegten Gang an den drei nebeneinander aufgestellten Amboss Steinen vorbeigehen. Man sagte mir später, ich sei wie alle in diesem Hause geborenen Kinder, täglich in dem durch das Abschrecken von glühendem Stahl erwärmten Wasser aus Großvaters Schmiede gebadet worden. Noch zu einem viel späteren Zeitpunkt, als ich schon in Altenburg die Schulbank drückte und meinen Geburtsort nur noch in den Ferien aufsuchen konnte, begrüßte mich ein alter Nachbar jedes Mal mit den Worten: „D’r eis’nwass’rgebodene Fritz is wieder do!“

Dieser „eisenwassergebadete“ Nachwuchs im alten Schmiedehaus wuchs zu einem lebhaften und auch recht sensiblen Burschen heran. In dem alten Haus gab es genug Nischen, Treppen und Truhen, wo sich ein Dreikäsehoch verkriechen, wo er herumklettern und Unbekanntes aufstöbern konnte. Sein Temperament wurde nur gebremst, wenn er von den Erwachsenen einmal wieder eine jener Schauergeschichten aufgeschnappt hatte, die manchmal bei den abendlichen Gesprächen zum Besten gegeben wurden. Dann bekam das alte Haus für ihn ein gespenstisches Innenleben, sodass er sich nicht mehr sorglos in jeden Winkel zu kriechen traute. Viele Frauen in jener damals besonders armen Gegend waren oft bis in die tiefe Nacht hinein mit Heimarbeiten beschäftigt, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Da verband man gern die Pflicht zur Arbeit mit dem Angenehmen einer Unterhaltung, indem man sich reihum in den Wohnungen traf. Während die Frauen mit sicherer und flinker Hand feine Spitzenmuster aus Stoffbahnen ausschnitten, wozu kleine sehr scharfe Scheren benutzt wurden, liefen die Neuigkeiten aus der Stadt, manche Erinnerung an frühere bessere Zeiten und manchmal auch die schaurigsten Geschichten in der Runde. Je mehr ich davon mithörte, umso neugieriger wurde ich auf eine Fortsetzung des Geschichtenerzählens. Mein Widerstand gegen ein rechtzeitiges Zubettgehen wuchs dabei immer mehr, jedoch nicht allein wegen meiner Neugier, sondern auch deshalb weil ich mich vor dem Alleinsein in der dunklen Kammer fürchtete. Die Schlafkammern befanden sich nämlich unter der Dachschräge. Sie hatten keine elektrische Beleuchtung. Man erreichte sie über eine knarrende Stiege. Dabei führten die Erwachsenen eine brennende Kerze mit. Nach dem Nachtgebet lag ich dann jedes Mal allein unter meinem dicken Federbett während meine Mutter oder die Tante mitsamt dem Kerzenlicht über die alte Holztreppe nach unten verschwand. Gespenstische Schatten drehten sich dabei noch einige Male um das rohe Gebälk des Dachbodens. Dann lag alles im tiefen Dunkel. Gelegentliches Knacken eines Balkens oder das Rütteln des Windes am Dach bewirkten, dass meine Phantasie oft noch lange an dem Faden aus der gehörten Erzählung weiterspann ehe ich endlich einschlief. Daran erinnere ich mich noch heute sehr gut, weil ich auch zu späterer Zeit noch häufig und für längere Dauer bei meinen Großeltern in Auerbach sein durfte, als meine Eltern schon längst eine gemeinsame Wohnung in Altenburg bezogen hatten.

Bis in die Gegenwart hinein hänge ich mit einer besonderen Zuneigung an meiner Geburtsstadt und ihren Bewohnern, obwohl nun keiner mehr von denen am Leben ist, die ich einst kannte. Meine Tante Marie nahm mich fast immer mit, wenn sie Besuche oder Besorgungen zu machen hatte. Dadurch lernte ich alsbald die meisten Geschäfte und viele Menschen kennen. Beim Fleischer Müller um die Ecke, dessen Grundstück an das Unsere grenzte, erhielt ich manchmal ein warmes Würstchen aus dem stets angeheizten silberglänzenden Metallkessel vom Ladentisch. Aus dem Laden des Kaufmannes, in dem es geheimnisvoll nach Gewürzen, Kaffee und anderen Düften aus aller Welt roch, ging ich nie wieder heraus, ohne dass er mir ein paar Bonbons schenkte. Kolonialwarenladen nannte man damals diese Art Lebensmittelhandlungen. Der Besitzer, Herr Knoll, betrieb auf seinem Grundstück eine eigene Heringsräucherei und röstete auch den von ihm angebotenen Kaffee selbst. Er war ein rühriger liebenswürdiger Mann. Seine Frau beeindruckte mich wegen ihres alemannischen Dialektes. Sie hatten einen Sohn, der zwei Jahre älter war als ich, weshalb ich öfter zu ihm eingeladen wurde. Gottfried wuchs in einem wirtschaftlich gut gesicherten Hause auf. Sein Spielzeug war vom solidesten und teuersten. Wenngleich ich den Unterschied zu meiner eigenen häuslichen Umgebung wohl fühlen mochte, so war ich doch fest davon überzeugt, dass es mir am allerbesten ging. Diese meine ersten Jahre waren durchaus ein guter Anfang für mich. Ich wurde von vielen Menschen verwöhnt und von meinen Verwandten sehr nachsichtig behandelt. Besonders meine Großmutter konnte mir nie einen Wunsch abschlagen. Gemessen an den Kinderwünschen der heutigen Zeit waren meine Wünsche allerdings recht bescheiden. So brachte mich im Sommer der Eismann mit seiner Handglocke in Bewegung. Ein Fünfpfennigstück war bei Großmutter immer drin, trotz ihrer sehr kleinen Rente. Ihre besondere Nachsicht mir gegenüber hatte bei Großmutter einen besonderen Grund, den ich erst viel später erfahren sollte. Als sie nämlich ihren einzigen Sohn durch den Krieg verloren hatte, da verfiel sie in eine schwere Gemütserkrankung und interessierte sich nicht mehr für ihre Umwelt. Dieser Zustand besserte sich erst seit meiner Geburt nach und nach. Das führte bei den Mitgliedern der Familie zu der Ansicht, dass die Geburt ihres ersten Enkels den Beginn ihrer Genesung ausgelöst habe. Dazu mag auch mitgeholfen haben, dass man mir den Vornamen „Fritz“ gegeben hat. So hieß jener Onkel, den ich nicht mehr kennenlernen konnte. Ich war in eine Umwelt hineinversetzt, die sich wohl für die Erwachsenen in einem recht betrüblichen Zustand befand, jedoch für ein Kind in ausreichendem Maße Geborgenheit bereithielt. Deutschland litt an den Folgen des größten Massengemetzels, das die Menschen bis dahin je erfunden und nicht ohne Grund als „Weltkrieg“ bezeichnet hatten. Die einfachen Menschen in diesem Land befassten sich mit den lebensnotwendigen Dingen und versuchten, ihre eigene kleine Welt in Ordnung zu halten. Ich habe es immer als einen besonderen Glücksumstand angesehen, dass ich als Vogtländer geboren wurde. Die Menschen in meiner Umgebung waren ziemlich anspruchslos gegenüber den materiellen Dingen aber in ihrer Nähe entwickelte sich ein Empfinden von Wärme und Geborgenheit wie ich es andernorts und später nur selten erlebt habe.

Im Hause meiner Großeltern gab es zwei Haustiere, einen Hund von der Rasse der Pekinesen und eine schwarze Katze. Sie unterschieden sich für mich vor allem darin, dass sich der Hund streicheln ließ so lange ich das wollte, die Katze dagegen bestimmte selbst wann ihr das zusagte. Trotzdem hatte gerade sie ein ganz besonderes Verhältnis zu mir. Man sagte mir, sie habe sich zum Bewacher meines Babyschlafes aufgeschwungen und jeden Fremden angefaucht, der meinem Korbwagen zu nahe gekommen ist. Leider habe ich sie später durch meine Derbheit ungewollt so vergrault, dass sie sich hinfort nur noch in Gegenwart Erwachsener von mir anfassen lassen wollte. Trotzdem habe ich Katzen immer eine große Zuneigung entgegengebracht. Man sagt der Katze Charakter nach, weil man ihr nichts befehlen kann. Vielleicht wäre es für mich gut gewesen, wenn ich die Reaktion unserer damaligen Hauskatze schon so hätte verstehen können. Eine solche Lehre hinsichtlich des „Befehls von oben“ fand leider bei mir wie bei den meisten anderen Deutschen erst nach den schlimmen Erlebnissen im zweiten Weltkrieg den geeigneten Nährboden.

Als meine Eltern in Altenburg ihren eigenen Hausstand gründen konnten, war das für sie bestimmt ein Anlass zur Freude, hatten sie doch gemeinsam ein erstes wichtiges Ziel erreicht.

Das Schmiedehaus meiner Großeltern; Am Mühlberg 1 in Auerbach/Vogtl Bei mir löste die Ankündigung des bevorstehenden Wegganges der Familie aus Auerbach einen inneren Widerstand gegen das neue Zuhause aus, der noch Jahre anhalten sollte.

Als Zweijähriger musste ich mich dennoch in die beschlossene Zusammenführung der Familie an einem anderen Ort fügen. Ich hatte mich allerdings schon zu sehr an die Menschen in meinem Geburtshause gewöhnt, als dass ich die Rechte und Pflichten meines Vaters hinsichtlich meiner Erziehung nun ohne weiteres hätte akzeptieren wollen. Ihn kannte ich bis dahin nur von seinen Wochenendbesuchen und mag dabei schnell gemerkt haben, dass er etwas strenger mit mir verfuhr als die anderen Erwachsenen. Er stammte nicht allein aus Preußen, er war auch Preuße hinsichtlich seiner Vorstellungen von Ordnung, Disziplin und Gehorsam. In meinem Gemüt aber war wohl schon die Saat sächsischer Gemütlichkeit aufgegangen, was unausweichlich einen ernsten Interessengegensatz zwischen Vater und Sohn heraufbeschwören sollte. Ich kleiner Sachse musste dabei der Unterlegene bleiben, wenngleich ich wohl merkte, dass die Sympathien meiner sächsischen Verwandten auf meiner Seite waren. So ging es im Kleinen ebenso wie schon einmal in der großen Politik. Die preußische Disziplin besiegte die sächsische „Gemütlichkeit“. Ich verlor mit einem Male eine vertraute Umgebung und wurde vorerst einmal von den Menschen getrennt, mit denen ich bislang zu tun gehabt hatte. Vermutlich hat mein Vater lange Zeit sehr darum gekämpft, dass aus mir kein verzogenes Bürschchen wurde aber solche Überlegungen sind einem Kind nicht plausibel zu machen. In Altenburg war ich erst einmal ein Fremder. Ich erinnere mich noch deutlich an den ungewohnten Duft von frischem Holz und neuer Farbe in der neueingerichteten Wohnung. Unter den Kindern der Nachbarschaft wirkte ich selbst wie ein Exot denn sie hatten einen ganz anderen Dialekt und amüsierten sich über mein vogtländisches Deutsch. Ich war wie aus dem Nest gefallen und sehr traurig. Die Eingewöhnung wurde mir glücklicherweise dadurch sehr erleichtert, dass man mich noch häufig und über Wochen hinweg nach Auerbach schickte, so dass mir bei jeder Rückkehr nach Altenburg die Hoffnung auf ein früheres oder späteres Wiedersehen mit Auerbach erhalten bleiben konnte. Allmählich lernte ich auch den Dialekt der Altenburger Kinder sprechen, ich wurde gewissermaßen „zweisprachig“, womit das Heimischwerden langsam Fortschritte machte.

Ich war drei Jahre alt und befand mich gerade wieder einmal im Hause meiner Großeltern, als ganz plötzlich mein Großvater verstarb. In der Erinnerung an dieses für meine Großmutter und die beiden Tanten folgenschwere Ereignis sehe ich noch deutlich vor mir, wie der Großvater in einem offenen Sarg unter Blumen auf den Amboss Steinen seiner Schmiede aufgebahrt lag. Das war das Ende der alten Schmiede, in die kein neuer Meister mehr einziehen wollte. Das alte Schmiedehaus blieb noch lange Jahre hindurch von den drei zurückbleibenden Frauen bewohnt und konnte somit der beliebteste Ferienaufenthalt meiner Kinder- und Jugendzeit werden.

Altenburg, die ehemals herzoglich-sächsische Residenzstadt, gehörte in der Weimarer Republik zum Land Thüringen und bildete das Zentrum des östlichsten der Thüringer Kreisgebiete. Am Rande der Leipziger Tieflandbucht gelegen ließ hier der fruchtbare Ackerboden gute Ernten und reiche Bauern gedeihen. Die Stadt selbst war ein kulturelles Kleinod, was wesentlich der Hinterlassenschaft ihrer einstigen fürstlichen Herrscher zu verdanken war. So besaß Altenburg ein sehr bekanntes Theater, verschiedene Museen und zahlreiche wertvolle Architekturdenkmäler, darunter viele Kirchen und mittelalterliche Türme. Die Stadt hatte unter ihren zahlreichen Schulen auch drei sogenannte höhere Schulen und mehrere Fachschulen. Das rege kulturelle Leben in dieser Stadt berührte mich zunächst noch nicht. Die Schönheit Altenburgs mit seinem auf einem Porphyr Felsen weiträumig angelegten Schloss und den winkligen mittelalterlichen Gassen sollte ich erst nach und nach kennenlernen. Wir wohnten nämlich im nördlichen Vorort Kauerndorf, der sich direkt an das Bahnhofsgelände anschloss. Er leitet in die der Stadt vorgelagerten Randbereiche der hier beginnenden Leipziger Tieflandbucht über. In unserer Straße gab es viele Kinder. So fand ich nach und nach auch genügend Spielgefährten meiner Altersgruppe. Das Milieu war hier kleinbürgerlich mit einem starken Anteil aus der Arbeiterschaft. Auch hier war das Leben der Menschen von der allgemein schwierigen Wirtschaftslage geprägt. Das konnte ich aus meiner damaligen Perspektive zwar noch nicht beurteilen, doch selbst Vorschulkinder wussten seinerzeit, dass es unter ihren Vätern solche gab, die keine Arbeit hatten. Die anderen Väter waren in einer der renommierten Nähmaschinenfabriken, der weltbekannten Spielkartenfabrik oder in einer ebenfalls nicht unbekannten Hutfabrik beschäftigt.

Andere arbeiteten auch in den Betrieben der Braunkohlenindustrie, die sich in der Umgebung nördlich und westlich der Stadt befanden. Arbeit gab es für die damals 45 Tausend Einwohner Altenburgs auch noch bei Post und Bahn, im Druckereiwesen, in der Zigarrenfabrik oder in einer der hier ansässigen Maschinenfabriken beziehungsweise in der Brauerei. Unser Haus lag in einer Straße, die parallel zum Bahngelände lief.

Fritz 1926

Wir wohnten damals im obersten Stockwerk des zweigeschossigen Doppelhauses. Wenn ich aus dem Fenster schaute, konnte ich die Fernzüge vorbeifahren sehen, die auf der Strecke Leipzig Zwickau verkehrten. Diese Strecke war noch nicht elektrifiziert und so lernte ich nach und nach die verschiedensten Arten von Dampflokomotiven kennen. Es stampften schwere Güterzüge vorüber, deren Lokomotiven wegen der Ausstattung mit drei Zylindern schon von der Ferne an ihrem besonderen Rhythmus zu erkennen waren. Ich konnte lange im Fensterbrett lehnend zuschauen, wie die verschiedenartigen Waggons vorüberzogen und dabei mit markantem Schlagen ihrer Räder über die Schienenstöße hopsten. Das Geschehen auf dem Bahnkörper war uns so nahe, dass beim Vorüberdonnern von Schnellzügen jedes Mal ein leichtes Klirren des Geschirrs in unseren Schränken zu hören war. Daran gewöhnten wir uns allmählich so, das es nur noch auffiel wenn Gäste darauf aufmerksam machten. Alles in allem wurde die neue Wohnung in Bezug auf ihre Nähe zur Bahn für mich ein sehr anregendes Zuhause. Verglichen mit den Straßen heutiger Wohngebiete war die, in der ich nun aufwuchs, für Kinder fast schon ein Spielplatz. Sie hatte einen Belag aus Kopfsteinen. Darüber rumpelten die Pferdewagen der Bauern aus dem benachbarten Dorf und auch die Gespanne einiger Fuhrunternehmer. Es gab nur wenige Autos in diesem Stadtrandviertel. Manchmal kam der Arzt vom unteren Ende der Straße mit seinem Hanomag vorbei oder das sogenannte „Konsumauto“, das die Konsumgeschäfte der Stadt belieferte. Es gab auch ein Postauto und in größeren Zeitabständen erschien ein Fahrzeug der Stadtreinigung. Letzteres wurde von allen Leuten kurz als „Kehrmaschine“ bezeichnet. Es bereitete uns Kindern im Sommer viel Vergnügen wegen seiner Spritzdüsen, aus denen das Wasser bis über die Bordsteine spritzte. Wir nutzten solche Gelegenheiten, um die nackten Füße darunter zuhalten. Ich erinnere mich noch recht gut an die bunten Regenbogenfarben, die dabei von der Sonne in den Wassernebel hineingezaubert wurden. Das Konsumauto umlagerten wir häufig dann, wenn es frische Brote im Konsumladen ablieferte. Der Duft nach frischgebackenem Brot konnte unseren Appetit mächtig entfachen und mancher lief dann schnell, um sich bei seiner Mutter eine „Bemme“ in die Faust stecken zu lassen. Häuser gab es in dieser Straße nur auf einer Seite. An der anderen Seite führte ein Zaun entlang dem Bürgersteig und grenzte den Fuß des hochgelegenen Bahngeländes vom Geschehen auf der Straße ab, soweit das eben möglich war. Wir hatten jedenfalls bald genügend lose Latten entdeckt, um jederzeit den mit dichtem Buschwerk bewachsenen, uns streng verbotenen Bahndamm mit in unser Spiel einbeziehen zu können. Besonders an Sommernachmittagen war unsere Straße von vielen Kindern bevölkert.

Das Mietshaus, in dem ich aufwuchs; Rasephaser Straße 11 in Altenburg/Thür.

Es wurde dann mitten auf der Fahrbahn Völkerball, Fußball, Fangspiele aller Art oder „Räuber und Gendarm“ gespielt. Bei letzterem oder beim Versteckspiel wurden auch noch alle Anliegergrundstücke mit in das Geschehen einbezogen, denn zu jedem der Häuser gehörten noch Hof und Gartengrundstücke. Das ging zwar nicht ab ohne gelegentliche Kollisionen mit den Hausbesitzern aber es gab keinen Erwachsenen, der das wirklich unterbinden konnte. Auf dem Bürgersteig schoben die kleineren Mädchen ihre Puppenwagen, die Jungs fuhren Trittroller oder mit dem Selbstfahrer, einem nur wenigen Kindern verfügbaren Holzfahrzeug, das mit einem Hebelmechanismus per Hand fortbewegt wurde. Zunächst war ich unter den Kindern, die den Bürgersteig und die nächstgelegenen Nachbargrundstücke bevölkerten. Wie schnell aber vergeht die Zeit, wenn man täglich so viel erleben kann wie es für uns Kinder in der kleinen Welt einer solchen Vorstadtstraße der Fall war. Die Grenzen, an die man da stößt, lassen sich ja auch immer weiter nach außen verschieben. Unsere Straße war dafür so recht geeignet, weil sie ebenso wie die daneben liegende Bahnstrecke in eine uns unbekannte Ferne zu führen schien. Sie kam zu uns in einer rechtwinklig verlaufenden Kurve aus einer Bahnunterführung heraus, bevor sie das erste der nebeneinander aufgefädelten Häuser erreichte. Nach dem zwölften der zwei- und dreistöckigen Häuser verließ sie wieder den Parallellauf zum Bahngelände, um einige hundert Meter davon entfernt in das nahegelegene Dorf Rasephas hineinzuführen. Kurz davor musste sie noch eine kleine Brücke überqueren, unter der ein schmutziger Bach mit dem bemerkenswerten Namen „Blaue Flut“ hindurchfloss. Derselbe schlängelte sich durch Gärten und Wiesen hindurch, plätscherte weiter mit den Abwässern unserer Stadt durch freies Land nach Norden, bis er sie an seine größere Schwester mit dem schon bekannteren Namen „Pleiße“ weitergeben konnte. Wer in dieser Straße aufwuchs musste eines Tages zwangsläufig entlang dieses Wasserlaufes den Weg in ein grünes Paradies finden, das ideale Möglichkeiten für alle Arten von Kinderspielen bot. Wiesen, der gewundene Lauf des Baches, eine Sandgrube, zwei Gehölze und ein alter verlassener Bahndamm konnten uns manchmal jedes Zeitgefühl verlieren lassen. Es kam vor, dass wir dort die rechtzeitige Rückkehr zum Abendessen verpassten, was natürlich seine Konsequenzen nach sich zog. Wer jemals einen Nachmittag lang als Winnetou, Old Shatterhand oder Nibelungenheld durch den Busch gesprungen ist, der weiß nur zu gut, wie schwer man sich dabei nach einem Terminplan von Erwachsenen in das pünktlich zuhause erwartete Kind zurückverwandeln kann. Heute scheint es mir, als hätte ich seitdem nie wieder Wiesen mit so hohem Gras und so vielerlei Arten von Pflanzen gesehen wie gerade hier. Als ich älter wurde, begann ich mich für Botanik zu interessieren. So weiß ich, dass die nun selten gewordene Pechnelke, die Kuckuksnelke und viele Arten von Glockenblumen hier blühten. Im Frühling suchten wir an den Rändern der Gehölze Buschwindröschen, Veilchen und Primeln. Selbstverständlich wurden die Blumensträuße zum Muttertag von den Kindern damals in freier Natur selbst gepflückt.