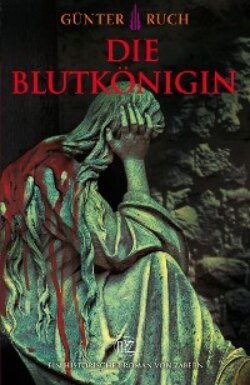

Читать книгу Die Blutkönigin - Günter Ruch - Страница 13

Оглавление5

Die neue Sklavin des Titurius

Titurius hasste Gallien und Germanien, seit er diese Länder zum ersten Mal betreten hatte. Drei kalte Winter waren seitdem vergangen. Das Wetter war unberechenbar geblieben. Meistens regnete es. Aber jetzt war es seit Tagen viel zu heiß für die frühe Jahreszeit, und an diesem Nachmittag war es so schwül und stickig, als wären sie im Tal des Tibers. Genauso grau und schmutzig war auch der Himmel. In Brundisium am Mittelmeer war er vor fünfundvierzig Jahren unter den Konsuln Gaius Marius und Lutatius Catulus geboren worden. Dort in seiner fernen Heimat mochte es im Monat Maius vielleicht so heiß sein, beim Jupiter, doch nicht hier in diesem Legionslager so hoch im Norden, an diesem verfluchten Großen Fluss, dessen keltischen Namen Rhein sie übernommen hatten und auf dessen anderer Seite das Dunkle, Geheimnisvolle, Todbringende lauerte.

Das Legionslager am Ufer des Rheins befand sich am äußersten Rand von Gallien, auf dem Gebiet des keltischen Treverer-Stammes, jenseits der Zivilisation. Hier am Ende der Welt befehligte Titurius fünftausend Soldaten – die ganze XIV. Legion – und fast noch mal so viele Hilfskräfte. Sie alle hörten einzig und allein auf seinen Befehl.

Sein schwarzer, muskulöser karthagischer Leibsklave stand am Kopfende seines Lagers im Kommandantenzelt und fächerte ihm nervös Luft zu. Einen Leibsklaven zu halten gehörte zu den Privilegien eines Militärlegaten.

„Langsamer, Hasdrubal“, herrschte er den Nordafrikaner an. „Soll ich mir einen steifen Nacken holen?“

„Verzeiht, Herr. Hasdrubal hat es nicht mit Absicht getan.“

Titurius lachte rau. „Wenn du es mit Absicht getan hättest, dann würde ich dich ohne zu zögern ans Kreuz schlagen lassen.“

Der Sklave erstarrte. Der Legat war für seine Grausamkeit bekannt. Er spaßte nicht. Titurius ergötzte sich an der Todesangst, die er in den Augen des Sklaven sah. Herr über Leben und Tod zu sein – das war es, was ihn am Soldatenberuf am meisten reizte.

Ungestraft Blut vergießen können. Im Namen des Staates töten dürfen. Und ihn reizte der unsterbliche Ruhm, den es unter dem Kommando und im Schweif des glühenden Kometen Caesar zu gewinnen gab.

Titurius lachte den Schwarzen aus: „Deswegen seid ihr die Sklaven und wir die Herren. Ihr habt die Angst, und wir flößen sie euch ein.“

„So ist es, Meister“, bestätigte der dunkelhäutige Sklave beflissen. „Hasdrubal hat große Angst vor Euch.“

Der Eingang des Zeltes stand weit offen. Von draußen war das vielfältige Lagerleben zu hören. Pferdegewieher und lautes Kommandogebrüll. Ein peitschenartiger Knall. Die Schmiede. Titurius liebte es, wenn seine Männer sehen konnten, dass es ihm besser ging als ihnen. Dass er größere Bedeutung hatte. Dass er es geschafft hatte. Dass er ganz oben war.

Titurius nagte die Knöchelchen der fein gebratenen Taube, mit der er sein Mittagsmahl beendete, säuberlich ab und beobachtete dabei das Treiben draußen im Legionslager. In dessen Mitte stand das Kommandantenzelt, das Prätorium. Dutzende Rauchsäulen stiegen in den niedrigen, diesigen Himmel und vereinten sich mit ihm. Das laute Hämmern der Militärschmiede übertönte die mannigfaltigen Geräusche.

Er langweilte sich. Das letzte Strafunternehmen gegen irgendwelche aufsässigen einheimischen Treverer lag schon lange zurück. Sein heißes Blut quälte ihn. Er wollte jetzt entweder eine Frau haben oder einem Gefangenen Schmerzen zufügen. Titurius gähnte und kratzte sich an seinem ausgeprägten Kinn. Er lag auf seinem mit etlichen Fellen und Kissen abgepolsterten Feldbett im Zelt des Legaten und trank einen Schluck verdünnten Wein.

„Du kannst aufhören mit dem Wedeln“, sagte er zu Hasdrubal. Schwarze Sklaven wie er gab es im Römischen Reich zu Hunderttausenden. Sie waren eines der wichtigsten Importgüter des Reiches. „Du kannst dich ausruhen.“

In Richtung des Großen Flusses kreischten hunderte Möwen, angelockt vom riesigen Militärlager der Römer, das die Soldaten der XIV. Legion unmittelbar am Rheinufer aufgeschlagen hatten, in Sichtweite der germanischen Barbaren. Auf Befehl des Feldherrn hatten sie das Legionslager mit Erdwall, Graben und Palisade so stark befestigt, dass sie keinen keltischen oder germanischen Angriff fürchten mussten.

Die Feinde – eigentlich waren sie erbärmlich, dachte Quintus Titurius Sabinus. „Valerius!“, rief er seinen jungen Militärtribunen, der sich im benachbarten Zelt aufhielt. „Valerius! Hörst du mich?“

„Ich komme, Kommandant“, antwortete die Stimme des jungen Tribunen.

Der schlaksige Marcus Valerius war der jüngste der sechs Militärtribunen unter dem Kommando des Legaten. Sie waren die höchsten Offiziere. Valerius stammte aus Placentia in der norditalienischen Provinz Gallia Cisalpina, sein Vater war in den Ritterstand aufgestiegen, ein einflussreicher Parteigänger des Feldherrn Caesar. Der Sohn hatte mehr noch als der Vater die Beflissenheit aller Aufsteiger. Obwohl er ein guter Junge war, konnte Titurius ihn nicht leiden. Vielleicht sogar genau deswegen.

Der Militärtribun erschien wenige Augenblicke später am Zelteingang und legte die geballte rechte Faust zum militärischen Gruß an die linke Brust. „Legat!“

„Valerius, hol mir Considius her.“

Während er wartete, aß Titurius von den Früchten, die ihm Hasdrubal gereicht hatte. Er rülpste und spürte, dass er einen schlechten Atem hatte. Sein Magen war verhärtet. Viel zu viel Wein in den letzten Wochen, seit sie untätig hier am Fluss lagen und nichts zu kämpfen hatten, außer den paar kleinen Strafexpeditionen, die er ausgeschickt und meistens auch selbst befehligt hatte.

Er gähnte. Hoffentlich führte Considius ihm eine Sklavin zu, die ihm wirklich zusagte – am besten wieder eine Keltin wie Meteriola.

Meteriola! Noch immer flüsterte, seufzte und stöhnte er voller Verlangen diesen betörenden Namen, stellte sich vor, wie er ihren geschmeidigen Leib gebrauchte, um sich daran zu befriedigen. Er dachte oft an diese letzte Sklavin, die sein Lager für einen längeren Zeitraum geteilt hatte. Er war ihr zwar am Ende überdrüssig geworden und hatte sie vor ein paar Wochen wegen einer Lächerlichkeit erdrosseln lassen – sie hatte zu viel Macht über ihn gewonnen –, aber dennoch dachte er sehnsüchtig an die Zeit mit ihr zurück. Ehe sie angefangen hatte, ihm zu widersprechen und sich etwas darauf einzubilden, dass sie die Geliebte des Kommandanten war. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er sie nach all seinen Liebesschwüren so einfach töten lassen würde. Sie hatte seinen Charakter nicht durchschaut. Die Bosheit gegenüber Meteriola hatte ihm tiefes Vergnügen bereitet. Grausamkeit war seine größte Leidenschaft, noch vor der geschlechtlichen Begierde. Am erregendsten fand er es, wenn er beides, wie bei Meteriola, miteinander verbinden konnte.

Endlich erschien der Sklavenhändler, mit einer jungen Frau im Schlepptau. „Ave Caesar!“

„Salve, salve, mein verehrter Considius. Ich sehe, Ihr könnt Gedanken lesen! Ihr habt gleich ein Frauenzimmer mitgebracht.“

„Es ist mein Beruf, die Wünsche meiner Kunden zu erraten, schon bevor sie ihnen selbst bewusst sind“, sagte der weißhaarige Sklavenhändler. Sein hageres Gesicht war auf einer Seite mit einer langen Narbe gezeichnet, und er trug einen kurz gestutzten, ebenfalls weißen Bart. Beides verlieh ihm ein verwegenes Aussehen.

Considius hatte Titurius auch Meteriola vermittelt. Der Sklavenlieferant war ein wortkarger Weltverächter. Er sorgte für den reibungslosen Nachschub an Sklaven und Sklavinnen. Und er war der Abnehmer aller Sklaven, die sie auf ihren Raubzügen durch das Keltenland erbeuteten. Überall gab es Sklaven. Sie waren in jedem Heer der römischen Republik ein alltäglicher Anblick. Considius und seine Leute hatten immer gute Ware im Angebot, selbst hier am Ende der Welt. Beispielsweise griechische Feldschreiber oder Vermessungsspezialisten oder thrakische Barbiere und Aderlasser aus Ägypten oder die jungen Keltinnen, die aus irgendeinem Grund das Pech gehabt hatten, in die Sklaverei zu geraten, und die ihren römischen Besitzern in jeder Hinsicht zu Willen sein mussten. Im Lager gab es sogar einen germanischen Pferdeheiler, der Cotta, dem Stellvertreter des Kommandanten, gehörte.

„Schau an … Wen haben wir denn da?“, fragte der Legat interessiert.

Die Sklavin, die der Sklavenmeister Considius hereingebracht hatte, fiel genauso wie Meteriola durch ihre langen, glatten, roten Haare auf, war von schlanker Gestalt und ihre Augen zeigten, dass sie einen festen Willen hatte. Das war das Erste, was Titurius auffiel. Das Zweite war ihre Schönheit.

„Sie heißt Maura“, sagte Considius heiser. „Sie steht in der Blüte ihrer Fraulichkeit. Sie ist eine Trevererin, hat der Freund gesagt, der sie mir besorgt hat.“

„Eine Trevererin?“

Der Sklavenmeister schnalzte leise mit der Zunge. „Jung und hübsch ist sie, würde ich sagen.“

„Ja, ich seh es.“ Mauras rote Haare leuchteten. Für einen Moment fixierte sie Titurius, dann senkte sie den Blick, als wolle sie zeigen, dass sie demütig und gehorsam war.

„Sie ist eine schöne Katze“, sagte der Kommandant anerkennend.

Sie war noch schöner und interessanter als Meteriola, fand Titurius. Bei dieser Sklavin, das wusste er sofort, konnte er nicht gleichgültig bleiben. Maura feuerte seine Fantasie an. Er wusste, dass ihm vor der Lagebesprechung am Abend noch ein besonderes Vergnügen bevorstand. Zeit genug war. Er konnte es kaum erwarten.

„Sie ist geschmeidig und gehorsam, jedenfalls ist sie es jetzt, wo sie ordentlich gezähmt worden ist. Du weißt ja, Titurius, dass man den Trevererinnen nachsagt, dass sie sich gut reiten lassen“, sagte der Sklavenlieferant mit der trockenen Miene eines Kenners.

Titurius antwortete mit einem bösen Lachen. „Ich finde es reizvoll, dass es eine Trevererin ist. Wir sind hier umgeben von ihrem Stammesgebiet. Und trotzdem hat ihr Stamm weder unsere Landtage besucht noch gehorcht er sonst unseren Befehlen. Es würde mich schon interessieren, einmal auszuprobieren, ob diese – wie hast du sie genannt?“

„Maura. Maura heißt sie.“

„Auszuprobieren, wie es mit Mauras Gehorsam aussieht und was sie alles mit sich machen lässt.“ Offenbar hatte der Kommandant schon ganz genaue Vorstellungen. Er hatte Feuer gefangen, das bemerkte auch die Sklavin Maura.

„Ich habe sie noch keinem anderen hier im Lager angeboten. Ihr sollt sie bekommen, wenn Ihr sie wollt, Kommandant. Ich bin Euch schließlich noch einen Gefallen schuldig.“

Titurius grinste verschwörerisch und nickte. „Kann sie unsere Sprache?“

„Man sagt, ganz gut. Der Freund, von dem ich sie habe, hat gesagt, dass sie sehr lernfähig und begabt ist.“

Titurius lachte. „Verstehe. Komm her!“, befahl er der rothaarigen Sklavin.

„Ja, Herr“, sagte sie in gutem Latein. Zögernd trat sie näher.

„Schau mich an!“ Sie hielt seinem Blick stand. Es war unklar, ob sie begriffen hatte, was die Männer eben besprochen hatten. „Wunderschöne grüne Augen hast du.“

„Ja, Herr“, sagte die Sklavin.

„Das finde ich auch, das mit den Augen“, stimmte Considius zu. Er sah, dass der Kommandant angebissen hatte.

„Interessant, Considius. Deine Trevererin … Wir werden sehen. Wie viel soll sie kosten?“

„Für Euch ist sie umsonst, Legat. Ich hoffe, Ihr werdet bei entsprechender Gelegenheit an mich denken.“

„Umsonst? Gut. Also lass sie hier. Ich sage dir dann, ob ich sie behalten werde. Doch ich glaube schon.“