Читать книгу Novela natural - Gueorgui Gospodínov - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление3

Ellos flotan en el vacío, puesto que este existe. Al entrar en contacto entre sí, desatan la generación. Y al separarse, la destrucción.

demócrito,

según Aristóteles

Flaubert soñaba con escribir un libro sobre nada, un libro sin ninguna fábula externa, un libro «que se sostuviese a sí mismo con la fuerza interna de su estilo, como la tierra se sostiene en el aire». Proust llegó a realizar, hasta cierto punto, tal ensueño sosteniéndose en la memoria involuntaria. Pero él tampoco pudo evitar caer en la tentación de fabular. La inmodestia de mi deseo consiste en hacer una novela compuesta solo de inicios. Una novela que arranca todo el tiempo, promete algo, llega hasta la página diecisiete y vuelve a empezar. Había encontrado la idea —o el origen primordial— de semejante empresa en la filosofía antigua, sobre todo en aquella trinidad natural-filosófica: Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. Sobre estas tres ballenas reposaría la novela de inicios. Empédocles defiende un número limitado de «raíces», y a los cuatro elementos primordiales (tierra, aire, fuego, agua) añade el amor y la discordia, que son los que los ponen en movimiento y realizan las combinaciones. El más comprensivo con mi novela resultaba ser Anaxágoras. La idea de la panspermia, o de las semillas de las cosas (Aristóteles las llamaría más tarde «homeomerías», pero eso suena mucho más frío e impersonal), podía llegar a convertirse en la fuerza fecundadora de esta novela. Una novela construida por un sinfín de partículas pequeñas, de sustancias primordiales, o sea, de principios que participan en combinaciones ilimitadas. Si Anaxágoras sostiene que cada cosa concreta se compone de pequeñas partes a su semejanza, entonces la novela podría construirse solo a base de inicios. Fue entonces cuando decidí intentarlo con los principios de novelas que se han convertido ya en clásicos literarios. Podría llamarlos también «átomos», rindiendo homenaje a Demócrito. Una novela atomista de inicios que flotan en el vacío. Mi primer experimento sonaba así:

Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo el rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso.

Si soy el héroe de mi propia vida o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas. Para empezar mi historia desde el principio, diré que nací (según me han dicho, y yo lo creo) un viernes a las doce en punto de la noche.

Me llamo Arthur Gordon Pym.

Comoquiera que el squire Trelawney, el doctor Livesey y otros caballeros como ellos me han pedido que ponga por escrito todos los detalles referentes a la isla del tesoro, de principio a fin, sin callar nada excepto sus coordenadas —y esto solo porque todavía queda allí tesoro que recobrar—, tomo la pluma en el año de gracia de 17… y me remonto a la época en que mi padre regentaba la posada Almirante Benbow, cuando el viejo marinero de piel curtida y con la cicatriz de un sablazo llegó a hospedarse bajo nuestro techo.

Ayudaron a Bay Ganyo a quitarse de los hombros la basta capa turca, luego se cubrió con un fino manto belga y todos afirmaron que Bay Ganyo ya estaba hecho todo un europeo.

—¿Por qué cada uno de nosotros no cuenta una historia sobre Bay Ganyo?

—¡Estupendo! —exclamaron todos.

—Empiezo yo.

—Esperad, yo me sé más historias…

—De eso nada, yo primero, tú no sabes nada.

Se armó un alboroto. Al final todos acordamos que empezara Stati. Y él empezó.

Siempre que me pongo a pensar en el indio, se me viene a la memoria también el turco. Y por muy extraño que parezca, tiene su explicación.

Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des dominios, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j’y crois) — je ne vous connais plus, vous n’êtes plus mon ami, vous n’êtes plus mi esclavo fiel, comme vous dites. Bien, buenos días, buenos días. Je vois que je vous fais peur, siéntese y hablemos.

El segundo día de Pascua de Resurrección de 1870 encontrábame en casa del señor Petko Ráchev, literato y periodista búlgaro. Vivía en una estrecha casa de dos plantas que hacía esquina entre dos callejones angostos e inmundos, en uno de los barrios menos acogedores de Constantinopla: Balkapankhan. Tras el almuerzo, la señora K., pariente del señor Ráchev que vivía con él, puso sendas copas grandes delante de nosotros, las llenó de manzanas peladas y cortadas en rebanadas y las bañó con vino de Paşalimani, negro y delicioso. Y así, sacando con los dedos las rebanadas de manzana y dando pequeños sorbos, continuamos nuestra charla, alegres y gozosos.

Nací en 1632, en la ciudad de York, donde mi padre (quien antes era comerciante en Hull) se había retirado después de hacerse con una considerable fortuna y de abandonar sus negocios. En contraste con mi educación doméstica y la escuela de nuestra región, él me había dado una enseñanza bastante amplia, con la intención de convertirme en un hombre de leyes, pero yo tenía algo del todo diferente en la cabeza.

Hace ya unos años, en Hamburgo, vivía un comerciante llamado Robinson. Tenía este tres hijos. El mayor de ellos quiso hacerse soldado, se alistó en un regimiento y, en una batalla contra los franceses, perdió la vida. El segundo hijo ambicionaba ser hombre de ciencias pero una vez, encontrándose sudado, bebió mucha agua fría, agarró la tisis y murió. Y así fue que quedó nada más el hijo menor, a quien llamaban Crusoe.

Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En casa de los Oblonsky andaba todo trastrocado.

Aquella fresca noche de mayo, el chorbadzhí Marko, con la cabeza descubierta y en bata, cenaba con su prole en el jardín.

El sueño del venado texano, que descansa en su guarida nocturna, es alterado por el retumbar de los cascos. Él no abandona su refugio, tampoco se levanta de golpe, porque en la sabana viven caballos salvajes que deambulan por las noches. El venado no hace más que alzar la cabeza, asomando su cornamenta por encima del césped alto, y aguza el oído.

Separados de esta manera, los inicios cobran vida propia, uniéndose a través de extrañas atracciones y repulsiones intertextuales, tal y como predijeron Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Leídos rápidamente uno tras otro se fusionan, entran en acción como los fotogramas de una película y dan lugar a una cinética común que combina héroes y sucesos en una ficción nueva. El inicio de Salinger, a quien le repugnan los inicios al estilo de David Copperfield, se funde lentamente con aquel preciso inicio de Dickens. Tras él, con suma frialdad, hace su aparición la primera frase de la Narración de Arthur Gordon Pym, para disolverse en el mucho más descriptivo relato de La isla del tesoro. A continuación, sin crisis interpuesta, Bay Ganyo relata la historia de Winnetou, mientras que el melindroso inicio francés de la recepción de Guerra y paz se transforma alegremente en el ritual de un convite de sobremesa con vino de Paşalimani y rebanadas de manzana en casa del Sr. Petko Slaveykov. Y como si de una historia iniciada durante esa misma tertulia se tratase, arrancan las primeras líneas de Robinson Crusoe, que, dicho sea muy de paso, fue traducido al búlgaro por el mismo Sr. Petko. La otra traducción de este libro que se ensarta aquí tiene pinta de ser una historia completamente distinta. Más o menos a esas alturas la novela decide convertirse en saga familiar y reúne a la familia de Oblonsky con la del chorbadzhí Marko sin rubor alguno. (¿Y por qué iba a avergonzarse? Una familia es rusa; la otra, rusófila). Además, algo se tuerce en ambas familias, alguien salta una valla, ya sea Kralicha o Karenina. Hasta el venado texano, en algún lugar de las sabanas allende el océano, se altera a causa del mismo ruido.

El mundo es un todo y la novela es lo que ensambla ese todo. Los inicios están ahí, las combinaciones son innumerables. Cada uno de los protagonistas se libera de la predestinación de su historia. Los primeros capítulos de las novelas decapitadas comienzan a hormiguear como panspermias en el vacío y desatan la generación. ¿No es así, querido Anaxágoras?

O Empédocles, que lo expresó de un modo tan bello, si bien algo exagerado: «Brotaron sobre la tierra numerosas cabezas sin cuello, vagaron brazos sueltos desprovistos de hombros, erraron ojos solitarios carentes de frente… Y al azar, incesantemente, se unían los unos con los otros…».

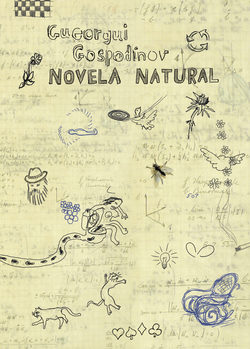

A partir de este momento todo puede desarrollarse de cualquier manera: el jinete sin cabeza puede hacer su aparición en la recepción en casa de los Rostov, por ejemplo, y maldecir con la voz de Holden Caulfield. Puede ocurrir todo género de cosas. Pero nada será descrito en la novela de inicios. Esta proporcionará solo el primer empujón, pero tendrá el tacto suficiente como para retirarse a la sombra del siguiente inicio, permitiendo que los protagonistas se relacionen entre sí del modo que la ocasión requiera. A eso lo llamaría yo una «novela natural».