Читать книгу Das Bernsteinzimmer - Guido Knopp - Страница 10

Kunstraub unterm Hakenkreuz

ОглавлениеAm Anfang stand eine fixe Idee. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte der verhinderte Kunstmaler und abgewiesene Akademiebesucher Adolf Hitler Fantasien entwickelt, Wien, die Stadt seiner Schmach, eines Tages durch eine neue Hauptstadt, Linz, abzulösen. Als er Jahre später tatsächlich die Macht über seine einstige Heimat erobert hatte, stand für den Potentaten fest, auf welchem Gebiet er der Stadt seiner Jugend Weltgeltung verschaffen wollte: Linz sollte zur Welthauptstadt der Kunst aufsteigen, und wie immer in Hitlers Plänen konnte es gar nicht gigantisch genug angelegt sein. In der Kapitale Oberösterreichs wollte sich der Diktator sein eigentliches Denkmal setzen: einen überdimensionalen Kunsttempel, der in der Größe wie in der Ausstattung die Uffizien in Florenz, den Louvre in Paris und die Nationalgalerie in Washington zusammengenommen noch in den Schatten stellen sollte. Zur Ausstellung sollten die in Hitlers Augen schönsten und bedeutendsten Kunstwerke der Welt gelangen. So fantasierte Hitler in trauter Runde davon, dass er sämtliche oder zumindest die meisten Gemälde von Rembrandt, Vermeer, van Delft, Frans Hals und anderen besitzen wolle, um jeweils das beste Stück für seinen Tempel auswählen zu können. Und nebenbei sollte das Mausoleum auch einmal »des Führers« Gebeine der Menschheit bewahren.

Das Bauwerk selbst sollte, dank des Kriegsausgangs, ein Luftschloss bleiben. Für das Inventar aus Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen, Kunsthandwerk, Handschriften, Teppichen und Möbeln indes wurde bereits von 1939 an mit beispielloser Akribie gesammelt. Am Ende stießen alliierte Kunstfahnder in verschiedenen unterirdischen Depots auf eine unfassbare Anhäufung von Kunstschätzen im Wert von mehreren Milliarden Goldmark.

Mit der Zusammentragung dieser monumentalen Pracht für das künftige Museum hatte Hitler persönlich den Generaldirektor der Dresdner Galerie, Hans Posse, beauftragt. Dem international anerkannten Fachmann, den der örtliche Gauleiter erst kurz zuvor wegen angeblicher Neigungen für die »entartete Kunst« abgesetzt hatte, bedeutete das neue Amt nicht nur Rehabilitation, es war sein Traumberuf. Mit höchster Unterstützung durfte der Kenner weitgehend nach seinem Gusto erlesenste Werke von Sammlern, Galeristen und Museen erwerben und hatte dafür schier unerschöpfliche Mittel zu seiner Verfügung. Dennoch war unübersehbar klar, dass mit Aufkäufen und Schenkungen allein der angestrebte gigantische Kunstschatz nicht angehäuft werden konnte. Selbst die ungehemmte Beschlagnahme des Besitzes von Verfolgten und Gegnern des Regimes reichte nicht aus, die Depots zu füllen. Der Kunsttempel von Linz war von Anfang an auf Raub und Diebstahl gegründet. Hitlers Krieg schuf die Voraussetzung dafür. Bevor noch ein Schuss gefallen war, stand die Verwertung der bevorstehenden Beute schon fest.

Bei jedem der Feldzüge folgten in dichtem Abstand auf die vorrückenden Wehrmachtsverbände kunstsachverständige Suchkommandos, die die Aufgabe hatten, sämtliche wertvollen Kunstgüter der besetzten Länder aufzuspüren und »sicherzustellen«. Waren die gesuchten Objekte zuvor noch in Sicherheit gebracht worden, scheuten die Fahnder auch nicht davor zurück, das Versteck mit dem Einsatz von Verhör und Folter ausfindig zu machen. Das gesamte Raubgut wurde von Experten sorgfältig registriert und begutachtet, um dann, je nach Bedeutung, einer von drei Kategorien zugewiesen zu werden. Nur die oberste Güteklasse kam für die Linzer Sammlung in Frage.

Seit dem Krieg gegen Frankreich drängte sich ein abgehalfterter Weggefährte Hitlers aus frühen Jahren auf das Feld des organisierten Kunstraubs. Alfred Rosenberg, als Chefideologe und Erzieher in der Partei kaum mehr gefragt, sah seine Stunde gekommen. Hatte seine Dienststelle ursprünglich nur die Befugnis, Bibliotheken und Sammlungen nach brauchbarem Material für seine geplante »Hohe Schule« zu durchforsten, weitete sie mit Hitlers Einverständnis ihre Befugnisse nun mehr und mehr auf den Kunstsektor aus. Sein neu gegründeter »Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg« (ERR) kümmerte sich zunehmend mit Akribie um die Erbeutung und Erfassung von Früchten der schönen Künste, die Hitlers Kollektion bereichern sollten. Im Laufe der Zeit kam Rosenberg auf diesem Sektor eine Schlüsselfunktion zu. In regelmäßiger Folge durfte er seinem »Führer« ledergebundene Mappen mit den neuesten »Erwerbungen« für den Linzer Musentempel vorlegen. Allerdings mangelte es ihm, wie im Gefüge des NS-Staates üblich, nicht an Konkurrenten und rivalisierenden Dienststellen, die sich mit der Erweiterung des Kriegsschauplatzes noch vermehrten und wechselseitig in erbittertem Kompetenzgerangel verstrickten:

• Auf ihrem Feldzug gegen die Sowjetunion beteiligte sich auch die Wehrmacht diesmal aktiv am Kunstraub. Anders als in den westlichen Besatzungsgebieten, wo Armeebeauftragte beharrlich, wenn auch oft vergeblich, auf die Einhaltung der Kunstschutzkonvention pochten, versorgten sich die Militärs auf ihrem Vormarsch im Osten bedenkenlos mit Gütern aller Art.

• Erfassungskommandos, die dem SS-Reichsführer Heinrich Himmler unterstanden, beschlagnahmten Kunstgegenstände, wenn sie Zeugnis von »Raum, Geist, Tat und Erbe des nordrassischen Indogermanentums« ablegten. Sie waren von der SS-Formation »Das Ahnenerbe« entsandt, um Reliquien für den kruden Germanenkult, wie er in der SS gepflegt wurde, einzusammeln und ihrer zentralen Dienststelle in Berlin zu übermitteln.

• Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop ließ es sich vor dem Krieg gegen die Sowjetunion nicht nehmen, ein eigenes Sonderkommando aufzustellen, das später in »Bataillon Ribbentrop« umbenannt wurde. Es hatte ebenfalls die Aufgabe, unmittelbar hinter der Front Kunstwerke sicherzustellen. Besonders wissenschaftliche Institute, Bibliotheken und Paläste sollten die Raubtäter durchkämmen und schlicht »alles, was wichtig und wertvoll ist«, beschlagnahmen. Ihre Beute sammelten sie in Lagerhallen im Zentrum Berlins. Das Bataillon, dem mehrere hundert Fachleute angehörten, gliederte sich in vier Kompanien, von denen eine in Italien und Afrika zum Einsatz kam und die anderen drei während des Russlandfeldzugs die Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd begleiteten. Anführer des Kommandos war Eberhard von Künsberg, ein Major der Waffen-SS, der schon in Frankreich für den Außenminister Kunst konfisziert hatte.

• Ein weiterer Sonderbeauftragter, der immer zur Stelle war, wenn Aussicht bestand, kunsthistorisch bedeutsame Sammlerstücke, wie etwa Handzeichnungen von Albrecht Dürer, zu erbeuten, war SS-Hauptsturmführer Kajetan Mühlmann. Er fungierte als Hoflieferant für Nazi-Größen wie Hermann Göring. Der zweite Mann im Staat mit einer Fülle von Ämtern war es auch, der in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung und als Beauftragter für den Vierjahresplan den findigen und bedenkenlosen Spürhund auf seine Beutezüge entsandte.

• Göring selbst war nächst seinem »Führer« der maßloseste Nutznießer des Kunstraubzugs. Seine Leidenschaft für das Sammeln von Kunst wandelte sich im Laufe des Krieges in blanke Gier, die ihn am Ende völlig vereinnahmte. Güterzugweise ließ er sich aus allen besetzten Gebieten immer schönere und wertvollere Gemälde, Statuen, Skulpturen, Porzellanerzeugnisse, Schmuckstücke, Waffen und was ihm sonst noch besitzenswert erschien anliefern, bis am Ende alle Ausstellungsflächen und Depots seines Anwesens »Karinhall«, seiner Schlösser, Land- und Jagdhäuser schier überquollen. Nach Berechnungen der Alliierten hatte Göring sich einen Besitz im Wert von rund 680 Millionen Mark angehäuft. Bei der Beschaffung kannte er keine Scheu und keine Skrupel. Er ließ Beziehungen spielen, drohte, erpresste, beschlagnahmte, betrog, setzte Regierungen unter Druck, bis er die Objekte seiner Begierde seiner Sammlung einverleibt hatte. Görings Leidenschaft war es, in seinem Sonderzug aus zwölf Waggons mitsamt seinem Hofstaat in einem gerade eroberten Land vorzufahren und aus dem erbeuteten Gut die besten Stücke für seine Kollektion auszuwählen. Alle Dienststellen mussten sich den Wünschen des Privatsammlers beugen. Auch Hitler ließ ihn gewähren.

• Nach ähnlichem Muster, wenn auch im Kleinformat, rafften Hitlers Statthalter im ganzen Herrschaftsgebiet Kunstschätze zu ihrer persönlichen Verfügung zusammen. Eine besondere Meisterschaft auf diesem Gebiet entwickelten die Gauleiter und Reichsstatthalter in den Ostprovinzen des deutschen Herrschaftsbereiches. Wie absolutistische Fürsten bereicherten sie sich hemmungslos an den kostbaren Gütern der unterworfenen Staaten, die sie ganz selbstverständlich als ihren Privatbesitz betrachteten.

• Über all diesen Begehrlichkeiten thronte der auch auf diesem Sektor Allmächtige. Wenn Hitler einen konfiszierten Kunstgegenstand als hochwertig genug für eine spätere Aufbewahrung im Linzer Kunstmuseum erachtete, hatte das Vorrang vor allen untergeordneten Interessen. Als Verbindungsmann zwischen dem obersten Kunsträuber und seinem Sonderbeauftragten Hans Posse führte Hitlers Sekretär Martin Bormann die Regie bei der Verteilung der Zugriffsrechte auf den Beutezügen. Mit dem so genannten »Führervorbehalt« sicherte sich Hitler den Erstanspruch auf sämtliches erbeutete Kunst- und Kulturgut. Nach dem Beginn des Unternehmens »Barbarossa« wurde der Vorbehalt am 24. Juli 1941 auf die »noch zu besetzenden russischen Gebiete« ausgeweitet.

Für diesen Feldzug hatten die Kunsträuber bereits gründliche Vorarbeit geleistet. Schon Monate vor dem deutschen Überfall hatte nämlich ein vermeintlich kunstbeflissener Besucher eine ausgedehnte Erkundungsreise in die Sowjetunion unternommen. Niels von Holst, offiziell Leiter des »Außenamtes der Staatlichen Museen zu Berlin«, zeigte sich ausgesprochen interessiert am kulturhistorischen Erbe des zu dieser Zeit mit dem Deutschen Reich noch in einem Nichtangriffspakt verbundenen Imperiums. Eifrig besuchte der gebürtige Balte während des mehrmonatigen Aufenthalts Museen und Sammlungen in Reval, Leningrad und Moskau und verschaffte sich dort einen Überblick über die Bestände. Nur der Zutritt zu den Magazinen der Museen, den der anerkannte Kunstsachverständige im Mai 1941 mit dem Hinweis auf seine Kaufambitionen erbat, wurde ihm verwehrt. Der wahre Zweck seines Aufenthaltes offenbarte sich später, als deutsche Truppen im Land standen: Holst hatte sorgfältig erfasst, was in sowjetischen Sammlungen an Kunstschätzen zu holen war und welche Kostbarkeiten für Hitlers geplanten Wallfahrtsort in Linz in Frage kämen. Diese Listen hatte er auf diplomatischem Weg an seinen Auftraggeber Hans Posse, den Chef-Sammler für das Museumsprojekt, weitergeleitet. Mit Hilfe der frühzeitig ausspionierten Erkenntnisse konnten die Kunstraubkommandos nach dem Einmarsch gezielt nach den begehrten Objekten fahnden.

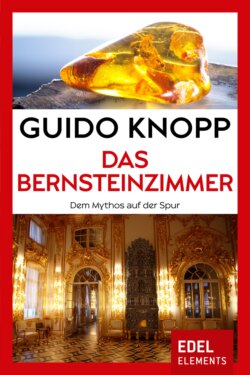

In der Aufstellung war auch das Bernsteinzimmer im Katharinenpalais enthalten. Auf Posses Empfehlung war der Kunstspion nun auch an der Ausplünderung der übrigen Zarenschlösser beteiligt. In diesem Sinne ging am 29. September 1941 beim Oberkommando des Heeres ein Fernschreiben der Adjutantur der Wehrmacht beim »Führer« ein: »Der Führer hat nach dem Vortrag von Reichsleiter Bormann entschieden, dass der Leiter des Außenamtes der staatlichen Museen Berlin, Dr. Niels von Holst, der z. Zt. als Sonderführer die Betreuung der Kunstschätze in Reval ausübt, so eingesetzt wird, dass er auch für weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Sicherstellung der Kunstschätze in Krasnoje Selo, Peterhof und Oranienbaum und später in Leningrad zur Verfügung steht.«