Читать книгу Das Bernsteinzimmer - Guido Knopp - Страница 5

Stoff, aus dem Träume sind

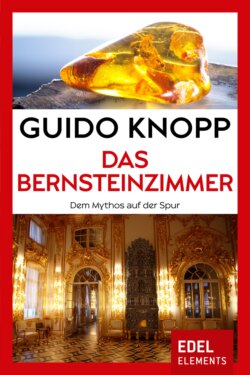

ОглавлениеNicht von ungefähr wird Bernstein auch »Gold der Ostsee« genannt. Ebenso wie das wertvolle Edelmetall übt es eine starke Anziehungskraft auf die Menschen aus und vermag sie in seinen Bann zu ziehen. Nach der griechischen Sage entstand Bernstein aus den Tränen der Heliaden, jener ungehorsamen Schwestern des Sonnengottes Helios, die der Göttervater Zeus zur Strafe in Pappeln verwandelt hatte.

In der Tat ist Bernstein eine Frucht des Waldes, es ist nichts anderes als das gehärtete Harz urzeitlicher Kiefernbäume, die vor 55 bis 35 Millionen Jahren in Nordeuropa tropische Wälder bildeten. Das Holz segnete das Zeitliche, aber das Harz, das aus der Rinde geronnen war, blieb bestehen. Es versickerte im Waldboden und versteinerte in Millionen Jahren zum Fossil – vor allem in dem Teil der Erde, wo sich später die Ostsee ausbreitete. Doch ist der Bodenschatz kein starres Gestein, sondern er führt ein empfindsames Eigenleben. Bernstein ist ein organisches Material, zerbrechlich und weich. Es reagiert auf UV-Licht, Säure, unter bestimmten Einflüssen kann es austrocknen, die Farbe verändern oder zerfallen.

Insekten, Schnecken oder Blüten, die einst in der klebrigen Masse hängen geblieben waren, überdauerten in ihrem goldenen Grab bis heute. Inclusen (Einschlüsse) werden diese Phänomene genannt. Die meisten Bernsteinstücke, oft vom Meer an den Strand gespült, sind winzig klein, gerade recht für ein Schmuckstück oder einen Talisman. Aber es gibt auch größere Exemplare. Sammler, gerade wenn sie systematisch graben, stoßen schon mal auf Brocken von mehreren Kilogramm Gewicht. Der größte bekannte Bernsteinfund bringt annähernd zehn Kilo auf die Waage.

Typisch ist die durchsichtige bis matte honiggelbe Färbung, doch die Farbpalette reicht von hellem Gelb bis zu rötlichem Braun, mitunter ist gar ein bläulicher oder grünlicher Schimmer erkennbar. Aber nicht nur das schillernde Aussehen zog die Menschen an. Schon frühzeitig schrieben sie dem Bernstein Wunder- und Heilungskräfte zu. Zermahlen zu Pulver, mit Ölen vermischt, als Salbe oder als Bruchstück im Amulett sollte es böse Geister und Krankheiten abwehren. Die heilende Wirkung leitete man auch aus einer anziehenden Eigenschaft des Materials ab: Durch Reibung wurde es magnetisch.

Nicht nur wegen seiner Ausstrahlung, sondern vor allem dank seiner weichen und leichten Beschaffenheit wurde Bernstein schon seit der Steinzeit zu Schmuck und Dekor von Gebrauchsgegenständen verarbeitet. Frühzeitig setzte ein schwunghafter Handel ein, ganze Berufszweige gediehen längs der Handelswege. Besonders im 17. und 18. Jahrhundert entstanden Ketten, Pokale, Essbestecke, Schatullen, Kronleuchter, Griffe von Gehstöcken oder Degen aus dem beliebten Material. Versierte Bernsteindreher fertigten Plastiken, Schränke, Kommoden, Spiegelrahmen, Altäre, selbst Querflöten daraus. Allein am sächsischen Kurfürstenhof in Dresden waren zeitweise an die hundert Bernsteinkünstler tätig.

Der Schwerpunkt der Bernsteinverarbeitung lag traditionell an der Ostseeküste. Zwar ist das schimmernde Gestein mit etwas Glück auch im Binnenland, am Mittelmeer, am Schwarzen Meer oder in der Karibik zu finden. Das Hauptvorkommen erstreckt sich jedoch der Ostsee entlang und dort besonders an der »Bernsteinküste« in der Region um Kaliningrad, das frühere Königsberg. Dort warten nicht nur Bernsteinfischer darauf, dass die See die begehrten Brocken wieder an Land spült. Der Bodenschatz wird überdies bis heute im großen Stil mit Bergbaumethoden unter einer etwa 30 bis 40 Meter dicken Tonschicht zu Tage gefördert. Aus der Tagebaugrube »Blaue Erde« nahe der vormaligen ostpreußischen Hauptstadt stammen immer noch neun Zehntel des weltweit geförderten Bernsteins. In diesem Gebiet hat die Meisterschaft in der Gestaltung des Materials ihr traditionelles Zuhause.