Читать книгу Wir denken an ....... - Heinrich Jordis-Lohausen - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

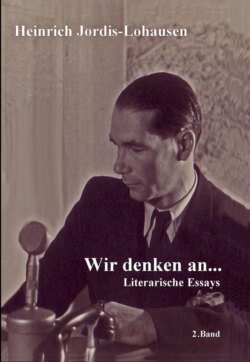

Rudyard Kipling

ОглавлениеDas Thema „Kipling“ – von woher man es immer zu fassen versucht, verengt sich zu dem einen allein interessierenden seines Lebens:

„Kipling und Indien“. Der Amerikaner Sunderland behauptet von ihm, er sei derjenige Europäer gewesen, der Indien am tiefsten gekränkt habe, und dessen Beleidigungen am schwersten gewogen hätten, weil seine Schriften am meisten gelesen wurden.

„Die Tatsache“, fügt er hinzu, „dass Kipling in Indien geboren wurde und einige Jahre dort lebte, verführte seine Leser zu glauben, dass seine Darstellungen wahr sind. Aber sind sie es auch?“

Sunderland selbst verneint diese Frage. Und verneint damit nicht nur den Mann, sondern auch die Legende, denn „the story of the white man´s burden“, das Märchen von des „weißen Mannes Bürde“ geht auf Kipling zurück.

Vielleicht nicht im Sinn einer ersten Urheberschaft, aber doch sicherlich insofern, als seine Bücher mehr als die irgend eines anderen die in manchen Ländern des Westen weitverbreitete Meinung bestätigten, was den farbigen Völkern jenseits des Ozeans von Seiten ihrer weißen Herren geschähe, sei in Wahrheit ein Dienst und keine Gewalttat.

Und Kipling hat zweifellos geglaubt, was er schrieb, und Millionen seinesgleichen haben dasselbe geglaubt und glauben es, wenn nicht alles trügt, auch heute noch.

„Gott hat die Welt denen geschenkt, die das rechte Wort haben, zum Zeichen ihrer Auserwähltheit würden sie herrschen über die anderen und zum Zeichen seines Segens ungeahnte Reichtümer aus der Fron fremder Völker ziehen.“

So etwas lautete ihr Bekenntnis. Und, dem unter ihnen dies zu alttestamentarisch klang, der brauchte bloß (und ohne sein Puritanertum im Wesen zu ändern) an Stelle des Wortes „Gott“ das Wort „Fortschritt“ zu setzen.

Diesen „Fortschritt“ über die Welt zu verbreiten und alle Mühen auf sich zu nehmen, die mit dieser Verbreiterung verbunden waren, war das, was Rudyard Kipling als „the white man´s burden“ bezeichnete.

Die das Gewicht dieser Bürde nicht sehen wollten, allerdings entgegneten frech: „Ihr sagt Christus, aber ihr meint Kattun, ihr sagt Fortschritt, aber ihr meint Geschäft. Ihr sagt Erschließung, aber ihr meint Raub.“

War das alles nur Undank? Torheit unmündiger Völker, die den Wert der an ihnen geleisteten Erziehung nicht zu begreifen vermögen?

Kipling dachte sicherlich so. Und mit ihm, wenigstens bis zum Ausbruch des Burenkrieges, halb Europa.

Die Geschichte lehrt, dass die größten und dauerhaftesten Untaten allesamt mit gutem Gewissen getan wurden. Alle Glaubenskriege bestätigen das, alle Kriege für oder gegen irgendeinen „Ismus“, wogegen man Raub- und Handelskriege in aller Unschuld der Initiative geborener Piraten überließ.

Ein solcher war Lord Clive. Er nahm alle Schuld auf sich (eine wahrer Winkelried des Gewissens) und wurde darum auch verurteilt – aber die Hauptsache war erreicht: Indien war britisch.

Damit es das blieb, bedurfte es allerdings eines anderen Typs. Nicht allein friedlicher Handels- und Geldleute, die das Land für ihre eigene Tasche ausbeuteten, sondern – ihnen zum Gegengewicht – zumindest einer Handvoll verantwortungsfreudiger Männer, die, was sie unternahmen, nicht für sich selber taten und ihre besten Jahre samt ihrer Gesundheit an etwas setzten, was nicht sie selbst waren: Beamten also und Soldaten.

Die verwalteten und verteidigten die Besitzungen ihrer Krone für geringen Sold und machten, was darüber war, um der Sache willen. Sie aber brauchten, was die anderen nicht nötig hatten: ein gutes Gewissen. Ihnen das zu geben, bedurfte es der Legende „of the white man´s burden“. Der sie ihnen am besten interpretierte, war Kipling.

Er hatte das notorisch gute Gewissen seiner Rasse, ihre Initiative und dazu ein gut Stück Phantasie. Und vor allem: Er war ein Kind der indischen Sonne. Seine Geburtsstadt war Bombay.

Ein weißes Kind lebt in Indien in ständiger Gemeinschaft mit Eingeborenen. Es lebt ihr Leben, lernt ihre Sprache, teilt ihre Anschauungen und weiß in frühesten Jahren Dinge von Göttern, Menschen und Tiefen, die sonst europäischen Kindern sorgfältig ferngehalten werden.

So ist schon seine erste Einstellung zu den Dingen der Welt eine andere, als die seiner kleinen Landsleute in Europa und oft wird die innere Bindung an das indische Mutterland eines Tages so stark, dass sie nie mehr gelöst werden kann. Kipling hat sie gelöst, aber nur um den Preis unersetzlicher innerer Verluste.

Denn auch ihn traf das Schicksal aller anglo-indischer Kinder, eines Tages nach England gebracht und in eine englische Schule gesteckt zu werden.

Es traf ihn schon mit 6 Jahren und es traf ihn sehr, sehr hart. Die Welt, die bis dahin eins gewesen war, zerfiel in zwei: hie Ost, hie West. Es war als trennten sich Vater und Mutter und Kipling ließ keinen Zweifel darüber, dass seine Zuneigung – wenn schon gezwungenermaßen einem allein – so ursprünglich einzig dem Osten gehört hatte.

Er hat später manch bitteres Wort über eine Umgebung fallen lassen, die rücksichtslos alle Werte seiner Kindheit zerstören und ihm seine „heidnischen Gedankengänge“ als schwere Sünden vorhalten wollte. Immerhin lehrte sie ihn den Trotz, ohne den ein Mann im Leben nicht sein kann. Und lehrte ihn früh für sich allein und unabhängig denken.

Doch er war noch nicht alt genug, um sich dem Einfluss seiner elfjährigen planmäßigen Umerziehung wirksam zu entziehen – und als er im Jahre 1882 nach Indien zurückkam, war sein „Europäertum“ so weit gefestigt, dass es den Verlockungen seiner „indischen“ Seele nicht mehr erlag.

Zwar glaubte er anfangs, Ost und West wenigstens in sich selbst versöhnen zu können: er verglich die zwei Sprachen, die man beide völlig beherrscht und doch niemals vermischt. Bald jedoch lehrt ihn die Wirklichkeit, dass er die Entscheidung zwischen dem Weltreich, dem er dient, und dem Land, das ihn geboren hat, nicht umgehen kann und dass zumindest seine Natur nie weit genug sein würde, um derartige Gegensätze in sich zu vereinen.

Durch Vermittlung seines Vaters, der mittlerweile die Stellung eines Museumsdirektors in Lahore angenommen hatte, wird Kipling Mitarbeiter der englischen „Civil- und Militärzeitung“, bereist zuerst als Außenberichterstatter alle Städte des Landes, dann auf eigenen Wunsch und mit besonderer Vollmacht des Herzogs von Connaught die gefährdeten Posten der berüchtigten Nordwestgrenze, um das Leben der englischen Offiziere und Mannschaften an Ort und Stelle zu beobachten und gegenüber der Heimat gebührend herauszustreichen, und nur seine angeborene Kurzsichtigkeit hinderte ihn, selbst als Soldat in das britisch-indische Heer einzutreten.

Sechs Jahre lang – von seinem 17. bis zu seinem 23. Lebensjahr blieb Kipling in Indien. Aber jenes Zugehörigkeitsgefühl, das ihn während seiner Kindheit mit der Selbstverständlichkeit eines Paradieses umgeben hatte, vermochte er nicht mehr zurückzugewinnen.

Was er sah, betrachtete er mit den kritischen Blicken und dem inneren Abstand eines von Macht- und Fortschrittgedanken überfütterten Europäers – und selbst, wo er die eingeborene Rasse gegen verfehlte Maßnahmen seiner Landsleute – wie zuweilen geschah – energisch in Schutz nahm, tat er es nicht um ihrer selbst, sondern allein um ihrer leichteren Beherrschung willen.

So blieb ihm das tiefere Indien verschlossen – zumindest das menschliche, denn von seinen Naturschilderungen bestätigten selbst Einheimische, sie seien so meisterhaft, dass sich die schwarzen Druckzeilen wie aus nichts in die beschriebenen Landschaften verwandelten, wenn sie auch bitter hinzufügten, dass sie das Einzige seien, dem Kipling in Indien habe Gerechtigkeit widerfahren lassen, das Einzige, wenn man jenen Landschaften die Tiere zuzählt, die sie beherbergen.

Seine Tiermärchen und Tierbeobachtungen sind das Feinste und Zarteste, was er jemals geschrieben hat, als suche er in ihren Bereichen die sonst verlorene Kindheit. Liegt das tierische Leben doch – dem Kindlichen am nächsten und wie dieses eingebettet in paradiesischer Zeitlosigkeit.

Dass seine Tiererlebnisse echt waren und nicht bloß am Schreibtisch erdacht, verbürgt die folgende Erzählung eines amerikanischen Freundes:

„Eines Tages gingen wir zusammen in den Zoo und während wir herumschlenderten, vernahmen wir einen so schmerzlichen Ton, wie ich ihn nie zuvor im Leben gehört hatte: Kipling hatte mich unverzüglich verlassen und ich sah, wie er dicht an einen Käfig herantrat, in dem ein Elefant mit traurig herabhängenden Ohren und schlapp herabhängenden Rüssel richtige Tränen vergoss und in unmissverständlichen Tönen sein Schicksal beklagte.

Im nächsten Augenblick hörte ich Kipling eine Sprache sprechen, die Elephantisch gewesen sein mag, aber jedenfalls nicht Englisch war. Augenblicklich verstummte das Geheul, die Ohren hoben sich, das Tier wandte die kleinen leiderfüllten Augen seinem Besucher zu und streckte seinen Rüssel durch das Gitter. Kipling begann nun, während er immerfort in der gleichen beruhigenden Tonart weitersprach, leise streichelnd den Rüssel des Elefanten zu liebkosen. Nach wenigen Minuten begann das Tier zu antworten, aber in viel leiseren Tönen als früher, und erzählte augenscheinlich von seinem Kummer. Auch Elefanten lieben es, ihre Schmerzen mitfühlenden Hörern anzuvertrauen und Kiplings Unterhaltung schien seinem Befinden sichtlich wohlzutun: das Klagen verschwand aus seiner Stimme, er vergaß, dass er so bedauernswert war und begann, mit seinem neuen Freund Erfahrungen auszutauschen, bis eine unbemerkt angewachsene Menschenmenge Kipling schließlich veranlasste, sich unter den freudigen Trompetenstößen seines Patienten zurückzuziehen.“

Zweifellos berührt sich Kiplings ausgeprägte Tierliebe mit der indischen Auffassung von grundsätzlichen Gleichberechtigung aller Geschöpfe, befremden den gebildeten Inder doch unsere westlichen Vorstellungen von einer gottgewollten Ausnahmestellung des Menschen und bezeichnet er sie doch gern als: fadenscheinige Bemäntelungen unserer Eigensucht. Denn nur der Mensch tötet ohne Not und vergeht sich gegen die ewigen Gesetze des Dschungels, die selbst den Raubtieren verbieten, mehr Leben zu zerstören, als sie zur Erhaltung ihres eigenen Daseins benötigen.

Insofern ist Kipling den Tieren Indiens leichter gerecht geworden als seinen Menschen. Diesen gegenüber blieb seine Einstellung einseitig und oberflächlich.

Er liebte die kriegerischen Stämme des Nordens ob ihrer königlichen Erscheinung – vor allem aber, weil sie seinem Land die besten Hilfstruppen stellten, und verabscheute dafür die friedfertig-schlauen Bengalen, die zu solchen Diensten nicht taugten.

Weder indische Geschichte noch indische Weisheit haben Kipling ernsthaft beschäftigt. Er war ein Mensch der Tat und der Erfolge und als solcher betrachtete er Indien in erster Linie als Kolonie und Mittelpunkt des Weltreiches. Auch seinem Schönheitssinn sind Indiens Menschen – nicht anders wie seine Tempel und Ruinen – nur Kulisse und Hintergrund für das Herrendasein der eigenen Landsleute.

Denn es ist das Leben der Koloniebeamten, Offiziere und ihrer Familien, das Kipling mit Liebe und Sarkasmus immer wieder beschreibt, belächelt, geißelt, verherrlicht – das ihn heimlich bezaubert, auch dann, wenn er dessen Eintönigkeit oder Anstrengungen verflucht, und das ihm später immer vor Augen stehen wird, wenn er in der bürgerlichen Enge des Westens die Weite und Freizügigkeit der Kolonien herbeisehnt.

Kipling war ritterlich gegen die Frauen Indiens, gegen seine Kinder und seine Tiere. Aber er fürchtete seinen Geist. Er verließ sein Geburtsland mit 25 Jahren endgültig – wie ein Jüngling seine Mutter verlässt, um sein eigenes härteres Leben zu bauen.

Er schrieb seine Bücher aus der Erinnerung. Er schrieb sie mit Liebe und Wehmut und mit allen Vorurteilen seiner Rasse.

Und doch verdankte er seinen Ruhm nicht dem Weltreich, das er verherrlicht, sondern jenem missverstandenen Indien, das ihn geboren hat.

===========================