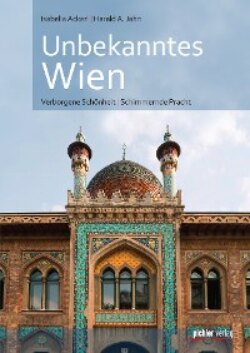

Читать книгу Unbekanntes Wien - Isabella Ackerl - Страница 17

10. Oasen der Stille: HEILIGENKREUZERHOF, BLUTGASSENVIERTEL

UND DEUTSCHORDENSHOF

ОглавлениеEiner der stillsten Plätze der Innenstadt ist der große HEILIGEN-KREUZERHOF, etwa seit dem 13. Jahrhundert in seinem Kern im Besitz des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz. Die bedeutenden und reichen niederösterreichischen Stifte, wie etwa noch Melk, Göttweig oder Seitenstetten, erwarben in Wien Hausbesitz, um in der Stadt ihre Produkte, in erster Linie Wein, zu verkaufen. Denn seit 1221 besaß Wien mit dem Stadtrecht auch das Stapelrecht, d. h. jeder Kaufmann, der Waren nach Wien brachte, musste diese in der Stadt zum Verkauf anbieten. Diese Güter wurden in den Besitzungen des Stiftes in tiefen Kellern gelagert, die im Laufe der Jahrhunderte gewaltige Dimensionen annahmen. Daneben dienten diese Keller auch der Vorratshaltung, denn Kartoffel, Zwiebeln oder Karotten wurden in kühlen Kellern über den Winter aufbewahrt. Gerade unter dem Heiligenkreuzerhof befindet sich ein riesiges Kellernetz, das nur schwer nutzbar zu machen ist. Andere Weinlagerkeller wie der Esterházykeller am Haarhof oder der Urbanikeller am Hof wurden zu höchst beliebten „unterirdischen“ Weinschenken umfunktioniert. Der Aufstieg ans Tageslicht nach einigen „Vierteln“ war des öfteren ein Test für die Trinkfestigkeit der Besucher.

Die Gebäude des Heiligenkreuzerhofes stammen in ihrem Kern vermutlich aus dem 12. Jahrhundert, romanische und gotische Bauteile sind erkennbar. Im 17. Jahrhundert wurde die dem hl. Bernhard gewidmete Kapelle errichtet, neben der durch eine Mauer das Prälatengärtchen vom übrigen Hof getrennt wird. Heute ist die kleine Kapelle eine beliebte Hochzeitskapelle, das Altarbild stammt von Martino Altomonte, der im Stiftshof eine Werkstatt betrieb, sich dem Orden als Familiar anschloss und im Heiligenkreuzerhof seinen Lebensabend verbrachte. In den vermieteten Teilen des Heiligenkreuzerhofes lebte im 19. Jahrhundert Ignaz Franz Castelli, dem wir die Idee des Tierschutzes verdanken und im 20. Jahrhundert der Schauspieler und Autor Helmut Qualtinger.

Unweit des Heiligenkreuzerhofes verbindet die BLUTGASSE die Domgasse mit der Singerstraße. Dieser Straßenverlauf gehört zu den ältesten Wiens. Das ursprünglich Kothgässel genannte kurze Straßenstück beherbergte einige öffentliche Abtritte, daher der Name. Dass der Name Blutgasse vom vergossenen Blut der letzten Tempelritter herrühre, gehört in das Reich der Legende. Eine martialische Vergangenheit haben allerdings die Häuser Blutgasse 3 – 9, denn in den beiden Fähnrichshöfen trafen sich die Kommandanten der städtischen Wachmannschaften. Ursprünglich eine Pflicht jedes Bürgers, sich an der Wache zu beteiligen, wurden diese Verpflichtungen später an ausgebildete Kräfte abgegeben. Von diesen Fähnrichshöfen führen romantische Durchgänge hinüber in die Grünangergasse. Das ganze Viertel wurde in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts als eines der ersten Projekte der Altstadtsanierung vorbildlich restauriert.

Blick in die Blutgasse

Der intime, von Pflanzen verwachsene Hof des DEUTSCHORDENS-HAUSES wird in den Sommermonaten als Konzertsaal genutzt; mit Blick auf den hoch aufragenden Turm des Stephansdomes werden zumeist Werke Mozarts aufgeführt. Das hat seinen guten Grund, weil 1781 logierte hier Wolfgang Amadeus Mozart im Gefolge seines Dienstherrn, des Salzburger Erzbischofs Hieronymus Franz von Colloredo. Im Deutschordenshaus kam es auch zur in der Literatur vielfach berichteten (und unbewiesenen) Szene, dass der Erzbischof seinen aufmüpfigen Musicus durch seinen Oberstküchenmeister Karl Graf Arco mit einem Fußtritt aus dem Hause befördern ließ und ihm damit den Weg zu einer großen Karriere eröffnete. Im Deutschordenshaus befindet sich seit 1809 die Residenz des Hochmeisters, hier werden das Zentralarchiv des Deutschen Ordens und die Schatzkammer mit den Ordensinsignien verwahrt.

Heiligenkreuzerhof zwischen 1010 Wien Schönlaterngasse 5 und Grashofgasse 3; Deutschordenshof, 1010 Singerstraße 7