Читать книгу GEWALT, GIER UND GNADE - Jakob Sass - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

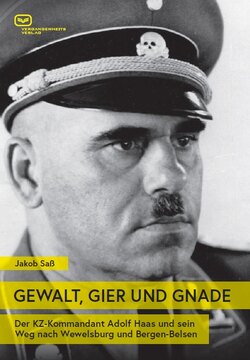

Оглавление2. Der Aufsteiger

Karriere in der nationalsozialistischen Bewegung und Allgemeinen SS

1932–1940

Westerwald, Mainz, Wiesbaden

2.1 Der Abgeordnete: Kurze politische Karriere in der Hachenburger NSDAP, 1932–1933

Wo er sein Kreuz setzte, war klar. Im Frühjahr 1932, als Adolf Haas in die SS eintrat, durften die Deutschen zum letzten Mal in ihrer Geschichte direkt ihr Staatsoberhaupt wählen. Bereits bei dieser Reichspräsidentenwahl gaben in Hachenburg 42,8 Prozent, darunter sicher auch Haas, ihre Stimme dem NSDAP-Vorsitzenden Adolf Hitler. Das waren sechs Prozent mehr als im Reichsdurchschnitt. Durch die Unterstützung von SPD, Linksliberalen und der Zentrumspartei ging zwar der alte Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg als Sieger hervor. Es deutete sich aber schon an, was Konrad Adenauer später über Hachenburg und den Westerwald bemerkte: „Die ganze Gegend war durch und durch nationalsozialistisch.“94 Die Wahlergebnisse der NSDAP in den frühen 1930er-Jahren zeigten, dass bald „über die Hälfte der wahlberechtigten Personen in Hachenburg entweder Sympathien für die neuen Machthaber hegte oder zumindest irgendwie ‚Hoffnungen‘ auf die Nationalsozialisten setzte, die damals schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu ändern“, schreibt der Stadtchronist Stefan Grathoff.95

Nach einigen gescheiterten Kabinetten infolge der Reichstagswahl im November 1932 ernannte Reichspräsident Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler – der Beginn einer zwölfjährigen Diktatur, die Deutschland und die Welt für immer veränderte. Trotz seines legalen Wegs zur Macht, hatte Hitler immer offen über seine radikalen Pläne gesprochen und geschrieben: Den Marxismus und die Juden, die er zu einem „jüdisch-bolschewistischen“ Feindbild verknüpft hatte, werde er „beseitigen“, Deutschland wieder aufrüsten, die Schmach des Versailler Friedensvertrages revidieren und „mit dem Schwert“ den vermeintlich nötigen „Lebensraum im Osten“ erobern.96 Wenige nahmen ihn ernst und viele – von konservativ bis links – unterschätzten ihn, seinen Rassenwahn, seine Machtgier und den sozialen Unmut, der Hitlers „Bewegung“ trug. Innerhalb kürzester Zeit und ohne große Gegenwehr verhängten die Nationalsozialisten einen permanenten Ausnahmezustand, hoben die Grundrechte auf, schalteten ihre Gegner mit scheinlegalen Maßnahmen und Gewalt aus und übernahmen schrittweise die staatlichen Machtinstrumente. Und Adolf Haas half tatkräftig mit.

1. Mai 1933: Hunderte Hachenburger heben am Tag der nationalen Arbeit auf einer Kundgebung der Nationalsozialisten auf dem Alten Markt den rechten Arm zum „Deutschen Gruß". Der national umgedeutete Feiertag ging im ganzen Reich mit der Zerschlagung der freien Gewerkschaften einher.

Eine Woche nach der folgenden Reichstagswahl am 5. März 1933 – der letzten, bei der noch mehr Parteien als die NSDAP auf dem Wahlzettel standen – gab es in Hachenburg Kommunalwahlen. Für die „Bürgerliste/Einheitsliste“ unter der Führung der nationalsozialistischen Partei kandidierte zum ersten Mal auch der Bäcker Adolf Haas. Seine SS-Männer schickte er los, um Flugblätter in ausgewählte Briefkästen zu werfen: „An alle jüdischen Wähler! Es wird dringend geraten, den Kommunalwahlen am Sonntag fernzubleiben.“97 Mit Erfolg: Kurz darauf stimmten am 12. März 54 Prozent der Hachenburger Wähler für die NSDAP.98 Einen Tag später feierten SS, SA und die Vereinigung „Stahlhelm“ ihren Wahlsieg. Sie zogen zur Schule, hissten dort die Hakenkreuz- sowie die schwarz-weiß-rote Reichsflagge und verbrannten später die zwei alten schwarz-rot-goldenen Fahnen auf dem Marktplatz.99 Ende März schickte die NSDAP-Ortsgruppe einen neuen Vertreter in die Stadtverordnetenversammlung – wahrscheinlich nicht, weil er besonders geeignet war, sondern weil es noch keine großen Alternativen gab. Engagement konnte man ihm aber nicht abstreiten.

Bereits an seinem ersten Tag als Stadtverordneter der NSDAP stellte Adolf Haas am 28. März 1933 gleich zwei Anträge. Der erste, ein „Dringlichkeitsantrag“, bei dem es formal nur um die Zahl der Vertreter des Bürgermeisters und der Schöffen ging, wurde vertagt. Nachdem er zum Mitglied der Rechnungsprüfungskommission und der Kommission für Elektrizitäts- und Wasserversorgung gewählt wurde, stellte er am Ende der Sitzung einen banalen, aber weitaus folgenschwereren zweiten Antrag: Er forderte, die „von einem hiesigen israelitischen Geschäftsinhaber beschaffte Hakenkreuzfahne nicht mehr auf dem Rathaus zu hissen“.100 Bürgermeister Dr. Alexander Stollenwerk (Deutsche Zentrumspartei) und andere besonnene Stadtverordnete erklärten daraufhin, dass zwei Fahnen bei zwei Hachenburger Geschäftsinhabern beschafft worden waren, von denen keiner ihres Wissens Jude sei. Doch Vernunft half hier nicht. Auf Druck der NSDAP holte man die fragliche Fahne ein und übergab sie Anfang April der NSDAP-Ortsgruppe.101 Dabei blieb es natürlich nicht.

Während der Sitzung am 15. Mai fragte der Stadtverordnete Haas dreist den Bürgermeister, wen er denn für den Kreisausschuss gewählt habe. Stollenwerk weigerte sich. Prompt folgte ein Misstrauensantrag gegen ihn. Der Bürgermeister genieße nicht das Vertrauen der NS-Einheitsliste und auch nicht das der Bevölkerung, was die Wahlen klar gezeigt hätten, erklärten die Nazis. Außerdem habe er einen unbedeutenden Besichtigungsgang dem Hissen der neuen Hakenkreuzfahne auf dem Rathaus vorgezogen. Am 30. Mai sollte über den Antrag abgestimmt werden. Nun warfen Haas und seine fünf Parteigenossen dem Bürgermeister auch noch vor, höchstpersönlich die zweifelhafte Hakenkreuzfahne bei einem jüdischen Geschäftsmann bestellt zu haben. Schließlich nahm die Versammlung den Misstrauensantrag an – mit sechs Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen. Die unterlegenen fünf Zentrumspolitiker hatten nicht einmal den Mut aufgebracht, gegen die sechs Nationalsozialisten mit Nein zu stimmen.102 So wie ihre 73 Kollegen im Reichstag am 24. März 1933 ohne Ausnahme für Hitlers „Ermächtigungsgesetz“ und damit letztlich für die Selbstentmachtung des Reichstages stimmten, so wollten auch die Hachenburger Zentrums-Vertreter die neuen Herrschenden nicht verprellen. Umgehend trat nun NSDAP-Kreisleiter Karl Scheyer als kommissarischer Bürgermeister an die Stelle des im Stich gelassenen Alexander Stollenwerk.103

Damit nicht genug. Am Tag nach der Sitzung konnte man in der „Westerwälder Zeitung“ lesen, was außerdem festgehalten wurde:

„Es wird einstimmig beschlossen, der Polizeiverwaltung den Antrag Adolf Haas, die Leipziger Strasse vom Kaiser-Friedrich-Denkmal bis zum Beamtenhaus in Adolf-Hitler-Strasse umzubenennen, zu unterbreiten. Ausserdem soll die Linde (Ecke Leipziger Strasse/Dehlinger Weg) die Bezeichnung Adolf-Hitler-Linde erhalten und durch eine Steinfassung verschönert werden. Ferner soll der bisherige Judenfriedhofsweg in Dehlinger Weg umgewandelt werden.“104

Auch die historische Judengasse wurde umbenannt und hieß fortan Alte Poststraße. Haas und die NSDAP versuchten damit schon früh, alles aus dem Stadtbild zu tilgen, was an das traditionsreiche jüdische Leben in Hachenburg erinnerte. Am 8. Juni übermittelte Hitler „seinen verbindlichsten Dank“.105 Als der Bürgermeister ein Jahr später die Schilder für die neuen Straßennamen bestellte, war die „Adolf-Hitler-Straße“ allerdings nicht dabei und wurde auch nie nachgeliefert.106

Doch nicht wegen seiner politischen Aktivität schreibt der Hachenburger Stadtchronist Stefan Grathoff über Haas, der „überzeugte Nazi-Scherge“ sei „der wohl niederträchtigste Nationalsozialist in der Stadt“ gewesen.107 Mit der Umbenennung der Straßen und der Neubesetzung politischer Schlüsselpositionen scheint sich sein Engagement als Stadtverordneter erschöpft zu haben. Mit dem neuen kommissarischen Bürgermeister und dem NSDAP-Ortsgruppenleiter Wilhelm Dressel übernahmen nun schnell andere, für den politischen Bereich geeignetere Personen die Verantwortung für die Gleichschaltung und Bekämpfung von „Reichsfeinden“.108 Womöglich vermittelte Adolf Haas noch einige Male zwischen der Partei und dem Besitzer des „Westend“, der ehemaligen Gastwirtschaft seines Vaters, wo sich die NSDAP des Öfteren zu Bier und Hassreden traf.109 Davon abgesehen diente er der nationalsozialistischen Bewegung im Westerwald nun mehr und mehr mit dem, was ihm mehr lag als die Politik – mit körperlicher Gewalt.

2.2 Der „Draufgänger“: Steile „Karriere“ in der Allgemeinen SS, 1933–1934

Ende 1930 wussten die meisten Deutschen kaum etwas mit der „Schutzstaffel“ anzufangen. Spätestens seit Januar 1933 war sie „in aller Munde“ und von etwa 4000 auf 52.000 Mann angewachsen.110 Dass sie nun auch professioneller wurde, verdankte sie der besseren finanziellen Lage nach der „Machtübernahme“. Als immer mehr hauptamtliche SS-Führer staatliche Funktionen im Bereich der „inneren Sicherheit“ übernahmen, unterschied man bei den SS-Unterorganisationen zwischen dem Sicherheitsdienst (SD), den Totenkopfverbänden, die die Wachmannschaften für die neuen Konzentrationslager stellten, sowie der Verfügungstruppe, einer kasernierten Sondereinheit, die Hitler flexibel einsetzen konnte. All die Männer, die nach wie vor in ihrer Freizeit dem „normalen“ SS-Dienst nachgingen, fasste man damals unter dem Begriff „Allgemeine SS“. Es war ein bunter, aber repräsentativer Querschnitt durch die Bevölkerung. Auch etwa 2300 Bäcker waren dabei.111

Adolf Haas musste zu den Ersten gehört haben, die sowohl die NSDAP in Hachenburg aufbauten, aber auch „aufgefordert“ wurden, die Allgemeine SS „im Ober- und Unterwesterwaldkreis aufzuziehen“, wie er in einem späteren Lebenslauf schrieb.112 Sein rascher Aufstieg rührte demnach wohl vor allem vom günstigen Eintrittszeitpunkt her, das heißt, dass es zu der Zeit in seiner Region noch keine großen Alternativen in der Personalbesetzung gab.113 Ähnliches Glück war auch in seiner späteren Karriere im Spiel. Tatsächlich hatte man ihn bereits am 15. November 1932, kaum sieben Monate nach seinem Eintritt, zum SS-Scharführer befördert, was in den Dienstgraden der Wehrmacht einem Unterfeldwebel entsprach. In den Monaten und Jahren nach der „Machtübernahme“ ging es ähnlich rasant weiter. Kurz nachdem er Ende März 1933 Stadtverordneter der NSDAP wurde, überwachte SS-Truppführer Adolf Haas am 1. April 1933 in Hachenburg gemeinsam mit der Parteiortsgruppe die Durchführung des reichsweiten „Aprilboykotts“. Mit Parolen wie „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“ richtete sich die Aktion gegen jüdische Geschäfte, Banken, Arztpraxen und Kanzleien. Die wenigen jüdischen Bewohner Hachenburgs waren bis zu diesem Zeitpunkt nach der rechtlichen Gleichstellung in allen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens der Stadt vertreten und hatten sich vor allem im Viehhandel ein Monopol erarbeitet.114 Mit dem Boykott begann für sie wie für alle deutschen Juden eine Zeit der wirtschaftlichen und sozialen Ausgrenzung, allerdings bis 1938 vielmehr mit Gesetzen, da die deutsche Bevölkerung auf den Boykott weniger enthusiastisch reagiert hatte, als vom Regime gehoffi.

Wenige Tage nach dem Aprilboykott führte Adolf Haas erstmals seinen eigenen SS-Sturm, quasi eine Kompanie von 70 bis 120 Mann.115 Hatte sich die Allgemeine SS vor der „Machtübernahme“ noch intensiv um den Wahlkampf kümmern müssen, konzentrierte sie sich nun immer mehr auf die Verfolgung von politischen Gegnern. In Hachenburg hatte die SS ihren Sitz in einem der heute verschwundenen Häuser gegenüber dem Gasthaus „Zur Sonne“, direkt vor dem Hachenburger Barockschloss.116 Von hier aus organisierten Haas und seine Männer Aktionen in der Stadt und in der Umgebung. „Gearbeitet“ wurde auch am Wochenende. So versammelten sich am Morgen des 28. Mai 1933, einem Sonntag, einige SS-Männer aus dem Unterwesterwaldkreis in Welschneudorf, etwa 37 Kilometer südlich von Hachenburg. Ihr Auftrag: „Kommunistische Wühlarbeit“117. Bei einer Razzia verhafteten und misshandelten sie mehrere Mitglieder der KPD und SPD. Anwesend war auch Adolf Haas, der nach späteren Aussagen „seine ehemaligen Gesinnungsgenossen in brutalster Weise bekämpft“ habe.118 So schritt er auch nicht ein, als ein Hachenburger SS-Kamerad einem Opfer mit den Stiefeln in den Rücken trat und ihm das Gesicht blutig schlug. Noch zwei Jahre später prahlte dieser während einer abendlichen Fahrt vor seinen Mitfahrern, wie er damals „gute Arbeit geleistet“ hätte. Was er nicht wusste: Unter den Zuhörern war ausgerechnet sein einstiges Opfer, das er im Dunkeln nicht erkannte und ihn so nach dem Krieg anklagen konnte.119

Welche genaue Rolle Adolf Haas bei den „Beurlaubungen“, Verfolgungen, der Zerschlagung von unerwünschten Parteien und der Auflösung konfessioneller Vereinigungen spielte, ob er selbst mit der Faust ausholte oder eher die Aktionen überwachte, ist kaum im Einzelnen überliefert. Ein Hachenburger Polizeibeamter schrieb allerdings nach dem Krieg in einem Bericht:

„Adolf Haas war ein fanatischer Nazi. Als solcher war er in Hachenburg gefürchtet. Dieses dürfte aber nach den getroffenen Ermittlungen zum großen Teil auf seine beschränkte Intelligenz zurückzuführen sein. Er hat alle Befehle und Anordnung der Nazis gewissenhaft und rabiat durchgeführt.“120

SS-Führer Adolf Haas führt SS- und SA-Männer an (ca. 1933-1935). Ihr Marsch geht durch die „Adolf-Hitler-Straße", für deren Benennung sich Haas selbst als NSDAP-Abgeordneter eingesetzt hat.

Seine Vorgesetzten waren offenbar zufrieden, wie Haas seine „Arbeit“ machte. Sie beförderten ihn am 30. Oktober 1933 zum SS-Obertruppführer und in den folgenden Jahren meist, wie in der SS üblich, symbolisch zu den Gedenktagen der NS-Bewegung. So folgte die nächste Beförderung zum SS-Sturmführer am 30. Januar 1934, zum Jahrestag der „Machtübernahme“.121 Das Prüfungszeugnis von 1934 bescheinigte Haas ein „streng-soldatisch-vorbildliches Verhalten im Auftreten“, gute bis sehr gute Noten im Bereich „Allgemeine Ausbildung und Kenntnisse“ sowie auch einen „allgemein gut[en]“ Umgang im Schriftverkehr.122 Erst drei Jahre später sollte ein hoher SS-Führer erkennen, dass Haas‘ Person und Können überschätzt wurden. Die übertrieben positiven Beurteilungen waren für den Aufbau der Allgemeinen SS damals jedoch üblich. Ohne sie gab es keine Beförderungen und ohne Beförderungen keine ranghöheren SS-Führer, die neue Männer ausbilden konnten.

Vom 26. Mai bis zum 7. Juli 1934 besuchte Haas einen Lehrgang in der „SS-Sportschule Fürth“ bei Nürnberg.123 Im Gegensatz zu SS-Männern, die sich beruflich keine fünf Wochen Urlaub leisten konnten, setzte der Hachenburger Bäcker seine Selbstständigkeit offenbar bereitwillig aufs Spiel. Sport im engeren Sinne trieben Haas und die anderen Teilnehmer jedoch nur am Rande. Nach den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags war die Reichswehr nach dem Ersten Weltkrieg offiziell zu einem 100.000-Mann-Heer geschrumpft. Inoffiziell hatten Regierungen und die Militärführung seitdem paramilitärische Verbände geduldet oder sogar gefördert. Die „Sportschulen“ der SA und SS in Fürth und anderen Orten dienten Hitler und seinen Generälen seit 1933 im Rahmen des geheimen Rüstungsprogramms als Tarnbezeichnung für Lehrgänge, bei denen die Teilnehmer „wehrhaft“ gemacht werden sollten – mit Know-how und Geldern der Reichswehr.124

Während des Kurses erfuhren Adolf Haas und die anderen Teilnehmer von der „Reinigung der Bewegung“. Ende Juni 1934 wählte Hitler die SS aus, um die Führungsspitze der SA um Ernst Röhm sowie andere seiner Gegner in der „Nacht der langen Messer“ auszuschalten. Den Massenmord inszenierte der Reichskanzler als „Staatsnotwehr“ und belohnte anschließend seine Helfer: Am 20. Juli 1934 erhob Hitler die SS zu einer unabhängigen Gliederung der NSDAP, die nur noch ihrem „Führer“ unterstand, ein lang ersehntes Ziel.125 Obwohl Adolf Haas wenige Tage zuvor vom Lehrgang zurückgekehrt war, hatte er auch dieses Ereignis verpasst. Jedenfalls konnte er es mit seinen Kameraden nicht angemessen feiern. An jenem Tag saß der SS-Sturmführer in einer Zelle im Hessischen Landgerichtsgefängnis Mainz.

2.3 Der Erpresser: Habsucht und Haft, 1934

Im Juli 1934 wurden Haas und drei weitere Personen aus Hachenburg und Westerburg der „räuberischen Erpressung“ beschuldigt. Ihr Opfer war Karl Grünebaum aus Nierstein bei Mainz, ein jüdischer Tuchhändler, der bis 1932 ein „Manufaktur- und Ausstattungsgeschäft“ betrieben hatte.126 Zwei der Angeklagten waren ebenfalls Textil- und Modeunternehmer: Paula Fröhlich war die erfolgreiche Inhaberin des „Berliner Kaufhauses“, einer Manufakturwarenhandlung in Hachenburg, und bereicherte sich später auch bei den Arisierungen jüdischer Geschäfte.127 Gustav Seekatz führte zu der Zeit unter seinem Namen ein Mode-Kaufhaus im nahen Westerburg.128 Ob aus Neid und Missgunst gegen ihren früheren jüdischen Konkurrenten oder um ihn auch für die Zukunft auszuschalten, Seekatz und Fröhlich schienen es gezielt auf Karl Grünebaum abgesehen zu haben. Gern behilflich waren ein Sturmbannführer der SA aus Westerburg sowie SS-Truppführer Adolf Haas, der die Möglichkeit sah, ein gutes Sümmchen zu erpressen. Offiziell natürlich für seinen SS-Sturm.

In Nierstein hatte die Mehrheit der Stadtbevölkerung nach Hitlers „Machtübernahme“ begonnen, die kleine jüdische Minderheit von etwa 80 Personen auszugrenzen. Sie hatten daher auch nicht eingegriffen, als Karl Grünebaum am 12. August 1933 von SA-Männern aus Westerburg überfallen worden war. Sie könnten ihn sofort verhaften und in das nahe gelegene Konzentrationslager Osthofen bei Worms bringen, hatten sie ihm gedroht – oder er könnte sich freikaufen. Grünebaum hatte nachgegeben, seinen Erpressern 100 Reichsmark in bar gezahlt und ihnen einen Schuldschein von 1500 Reichsmark ausgestellt, was damals einem Durchschnittseinkommen eines ganzen Jahres entsprach.129 Die Nazis hatten ihn trotzdem nicht in Ruhe gelassen. Es hatte sich herumgesprochen, dass er sich erpressen ließ: Am 28. September 1933 entführten Adolf Haas und andere SS-Männer Grünebaum ein zweites Mal. Nicht gerade kreativ drohten sie, wie schon die SA, ihn in das KZ Osthofen zu verschleppen, forderten aber dreist eine weitaus höhere Summe. Schließlich stellte ihnen der Erpresste einen Scheck von 2700 Reichsmark aus. Damit die Beteiligung der SA und SS nicht offensichtlich wurde, löste die Kaufhausinhaberin Paula Fröhlich die Schecks ein und verteilte das Geld. An wen und welche Summen, konnte der zuständige Untersuchungsrichter in Mainz 1934 nicht genau klären, nachdem Karl Grünebaum Anzeige erstattet hatte. Da der Richter aber annahm, dass die Beschuldigten fluchtverdächtig waren und „Spuren der Tat vernichtet und Zeugen und Mitschuldige zu einer falschen Aussage verleitet werden“, unterzeichnete er am 16. Juli 1934 einen Haftbefehl.130

Zwei Tage später wurden Haas und seine Komplizen von einem SS-Kameraden dem Landgerichtsgefängnis Mainz übergeben. Sie sollten unbedingt getrennt voneinander gehalten werden, damit sie sich nicht weiter absprechen könnten, „die Geschehnisse nach einer gewissen Richtung darzustellen und damit ihre Aufklärung zu verhindern“.131 Trotz der Tatbestände waren die Insassen guten Mutes. Der SA-Sturmbannführer aus Westerburg schrieb seiner Frau, er habe ein „reines Gewissen“, er werde bald dem Untersuchungsrichter vorgeführt und „dann wird sich alles klären“.132 Sorgen machte er sich vielmehr um die Obsternte, bei der er nicht helfen konnte. Paula Fröhlich schrieb dagegen in höchster Erregung einen vier Seiten langen Brief an ihren gemeinsamen Rechtsanwalt. Sie leide unter Herzproblemen und hohem Blutdruck, habe auf dem harten Eisenbett „noch keine Nacht geschlafen“ und sei ohnehin vollkommen „schuldlos“, klagte sie. 133 Die 55-Jährige beteuerte zudem, sie habe geglaubt, Karl Grünebaum habe freiwillig das Geld abgetreten. Davon habe sie aber „keinen Pfennig“ für sich behalten, sondern alles an die SS, SA, das Winterhilfswerk oder an Adolf Haas überwiesen. „Herr Haas konnte mit dem Gelde machen was er wollte.“ Sie hoffte auf die Nachsicht des Regimes, das sie von Anfang an unterstützt habe, und unterschrieb am Ende „mit deutschem Gruß“. Mit Erfolg: Wohl auf Druck nationalsozialistischer Beamter waren alle Angeklagten Ende Juli 1934, nur wenige Tage nach ihrer Einweisung, wieder auf freiem Fuß. Auch wenn keine Prozessakten überliefert sind, scheint der Fall geschlossen worden zu sein. Karl Grünebaum hat sein Geld höchstwahrscheinlich nie wiedergesehen. In Nazi-Deutschland konnten jüdische Bürger nicht mehr auf Gerechtigkeit hoffen, egal welche Beweise vorlagen. Seine Familie wanderte 1938 in die USA aus. Was mit Grünebaum selbst geschah, ist unklar.134

Die Täter blieben nicht nur unbestraft, sie konnten sich mit ihrer Zeit in Untersuchungshaft sogar noch rühmen. 1936 vermerkte Adolf Haas in einem Personalbericht unter „Verletzungen, Verfolgungen und Strafen im Kampfe für die Bewegung“: „Verhaftung 14 Tage wegen Anzeige eines Juden“ – tatsächlich waren es gerade einmal zehn Tage.135 In Zukunft musste er nicht einmal befürchten, für Erpressungen und andere Aktionen gegen Juden überhaupt belangt zu werden. Am 2. August 1934 starb Reichspräsident Paul von Hindenburg. Hitler übernahm nun auch dieses Amt und regierte fortan als „Führer und Reichskanzler“ – tatkräftig unterstützt von seiner treuen „Schutzstaffel“, die, losgelöst von der SA, immer mächtiger wurde.

2.4 Der hauptamtliche SS-Führer: Weg mit der Bäckerschürze, rein in die Uniform, 1934–1937

Die Mörder wurden belohnt: Himmler und seine SS hatten sich im Sommer 1934 bedingungslos loyal gegenüber ihrem „Führer“ gezeigt, als sie für ihn die Führungsspitze der SA und andere Gegner eliminierten. Ende August 1934 erhob Hitler seinen Reichsführer-SS zu einem „Reichsleiter der NSDAP“, der nur noch ihm selbst unterstand. Himmler war bereits seit Frühjahr 1933 Polizeipräsident von München und Chef der politischen Polizei Bayerns sowie seit April 1934 Leiter der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in Berlin. In den nächsten Jahren baute er seine Machtstellung und die seiner „Elitetruppe“ immer weiter aus. Nun hatte er auch Budget für mehr hauptamtliche Stellen.

Auf Adolf Haas‘ Karriere hatte der Kurzaufenthalt hinter Gittern im Juli 1934 keinerlei Einfluss. 1935 wurde er gleich zweimal befördert: am 20. April, anlässlich des „Führergeburtstages“, zum Obersturmführer und am 15. September zum Hauptsturmführer – wiederum mit äußerst lobenden Beurteilungen. Er sei „der beste Sturmführer der Standarte“, pries ihn der Führer seines SS-Abschnitts im Juli 1935.136 Wenn es nach ihm ginge, sollte Haas sogar ab August seinen eigenen Sturmbann führen, der zwischen 250 und 600 Mann stark sein konnte. Seit zwei Jahren musste er sich so auf seinen ehrenamtlichen Dienst bei der SS konzentriert haben, dass er dabei völlig sein eigenes Geschäft vernachlässigt hatte.

Kurz nach der „Machtübernahme“ 1933 hatte Haas bereits geklagt, dass seine Bäckerei „durch meine Parteizugehörigkeit der NSDAP sehr schlecht ging“.137 1935 bezeichnete er sich als „erwerbslos“, da er angeblich ein Opfer eines Boykotts geworden war.138 Seine Vorgesetzten vermerkten zu seinen „wirtschaftlichen Verhältnissen“: „Die Bäckerei geht sehr schlecht, da Haas wegen seiner Zugehörigkeit zur NSDAP boykottiert worden ist. Die dieserhalb abgesprungen Kunden sind auch noch nicht zurückgekommen.“139 „Viele ‚alte Kämpfer‘ der Partei klagten darüber, dass sie wegen ihres Einsatzes für die Hitler-Bewegung wirtschaftliche Nachteile hätten in Kauf nehmen müssen“, schreibt der Historiker Sven Felix Kellerhoff. „Das traf gelegentlich zu, oft dürfte es sich aber um eine bequeme Entschuldigung für das eigene Scheitern gehandelt haben.“140 Sicherlich kauften keine SPD- und KPD-Anhänger mehr ihre Brötchen bei Adolf Haas. Die Mehrheit der Hachenburger hatte der nationalsozialistischen Bewegung aber bereits vor 1933 sehr wohlwollend gegenübergestanden. Ein Boykott eines nicht jüdischen Bäckers, der Mitglied der NSDAP und SS war, erscheint daher unwahrscheinlich. Noch unglaubwürdiger wird die Behauptung, wenn Haas mit dem „Boykott“ paradoxerweise die Bürger jüdischen Glaubens beschuldigte. Die jüdische Gemeinschaft hatte zwar in Hachenburg eine jahrhundertealte Tradition, aber gerade einmal 75 Mitglieder (1936).141 Diese unterdrückte Minderheit hatte seine Bäckerei bestimmt nicht ruiniert.

Glaubwürdiger ist eher, dass sich der angeblich „boykottierte“ Bäcker wie schon bei seiner kurzen Inhaftierung als Kämpfer für die nationalsozialistische Bewegung darzustellen wusste, der nicht vor persönlichen Opfern zurückschreckte. In der Allgemeinen SS war seit 1933 zudem ein Dienstpensum von mindestens zwei Abenden in der Woche sowie zwei Sonntagen im Monat üblich. SS-Führer wie Adolf Haas, ehrenamtlich hin oder her, investierten zweifelsfrei mehr Zeit, mussten sie ja die weltanschaulichen Schulungen, Sprechabende bei der NSDAP-Ortsgruppe, den „Wehrsport“, Verhaftungsaktionen oder SS-Abende vorbereiten, an denen die Uniformen kontrolliert, Befehle ausgebeben und das Exerzieren und Singen von NS-Kampfliedern geübt wurden.142 Wann sollte da noch Zeit bleiben, erfolgreich eine Bäckerei zu führen?

Der gelernte Beruf hatte letztlich seinen Reiz verloren, spätestens seit 1934, als die SS immer größer und mächtiger wurde und ihm die Chance auf eine richtige Karriere mit weitaus besserem Einkommen bot. Die Bäckerschürze tauschte er daher wahrscheinlich ohne Wehmut endgültig gegen die SS-Uniform, als er Mitte des Jahres 1935 sein Geschäft aufgab. Die SS unterstützte ihn die nächsten Monate finanziell, bis sie ihn am 10. Oktober 1935 zum hauptamtlichen Führer ernannte.143 Als neuer SS-Führer des II. Sturmbannes in der 78. SS-Standarte im nahen Limburg (Lahn) und mit dem neuen Rang eines SS-Hauptsturmführers verdiente er mit 200 Reichsmark monatlich nun deutlich mehr als mit der Selbstständigkeit und auch mehr als der Reichsdurchschnitt, der 1935 bei etwa 140 Reichsmark lag.144 Innerhalb von drei Jahren sollte sich sein Gehalt sogar mehr als verdoppeln.145 Haas musste sich um seine Zukunft und die seiner Familie nicht mehr sorgen. Im Sommer 1932 war seine Mutter gestorben, im Juni 1933 hatte seine Frau aber ihren zweiten Sohn geboren. Solange er seinen Verpflichtungen bei der SS nachkam, hatten sie ausgesorgt. Was dazugehörte und was noch dazugehören würde, wusste er genau.

Am 7. September 1935 hatte die NSDAP-Ortsgruppe im Hotelrestaurant „Westend“ zu einer großen Propaganda-Kundgebung geladen – eine Pflichtveranstaltung für Haas‘ SS. Obwohl ihm das Etablissement einmal gehört und er als Stadtratsmitglied die NSDAP vertreten hatte, stand er selbst nicht auf der Rednerliste. Von der nationalsozialistischen Weltanschauung war er laut einem Vorgesetzten zwar „vollkommen durchdrungen“, für öffentliche politische Reden reichten seine rhetorischen Fähigkeiten aber nicht aus.146 Als Zuhörer konnte er sich immerhin damit rühmen, tatkräftig bei den angesprochenen „Erfolgen“ mitgewirkt zu haben. Diese müssten aber hart verteidigt werden, skandierte ein Sprecher: „Staatsfeinde und Dunkelmänner stören unter der Tarnung von konfessionellen und anderen Verbänden die Aufbauarbeit des Nationalsozialismus, es geht um Sein und Nichtsein des deutschen Volkes.“ Gerade aber das Judentum müsse besonders bekämpft werden, da es viel Unheil über Deutschland gebracht habe. Am Ende schwor der Redner alle auf Adolf Hitler ein und endete mit den eindeutigen Worten: „Der Kampf geht unvermindert weiter, bis zur völligen Lösung.“147 Zwar sprachen die Nationalsozialisten erst seit Beginn der 1940er-Jahre von der „Endlösung der Judenfrage“, womit sie noch die staatlich organisierte Vertreibung der Juden meinten – erst mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 und spätestens nach der Wannsee-Konferenz 1942 etablierte sich die „Endlösung“ als Tarnbegriff für den Massenmord an den europäischen Juden.148 Nichtsdestotrotz war der Wesensgehalt von der „völligen Lösung“ in der Rede auf der NSDAP-Kundgebung 1935 unmissverständlich radikal und allen Beteiligten klar.

Wer sich nicht mehr fähig fühlte, in der SS dem Regime zu dienen, konnte bis Kriegsbeginn jederzeit um eine „ehrenvolle“ Entlassung bitten. Sie hatte keine negativen Folgen und Tausende nutzten diese Möglichkeit.149 Doch weder Reue vor den begangenen Taten noch Furcht vor zukünftigen „Verpflichtungen“ drängten Adolf Haas, die SS zu verlassen. Im Gegenteil: Er half weiterhin bei der Verfolgung und Ausgrenzung von Juden und anderen „Staatsfeinden“, seit April 1936 vor allem in Wiesbaden, wo er den I. Sturmbann der 78. SS-Standarte übernahm. Seine Familie begleitete ihn zum neuen Dienstort. Mit seiner Frau, seiner neunjährigen Tochter und seinem zweijährigen Sohn zog er Mitte April in die Villa seiner SS-Standarte in der Walkmühlstraße 31. Wenige Tage später kam seine zweite Tochter zur Welt.150

Die nationalsozialistische Weltanschauung habe er „sehr gut mit Herz und Verstand“ verinnerlicht und sein Wille sei „fest und rücksichtslos gegen sich und andere“, schrieben seine Vorgesetzten ohne Beschönigungen in einem Bericht vom Juni 1936. Haas sei ein „guter Kamerad“, aber auch ein „Draufgänger“, „gerade, derb, leicht erregbar und zornig“ – genau die Eigenschaften, die ihn für seine späteren Aufgaben qualifizierten.151 Man war zufrieden mit ihm und beförderte den „treuen und pflichteifrigen SS-Führer“ am 13. September 1936 zum Sturmbannführer.152 Damit war er in die Dienstgruppe der Stabsoffiziere aufgestiegen, vergleichbar mit einem Major der Wehrmacht. Sein neuer Kragenspiegel – links das Emblem der SS, die Siegrune, rechts ein Abzeichen mit vier kleinen Rechtecken – zeigte jedem seinen Rang, war aber auch ein Zeichen für seinen raschen Aufstieg. Weiter nach oben ging es auf der Karriereleiter aber zunächst nicht mehr.

2.5 Der Überschätzte: Karrierestillstand und mangelhafte Leistungen in der „SS-Führerschule Dachau“, 1937

Im Frühjahr 1937, als seine erste Tochter mit zehn Jahren beim Jungmädelbund aufgenommen wurde, versetzte man den Familienvater von Wiesbaden nach Westerburg, etwa 15 Kilometer südöstlich von Hachenburg. In Westerburg sollte Haas ab dem 10. März den Führer des III. Sturmbanns der 78. Standarte ablösen, der beruflich genau die entgegengesetzte Entscheidung getroffen hatte. Er könne den Sturmbann nicht mehr führen, weil er „beruflich verhindert“ sei, und habe deswegen „um seine Enthebung gebeten“.153 Er entschied sich damit für seinen Beruf und gegen eine „Karriere“ in der SS – für Haas war das keine Option.

In seinem neuen Amtsgebiet griff Sturmbannführer Haas durch, im Sommer 1937 aber zunächst bei seinen eigenen Männern. Die katholische Gemeinde hatte im benachbarten Betzdorf, etwa 18 Kilometer nördlich von Hachenburg, eine Prozession durch die Straßen organisiert, bei der auch einige SS-Männer mitgelaufen waren. Das wurde im „Schwarzen Orden“ gar nicht gern gesehen, deren Führer die Kirche sowohl institutionell als auch moralisch als Konkurrenten sahen. Das machte auch das „Schwarze Korps“, das kirchenfeindliche Kampf- und Werbeblatt der SS, regelmäßig deutlich. Ob sie es denn nicht gelesen hätten, fragte Adolf Haas die SS-Männer, als er sie im Juli zu ihrer Teilnahme an der Prozession vernahm. „Weltanschaulich sind dieselben garnicht in Ordnung“, meldete Haas nach seinen ersten Verhören.154 „Zu retten ist an diesen nichts mehr.“ Seiner Meinung nach könne hier in dem betreffenden SS-Sturm nur „die rücksichtslose Ausmerzung aller schädlichen Elemente wieder Ordnung schaffen“. Nach vier weiteren Verhören empfahl er, zwei der SS-Männer, die „nicht mehr tragbar“ seien, aus der SS auszuschließen. Bei den anderen zwei schlug er vor, sie „gelinder zu bestrafen, da diese Beiden noch zu brauchbaren SS-Männern erzogen werden können bezw. nur unüberlegt oder aus Rücksicht auf die Angehörigen an der Veranstaltung teilgenommen haben“. Einer von ihnen hatte überzeugend behauptet, er habe sich längst über die Kirche „die richtige, nämlich nationalsozialistische Vorstellung darüber gemacht“ und sogar „meine Braut“ von „dem kath. Glauben fortgebracht“. So vorbildlich war nicht einmal sein vorgesetzter SS-Führer. Noch im August 1937 gab Adolf Haas an, er sei „evangelischer Konfession“.155 Erst seit Jahresende antwortete er auf die „Gretchenfrage“ mit „gottgläubig“, so wie es der Reichsführer-SS seit November 1936 wünschte, und überzeugte auch seine Frau, aus der evangelischen Kirche auszutreten.156

Trotz seiner Mühen um die „rücksichtslose Ausmerzung aller schädlichen Elemente“ in der Allgemeinen SS, war die neue Stelle in Westerburg eine Sackgasse. Drei Jahre lang blieb Adolf Haas ohne Beförderungen. Seine „Karriere“, die so gut und schnell begonnen hatte, kam zum Stillstand. Wieso ?

Auf einem Sportlehrgang des SS-Oberabschnitts Rhein am 21. September 1937 erwarb er das SA-Sportabzeichen in Silber und damit auch automatisch die Prüfberechtigung für seinen Sturmbann.157 Besonders stolz konnte er darauf jedoch nicht sein. Das SA-Sportabzeichen galt in der SS als verhältnismäßig einfach, zumal es in der SA sogar Pflicht war. Bereits 1935 hatte Heinrich Himmler den dringenden Wunsch geäußert, jeder SS-Mann unter 50 Jahren solle diese Prüfung absolvieren, die natürlich vor allem vormilitärischen Charakter hatte. Ein paar Wochen nach dem Lehrgang notierten Haas‘ Vorgesetzte zudem, er habe „wenig Sport getrieben“ und sei „schwerfällig“.158 Sie stellten auch seine sonstigen Fähigkeiten Ende 1937 auf eine harte Probe. Man wollte sehen, ob er überhaupt für „höhere Dienststellen“ tauge. Immerhin stieg mit den Dienstgraden auch die Verantwortung, Kenntnisse an die untergebenen SS-Männer kompetent weiterzugeben. Bereits 1935, als Haas hauptamtlicher Führer wurde, hatte der SS-Oberabschnitt Rhein gemahnt: „Führer sein heisst Vorbild sein! Lehren bedingt eigenes Können.“159

Neben militärischen und wehrsportlichen Übungen stand vor allem die „weltanschauliche Schulung“ im Mittelpunkt der SS-eigenen Aus- und Fortbildung. „Sie durfte im Dienst keiner Einheit fehlen“, schreibt der Historiker Hans-Christian Harten.160 Später, während des Krieges, sei die SS-Ideologie der Kitt gewesen, der die verschiedenen Teile der SS zusammenhielt und aus ihr einen Bund der Täter formte. Ein zentraler, umfangreicher Schul- und Ausbildungskomplex war seit 1933 im nahen Umfeld des Konzentrationslagers München-Dachau entstanden – Himmlers „Modelllager“ für das KZ-System, sowohl für den Lageraufbau und die grausame Behandlung von Häftlingen als auch für den Drill der Wärter.161 Passend dazu eröffnete die Allgemeine SS auf Himmlers Befehl ab 1937 die „SS-Führerschule Dachau für Führer von Sturmbannen und Standarten“.162 Damit verbunden war eine Professionalisierung der Führungskultur. Für den ersten Lehrgang im Oktober sollten die Führer der SS-Oberabschnitte aus ihren Reihen Führer vorschlagen und für jeden eine „eingehende Beurteilung“ abgeben.163 Plötzlich war Schluss mit den frisierten Beurteilungen für Adolf Haas, mit denen seine Vorgesetzten ihn so schnell hatten aufsteigen lassen. Am 4. Oktober 1937 relativierte der Führer der 78. SS-Standarte als Erster die bisherigen Urteile:

„SS-Sturmbannführer Haas ist als Führer eines Sturmbannes im allgemeinen geeignet. Es hat sich jedoch erwiesen, dass er in der Führung eines ländlichen Sturmbannes besser ist. Im Schriftwechsel sind seine Leistungen nicht immer ausreichend; hier bedarf er dringend der Unterstützung schriftgewandter Referenten. Seine Verwendung in höheren Stäben oder überhaupt höheren Dienststellen ist nicht gegeben. Bei den wachsenden Anforderungen, die an einen SS-Führer gestellt werden müssen, wird jedoch in späterer Zeit auch seine Belassung in der jetzigen Dienststellung in Frage gestellt sein. Sein Können liegt im besonderen in der Beherrschung der Kommando-Sprache sowie im Exerzierdienst; sein Auftreten führt leicht zu einer Überschätzung seiner Person und seines Könnens.“164

Eine vernichtende Einschätzung. Der Führer des SS-Oberabschnitts Rhein stimmte dieser zu, gab aber Adolf Haas eine Chance, sich zu bewähren.165 „Als ich in der Standartenpost einen Brief vorfand, ‚Absender RFSS‘ [Reichsführer-SS], war mein Gedanken, was ist denn jetzt wieder los?“, erinnerte sich Haas später. „Seinen Inhalt, den ich zwei bis dreimal durchgelesen hatte, machte mir so langsam klar, daß ich nach München-Dachau in einen Kursus mußte.“166 Am Sonntag, dem 10. Oktober 1937 kam er abends mit 29 anderen SS-Führern aus dem ganzen Reich in Dachau an. Er hatte ein „allgemeines Kasernenleben“ erwartet, „wie immer auf einem Lehrgang. Aber wir sollten uns sehr geteuscht haben. Denn wir fanden ein schönes neues Heim vor, wo wir uns sehr wohl fühlen konnten. Die Zimmer sehr sauber, alles neue Möbel. Wasser alles da. Und was ganz groß war, nur mit drei Mann belegt.“ Am nächsten Tag ging es los.

Die „FM-Zeitschrift. Monatsschrift der Reichsführung SS für fördernde Mitglieder“ informiert 1938 über die neu gegründete SS-Führerschule in Dachau.

Der Lehrplan sah sieben Unterrichtseinheiten vor, fünf davon waren „wehrsportlicher“ und militärischer Natur, die anderen beiden umfassten eine ideologische und verwaltungstechnische Weiterbildung: In der „Sportausbildung“ gab es nicht nur Übungen und Wettkämpfe, sondern auch Vorträge über deren „Wert und den Sinn“.167 Sturmbannführer Haas habe zwar Mut, sei aber „schwerfällig“, befanden die Lehrgangsleiter.168 Seine „körperliche Härte“ sei gerade einmal „befriedigend“ und auch seine „theoretischen Kenntnisse über Durchführung und Anlage von Sportübungen“ mangelhaft. Beim „Geländedienst“ sahen die Noten nicht besser aus: Seine bisherige Ausbildung stellte sich als durchschnittlich heraus. Nur „befriedigend“ konnte er das Gelände beurteilen und für Manöver ausnutzen, das „Entfernungsschätzen und Zurechtfinden“ bestand er gerade noch mit „genügend“, ebenso wurden seine theoretischen Kenntnisse zu den Wehrsportübungen eingeschätzt. Haas‘ Fähigkeiten lägen „im besonderen in der Beherrschung der Kommando-Sprache sowie im Exerzierdienst“, hatte der Führer der 78. SS-Standarte im Vorfeld des Lehrgangs geurteilt – doch auch das wurde hier revidiert. Zwar zeigte er sich beim „Einordnen in der Front“ durchaus „willig“. Die Kommandosprache und die Befehlswiedergabe beherrschte er aber wiederum nur „befriedigend“. Beim „Auftreten vor der Front“ zeigte er trotz seiner Fähigkeit, über seine Schwächen hinwegzutäuschen, „teilweise Mangel an Vertrauen zum eigenen vorhandenen Können“. Wie er sich beim „Schiessdienst“ mit Kleinkaliberwaffen und Pistole anstellte, notierten die Lehrgangsleiter nicht. Am Ende des Lehrgangs mussten sie sich aber wohl die Frage stellen, wie er mit diesen Fähigkeiten überhaupt zum SA-Sportabzeichen gekommen war. Jüngeren SS-Männern konnte es bei solchen Gelegenheiten wieder abgenommen werden. Haas, der während des Lehrgangs am 14. November 1937 seinen 44. Geburtstag feierte, durfte das einmal erworbene Abzeichen aus Altersgründen allerdings behalten.

Immerhin beim „Inneren Dienst“ konnte er ein wenig mit „praktische[n] Erfahrungen“ im Schriftverkehr glänzen, wenn auch „Form und Inhalt“ den Anforderungen nicht entsprachen. „Mangelhaft“ waren dagegen seine Kenntnisse im Disziplinarwesen. Unter einem Test, der ebenfalls mit „mangelhaft“ bewertet wurde, notierte sogar ein Prüfer: „Die schlechte Bearbeitung kann ihren Grund jedoch auch darin haben, dass Verfasser mit dem Schreiben offensichtlich auf Kriegsfuss steht.“169 Seine Rechtschreibung hatte sich seit der Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg, in der er angeregt, aber ohne Sorgfalt Tagebuch geschrieben hatte, noch weiter verschlechtert. Das zeigte sich vor allem im weltanschaulichen Unterricht.

Noch vor einem Jahr hatten Haas‘ Vorgesetzte geschrieben, er habe die nationalsozialistische Weltanschauung „sehr gut mit Herz und Verstand“ verinnerlicht – Haas‘ Leistungen in der letzten Unterrichtseinheit straften sie Lügen. Seine Vorkenntnisse entsprächen gerade einmal dem „Durchschnitt“ und es fehlen ihm „sichere Grundlagen“, sagten die Prüfer.170 Sie unterrichteten auf Anweisung Himmlers anhand der „SS-Leithefte“, sozusagen ein Wissens- und Unterhaltungsmagazin für den einfachen SS-Mann. Seit 1935 vermittelten die „Leithefte“ monatlich Propaganda zu verschiedenen Themen wie „Rassenhygiene“ und Freimaurerei, gaben aber auch Tipps für Feiern und Literatur zur Hand und unterhielten die Leser mit Kurzgeschichten von heldenhaften Frontsoldaten und Rubriken wie „Hier lacht der SS-Mann“.171

Das erworbene „Wissen“ wurde während des Lehrgangs immer wieder in Vorträgen und schriftlichen Prüfungen abgefragt. Bis zu Haas‘ Zeit in Dachau gewähren die Akten vor allem einen bürokratischen Blick von außen auf seinen Karriereweg. Abgesehen von seinem Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg und zwei Lebensläufen sind kaum aussagekräftige Dokumente erhalten geblieben, die Adolf Haas selbst verfasste. Dass fünf weitere solcher „Egodokumente“ heute einen persönlicheren Zugang zu Adolf Haas ermöglichen, ist den Prüfern der Führerschule zu verdanken. Wohl als Referenz für ihre Beurteilungen schickten sie seine Prüfungsaufsätze an das SS-Personalhauptamt. Von da aus gelangten sie in seine Personalakte und zeugen von einem äußerst schlichten Gemüt und einer mangelnden Bildung. So versuchte er sich am 17. Oktober an einem Aufsatz zum Thema „Die Germanen vor der Wanderung und Folgen der Wanderung“.172 Heinrich Himmler war vom Germanenkult geradezu besessen. Der Nationalsozialismus, meinte er, könne und müsse das deutsche Volk wieder zu ihrem wahren germanischen Wesen zurückführen.173 In Dachau sollte Adolf Haas diesen Ursprung erklären. Zwar zählte er die Stämme der West- und Ostgermanen auf, erläuterte kurz die Tugenden der Germanen als „Volk ohne Raum“ und verwies im letzten Satz auch auf die Christianisierung der Germanen, die Himmler als die Ursünde des deutschen Mittelalters betrachtete. Die schwammigen und fehlerhaften Ausführungen reichten jedoch bei Weitem nicht aus. „Völlig ungenügend“ vermerkten die Prüfer neben der Note „4“ unter dem Text. Fünf Tage später bekam Haas eine neue Chance, als er über „Staat und Wirken Heinrichs I. u. Adolf Hitler“ schreiben sollte. 1936 hatte Heinrich Himmler zum tausendsten Todestag von Heinrich I. an seinem Grab im Dom von Quedlinburg eine Rede gehalten.174 Den Wortlaut versuchte Adolf Haas wiederzugeben:

„Heinrich I. ist im Jahre 919 als Herzog der Sachsen deutscher König geworden. Das Reich bestand nur noch dem Namen nach. Das ganze Reich war im Verlaufe von 3 Jahrhunderten total darniedergegangen, unter dem schwäschlichen Nachfolger Karl des Franken [Karl der Große]. Er [Heinrich I.] lehnt[e] die Krönung durch die Kirche ab, denn er hatte eingesehen, daß die Kirche der Untergang der Germanen war. Das Bauerntum lag ganz darnieder, welches doch der Grundstock eines Volkes sein muß. Heinrich I. war es darum zu tun, für sein Volk die Lebensmöglichkeit zu schaffen, und er schaffte es. Sehen wir Adolf Hitler[,] er fand als einfacher Mann einen ganz danieder liegenden Staat, den die vorhergehene Regierung total zu Grunde gerichtet hatte.“175

Nach kaum einer Seite brach er mitten im nächsten Satz über das Bauerntum ab und schloss, wohl aus Zeitnot, hastig mit dem Fazit: „Und beide haben es fertig gebracht, Heinrich I u. Adolf Hitler eine neue deutschen Heim-Staat zu schaffen.“ Am Ende bekam er wieder nur ein „ungenügend“ als Note. Auch beim Vortragen von weltanschaulichen Themen benahm er sich „schwerfällig“.176 Allerdings vermerkten die Prüfer nach vier Wochen, gewiss mit Eigenlob, dass seine Einstellung zur NS-Weltanschauung „durch den Lehrgang stark gefördert“ wurde.177 Am vorletzten Tag des Lehrgangs wurden die Teilnehmer gebeten, dieses Mal ohne Benotung, ihre „Erfahrungen und Wünsche“ aufzuschreiben. Haas schlug vor, jedem Sturmbann eine „hauptamtliche Schreibkraft“ zur Verfügung zu stellen, „um den Stabsscharführer zu entlasten“.178 „Entlasten“ wollte er, der ja laut einem Prüfer „mit dem Schreiben auf Kriegsfuss stand“, wohl vor allem sich selbst.

Am Mittwoch, den 10. November 1937 ging es nach Hause. Indessen schrieben die Lehrgangsprüfer die abschließenden Beurteilungen. Lob bekam Adolf Haas nur wenig, „gut“ seien nur seine Sauberkeit sowie sein „Benehmen im Aussendienst“.179 Seine Haltung sei „soldatisch“, könnte aber „straffer sein“, seine „körperliche Rüstigkeit“ aber immerhin „trotz seines Alters befriedigend“. Das Verhältnis zu den Kameraden sei „zurückhaltend“, das zu seinen Vorgesetzten „abwägend“ – aber er „fügt sich in den Rahmen“. Sein Wille sei zwar „zäh“, doch sein Auffassungsvermögen „begrenzt“. Daher müsse er „regsamer“ werden und „sich noch manches aneignen“, um die „geistige Frische“ zu erreichen, die man von einem höheren SS-Führer erwarte. Immerhin sehe er nun die „Notwendigkeit der eigenen Weiterbildung ein“. Trotz seiner durchschnittlichen bis mangelhaften Leistungen hatte Haas den Lehrgangsleitern offenbar weismachen können, er leide unter wirtschaftlichen „Schwierigkeiten“ und sei daher „verbittert“. In der gesamten Personalakte findet sich jedoch kein einziger Hinweis darauf, dass Haas Schulden hatte oder dass sein verhältnismäßig gutes Gehalt nicht ausreichte. Im Januar 1938, also kurz nach seiner Rückkehr aus Dachau, bezog er ein Bruttoeinkommen von 527 RM, mehr als drei Mal so viel wie der durchschnittliche Bürger.180 Damit konnte er seiner Familie ein neues Eigenheim in „Hachenburg, Siedlung“ in der Liegnitzer Straße finanzieren, ganz in der Nähe vom jüdischen Friedhof und dem ehemaligen Judenfriedhofsweg, den er 1933 in Dehlinger Weg hatte umbenennen lassen.181

Die Lehrgangsleiter aber schluckten 1937 seine Ausreden und notierten deswegen wohl auch einigermaßen gnädig in der „Gesamtbeurteilung“: „Genügt den bisherigen Anforderungen zur Führung eines Sturmbannes. Ist durch den Lehrgang stark beeinflusst und zu einer höheren Lebens- und Dienstauffassung angeregt worden.“ Weder als Referent im inneren Dienst, noch als Stabsführer, für das Rasse- und Siedlungshauptamt oder den Sicherheitsdienst (SD), geschweige denn für höhere Dienststellen sei er „vorerst“ geeignet. Damit bestätigte der einmonatige Lehrgang genau das, was der Führer der 78. SS-Standarte bereits kurz vorher festgestellt hatte. Man schlug vor, er solle den Lehrgang 1939 wiederholen – dazu kam es jedoch nie.

Keineswegs war er der einzige, der überfordert gewesen war.182 Tatsächlich machte von den 29 anderen Teilnehmern später keiner eine große Karriere.183 Ganz anders Adolf Haas, auch wenn er zwei Jahre lang hart dafür arbeiten musste.

2.6 Der Trommler: „Polizeiverstärkungen“ in der Sudetenkrise, 1938

Das neue „Großdeutschland“ reichte dem „Führer“ nicht. Er wollte ein Großgermanisches Reich, das über den europäischen Kontinent herrschen sollte. Und er wollte nicht warten. Der erfolgreiche, unerwartet leichte „Anschluss“ seiner österreichischen Heimat im März 1938 hatte Hitler in seinem Machtinstinkt bestärkt und zudem den verachteten „slawischen“ Nachbarstaat Tschechoslowakei aus militärischer Sicht geschwächt. Der „Führer“ war nicht nur bereit, für sein neues Ziel einen Krieg zu riskieren – er wollte diesen Krieg unbedingt. Einen Krieg, in der sich die „deutsche Rasse“ vereinen und ihren Kampfeswillen beweisen konnte. Nicht nur gegen die Tschechoslowakei, sondern zunächst auch gegen deren Verbündete Frankreich und Großbritannien und später gegen das restliche Europa und die Sowjetunion. Vorwand für die gewollte Eskalation boten ihm die etwa drei Millionen tschechischen Bürger im Sudetenland, die sich als Deutsche sahen und von denen er einige Tausend bei seiner Abschlussrede auf dem Nürnberger Parteitag am 12. September 1938 zur Rebellion anstacheln konnte.184 Alles musste so aussehen, als ob er den vermeintlich gefährdeten Sudetendeutschen nur zu Hilfe eilen wollte. Um den Konflikt zu schüren, ließ Hitler insgeheim etwa 40.000 geflüchtete Aufständige unterstützen. Waffen erhielten sie von der Wehrmacht, Verstärkung von der SA und der SS. Nach dem Probelauf beim „Anschluss“ Österreichs machte die Reichsführung-SS im Herbst 1938 zum ersten Mal einen größeren Teil der Allgemeinen SS mobil.185

Am Ende der „Sudetenkrise“ erkauften sich Frankreich und Großbritannien mit dem Münchener Abkommen vom 29. September 1938 einen vorläufigen Frieden in Europa. Den Preis für diesen Deal zahlten nicht sie, sondern die Tschechoslowakei, die das Sudetenland an Deutschland abtreten musste, ohne dass man sie überhaupt an den Verhandlungen beteiligt hatte. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in das Sudetenland am 1. Oktober ehrte die Reichsführung mehr als 1,1 Millionen Deutsche aus allen Schichten und Berufen für ihre „Verdienste um die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich“ mit einer dunkelbronzefarben getönten „Sudeten-Medaille“.186 Auch SS-Sturmbannführer Adolf Haas bekam diese Auszeichnung.187 Besonders wertvoll war sie nicht. Sie diente vor allem dem Zweck, die Annexion des Sudetenlandes und die „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ zu legitimieren. Die Geehrten wurden praktisch zu Mittätern gemacht. Einer der prominenteren Träger der Medaille war Hans Globke, damals Ministerialrat im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern und später Staatssekretär sowie engster Vertrauter von Bundeskanzler Adenauer. Als Jurist verfasste Globke nicht nur den regierungsoffiziellen Kommentar zu den „Nürnberger Rassegesetzen“, sondern auch Gesetze und Verträge in Folge des „Anschlusses“ Österreichs, des Münchener Abkommens sowie der Besetzung der Tschechoslowakei.188 Auch Adolf Haas schoss Ende 1938 weder eine einzige Kugel auf tschechoslowakische Soldaten, noch war er überhaupt in der Nähe des Sudetenlandes. Die „Sudeten-Medaille“ bekam er als bürokratischer Trommler.

Seit 1936 hatte Hitler immer schärfer gefordert, die Wehrmacht „einsatzfähig“ und die Wirtschaft „kriegsfähig“ zu machen. Die SS trug ihren Teil dazu bei. Die SS-Oberabschnitte begannen zusammen mit dem SS-Hauptamt Vorbereitungen zu treffen, um im Fall einer Mobilisierung rasch „Polizeiverstärkungen“ aus der Allgemeinen SS heranzuziehen.189 Am 12. März 1938 forderte der Führer der 78. SS-Standarte Adolf Haas und zwei weitere Sturmbannführer auf, jeweils 80 Männer zwischen 25 und 35 Jahren zur „Verstärkung der SS-Totenkopfverbände (Polizeiverstärkung)“ zu rekrutieren, also unter anderem für das Wachpersonal der Konzentrationslager.190 Übereifrig meldete Haas nicht einmal zwei Wochen später, er könne neben dem Soll weitere elf Mann zur Verfügung stellen.191

Als die „Sudetenkrise“ durch deutsche Provokationen in der zweiten Septemberhälfte richtig in Fahrt kam und Hitler noch auf seinen lang ersehnten Krieg hoffte, ließ Himmler insgesamt etwa 14.000 SS-Männer zur „Polizeiverstärkung“ bzw. KZ-Wachablösung einberufen. Man erwartete eine große Anzahl neuer Häftlinge, egal ob es zum Krieg kommen würde oder nur zur Annexion des Sudetenlandes. Doch trotz aller Vorbereitungen und sogar eines eigenen „Führererlasses“ klappte es nicht so, wie Himmler es sich vorgestellt hatte. Die Wehrbezirkskommandos stellten sich stur und Hunderte bis Tausende SS-Männer drückten sich entgegen ihres Treueschwurs vor dem unattraktiven KZ-Dienst, indem sie behaupteten, sie seien gesundheitlich angeschlagen oder wehrwirtschaftlich „unabkömmlich“ (uk). Am Ende fehlten der SS-Führung von 5000 erwarteten, älteren SS-Angehörigen für die KZ-Bewachung immerhin 1500. Himmler raste vor Wut und wollte alle diese „Knülche“ aus der SS verbannen.192

Adolf Haas hatte im März 1938 zwar mehr als ausreichend SS-Angehörige für die „Polizeiverstärkungen“ rekrutieren können. Anfang September 1938 meldete er aber, dass er seine Männer generell kaum angemessen ausrüsten konnte. Es mangelte an fast allem: Maschinengewehre, Pistolen, Patronentaschen, Stahlhelme. Einzig ein paar Dutzend Karabiner waren „brauchbar“.193 Auch ging er selbst nicht mit bestem Beispiel voran, als im September weitere Männer eingezogen werden sollten. Ganz oben auf einer Liste von 19 SS-Angehörigen seines Sturmbanns, die im Kriegsfall „unabkömmlich“ waren, prangte sein eigener Name. Am Ende des Dokuments räumte er ein: „Die verlangten Zahlen konnten nicht erreicht werden, da weitere Männer nicht ausfindig gemacht werden konnten.“194

Als sich derartige Probleme im ganzen Reich abzuzeichnen begannen, forderte die SS-Führung von den Oberabschnitten, auf eigene Faust beim Rekrutierungsstau nachzuhelfen. Der Führer des SS-Oberabschnitts Rhein mahnte Haas Ende September persönlich: „Sie haben sich unter Zurückstellung aller übrigen Arbeiten sofort für die Durchführung der Freistellung für Polizeiverstärkungen einzusetzen.“195 Von den Arbeits- und Wehrmeldeämtern habe er sich „keinesfalls abweisen zu lassen“. Zwar geben die überlieferten Akten keine Auskunft darüber, wie genau Haas „aller etwa auftretenden Schwierigkeiten Herr werden“ sollte. Dass er mit der „Sudeten-Medaille“ geehrte wurde, zeigt jedoch, dass er sie zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten „bewältigte“ – und zwar nicht nur während der „Sudetenkrise“, sondern auch in den folgenden Monaten. Denn Hitler hatte seinen 1938 gewollten Krieg nur aufgeschoben. Bis zum Sommer 1939 sorgte Adolf Haas in seinem Sturmbann dafür, dass aus den Jahrgängen 1901 bis 1912, die keinen Wehrdienst mehr hatten leisten müssen, immerhin jeder Zweite entweder bei der Wehrmacht oder bei den SS-Totenkopfverbänden „kurzfristig ausgebildet“ wurde.196 Auch warb er bei seinen Männern weiter für den KZ-Dienst. Auch dieser sei die Pflicht, „die sie als Angehörige der SS übernommen und zu erfüllen haben, genau so, als wenn sie ihrer Militärdienstpflicht bei den Truppeneinheiten der Wehrmacht genügen“, schrieb er an seine SS-Stürme.197

Womöglich wollte Adolf Haas in naher Zukunft bekannte Gesichter um sich wissen. Denn spätestens seit September 1938 wusste er, dass gleich am ersten Tag einer Mobilmachung einige der „über 45-jährigen SS-Angehörigen zur Bewachung der Konzentrationslager“ sofort eingezogen werden sollten.198 Und am Montag, dem 14. November 1938, sollte er seinen 45. Geburtstag feiern. Der einstige „Verteidiger von Tsingtau“, der in seinem ersten Krieg nur wenige Tage gekämpft hatte, musste so kaum einen Fronteinsatz im nächsten Krieg befürchten. Die Alternative, die „Arbeit“ in einem Konzentrationslager, nahm er gerne in Kauf.

2.7 Der Zerstörer: Das Novemberpogrom im Westerwald, 1938

Der Abend des 9. Novembers 1938 hätte gemütlich ausklingen können. Mit Bier und Radiohören. An diesem Mittwochabend hatte Adolf Haas seine SS-Männer angewiesen, nach Erbach (Nistertal) bei Marienburg zu kommen, knapp neun Kilometer südöstlich von Hachenburg. In einer Gastwirtschaft wollten sie gemeinsam einer Rede Himmlers lauschen, erinnerte sich ein ehemaliger SS-Mann nach dem Krieg.199 Es war der „Gedenktag für die Bewegung“, der Jahrestag des „Hitlerputschs“ 1923, zu dessen Abschluss der „Führer“ und Reichsführer-SS in München um Mitternacht feierlich neue SS-Rekruten vereidigen wollten. Doch Neuigkeiten aus Paris störten die „Gedenkfeier“. Zwei Tage zuvor hatte dort der polnische Jude Herschel Grynszpan voller Wut mit einem Revolver auf den Diplomaten Ernst von Rath geschossen. Es war ein Akt der Rache und Verzweiflung gegen die deutschen Behörden, die seine Familie zusammen mit Zehntausenden anderen Polen auf brutalste Weise in ein Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland abgeschoben hatten.

Die Nachricht vom Attentat hatte die antijüdische Stimmung im Reich verschärft, die ohnehin bereits durch die regelmäßige Propaganda aufgeheizt gewesen war. Schon an den Abenden des 7. und des 8. November 1938 war es zu Ausschreitungen gegen Juden gekommen, vor allem in Kurhessen und Kassel sowie in Magdeburg-Anhalt. Noch waren es jedoch spontane Gewaltexzesse lokaler NSDAP- und SA-Funktionäre gewesen, die dem Willen ihres „Führers“ „entgegenarbeiten“ wollten, wie es Hitlers Biograf Ian Kershaw formuliert.200 Erst als der angeschossene Diplomat am 9. November seinen Verletzungen erlag, nutzten Hitler und sein Propagandaminister Goebbels die Gelegenheit, das größte Pogrom der Neuzeit in Mitteleuropa anzustoßen. Einen Generalplan gab und brauchte es dazu nicht. Mit einer Hetzrede um 22 Uhr vor hohen NSDAP-Funktionären und SA-Führern inszenierte Goebbels den vermeintlichen „Volkszorn“: Ausschreitungen gegen Juden seien „von der Partei weder vorzubereiten noch zu organisieren“, allerdings sei ihnen „soweit sie spontan entstünden auch nicht entgegenzutreten“.201 Die anwesenden NS-Funktionäre verstanden dies umgehend als Aufforderung, die „spontanen“ Aktionen des „Volkszorns“ in die Wege zu leiten. „Alles saust gleich an die Telefone. Nun wird das Volk handeln“, notierte Goebbels später in seinem Tagebuch.

In Erbach wollten die SS-Männer nach dem Ende der Mitternachtsrede, die Himmler trotz allem gehalten hatte, bereits ihre Wagen besteigen. Da rief der Wirt: „Adolf, komm mal, du sollst ans Telefon kommen!“202 Nach zehn Minuten kam Haas zurück und erklärte drei ausgewählten Kameraden, er habe soeben den Befehl erhalten, als „Vergeltung“ für die Ermordung des Diplomaten „die Synagogen in Brand zu stecken“. 50 Liter Benzin standen zur Verfügung. Zunächst sollten aber alle nach Hause fahren, Zivilkleidung anziehen und abwarten. Am nächsten Morgen, dem 10. November, sammelte Haas seine Männer mit zwei Personenwagen ein. Die Nummernschilder waren verhängt und im Innern lagen bereits Gebetsrollen und Stoffbanner aus Synagogen der Umgebung. Das Ziel war Mogendorf, etwa 20 Kilometer südwestlich von Hachenburg. Dort besorgte sich der Trupp bei einem Bewohner eine Axt und betrat die fast hundert Jahre alte Synagoge. Im Nachbarhaus lief ein Mädchen zu ihrem Vater und berichtete: „Ich glaube, draußen schlagen sie die Judenschule kaputt!“203

Haas und seine Männer zertrümmerten Fenster, Türen und die sonstige Inneneinrichtung der Synagoge – bis auf ein paar Glühbirnen, die sie mitnahmen. Die Anwohner Mogendorfs schauten nicht nur tatenlos zu, einige kamen sogar vorbei und holten sich Bretter der zerschlagenen Bänke für ihre Kaninchenställe.204 In einem Nachkriegsverfahren gegen SS- und SA-Männer behauptete ein Angeklagter, sein Vorgesetzter Adolf Haas habe damals befohlen, die Trümmer aufzuhäufen und anzuzünden. Er selbst habe ihn jedoch zur Räson bringen können, indem er eindringlich davor warnte, dass die Nachbarhäuser auch in Flammen aufgehen könnten. Keiner konnte ihm widersprechen, da er der Einzige war, der noch über den Ablauf in der Synagoge berichten konnte. Die Anwohner sahen 1938 nur, wie die Männer nach verrichteter „Arbeit“ das Gebäude verließen. Einer von Haas‘ SS-Männern brachte die Axt mit den Worten zurück: „Ich habe heute Morgen schon mehr gearbeitet wie sonst jemand die ganze Woche!“205 Mit den Autos voller gestohlener Gegenstände und Gebetsrollen fuhren sie wieder heim. Um die Juden der Stadt kümmerte sich die SA. Und um die Synagoge. Sie stand am Ende doch noch in Flammen. Endlich griffen die Mogendorfer ein und erstickten das Feuer – jedoch nicht aus Respekt vor der jüdischen Gemeinde, sondern aus Sorge um ihre eigenen Häuser.206

Am selben Tag drangen auch in Haas‘ Heimatstadt Hachenburg SA-Männer und Bürger in die Wohnungen der etwa 25 jüdischen Familien ein und trieben ihre Opfer, egal ob jung oder alt, unter Schlägen, Tritten und Beschimpfungen durch die Straßen. Nach dem Pogromtag berichtete ein SA-Standartenführer, es habe sich in Hachenburg nichts Besonderes ereignet außer der Verwüstung der Hachenburg Synagoge. Diese hatten die Nationalsozialisten nur deswegen nicht abgebrannt, weil auch sie wie in Mogendorf zu nah an anderen Häusern stand. Überlebt hatten lediglich 16 Thorarollen, mehrere Gegenstände aus Silber sowie einige Tücher, Altardecken und Pergamentrollen.207

Nur wenige Tage nach dem Pogrom spottete Hermann Göring: „Ich möchte kein Jude in Deutschland sein.“208 Der angebliche „Volkszorn“ hatte Tausende Geschäfte, Wohnungen, jüdische Friedhöfe und Synagogen zerstört – die unzählbaren Scherben prägten später die verharmlosende Bezeichnung „Reichskristallnacht“. Sie verschleierte, dass nicht nur Zehntausende Mitmenschen gedemütigt und attackiert wurden, sondern auch in einer Woche etwa 400 Juden ermordet oder in den Selbstmord getrieben wurden. Das Novemberpogrom mit seinem Vor- und Nachspiel war der Höhepunkt jahrelanger Diskriminierung und der Wendepunkt hin zur systematischen Verfolgung von Juden. Hier erwiesen sich vor allem die Konzentrationslager als effiziente Werkzeuge des NS-Terrors.209 In den Tagen danach trieben SA- und SS-Männer etwa 30.000 Juden aller Altersgruppen und sozialer Schichten in den Städten und auf dem Land vor den Augen der Nachbarn zusammen und deportierten die meisten von ihnen in eines der drei großen Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald. Die Situation der Lager veränderte sich dramatisch: Die Häftlingszahlen verdoppelten sich und plötzlich stellten die Juden die Mehrheit der Häftlinge. Die Konzentrationslager „wurden größer und tödlicher denn je zuvor und zugleich schweißten die Diebstähle und Gewalttaten die Lager-SS noch enger zusammen“, schreibt der Historiker Nikolaus Wachsmann.210

Beinahe alle jüdischen Bürger Hachenburgs verließen die Stadt in den Monaten nach den Ausschreitungen, bis die jüdische Gemeinde am 30. September 1939 nur noch zwei Mitglieder zählte.211 Bis dahin hatte auch etwa die Hälfte der etwa 500.000 in Deutschland lebenden Juden ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Die Übriggebliebenen saßen in der Falle. Das von Hitler und Goebbels angezettelte Novemberpogrom 1938 hatte zwar gezeigt, dass man ähnlich effektiv wie in Österreich auch in Deutschland Tausende Juden enteignen, terrorisieren und ins Ausland vergraulen konnte. Es hatte aber auch gezeigt, dass die deutsche Bevölkerung die Gewaltexzesse nicht so umfassend und wohlwollend aufnahm, wie es sich die NS-Führung gewünscht hatte. Hitlers Organisatoren der Judenverfolgung – Reichsführer-SS Himmler, Gestapo-Chef Reinhard Heydrich und Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring – schlossen daraus, dass Pogrome innerhalb des Reichs ein Fehler seien, schreibt der Historiker Timothy Snyder. „Sie sollten schon bald ganz ähnliche Pogrome wie Goebbels organisieren, aber eben außerhalb Deutschlands, unter Kriegsbedingungen und an Orten, wo deutsche Gewalt den Staat völlig zerschlagen hatte.“212