Читать книгу Im ersten Gang geht’s immer rauf - Jens F. Meyer - Страница 11

Ein Tempel der kleinen Freuden. Die leise Poesie der Landstraße. Wir trinken noch was.

ОглавлениеEs gibt da diese Bar-Tabac, eine wie viele. Hier heißt sie gerade „Chez Laurette“, und es steht zu vermuten, dass Laurette die Madame ist, der der Laden gehört. Oder er gehörte schon ihrer Großmutter, das ist natürlich auch möglich, weil diese sehr französische Gasthausmischung aus Toto/Lotto, Pferderennwetten, Zigarettenverkauf, Zeitungen, Zeitschriften, Chipstüten, Lollis für Kinder und einer entspannten Tresenkultur zwischen achtel und halbem Liter im Laufe vieler Jahre zu einer Instanz im ganzen Land geworden ist. Diese Form des Gasthauses ist ein Schmelztiegel aller Gesellschaftsschichten; gesegnet sei die Bar-Tabac. Überall gibt es welche in Frankreich. Schöne, schicke, angeranzte, hübsch-hässliche, verrauchte, verwitterte, verwunschene, saubere und welche mit klebrigen Tischen; es sind so unendlich menschliche Kneipen mit rissigen, lächelnden Fassaden, auf deren Terrassen die Katzen des Dorfes einen Napf mit Wasser stehen haben und wo die Sonnenschirme vom brennenden Gestirn in jedem nächsten Sommer ein bisschen mehr an Farbe verlieren. Es ist nicht unmöglich, dass die Menschen in der Bar-Tabac mehr ertragreiche Gedanken zur Lage der Nation zusammenspinnen, und sei es in weinbeseelten Momenten, als es die Oberen im Élysée-Palast jemals zu tun in der Lage sind, und seien sie dabei noch so nüchtern. Die Bar-Tabac ist wichtiger als Eiffelturm, Louvre und Triumphbogen zusammen, weil sie kein statisches und vor allem touristisch eingeplantes Zwischenziel ist, das man aus Reiseführern, Büchern und Fernsehen ohnehin zur Genüge kennt, sondern ein sehr lebendiger Teil der Seele dieses Landes. Nirgendwo ist sie deutlicher zu spüren.

Klassisch unterwegs: Fahren nach Landkarte

In manchen Gegenden mit teilverwaisten Dörfern, in denen der Durchreisende zu fortgeschrittener Nachmittagsstunde nach einem über und über mit Erlebnissen gespickten Tagesritt kaum noch Hoffnung verspürt, irgendwo ein prickelndes Glas Bier, einen Pétillant oder Café noir serviert zu bekommen, weil er vermutet, dass der Welten Ende womöglich schon nach der nächsten Kurve folgt – die grauen Fassaden mit den müde blickenden Fensterlaibungen lassen jedenfalls darauf schließen –, eröffnet sich ihm das rettende Lebenszeichen, wie aus dem Nichts auftauchend, in Form einer schmalen, roten Raute an einem Häusereck. Darauf steht in weißen, untereinander angeordneten Lettern „Tabac“. Fünf Buchstaben für ein Halleluja! Diese Raute, schmaler als die von Renault, aber bestimmt nicht weniger verheißungsvoll, ist wie ein Licht am Ende des Tunnels. Ein zweites Schild, zumeist in Grün gehalten, auf dem „Bar“ steht und bisweilen noch mit „Presse“ ergänzt, komplettiert die Kathedrale der Glücksritter. Angekommen. Mitten auf der Durchreise. Haben wir eben gerade erspäht und sofort angehalten.

„Madame, deux kir cassis, s’il vous plaît.“

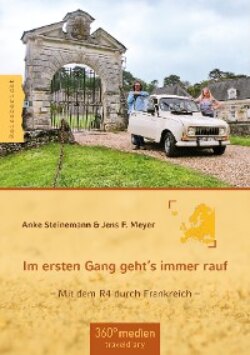

Zwei Muntermacher für Durst und Seele. Hier puckert der Puls der Franzosen, da muss man Platz nehmen und einen heben, wenigstens einen, einer geht, auch für den Fahrer. Eine Quatrelle, dort drüben auf der anderen Straßenseite im Halbschatten geparkt, fährt nicht von allein, und vorbei sind nun einmal die „Der Gendarm von Saint-Tropez“-Zeiten, in denen die Straßen noch leer waren, kein SUV-Kühlergrill grimmig den Blick durch die Heckscheibe komplett ausfüllte und man sich fahrtauglich fühlte, solange man den Hebel für den Choke ohne fremde Hilfe gefunden hatte. Ja, so war das. Na, jedenfalls sieht sie hübsch aus, „La Quatrelle“ dort drüben auf der anderen Straßenseite, in ihrer Robe aus sandfarbenem Lackfrack und schmalem, braunem Zierstreifen. Fast schon ein bisschen edel. Das gilt gemeinhin nicht, im Grunde nie fürs Mobiliar einer Bar-Tabac. Draußen stehen Stühle aus Kunststoff an Tischen aus Kunststoff mit Aschenbechern aus Kunststoff. Alles ist Kunststoff hier, könnte man vermuten, aber zumindest das Rohrgestänge der Sinalco-Sonnenschirme ist aus Stahl. Aus dünnem, mit Rost an den Schrauben und Scharnieren, man kann nicht alles haben. Es ist trotzdem ein schöner Platz. Stockrosen quengeln sich aus der Fuge zwischen Hausmauer und Trottoir, die Geranien in den Kästen auf den Fensterbänken blühen in etwa so rosé, wie der Kir seine Robe zur Schau stellt, und von drinnen quellen muntere Gespräche in die Nachmittagsruhe der Ortschaft Sauvigny-le-Bois. Die liegt noch gerade so in der Region Bourgogne-Franche-Comté, nicht mehr besonders weit entfernt vom Loire-Gebiet, schon ziemlich mitten drin in Frankreich. Vor allem aber liegt sie an der Rue de la Liberté, an der Straße zur Freiheit. Welch ein Pathos. Wunschlos glücklich ist gerade untertrieben.

80 Kilometer pro Stunde – es lebe das Tempolimit

Dass in Frankreich die Nutzung von Autobahnen Geld kostet – geschenkt! In einem Renault 4 machen sie ohnehin wenig Freude. Wenn’s irgendwie möglich ist, sollte man auch Nationalstraßen meiden, auf denen viele Lkw die Autobahnen umfahren. Die Routes départementales – die D-Straßen – sind die beste Wahl. Wie es heißt, sind sie vor allem „für den interkommunalen Durchgangsverkehr“ gebaut worden. Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Réunion und Mayotte mal nicht mitgerechnet, besteht Frankreich aus 96 Départements. Ein Netz aus über 375.000 Kilometer D-Straßen verbindet sie. Außerorts ist das Tempo auf achtzig Kilometer pro Stunde beschränkt! Für 34-PS-Flitzer wie den Renault 4 wie geschaffen. Vive la Tempolimit!

Da wären wir also bei „Chez Laurette“. Madame bringt noch zwei Café noir und füllt das Kump für Schnuffi mit frischem Schlabberwasser auf. Die Terrasse ihrer Gaststätte liegt kaum vier Lutscherlängen vom Bordstein entfernt. Wer nicht aufpasst und seine nach mehreren Stunden Fahrt steif gewordenen Gliedmaßen ordentlich recken will, dem fährt der nächste Traktor über die Füße. Das ist keine unrealistische Quantentheorie. In Gizeux zum Beispiel, einem Dorf samt Schloss im Département Indre-et-Loire, ist die Terrasse einer Bar nicht mehr als der vorhandene Bürgersteig. Keine zwei Meter breit. Während der Schwerlastverkehr sich langsam seinen Weg durch die engen Kurven der Ortsdurchfahrt bahnt, donnern Landwirte mit Karacho und schwerem Gerät so vehement vorbei, dass der Pétillant auf dem Tisch das letzte Bläschen gen Himmel zischen lässt, noch bevor der erste Schluck die Kehle benetzt hat. Da muss man wirklich aufpassen. Ausstrecken geht nicht. Die Füße würden über die Gosse hinaus auf der Straße baumeln. Dass sich viele Franzosen daran nicht stören, nicht am Lärm, nicht am Feinstaub, ist bemerkenswert. Aber wir sind hier jetzt gerade nicht in Gizeux, vielleicht wird uns der Weg dorthin führen, vielleicht aber auch nicht, wir sind jetzt erst einmal hier, bei „Chez Laurette“ in Sauvigny-le-Bois, wo der Sicherheitsabstand zur Rue de la Liberté, der D957, geradezu überwältigend groß ist. Etwa achtzig Zentimeter.

Jean-Marc hatte seine Zweifel. „Ihr wollt wirklich mit der Quatrelle zu uns in die Bretagne kommen? Glaube ich erst, wenn Ihr da seid! Wenn Ihr das macht, kaufe ich einen Champagner, dann lassen wir die Korken knallen.“

„Abgemacht. Fang an zu sparen, Jean-Marc.“

Sein Blick im vergangenen Jahr war eine Mischung aus Hoffnung, Heiterkeit und Entsetzen. Ein Quäntchen mehr als tausend Kubikzentimeter mit 34 PS sind nicht gerade zeitgemäß, selbst für einen, der in den Sechzigerjahren in genau einem solchen Fahrzeug seine Führerscheinprüfung bestanden hatte, damals, als die Rolling Stones „Get off of my cloud“ und „Paint it black“ spielten. Dass man damit heute noch losfährt, ist für Jean-Marc, dem niemals schlecht gelaunten Bretonen aus Larmor-Plage bei Lorient, eine besondere Sache. Für andere ist es vor allem ein Sicherheitsrisiko. Ein Auto ohne Airbag – wie kann man nur damit losfahren? Wie wäre es mit Kupplung kommen lassen, schalten und Gas geben?

Das funktioniert vorzüglich, natürlich nur, wenn man bereit ist, die nicht vorhandene Servolenkung und die berüchtigte Revolverschaltung als zwischensportliche Muskelaufbauübung in den automobilen Alltag zu integrieren. Wer genug Renault 4 fährt, muss jedenfalls nicht in die Muckibude. Den Rhombus, das Signet der Marke, forsch in den Wind gestellt, die Außenspiegel vibrieren und innen Rock ’n’ Roll. Für Laternenparker ist das ein Ritt auf der Rasierklinge; mit einem Renault 4 auf Reisen zu gehen, also nicht mal eben um die Ecke zum Supermarkt zu fahren, sondern richtig Strecke zu machen, mehrere Tausend Kilometer in einigen bemerkenswerten Wochen, verlangt einen ausgeprägten Sinn fürs Wesentliche und die Bereitschaft, Verzicht zu üben. En passant sprechen wir hier nicht von Klimaanlage, Schallisolierung, Regensensor, LED-Scheinwerfern, Einparkhilfe, um Himmels willen! Diese TL Savane, die vis-à-vis „Chez Laurette“ nach über eintausend Kilometern einen mehr als gelassenen Eindruck macht, gerade so, als wäre sie endlich richtig auf Touren gekommen, ist die schönste Verzichtserklärung auf Luxus und Pomp, ohne aber an Grandezza einzubüßen. Ach, wie sie sich anschickt, die Kilometer in sich aufzusaugen, gierig nach jedem Meter Asphalt mit ihren schmalen Reifen zu greifen und nach Jahren des Stillstands in einer gottlob trockenen Scheune endlich wieder Leben in den Kolben zu spüren. Unter der Haube eine Art Nähmaschine mit der Kraft von 34 Zossen. Immerhin: mehr als die Ente, die lahme.

In solchen Stunden und Momenten, wo das graue Band wie ein roter Teppich sich darbietet, ausgerollt, um „La Quatrelle“ zu huldigen, neben dem Citroën 2CV die zweite französische Sonnenkönigin der Straße, fügt sich die Zeit in eine andere Dimension. Sie geht nicht verloren, weil das Auto langsam fährt, sondern sie vervielfacht sich, denn die Seele hat einen Platz zum Mitreisen gebucht. Unser Innerstes hält der Geschwindigkeit stand; die Eindrücke der Landschaften, der Städte und Dörfer und Flüsschen und Himmel sickern flüsternd durch unser Gemüt und nehmen Platz im Süden unseres Herzens. Die Poesie dieses sanften Abenteuers ist durch nichts und niemanden aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sollen sie überholen, die großen, schönen, schicken Autos, die mächtigen Boliden, die nach zwei Jahren alle nur noch die Hälfte wert sind und von keinem ihrer Fahrer unterwegs repariert werden können. Hier liegen die Dinge anders: Ein Schraubenschlüsselsatz, ein paar Lampen und Sicherungen, dazu die Strumpfhose, falls der Keilriemen schlappmacht. Aber hurra, es sieht nicht danach aus. Der R4, dieser kleine Bursche mit dem sanftmütigen Blick seiner runden Scheinwerfer, macht seine Sache prima: Frankreich breitet sich willig vor ihm aus. Hier ist sein Revier, hier auf den Routes départementales, den D-Straßen, die wie ein Netz durch das Land gesponnen worden sind. Von Alleen gesäumt, von Feldern, auf denen Traktoren Pflüge ziehen und Kartoffeln roden, von Ackerrandstreifen und Brachland gesegnet, auf denen Wildblumen wachsen dürfen, und von einem guten Geist versehen, der bis vor die geöffnete Pforte einer Bar-Tabac führt, ein Gasthaus wie „Chez Laurette“, wo die Rue de la Liberté noch ein bisschen warten muss. „Madame, encore deux kir cassis, s’il vous plaît.”

Wenn man schon mal hier ist …