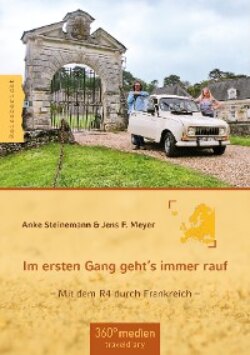

Читать книгу Im ersten Gang geht’s immer rauf - Jens F. Meyer - Страница 7

Wir kaufen Gift. Einem Mann ist nicht zu helfen. Wir haben die Schlange nie gesehen.

ОглавлениеWir haben so eine Ahnung, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Renault 4, unser treuer Blechbegleiter mit dem Hartplastikkühlergrill, eines Morgens von alleine startet und sehnlichst darauf wartet, dass wir – salzbuttercroissantgefettelt und Marmeladenreste in den Mundwinkeln tragend – endlich einsteigen, damit er die nächsten Boulevards der Träume ansteuern darf. Sein Motor klingt kernig jetzt, nach einigen Hundert Kilometern, als wir gegen halb zehn am Hotel „Auberge de la Pleine“ in La Rothière aufbrechen und aus der Tiefe der vier Zylinder pröttelnd dem frischen Morgen ein hübsches blaues Dünstlein verpassen. Es ist der Duft des Abenteuers. Wir schnüren dem Motor mit der Starterklappe die Luftzufuhr enger und knattern auf die D396 und D619. The Sound of Musik. In Ailleville verkauft eine Mutter mit ihren Kindern Maiglöckchen am Straßenrand. Wie nett sie winken. Keine dreihundert Meter weiter schon wieder ein Tischchen mit kleinen Sträußen, Kinder, Mutter und Mémé. Sie grüßen und lachen. Ja, den Renault 4, ihre Quatrelle, lieben sie hier in Frankreich abgöttisch, und wenn einer dann auch noch mit deutschem Kennzeichen durch ihre Heimat saust, huldigen sie dieser Ikone, als säße der Heiland persönlich am Steuer.

Dachten wir recht eingebildet. Stimmt aber nicht.

Ein Blick auf den Kalender hätte gereicht. Am Maifeiertag verkaufen Kinder kleine Blumensträuße als „porte-bonheur“, als Glücksbringer, für einen guten Zweck. Armen, Alten, Versehrten wird das Geld gegeben. Und es ist gleichfalls ein erster Frühlingsgruß, den sich manche ans Revers heften, andere in die Vase stellen. Ab Bar-sur-Aube, einem Städtchen im Département Aube, Teil der Champagne, duftet es im Fahrzeuginneren dann auch lieblich nach den weißen Blüten des Frühlingsbringers. Es ist ein Vergnügen, den Kindern beim Verkauf der Blumen zuzusehen. Unwillkürlich fliegt ein Gedanke nach Deutschland. Könnte das dort nicht auch eine schöne Tradition werden? Vermutlich nicht, weil Horden entsetzter Mütter und Väter auf der Straße protestierten, mit Plakaten und Flüstertüte ausgerüstet, weil das Maiglöckchen – ausgerechnet im Jahr 2014 vom Botanischen Sondergarten Hamburg-Wandsbek auch noch als „Giftpflanze des Jahres“ gekürt – ihre Lütten meucheln würde. „Finger weg, Kinder, das ist kein Salat!“ Allein der Anblick könne dazu führen, dass die toxischen Inhaltsstoffe aus den Pflanzensäften über die Pupille direkt in die Blutbahn der kleinen Racker fließt. Aus den weinerlichen Tönen der Helikoptererziehungsberechtigten würden sich Gesundheits- initiativen herausbilden, die eine Enquete-Kommission in der Bundesregierung zur Folge haben dürfte, woraufhin sich der Krankenkassenbeitrag schlagartig erhöht. Und das alles wegen eines Krautes, das übrigens nicht giftiger ist als im Discounter billig eingekauftes Spielzeug fernöstlicher Herkunft. Aber zumindest wäre die Katastrophe verhindert, dass die lieben Kleinen Maiglöckchen anfassen. In Frankreich dürfen sie das, und es ist kein Fall bekannt, in dem ein Kind noch am Abend des Feiertags mit Vergiftungserscheinungen in eine Klinik eingeliefert wurde, nur weil es diese Blumen verkaufte.

Spartanisches Interieur – immerhin mit Maiglöckchen

In Bar-sur-Aube sitzt eine Mutter auf den Treppenstufen ihres Hauses und schaut ihren Söhnen beim Verkaufen zu. Nur wer ein Herz aus Stein hat, würde an ihnen vorbeigehen, ohne einen Strauß zu kaufen. Zwei Euro. Ob die nun wirklich bei den Armen landen oder sich die Buben später davon ein Eis kaufen, ist gar nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger bleibt festzustellen, dass die Jungs, sechs und zehn Jahre alt, in der Lage sind, freundlich Guten Tag zu sagen. Ist das nicht verrückt? Kinder, die Guten Tag sagen! Der Vergiftungsgrad scheint weit vorangeschritten zu sein, da kann doch was nicht stimmen. Und dann sogar noch ein „Merci“ und „Au revoir“ nachgeschoben, einfach so, aus heiterem Gemüt. Ob das ansteckend ist?

Herrgott, Bar-sur-Aube ist wirklich schön, mit und ohne Maiglöckchen. Die Baralbins müssen stolz auf ihre Stadt sein. Fassaden wie von Gauguin gemalt, schmale Gassen, die um Häuser führen, deren blaue Fensterläden die Strahlkraft des Himmels übertreffen, und am Vormittag fällt das Sonnenlicht durch die farbigen Fenster der Kirche Saint-Pierre wie göttlicher Segen auf den kalten Stein des im 12. Jahrhundert entstandenen Bauwerks. Burgundische Frühgotik. Die Pracht ist von außen weniger zu erkennen; Gottes Haus wirkt hier mehr wie eine wehrhafte Burg, wurde mit einer Holzgalerie versehen, die außen herum verläuft und die früher ganz irdisch den Händlern als Verkaufsraum diente. Aber kaum das Hauptportal durchschritten, hat dieses Meisterstück etwas Majestätisches. Nicht weit entfernt strömt gemächlich die Aube durch die Stadt. Auf dem Plateau von Langres brechen sich ihre Wasser in einer Höhe von kaum 380 Metern Bahn und fließen nach 248 Kilometern bei Marcilly-sur-Seine in die, ja, in wen wohl, in die Seine natürlich. Bar-sur-Aube ist wohl eines ihrer schönsten Ufer, daran besteht kein Zweifel. Und wenn ein Fluss nicht nur Städten, sondern einem ganzen Département seinen Namen gibt, muss das wohl einen hübschen Grund haben. Wir verlassen Bar-sur-Aube mit seinen Maiglöckchenverkäufern und bemalten Häusern und driften perlenwasserwärts über die Champagnerroute D74 nach Colombé-le-Sec.

Charmantes Städtchen: Bar-sur-Aube

Radfahrer winken und machen große Augen. Einen R4 ohne Rost haben sie in Frankreich seit Jahrzehnten nicht gesehen. „Une bonne voiture“, rufen sie. Und eines, das so sehr in diese Landschaft passt. Man möchte in ihre Tiefe greifen, sie sich seinem Innersten einverleiben, sie spüren wie den Nachklang von Schampus und Burgunderwein. Man möchte einen Vorrat an Eindrücken, Düften und Bildern in Flaschen und Fässern abfüllen, um an tristen Wintertagen davon zu kosten. Vor uns nichts als Freiheit und ein zufrieden sirrender Motor, über uns der Himmel. Und dann steht da plötzlich ein riesengroßes Kreuz, weithin sichtbar in dieser Landschaft aus Rebstöcken, Feldern und Wald. Es ist die Gedenkstätte für General Charles de Gaulle, erster Präsident der Fünften Republik Frankreichs, und die Erinnerung an die französische Exilregierung während des Zweiten Weltkriegs. Das Lothringische Kreuz in Überüberübergröße, ein fast 45 Meter hohes Monstrum, das ohne Fundamente 950 Tonnen wiegt, weil es aus 36.525 Pflastersteinen und 1638 rosa Granitplatten gebaut wurde. Solange der Wind nicht stärker als 150 Kilometer pro Stunde bläst, wird es sicher nicht umfallen, so haben es jedenfalls die Architekten damals versprochen. Man könnte folglich, gemessen an der Höchstgeschwindigkeit eines Renault 4, mit Vollgas daran vorbeifahren, und dieses Lothringische Kreuz würde standhaft seinen Dienst als Bewahrer der Erinnerung tun, ohne auch nur ins leiseste Zittern zu geraten. Das ist aber ohnehin graue Theorie, denn in Colombey-les-Deux-Églises ist ein solches Tempo gar nicht möglich. Es würde den armen Maiglöckchen, die hübsch drapiert aus dem Aschenbecher hervorlugen, auch nicht guttun. Übrigens ein Aschenbecher ohne Zigarettenanzünder, was wunderlich ist. Man würde annehmen, es sei nie ein französisches Auto ohne Heißmacher für Gauloises und Gitanes gebaut worden, denn immerhin gilt Frankreich bis heute als letztes Tabakparadies der westlichen Welt. In der Tat hatte es ab Werk aber in keinem der über 8,1 Millionen gebauten Exemplare jemals einen Zigarettenanzünder gegeben.

Lignol-le-Château hat einen putzigen Namen, die edlen Kupferlaternen an der Ortsdurchfahrt lassen auf gut situierte Champagnerhersteller schließen. D, D, D – es wird zum Lieblingsbuchstaben. Immer tiefer gelangen wir über manch magere Piste in die Seele dieses Landes. Die „Route du Champagne“ schlürft der kleine Renault, wie wir es mit dem Schaumwein tun: mit Genuss. Die D47 ist eine schmale Straße, auf der wenig Verkehr unterwegs ist, die D619 serviert schönste Ausblicke, tief in das Land hinein, die D3 ist sogar so wenig befahren, dass hier rechts vor links gilt! Es wäre aber doch anzunehmen, dass ein R4 grundsätzlich Vorfahrt hat …? „Es sei denn, er trifft auf einen 2CV.“ In der Bar du Château in Vendeuvre-sur-Barse lässt ein Handwerker, der gerade Mittagspause hat, keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Ente in Frankreich noch beliebter ist. Enten haben eine bessere Lobby. Während sie oft fein restauriert als Liebhaberobjekt gefahren werden, vermag der R4 sein Image als verlässliches Arbeitstier selbst ein Vierteljahrhundert nach Auslieferung des allerletzten „Bye-bye“-Modells irgendwie nicht loszuwerden. Ein Makel ist das nicht; ohne Zweifel ist „La Quatrelle“, zu jeder Zeit das praktischere Fahrzeug der beiden Klassiker gewesen. Sie sind aber in der Tat so grundverschieden, dass jeder Vergleich ein kleines Verbrechen ist. Hier die Ente, der Citroën mit dem leicht fröschelnden Motörchen, da der Renault, dessen 34-PS-Aggregat den Klang einer sirrenden Nähmaschine hat. Müsste dem Handwerker gefallen. Aber er stichelt. Wir sind gekränkt.

„Monsieur, die Ente hat weniger PS und ist langsamer!“

„Stimmt“, sagt er.

„Und sie ist unpraktischer. Der Renault hat einen größeren Kofferraum und bessere Sitze“, legen wir nach.

„Stimmt“, sagt er.

„Außerdem ist die Quatrelle nicht so reparaturanfällig und günstiger im Unterhalt. Und sie schwankt nicht wie ein Schiff auf offener See.“

„Stimmt“, sagt er.

„Gut, dann ist die Sache doch klar. Der R4 ist das bessere Auto!“

„Non, jamais!“

Dem Mann ist nicht zu helfen. Wir lenken das Gespräch in eine andere Richtung und fragen, warum das Schloss auf der Straßenseite gegenüber leer steht. Immerhin sei es doch ein „Monument historique“ und infolgedessen von beachtlichem Wert. Noch dazu sehe es hübsch aus und sei von einem ansprechenden Park umgeben. Der Enten-Fan rät uns, zur Gemeindeverwaltung zu gehen. „Es steht zum Verkauf. Kaufen Sie es doch“, sagt er und grinst mit Bierschaumschnäuzer.

„Danke, Monsieur. Das würden wir unbedingt tun wollen, aber die Quatrelle war teuer. Fürs Château wird das Geld wohl nicht mehr reichen.“

Nun ist er doch sprachlos. Wir trinken aus und fahren fort an diesem Maiglöckchentag, der in Tonnerre enden wird; Tonnerre, die Stadt der magischen Quelle.

Die Schlange in der Tiefe

Die reizende Stadt Tonnerre, am Flüsschen Armançon gelegen und nicht weit vom Canal de Bourgogne entfernt, hat ungefähr 4500 Einwohner. Glaubt man der Sage, wohnt eine Schlange in der geheimnisvollen Quelle Fosse Dionne, die unterhalb der Kirche Saint-Pierre ihre Wasser unaufhörlich in einen eindrucksvollen Waschplatz aus dem 18. Jahrhundert speit. Wissenschaftler, Taucher, Gelehrte – keiner ist dem geradezu unheiligen Quell so richtig auf die Schliche, geschweige denn auf den Grund gekommen. La Fosse Dionne ist nicht das einzige Wahrzeichen dieses quirligen Ortes im Département Yonne, aber auf jeden Fall das sprudelndste. (Info: france-voyage.com)

(Be)rauschend: die Quelle La Fosse Dionne in Tonnerre

Es sind die Dachziegel aus eisenhaltigem Ton und der weiße Stein aus Tonnerre, der die müden Sonnenstrahlen zur Dämmerung aufsaugt und sie auf eigenartige Weise reflektiert, die Tonnerre an wolkenlosen Tagen so unglaublich rosa erscheinen lässt. Tonnerre ist das, was Reisende lieben, wenn sie es entdecken. Denn da ist eine Quelle, eine ewig rauschende, und die Quatrelle hat ihren Weg zu dieser Quelle gefunden. „La Fosse Dionne“ ist ein Mysterium. Niemand weiß, wo ihr Ursprung ist, und manch Suchender hat sein Leben dafür gegeben. Legenden ranken sich um das rätselhafte Becken, unter anderem ist von der Schlange Basilic die Rede, die in diesen Wassern wohnen soll. Die Schlange dürfte beim Tauchgang das geringste Problem sein, eher ist es die Tiefe: zunächst 28 Meter, dann 360 Meter in den Berg hinein, und weitere 68 Meter hinabfallend. Ein Labyrinth der Unterwelt. Wir warten einen Moment lang, aber die Schlange zeigt sich nicht. Vielleicht ist sie zu Besuch bei Mutter Nessie in Schottlands Highlands. Etwas enttäuscht sind wir schon.

Eine Galerie fürs innere Auge

Als bezauberndes Beispiel der französischen Renaissance gilt das von einem Wassergraben und weitläufigen Park umgebene Château de Tanlay. Mitte des 16. Jahrhunderts war es erbaut worden. Große Augen machen Besucher in einem Eckturm mit Deckengemälde der Schule von Fontainebleau, das berühmte Persönlichkeiten aus jener Zeit als Gottheiten darstellt. Noch erstaunlicher ist allerdings die Grande Galerie, weil hier die Trompe-l’œil-Malerei meisterhaft umgesetzt worden ist. Wände und Decke sind illusionistisch perfekt inszeniert. Dreidimensionalität wird vorgetäuscht, wo es sie gar nicht gibt. Was ist wahr, was nicht? Die Grande Galerie wirkt wie eine Parallelwelt. Sehr beeindruckend. Und zwar echt! (Info: chateaudetanlay.fr)

Sich in der „Ferme de la Fosse Dionne“ ein Zimmer zu nehmen und abends an den rauschenden Wassern vor dem Panorama des silbernen Quells aus der Tiefe ein Glas Wein zu trinken, ist eine gute Sache. „Diese Quelle ist Magie. Viele Touristen haben sie schon bewundert. Weil der Pilgerweg nach Santiago de Compostela direkt hier vorbeiführt, sind zudem viele Gläubige hier“, verrät Bernard Clément, der gemeinsam mit Gilles Barjou das „Gîtes“ führt, Jazzmusik zum Frühstück auflegt und selbst gemachte Marmeladen zu Baguette und Croissant bereitstellt. Abends fällt das Licht im Sekundentakt vom Himmel, die Église Saint-Pierre thront über der Ferme und dem Städtchen, und der Maître der Crêperie „Les Vieux Volets“ an der Rue de l’Hôtel de Ville gibt nach dem Essen einen Sprachkursus in Japanisch, Französisch, Englisch und Deutsch. „Ich weiß auch nicht, warum die Menschen nach Tonnerre kommen“, sagt Patrick Gallot und meint das ohne Zweifel augenzwinkernd. Wenn’s nicht die Quelle wäre, nicht die Église, nicht die schöne Landschaft drumherum mit dem faszinierenden Château de Tanlay und dem Canal de Bourgogne, an dessen Ufern liebliche Schleusenhäuschen stehen, wie man sie sich als Kind für seine Modelleisenbahnlandschaft gewünscht hätte, dann kommen sie vermutlich, weil Patrick köstliche Galettes und Crêpes kreiert, die mit Salzbutter zubereitet und mit Käse, Schinken und Ei gekrönt werden, während der Cidre aus Tassen ohne Henkel getrunken wird. Die vier Katzen des Gasthauses schmeicheln sich durch einen Wald aus Beinen von Tischen, Stühlen, Menschen, um danach hinter dem Tresen in der Küche zu entschwinden. Der Abend nimmt sich seinen Raum. Patrick macht die Rechnung fertig, wünscht eine Gute Nacht und schließt die Tür.

Schmale Gasse – der R4 kommt durch.

Die Wasser der Fosse Dionne rauschen, säuseln, flüstern, sie raspeln Süßholz, so kommt es den Gästen in der Ferme de la Fosse Dionne vor, die an diesem Tag einen letzten Blick auf das italienisch anmutende Panorama an der schmalen Rue de la Fosse Dionne werfen, die hufeisenförmig um die Quelle herumführt und an der die Fassaden der Häuser zartrosa, hellorange und zitronengelb leuchten. Abends nimmt das goldorangefarbene Licht der Laternen dort Platz, und die Wasser sprudeln unaufhörlich. Am Morgen sind Quelle und Quatrelle noch immer ein Brunnen der Inspiration. Es ist Zeit, den Ölstand zu prüfen und den Deckel der Kraftstoffpumpe abzuschrauben, um nachzusehen, ob das Filtersieb verschmutzt ist. Es wäre noch viel wichtiger gewesen, an der Tankstelle nicht den Tankverschlussdeckel liegengelassen zu haben. Retour über acht Kilometer. Es gibt Dinge, an die gewöhnt man sich bei Oldtimern nur sehr langsam. Immerhin aber: Er liegt noch dort, an der Zapfsäule. Selbst ein Enten-Fahrer hätte damit nicht viel anfangen können. Und wo wir schon beim Thema sind: Der nette Guide vom nahe gelegenen Château de Tanlay, einem Wasserschloss mit 44 Hektar großem Park unweit des Canal de Bourgogne, sagt: „J’adore votre voiture.“ Er geht an uns vorbei in den wohlverdienten Feierabend und winkt freundlich. Er betet es also förmlich an, nun sind wir schon zu dritt.

Von einer „deux-chevaux“ hat er nichts gesagt.