Читать книгу Oleum. El aceite de los dioses - Jesús Maeso De La Torre - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

VIII

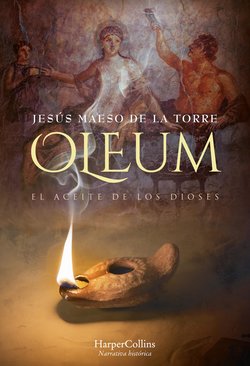

AFRODITA CORINTIA

ОглавлениеAño XIV del reinado de Tiberio César

En los primeros meses de esclavitud soporté un dolor desmedido.

Los abusos, el terror y el tormento eran nuestra ley. El tétrico antro donde estaba encerrado no era sino un inmundo depósito de esclavos de donde solo saldríamos muertos, o para ser vendidos en los mercados cercanos a Cesarea, o bien para embarcarnos hacia Occidente. A mí, que estaba destinado a Roma, me arrastraron sin conmiseración a un barracón cercano a las murallas.

Un miedo espantoso me dominó y comprendí que el destino del hombre es indisociable del sufrimiento. Mi expresión se volvió atormentada, mi respiración penosa y mi mirada como la de un agonizante. Y poco a poco me fui introduciendo en la senda de la locura.

Los sicarios de Sayed, provistos de mazas de hierro, me encerraron en una bodega inmunda y de atmósfera irrespirable junto a otros desesperados, entre escorias e inmundicias, y con un hedor insoportable a paja podrida y orines, donde a veces merodeaban las arañas, las tarántulas y algún alacrán que matábamos con las sandalias. A media tarde traían una cesta con trozos de pan negro, unas escudillas con una papilla repugnante y un odre de vino aguado que nos disputábamos como alimañas.

En algún momento, mi voluntad dejó de obedecerme y creí volverme loco, lo reconozco, y gritaba como un poseso. Hoy me avergüenzo al evocarlo. Mis oídos estallaban con el crepitar del latigazo y mi cuerpo temblaba de pavor, confirmándome a mí mismo que no estaba preparado para el abusivo atropello de mis carceleros, que nos fustigaban y amedrentaban con una insensible saña.

Ni encomendarme al Único, al Bendito, suponía consuelo para mi alma.

Así que en un acceso de desesperación determiné quitarme la vida, aunque yo sabía como sofrín de la ley de Mosisés que suicidarme me excluía del Juicio Final y de la visión eterna del Padre, como nos enseña el Génesis: «Demandaré al hombre que derrame su propia sangre». Pero yo no podía acostumbrarme a vivir en un mundo sin estrellas, sin el calor de la familia, sin la luz del afecto y constantemente vapuleado y afrentado, así que consideré en mi desesperación que Yavé había puesto un precio altísimo a mi existencia.

Una calurosa mañana, con la luz del alba, mi situación cobró la dureza de la cruda realidad y no pude soportar más tanto horror. Como cada amanecer, nos sacaron fuera atados los pies con grilletes para, según Sayed, mantener el ánimo firme, no engordar y ganarnos el asqueroso pan que comíamos. Éramos una veintena de hombres y otras tantas jovencitas de diversas naciones venidas de otro barracón que nos dedicábamos a limpiar, baldear y asear los alrededores, las celdas, la cocina, los cuartos de los guardias armados y las cuadras, pertrechados con escobones, cubos de cal y agua y rastrillos. Las niñas y niños más pequeños, la mayoría vendidos por sus propios padres a cambio de comida, o de unos sestercios, gruñían con las bocas babeantes emitiendo un sollozo lastimero y rogando comida.

En una de aquellas salidas, y en lo más recóndito de mis entrañas, albergué la intención de abalanzarme al pozo de donde extraíamos el agua y morir allí mismo indignamente y por voluntad propia. Me revolvía contra aquellos sucesos con rabia y rechazo y busqué una salida rápida. Así que miré a mi alrededor y me decidí a perpetrarlo, viendo que no me vigilaba ningún centinela y que cerca solo se hallaba una joven y dos niños de cabellos hirsutos, seguramente dacios. Hice como que me acercaba a sacar agua y comprobé la profundidad del pozo. La presión que sufría mi alma había llegado a ser tan inmensa como insoportable.

Me partiría el cuello y el espinazo. La muerte era segura.

Aunque atenazado por los hierros de los tobillos conseguí, no sin dificultad, alzar las piernas juntas, impulsándome con las manos asidas al brocal, con la intención de arrojarme al vacío, romperme la crisma con las piedras y ahogarme finalmente. Pero de repente, como salida de la nada, una esclava me asió fuertemente de un brazo y me lanzó al suelo, impidiendo mi irremisible caída. Me había disuadido de mi propósito y detenido con inusitado nervio mi intento. En un griego propio del mismísimo Platón, me conminó con dureza:

—Insensato, ¡por el padre Zeus!, ¿tan poco coraje tienes? ¡Detente! ¿Acaso eres un chiquillo asustado? Debes llevar tu desgracia como el rey lleva su corona.

Semejantes palabras sobre mi cobardía fueron un aviso en mi alterada mente.

—Mi rabia es tan grande como la tuya, pero la esclavitud siempre será mejor que el suicidio —me avisó, y vi el horror de mis retinas reflejado en sus ojos clarísimos.

Yo balbucí palabras incoherentes, me incorporé abochornado y la miré con sorpresa. A pesar de la derrota en la que nos hallábamos mostraba una noble altivez. Poseía además una rara autoridad a pesar de no ser muy alta, y su mirada de pupilas intensamente azules se clavó en mí. Sus modos eran seguros y parecía no concederle importancia al asunto, como si fuera una cosa comprensible preocuparse por un prójimo que lo precisaba, en aquel marjal de sufrimiento.

—Han arruinado mi alma, mujer, y en mi corazón no cabe más dolor —le dije también en griego.

Tenía el pelo casi rapado, muy corto y del color del trigo en la era, seguramente rapado como una condición más de su esclavitud. Aleteaba su nariz pequeña y algo respingona, y su tez sonrosada y sus labios finos no delataban crispación alguna. Aprecié su gesto y bajé confundido la cabeza.

—¿Eres un pagano de los que no temen a los dioses? ¡Eh! —insistió mirándome con aspereza—. ¿No sabes que el destino que nos marcan desde nuestro nacimiento ha de cumplirse y que ante ellos hemos de responder en el Elíseo? La venganza divina de Proserpina, la reina del Hades, hacia los suicidas es terrible.

En el vasto desierto de la desgracia había resonado la voz de Dios. La joven había sido capaz de hallar esperanza en el más desolado de los desiertos.

—¿No fueron más desgraciados que tú esos chiquillos que murieron de forma horrible tras ser castrados como cebones ante tus ojos? Yo fregaba el pórtico y los vi —volvió a censurarme—. ¡Quién sabe si esta situación no te será útil para lo que te resta de vida, por Afrodita!

Pensé que el espectáculo de sobreponerse a la adversidad es grandioso, pero es todavía más grande el de aquel que acude a socorrer al desgraciado. Le sonreí.

—Gracias por salvar mi alma de la oscuridad, muchacha. C.on tu acción he comprendido que a quien Dios aflige lo tiene de su lado. Tú has sido su voz.

—Un consejo —me dijo—, no pienses en tu estado de aflicción, que de nada favorece a tu ánimo, sino en el devenir que te espera. Demuestra más valor quien acepta su esclavitud que el que quiere acabar con ella. ¿Quién nos asegura que no podamos ser dichosos en el futuro? Pero antes has de borrar tu pasado.

Así que con su ayuda decidí no manchar mi existencia ni separarme del mundo y tratar de no pensar en mi familia y mi pasado. Ambos habían muerto para mí.

La anónima esclava griega, mujer de animosos arrestos, había paralizado mis intenciones con su determinación. A pesar de sufrir el sometimiento de nuestros bestiales verdugos, me había salvado la piel, quizá jugándose unos latigazos o un castigo severo por hablar con un hombre.

Así que pensé que cuanto más grande es el beneficio recibido, quedamos más obligados a quien nos lo procuró. La desconocida me había lanzado una tabla salvadora en mi naufragio personal, y aunque no merecía su auxilio por mi flaqueza, mi agradecimiento sería perdurable hacia ella.

—¿Cuál es tu nombre? —me interesé solícito.

—Priscila, de Corinto. Un día fui hieródula de la diosa Afrodita. ¿Y el tuyo?

—Jasón, y provengo de Séforis, cerca de aquí —le dije, falseando mi nombre.

—Es cuanto debemos saber, pues de seguro nos cambiarán nuestros nombres por otros. Muy pronto nos separarán y nuestros caminos tomarán sendas diferentes. Es nuestra fortuna —me contestó sonriendo con afabilidad.

Un estremecimiento sacudió mi alma agradecida, atorando mi garganta.

Recuerdo que un hervidero de saltamontes, agitados por el viento, hicieron que corriera asustada hacia su barracón. En el sucio cobertizo había extraviado mi dignidad, pero la acción de la griega me la había devuelto. La desaparición de aquella jovenzuela supondría un dolor añadido. Era la primera vez desde mi apresamiento que una persona me había mostrado compasión.

—¡Sé fuerte, sé fuerte, o los dioses no te perdonarán tu desafío! —me recomendó mientras desaparecía de mi vista.

Aquella noche no apareció la luna y en el lóbrego cobertizo recordé, después de mucho tiempo, el dulce e inconfundible sabor de la esperanza en forma de mujer.

Corrieron los días y las noches desposeído de fe y sostenido solo por el recuerdo de la muchacha y lo que el futuro y mi esquiva estrella me depararan. Por aquellos días padecí una inclemente afección respiratoria que me dejó en los huesos. Creí morir, y de resultas de la infección adquirí una ligera asfixia que desde entonces me acompaña como inseparable compañera cada vez que mis pulmones respiran aire frío.

Por los barracones corrió la voz de que antes de salir el sol se habían llevado a todas las mujeres, a los hieroi o efebos afeminados y a los niños castrados en carros para venderlos en el más inmenso comercio de carne humana que existía en el mundo civilizado, el de Kition, el puerto comercial de la isla de Chipre, donde recalaban compradores de todo el mar Interior, de África y de Asia.

Recibí la noticia con tristeza, pues ya no tendría la oportunidad de encontrarme con mi salvadora, la hija consagrada a Afrodita. Una mañana nos sacaron a los varones del inmundo depósito, nos ordenaron que nos aseáramos y nos facilitaron una braga para cubrir nuestras vergüenzas, una túnica parda o chitión y unas burdas sandalias, tras lo cual nos ataron a una larga cuerda de cautivos para dirigirnos en silencio al puerto de Cesarea, vigilados muy de cerca por los guardias de Sayed, el Tuerto.

Había llegado el día en el que dejaría atrás y para siempre mi querida patria, mi Templo, mi familia, mi sostén y fuerza, mis amigos y mis Sagradas Escrituras, y sobre todo el cuidado de los olivos de Getsemaní y del oleum sagrado. «¿Pero qué diferencia hay entre morir aquí o allí?», pensé sepultado en una amarga tristeza.

Un trirreme de mercancías y pasajeros partió de Cesarea rumbo a Puteoli con la primera marea, recién iniciado el estío. Los esclavos, como era costumbre, íbamos en cubierta, encadenados en parejas, con el inconveniente de que al vaciar nuestras vejigas y vientres debíamos hacerlo de dos en dos. La bodega iba estibada con vasijas de vino de Samos, seda, aceite y pasas, y también viajaban algunos pasajeros adinerados al resguardo de las inclemencias del mar y de las habituales celliscas.

Nunca había navegado y temía un naufragio, o un ataque de piratas, lo cual podría convertirse en una liberación. Permanecía callado y aspiraba la brisa del mar.

El océano estaba en calma y pronto la costa del Líbano fue tan solo una línea ocre y desdibujada en el horizonte. En circunstancias tan dramáticas tenía desconfianza hasta de mi propia sombra. No obstante, mi ánimo se serenó al comprobar que flameaba en la cofa un gallardete con el emblema romano del SPQR, sinónimo de fuerza, temor y seguridad.

Al pasar junto a Chipre, los marineros quemaron romeros en cazuelas rebosantes de ascuas. Desde la cubierta contemplé el templo de Afrodita Akraia, tan hermoso como mi templo de Jerusalén, y en donde, según mi pareja de esclavitud, un locuaz egipcio de Tebas, cantaban cada amanecer los gallos negros de la diosa nacida de las aguas y protectora de navegantes, a la que se encomendaron los marineros.

El tambor del cómitre y los remos batían las crestas del oleaje, uniendo sus clamores a los de los pilotos y timoneles, todos romanos. Los apacibles vientos etesios, las brisas que soplan en verano sobre el mar azulísimo e inmenso, nos fueron favorables, pero aun así eché cuanto ingería, que no era mucho.

Nos cruzamos con veloces mioperos, las naves fenicias de Tiro dedicadas al comercio, con sus espantosos ídolos de proa labrados en marfil, los genios pataicos, y sus inconfundibles velas de color púrpura. Hicieron sonar las trompas, mientras rumbeabamos en dirección a la isla de Creta, y Sayed, en un exceso de esplendidez, nos proporcionó a los encadenados un pellejo con vino almizclado que nos hizo más llevadera la navegación, pues trajo la avenencia a nuestros desgarrados estómagos.

La embarcación recaló en el puerto de Candia, en Creta, donde el piloto dedicó el sacrificio de un cabritillo a Poseidón, con lo que me fui familiarizando con el panteón griego y romano. El terror me dominaba cuando el barco cabrioleaba y nos hacía rodar por la cubierta, y me encomendaba al Dios de mis padres. Un sudor helado y el castañetear de los dientes revelaban el pavor que padecí.

Sobrepasamos, según nos iba explicando el egipcio, la legendaria isla de Rodas, cuyo afamado coloso dedicado al dios Helios se había derrumbado tras un terremoto dos siglos antes. Con vientos favorables abandonamos el laberinto de islas del Dodecaneso, donde cogí un severo constipado, que me produjo fiebre y una tos inclemente que me mantuvieron postrado.

Suele ocurrir que las debilidades son lo último que el hombre confiesa de sí mismo, porque es lo más secreto e inconfesable que posee. Y yo reconozco que nunca fui persona osada para contrarrestar la fortuna adversa, aunque mi maestro Gamaliel solía decir que de la timidez suelen proceder las virtudes más hermosas. La mía no se quebraba, sino que simplemente se replegaba en mi interior. El mundo nunca me había visto gemir y llorar, y ahora no hacía sino derramar lágrima tras lágrima.

No obstante, olvidada mi querida Naomi, a la que ya no vería nunca, del consuelo de aquella desconocida Priscila había nacido en mí una decidida resolución para enfrentarme a cualquier vicisitud que me sobreviniera. Había renunciado a mi hogareña, silenciosa y soñadora esposa. Era un muerto a quien habían arrebatado el amor.

Recuperado a medias de mi enfriamiento, y tras padecer episodios de asma, contemplé el añil mar Jónico de los héroes griegos que había estudiado en la Academia, y los puertos de Cefalonia, antes de ingresar a medio remo en el peligroso estrecho de Mesina, antesala de Siracusa, donde recalaríamos para aguar y evitar su traicionero viento de costado, el labechus, que hacía zozobrar muchas naos y que había comenzado a azotar la nave con fuerza.

Los esclavos estábamos cubiertos de suciedad y costras de salitre y también de nuestros propios vómitos, y Sayed nos obligó a bañarnos en las aguas sicilianas, desde donde pude contemplar la gigantesca montaña coronada de humo del volcán Etna y las sinuosas laderas sembradas de olivos y viñedos, tan parecidas a las de Judea.

Y sin quererlo pensé en los míos, seguramente desalentados y compungidos con mi desaparición y la del criado, que le habrían presentado los hipócritas esbirros del templo de forma irrebatible y mesándose los cabellos con condolencia: «Fueron atacados y muertos por los salteadores de caminos», les dirían.

El piloto mayor dedicó una libación a la implacable divinidad que habitaba en la montaña, Vulcano la llamaron, y al undécimo día de navegación, agotado, terriblemente mareado y casi en los huesos, bordeamos los puertos de Crotona, Agrigento y Mesina, donde descubrí amarrada una flota de naves romanas de guerra, dispuestas para disuadir a los piratas lidios e ilirios de cualquier ataque.

Al fin concluiría mi pavor con la última singladura, que concluiría en la antesala de Roma: el puerto de Puteoli. Cuando la nave atracó al alba en el embarcadero, soplaba una sofocante brisa y vi que estaba colmado de navíos varados, pero casi desierto de estibadores y marineros. Supe después que, al comenzar el verano, los romanos solían abandonar la pestilente olla de la capital y sus calores para retirarse a las umbrías de las colinas Albanas, a Baiae, Capri, Neápolis o Pompeya y a los frescos bosques de Preneste.

Yo no era hombre de mar y había sufrido con la travesía, paladeando salmuera y excrementos de mis camaradas de esclavitud. El perfume de la tierra y el contacto con las losas, tras los sufrientes días tendido en las húmedas tablas oliendo el aliento de mis compañeros de infortunio, supuso para mí un gozo incontenible.

Nada más poner pie en tierra me propuse imbuirme de cuanto me rodeaba, asimilar las costumbres de los romanos, sus modos de relacionarse y sus dichos y hábitos más comunes. Eso me ayudaría a relegar al olvido mi pasado, mientras en mi cabeza resonaba el consejo de la desconocida griega: «Sé fuerte, sé fuerte». Pero ¿y si me enviaban a las minas de estaño, o de galeote a un trirreme?, cavilé horrorizado.

—Salutem —saludó Sayed al que parecía su agente en Roma.

—Salve, Sayed, adventu gratulatio! —le contestó.

Noté que empleaban poco el idioma natural del Lacio y que se entendían más a menudo en griego koiné, lo cual representaba una gran ventaja para mí, que lo conocía a la perfección. El socio del tratante nos condujo a los carromatos, donde dos guardianes nos introdujeron de malas formas. Mientras los guardias visitaban las termas de Puteoli, a nosotros nos alimentaron con pan, queso, aceitunas, miel y vino.

Ante meridiem nos dirigimos a la Urbs, el nombre por antonomasia de Roma, vocablo que provenía de urbo o arado, con el que sus fundadores, Rómulo y Remo, delimitaron su primigenia extensión y forma.

Mientras contemplaba el paisaje de la Campania, experimenté un cambio en mi ánimo. Mi abatimiento y cólera interna por no aceptar la esclavitud se habían ido atemperando, e incluso la ansiedad que me había mantenido temeroso por mi timidez y sensibilidad. C.onversaba con los otros cautivos e intercambiábamos confidencias e informaciones que podían sernos útiles con nuestros futuros amos.

Sudorosos y extenuados entramos en Roma por la Puerta Capena, junto a los gigantescos arcos del Aqua Marcia, el gran acueducto de la capital, tras transitar maravillado por la monumental Vía Apia, exornada a derecha e izquierda de asombrosas tumbas, sarcófagos, panteones y columbarios, que ni las legendarias Tebas, Pérgamo, Nínive o Menfis poseían. El tráfico de viandantes parecía una marea humana.

En lo alto de la puerta de entrada distinguí la cabeza sangrienta de un caballo.

—Ese caballo ha sido inmolado en el Capitolio y sirve para espantar a los malos espíritus que intenten entrar en la ciudad —nos explicó uno de los guardias.

Tuvimos que bajar del carro, pues hasta la noche no le estaba permitido entrar dentro del pomerium, el interior amurallado. Pasé de mi realidad provinciana de la austera Judea a contemplar la más gigantesca, cosmopolita, opulenta, ruidosa y mundana de las metrópolis de la ecúmene que desbordaba los límites de lo imaginable en grandiosidad, riqueza y en señoriales edificios, altas ínsulas y suntuosos templos dedicados a las más diversas deidades paganas.

La riqueza y la pobreza se mezclaban con los enjambres de irritantes moscas, con los fétidos olores de los detritus, las especias y las fritangas de las termopolia, mesones y los cerezos que crecían en los huertos de sus legendarias colinas. Mendigos, chiquillos astrosos y ladrones disimulados iban de un lado para otro. Con los sentidos abiertos, mi primera impresión fue de fascinación a pesar de la caótica agitación de sus calles, por donde deambulaban la plebe holgazana, las matronas, las lobas o prostitutas, los esclavos, las cohortes urbanas, los caballeros y los senadores togados.

Por vez primera admiré los mármoles del Capitolio, del teatro de Pompeyo, de la domus del Senado, de la Basílica Emilia y de los templos de Venus, Vesta, Castor y Pólux, Jano o Saturno, así como las jaspeadas columnas y pórticos del Foro, por donde circulaban las literas, los gramáticos, los leguleyos y los comerciantes.

Coincidiendo con la anaranjada declinación del sol, y custodiados por los vigilantes, ingresamos en la casona que Sayed poseía en Roma. Situada en una clivus, una cuesta empinada, en la verde colina del Esquilino, estaba cerca de la roca Velia y de la Subura, el barrio plebeyo por excelencia. Pude comprobar que menudeaban las prostitutas e individuos del común de la truhanería, aunque también podían verse fastuosas mansiones de optimates y de viejas familias patricias.

El aire tibio del ocaso entraba en el patio interior, donde fuimos obligados a sentarnos en un largo banco de madera. Nos liberaron de los grilletes y unas esclavas nos ofrecieron escudillas con un oloroso guiso de habas y manteca, mientras oímos por los ventanales el armonioso sonido de una flauta. Durante el trayecto nos habían alertado sobre los amos romanos que lisiaban a sus esclavos con sus brutalidades y que muchos servi eran explotados sexualmente y sometidos a maltratos, vejaciones y violencias extremas. El futuro no se presentaba nada halagüeño.

Sumido en aquellas meditaciones, de pronto escuché frente a mí unas susurrantes palabras que alguien me dirigía sin transmitir sorpresa.

—¿Has decidido vivir? —me interrogó sin alzar la voz.

Levanté la mirada sorprendido y ante mi visión se ofrecieron unos ojos grandes y llenos dulzura, que de inmediato disiparon mi máscara de cansancio y miedo y también mi patente desaliento por mi devenir.

—Sí, claro —balbucí y estuve a punto de tirar la escudilla al suelo.

—Veo que Afrodita te protege. Lo supe desde el principio —volvió a hablarme y me dedicó una mirada admirativa y considerada.

Y aun cuando aquella inesperada aparición no me brindaba una promesa segura de felicidad y menos de libertad, me llenó de reconfortante ilusión por la vida. La desgarradora maldición que había planeado sobre mí en aquellos meses se dulcificaba, y en mi interior noté un balsámico alivio.

Comprendí confiado que, de momento, no estaba solo en Roma.