Читать книгу La historia de Pájaro y el niño que no crecía - José María Gentil - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

5

ОглавлениеEl primer sábado de junio, Pájaro se despertó con una sensación de pesadez, ya avanzada la mañana. Había soñado, de nuevo, con un lobo.

Era algo recurrente desde que era un niño, y no era infrecuente que le dejase aquella imagen difusa acompañada siempre de una inexplicable inquietud, algo distinta a la de las pesadillas, quizá menos terrorífica, pero igualmente estremecedora.

Recordaba perfectamente la primera vez. Él paseaba por el campo acompañando a un pastor que recogía a un largo grupo de ovejas. No olvidaba, entre las muchas blancas, la negra que la tradición mantiene en los rebaños para ahuyentar los rayos de las tormentas. Les apremiaba, de algún modo que solo se puede entender en los sueños, la prisa. El sol se ponía por detrás del horizonte e inundaba el paisaje de unos colores que no podrían describirse ni dibujarse. El ganado balaba inquieto. Esa inquietud, intrínsecamente, también estaba en su corazón.

Cuando llegaban a un vallecito, el hombre le mostraba el cadáver de un becerro que se asomaba entre las matas de jara. Las blancas costillas, que ya se apreciaban entre los jirones de carne, se recortaban contra el verde de la hierba. Algunos buitres sobrevolaban la cruda escena y, cada vez que pasaban por encima de su cabeza, su sombra lo cubría todo como si fueran dragones mitológicos.

—Fue el lobo —decía quedamente el pastor señalando el esqueleto—. Hay que correr.

Todo se tornaba ansioso según avanzaban el paso, y a lo lejos, entre las cumbres, oía el primer aullido. Le gritaba algo al pastor, que iba al frente, y que no volvía la cara. Más carreras y más ansiedad. Las ovejas irrumpían a un galope desordenado, y, mientras, él seguía llamando a aquel hombre, en quien desesperadamente quería poner su confianza. De pronto este volvía el rostro y ya no era el mismo; era, de hecho, el propio lobo, con sus colmillos apenas mostrados entre los labios carnosos y los ojos color amarillo que él había visto en las ilustraciones de los libros. No había ovejas; no había encinas; no había cumbres, y entonces despertaba.

Después de aquella primera, había soñado con él muchas otras veces. Era en ocasiones el lobo elegante y estremecedor de las tundras esteparias, que luce el pelaje blanco como capas de armiño de los reyes antiguos, o el delgado y taimado de los bosques meridionales, que caza en manadas cansando a los corzos después de días de persecución, y que solo afrontan en solitario los cazadores valientes con perros bien adiestrados que los levantan de las manchas de los barrancos. O bien el rey de la montaña, que observa desde lo alto el ganado que se recoge en los cercados de los valles y al que solo los irreductibles mastines separan de la inevitable masacre.

Intentaba, de cuando en cuando, acercarse a él. Reconocía, por ciertos elementos comunes (la mano derecha paralizada, el apresurado latido del corazón, que no existe en la vida real, el modo en que una rápida mirada suministra no más información de la necesaria, la ausencia de relevancia en los personajes secundarios), que estaba en un sueño. Y probaba entonces a dominarlo, se decía: «voy a atrapar al lobo». Pero si conseguía llegar hasta él, siempre dificultosamente, al final todo se deshacía y no era más que un perro, o un gato, o más raramente, un hombre al que creía conocer.

Con el tiempo, esos sueños se habían integrado en su vida como se integra el ruido de la lluvia o el timbre del despertador. Aquella mañana, el tercer día de la fase de demolición, lo aceptó como uno más antes de levantarse de la cama y contemplar el sol radiante que entraba por el ventanal de la terraza.

«Otra vez el lobo», se dijo, y luego no pensó más en ello.

Estrenó la tostadora para el desayuno. Las tostadas saltaron algo quemadas y el café necesitó mucha azúcar para no resultar demasiado amargo. Antes de fregar la vajilla, atrapó el libro que le había dado Lula, que reposaba en la mesita de la entrada, y pasó las manos por las cubiertas cargadas de años; años que se mostraban en su estética anticuada y su inusual aspereza.

¿Había sido real ese encuentro? Se enlazaban en su recuerdo imágenes de la chica del pelo azul, las deliciosas hamburguesas, dos o tres comentarios verdaderamente ocurrentes, los gin-tonics de Rives, como los de su época de adolescente, el leopardo cuya sombra era la de un hombre con sombrero.

Sabía, por supuesto, que sí lo había sido. La sonrisa de ella, las cuatro mil ochocientas respiraciones, la sensación de orfandad al entrar de nuevo al piso y encontrarlo falto de las cosas de Lucía no podían olvidarse del todo fácilmente.

Encontró un nuevo mensaje en el teléfono. Era Ignacio. Sin duda sabía del asunto por Salvador. «Sabes que te queremos. Cuando tú veas, fin de semana juntos. Y aquí estoy para hablar si lo necesitas». En su código de cuadrilla, desarrollado durante muchos años, era más que suficiente para sentirse arropado. Pero en cambio aquello le recordó que debía afrontar el punto número uno de la lista.

Su madre contestó al tercer tono. Después de las formalidades más o menos cariñosas, le comunicó la noticia:

—Lucía se ha ido de casa. Creo que para siempre.

Al otro lado se hizo el silencio. Luego vinieron palabras de consuelo, preguntas de aspecto práctico (qué pasaba con el piso, cuándo iba a ir a verlos), y ánimos transmitidos a través de ciertas imágenes y recuerdos familiares. Pero ese silencio, esos tres segundos de no decir nada, a Pájaro no se le olvidarían en mucho tiempo.

Sus padres habían querido mucho a Lucía. Llegó tal vez en el momento justo para quererla. Después de una tragedia que les había golpeado duramente, la agónica muerte de su abuela, madre de su padre, ella, con sus modales tímidos y su lenguaje cuidado, pero a la vez natural, rápidamente les ganó. Ellos no se fijaron, como él, en los ojos azules ni en el pelo rubio que difícilmente conseguía alisar, no vieron por ejemplo que llevaba un piercing en el ombligo ni que la piel de la espalda estaba morena incluso durante el invierno, como si fuese un hechizo. Les bastaron en cambio sus gestos atentos y dos o tres anécdotas que les demostrasen que la relación iba en serio para hacerle un sitio en su corazón. Tal vez cuando se vieran hablarían más del tema, pero Pájaro sabía que, una vez colgado el teléfono, a distancia, las explicaciones se habían terminado.

La casa le pesaba. La pared sin cuadros le agobiaba como si fuera un diploma que confirmase su relación fracasada. Salió a la terraza y se sentó con el libro en la mano, y lo abrió casi sin darse cuenta. Al poco ya estaba leyendo.

En un primer momento le costó asumir el estilo, algo más rebuscado que las novelas que normalmente frecuentaba. Luego, poco a poco, lo fue apreciando hasta disfrutar de la belleza de cada palabra colocada en el sitio que él entendió preciso. Algún localismo, algún vocablo propio del español de Sudamérica, en ocasiones le sorprendía y a la vez le metía más en la historia.

El primer cuento narraba la historia, de índole fantástica, de unos contrabandistas que utilizan para su negocio un túnel que une de forma misteriosa la Argentina con el Uruguay. Un fragmento le impactó especialmente: «Si partimos de la premisa que la tierra es redonda… Qué premisa ni premisa. Usted dice que es redonda porque se lo contaron, pero en realidad no sabe si es redonda, cuadrada o como su propia cara».

Le hizo gracia. Se acordó de cuando no era más que un niño y pasaba los veranos en el pueblo de su padre. A la tarde, un lugareño solía recogerlo para ir al monte a por grano para los animales, que guardaba en una cueva que se abría escondida entre las zarzas. Era un viejo amigo de la familia. Él se montaba en uno de los dos burros y cabalgaban hasta allí y hablaban de esas cosas que solo pueden hablar quizá los niños y los hombres de campo, y que otras personas no habrían entendido del todo.

Un día le había dicho:

—¿Y por qué el mundo va a dar vueltas alrededor del sol? Yo eso no me lo creo. Un día el sol sale por allí —señaló al este — y se pone por el otro lado, y al otro día igual. ¿Cuál es el que da vueltas? —Y, casi sin darle importancia, arreó a la bestia camino del caserío.

A Pájaro, que lo había estudiado en el colegio, que lo había leído en los libros, esa afirmación le pareció casi blasfema. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no tenía ningún argumento para contestarle, que únicamente lo decía por repetir lo que le habían afirmado otros, y aunque no dudó que fuera correcto, de pronto ya no le pareció asumible defenderlo.

Leyó otros dos relatos antes de salir de nuevo al supermercado; no tenía comida suficiente para preparar la cena a la que se había comprometido.

Sin miedo, entró en el local habitual; Lucía no estaba. Compró un vino tinto de rioja de los no muy caros, y otro muslo de pato confitado. Con eso se apañaba.

Por la tarde, el calor impedía estar fuera en el piso. Había que refugiarse en la habitación, que, por no tener ventanas, era la más fresca en aquella época. Allí siguió pasando páginas, urgido por la necesidad de devolverlo esa noche. En algún momento se preguntó si ella estaría haciendo lo mismo.

Para el último dejó el que daba título a la recopilación: «El héroe de las mujeres». Contaba cómo un ingeniero de la ciudad acababa arrastrando a un terrateniente de campo y su esposa en una búsqueda loca de un tigre que no existía. El ingenierito llevaba siempre a cuestas un cuaderno que usaba para apuntar sus sueños, que confiaba le darían pistas para interpretar la realidad.

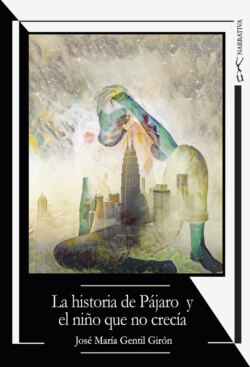

El final le dejó una sensación de melancolía. En una noche en que lo real y lo onírico se confundían, la señora desaparecía arrastrada por el tigre, que a la vez era una persona (entendió que de ahí venía la desafortunada composición de la portada). Los hombres la buscaban en vano. Una última conversación entre ambos, tiempo después, revelaba una conclusión compartida: no la secuestraron, sino que se marchó voluntariamente. El esposo aún señalaba esperanzado: «Como se fue, puede volver».

Comenzaba a caer el sol y refrescar un poco cuando cerró el libro. No era su temática habitual, pero le había gustado. Repasó, al menos, un par de argumentos que le parecieron notables. De repente se dio cuenta de que el día, que prometía ser una sucesión de reproches a sí mismo y de búsqueda de culpabilidades, había pasado sin más, y se dijo que eso no era poco. Sobre la mesilla de noche vio la novela que había estado leyendo hasta dos días antes, inacabada. Marcando una página adivinó, en el sobre blanco, la nota de Lucía, pero no quiso cogerla.

Encendió el horno casi a las ocho. En una bandeja de cristal colocó los dos muslos de pato y algunas verduras, una comida que ya había preparado muchísimas veces pero que no le aburría nunca. Le transportaba a aquellas primeras cenas de Navidad en que tomaba conciencia de que estaba ante un plato especial. Metió la botella de rioja en la nevera para que el calor no le afectara demasiado.

Se duchó y se puso, como habitualmente, unos vaqueros y una camiseta, y al salir de la habitación aún se miró un momento en el espejo de pared. No se vio, como el día anterior, enteramente fracasado; adivinó quizá una mirada de esperanza. Sintió un ligero nervio por esa chica de pelo azul que venía a cenar y hablar de literatura, y se dijo que eso era una estupidez, que Lucía acababa de irse, que la casa estaba a medias y que esa era la única verdad.

Luego, no pudo evitarlo, se preguntó cuántas veces habría respirado desde la mañana.

Justo a las nueve sonó el timbre.