Читать книгу Mein Mandat: Die Menschen achten! - Jürgen Heiducoff - Страница 3

In Memoriam Ernst August Paul Heiducoff (1884 – 1968) - Humanist, Kriegsgegner, Pazifist

ОглавлениеDas vorliegende Buch soll den Idealen meines verstorbenen Großvaters, Ernst August Paul Heiducoff gewidmet sein. Er hat mich in meiner Kindheit ganz im Sinne des Humanismus erzogen. Jedoch legte der alte Paul mir auch ans Herz, keine Scheu vor Menschen zu haben. Eine seiner Lehren war, dass der Frieden kein Geschenk ist, sondern immer wieder neu erkämpft werden muss. Als Teilnehmer beider Weltkriege hatte er gelernt, dass durch Kriege keine Konflikte gelöst werden können und dass Frieden nicht mit Waffengewalt erzwungen werden kann.

Darüber hinaus schrieb ich das Buch in tiefer Ehrfurcht vor all den Menschen, die ehrlich und ohne jedwedes finanzielles und Machtinteresse in die Kriegswirren Tschetscheniens und Afghanistans gerieten.

Dies waren vor allem die einfachen Menschen, die den Auseinandersetzungen zwischen Truppen und Rebellen nicht ausweichen konnten. Sie trugen die Hauptlast in diesen Kämpfen. Ihr Stolz und ihre Würde trugen dazu bei, all ihren Schmerz und ihr unendliches Leid zu ertragen. Terror von vielen Seiten, auch Luftterror, konnte sie nicht brechen. Sie vertrauten wegen des Desinteresses ihrer Regierungen letztlich auf ihre eigene Kraft. In ihrer Ausweglosigkeit blieb ihnen oft nichts anderes, als die Hilfe Allahs zu erhoffen oder selbst Verzweiflungstaten auszuführen. Und sie alle sind kriegsmüde, unendlich kriegsmüde.

Diese Menschen, in deren Heimat immer wieder der Krieg gekommen ist, sind die wahren Helden. Sie sind nicht kriegerisch.

Ihnen galt und gilt mein persönliches Mandat - „Die Menschen achten!“

Es werden jedoch auch Persönlichkeiten beschrieben, die auch in Führungsfunktionen vor allem Mensch geblieben sind, die dem eigenen Gewissen Vorrang vor inhaltsloser Karriere gaben, die Ehre nicht auf Ehrgeiz und Kampf um einen höher bezahlten Posten beschränkten.

Trotz der pazifistischen Grundüberzeugung meines Großvaters bin ich nach seinem Tod Berufssoldat geworden. Er hätte diesen Schritt nicht geduldet. Eigentlich war ich weder interessiert, noch geeignet für diesen Beruf. Ich war ein Individualist und mochte Teamwork überhaupt nicht. Mich interessierten weder die Kriegsspiele, die die Jungen meines Dorfes organisierten, noch die Vernichtungswirkung technischer Systeme.

Nun blicke ich auf mehr als 39 Jahre Dienst in zwei deutschen Armeen zurück. Ich verstand diese lange Zeit als Dienst für den Frieden. Dies war zu Zeiten der Konfrontation der Blöcke auch erklär- und vermittelbar. Jedoch seit dem Beginn des Umbaues der Bundeswehr zu einer Interventionsmacht im Rahmen der immer offensiver agierenden Bündnisse NATO und EU ist es schwieriger geworden, die Kampfeinsätze und Kriege als Friedensdienst zu verstehen.

Als Soldat im Einsatz habe ich begriffen, dass militärische Gewalt nicht geeignet ist, Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen. Diese Erkenntnis wird nicht an Universitäten und Militärakademien gelehrt. Sie entsteht im Praktikum des Krieges. Sie reift überall dort, wo Menschenrechte im Interesse militärischer Erfolge missachtet werden. Sie entsteht im eigenen Erleben der Grenzbereiche zwischen Motivation, Hilflosigkeit, Angst und Resignation.

Ich erhielt meine Lektionen zum Thema Krieg und Leid in Tschetschenien und Afghanistan.

Von jedem dieser Einsätze, aus beiden Kriegen, die nicht so genannt werden durften, kam ich körperlich unversehrt, jedoch zutiefst enttäuscht und verändert nach Deutschland zurück.

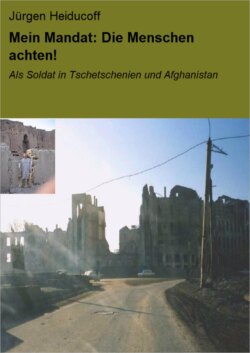

Der erste Krieg war der Russlands in Tschetschenien. Deutschland war nicht aktiv beteiligt, aber entsandte mich 1995/96 im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als Militärbeobachter an diese unsichtbare Front.

Der zweite Krieg war der der USA und NATO in Afghanistan. Dort war ich zwei Mal – einmal 2004/05 als Kontingentsoldat in Kabul und 2006 bis zu meiner vorzeitigen Ablösung 2008 als militärpolitischer Berater des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan.

Während meiner Einsätze fand ich keine Kriege zwischen regulären Streitkräften vor, sondern bewaffnete Konfrontationen zwischen militärischen Verbänden und Aufständischen. Da sich die meisten dieser Aufständischen aus der örtlichen Bevölkerung rekrutierten, war es schwer bis unmöglich, Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Der gewaltsame Widerstand gegen die als Besatzer wahrgenommenen Militärs wurde kriminalisiert. Im Verhalten bei den täglichen unmittelbaren Begegnungen zwischen Militärs und moslemischer Bevölkerung widerspiegelte sich oft das gegenseitige Unverständnis von Tradition und Kultur.

Obwohl ich freiwillig in diese Einsätze ging, musste ich beide unfreiwillig früher beenden.

Ich wurde zurück gerufen, abgelöst. Beide Male. Ich hatte mich zu stark engagiert – für die Menschen in den Kriegsgebieten, für die Nichtkombattanten. Meine Kritik am Vorgehen der regulären Streitkräfte, an deren unangemessener militärischer Gewalt war nicht gewünscht.

Beide Male setzte ich den vorgegebenen Mandaten mein eigenes entgegen: „Die Menschen achten!“

Ich hätte nie in diese aus meiner Sicht sinnlosen Einsätze gehen dürfen. Auf diese Erfahrung hätte ich verzichten sollen. Doch jeder Mensch muss seine Erfahrungen selbst sammeln und dabei „Federn lassen“.

Ich kehrte nach Hause zurück: ungehört und unverstanden. Kaum jemand interessierte sich wirklich für das, was ich zu sagen gehabt hätte. Schriftliche Erfahrungsberichte an meine Vorgesetzten blieben ohne Kommentar. Es schien, als wolle man mich im Schweigen ersticken. Vielleicht hoffte man, ich könne verdrängen, verschweigen, vergessen, was in mir brannte. Doch da war mein Mandat: die Menschen achten!

Im Kaukasus und in Zentralasien geriet ich in fundamentale und existenzielle Auseinandersetzungen, die alle Ebenen und Bereiche des Lebens erfassten. Die militärischen Gefechte, die ich zu beurteilen hatte, waren nur ein Teil der gewaltigen Kämpfe. Die Gesetze der operativen Kunst und der Taktik schienen im Kaukasus und in Afghanistan nicht zu funktionieren. Vieles war anders, als in den Hörsälen der Militärakademien gelehrt wurde. Das Geschehene war so komplex und so anders, dass es nur möglich sein wird, Einzelaspekte anzudeuten.

So manche Nacht wache ich noch heute schweißgebadet auf. Ein Einschlafen ist dann nicht mehr möglich. Denn da läuft der „Film des anderen Lebens“ – des Lebens im Kaukasus oder am Hindukusch ab. Da ist die schreckliche Silhouette Grosnys, da erscheinen Murat, Selimchan, Achmet, Sawilbek, Muslim, Magomet, Ramsan, Ajdamar und die vielen anderen tschetschenischen Männer, aber auch Mutter Malkan und Lisa, die Frau Murats, unsere Köchin. Ich sehe die zerfetzten Leichen junger russischer Soldaten. Ich höre die barbarischen Flüche russischer Offiziere. Und ich werde das leidvolle Bild des kleinen paschtunischen Mädchens nicht los, das im Militärhospital in Kabul so sehr an den Schmerzen ihres von Splittern zersetzten Körpers litt. Da erscheinen mir aber auch die russischen Beamten der Ziviladministration und die Geheimdienstmänner. Alles scheint, als sei es gestern gewesen. Plötzlich sehe ich die schmerzverzerrten Gesichter der Tschetscheninnen nach dem Anschlag gegen das Verwaltungsgebäude in Grosny. Dann kommen mir die Erinnerungen an den verhassten Ami in Kabul, der die Waffe durchlud und gegen mich richtete. Ich denke an die Bettler von Kabul oder die schmutzverschmierten Kinder von Tarin Kowt. Da ist das Dröhnen und schrille Geräusch der Jagdbomber und Kampfhubschrauber, die ich mit voller Bewaffnung im Tiefflug über die Ruinenstädte und Dörfer Tschetscheniens und Afghanistans fliegen sah. Und das Schlimmste: Jagdbomber, Kampfhubschrauber und Kampfdrohnen fliegen noch immer und bringen den Menschen Angst, Tod und unendliches Leid – auf Befehl von gewissenlosen Menschen, die weder Konfliktkultur, noch Angemessenheit der Gewalt kennen.

Ich geriet in Widerspruch zu dem, was die Offiziellen in meinem Land verlautbarten und dem, was sich in mir sträubte. Ich fühlte mich unverstanden, Fehl am Platz, unerwünscht.

Dies war nicht mein Land, nicht meine Heimat – dies war ein fremdes Land! Die Mischung aus Arroganz und Ignoranz, mit der viele meiner Landsleute die Welt betrachteten, widerte mich an.

Immer klarer wurde mir, dass mein Großvater im Recht war, wenn er Krieg und Gewalt als unmenschlich verabscheute.

Meine Vorgesetzten wollten meine Kritik an den Einsätzen nicht zur Kenntnis nehmen und selbst viele meiner Freunde und Bekannten zeigten selten Interesse. War ich ein Außenseiter?

Meine Ehe ist vollkommen zerbrochen. Auch alte Freundschaften verödeten.

Hatte sich das Land geändert oder habe ich mich geändert? Egal: Ich und mein Land – das passte nicht mehr zusammen.

Was tun? Resignieren? Auswandern?

Die folgenden Schilderungen tragen autobiografische Züge. Hier sind bewusst Tatsachen mit Darstellungen vermischt, die sich so zugetragen haben könnten. Namen der vorkommenden Personen sind verändert.