Читать книгу "Ich" - Karl May - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Vorwort zur 38. Auflage 1991

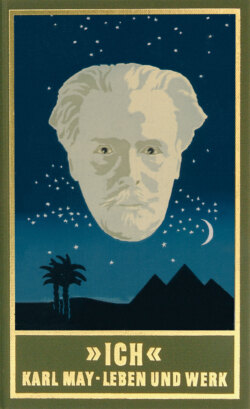

ОглавлениеEin Werk wie das hier vorliegende wird niemals in einem endgültigen Sinne „fertig“ sein. Schon im Vorwort zur ersten Auflage hat der Gestalter und Herausgeber, Dr. Euchar Albrecht Schmid, betont, dass notwendige „Ergänzungen späteren Jahren vorbehalten bleiben“ müssten. Dieser Band 34 der Gesammelten Werke, der Einsicht in Leben und Persönlichkeit Karl Mays vermitteln soll, enthält ja außer den vom Autor selbst stammenden biografischen Texten auch das, was nach jeweiliger Kenntnislage spätere Forschung an zusätzlichen Fakten hat erbringen können; nicht ohne auch das Für und Wider der Kritik um Karl May wenigstens andeutend widerzuspiegeln, welches alles ja mit den biografischen Besonderheiten dieses Schriftstellers unlöslich verbunden ist.

Ganz in diesem Sinne hat E. A. Schmid das von ihm gestaltete Buch bis zur 20. Auflage 1942 betreut, nach seinem Tode (1951) ist diese Aufgabe Roland Schmid, einem der vier Söhne des Verlagsgründers, zugefallen. Roland Schmid hat den Band „ICH“ von der 21. Auflage im Jahre 1958 an herausgegeben. Mehr als dreißig Jahre lang, von der 21. bis zur 37. Auflage des Buches, lag die Gestaltung des Werkes in seinen Händen, und er hatte bereits damit begonnen, diese hier nun im Druck erscheinende Ausgabe zu redigieren, als ihn – für alle ganz erschreckend unerwartet – der Tod aus all seinen Arbeiten und Plänen herausriss. Roland Schmid verstarb am 4. Januar 1990, nicht lange vor Vollendung seines 60. Lebensjahres. Während der Arbeiten daran, dieses Buch druckfertig zu machen, wurde besonders deutlich, welchen Verlust an Fachwissen und Engagement die Forschung infolge seines Todes zu beklagen hat. Seiner Verdienste als Verleger, Herausgeber und Forscher sei daher an dieser Stelle dankbar gedacht.

Sein Leben, so kann man sagen, war immer ein Leben mit Karl May. Schon als Knabe war er ein exzellenter Kenner des Gesamtwerks dieses Hausautors, und ein jugendlicher Kopf, der zur präzisen Speicherung von Buchinhalten bis in kleinste Details hervorragend geeignet war, befähigte ihn später, als einer der drei Inhaber des Karl-May-Verlages die Leitung des Lektorats zu übernehmen, was in diesem Falle die Bereiche Literatur, Herstellung und spezielle Karl-May-Forschung umfasst. Schon der Einundzwanzigjährige musste in dieses Amt einspringen, nach kurzem literaturwissenschaftlichem Studium in Jena, weil der Neuanfang des Verlages in Bamberg (unter dem Druck der Kriegsfolgen, die im östlichen Teil Deutschlands May ein Totalverbot der SED-Zensur eingebracht hatten) alle Kräfte der Verlegerfamilie forderte.

Nach diesem Beginn unter schwersten Bedingungen haben dann freilich die folgenden Jahrzehnte für Roland Schmid in dreierlei Beziehung erstaunliche Entwicklungen erbracht, denen er sich zu stellen und denen er gerecht zu werden hatte. Als Erstes gab es für Karl May jene verwunderliche Renaissance beim lesenden Publikum, die einen Millionenausstoß an Büchern und eine unermessliche Popularisierung mittels aller Formen der Medien zur weiteren Folge hatte. Die zweite und wohl bedeutendste Entwicklung, hiermit im Zusammenhang, war es, dass sich in dem seit fast einem Jahrhundert währenden Streit um Wert oder Unwert des Schriftstellers May, in der seit langem so genannten „Karl-May-Frage“, eine entscheidende Wendung vollzog. Sie betraf freilich ganz und gar nicht die ohnehin getreuliche Lesergemeinde, wohl aber den Bereich der Literaturwissenschaft, wo darüber geurteilt wird, was „Literatur“ oder gar „Dichtung“ zu sein hat, und wo – mit Ausnahme einer Dissertation in den Dreißigerjahren – Karl May als Forschungsobjekt überhaupt nicht existierte.

Das hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte aufs Entschiedenste verändert. Im Zuge der Anerkennung eines Begriffs von Literatur, der über den engsten Kreis einer Elite hinaus die Gesamtheit der das gesellschaftliche Leben durchwirkenden „Belletristik“ ins Gesichtsfeld der Forschung brachte, wurde Karl May gewissermaßen entdeckt: als Mammutobjekt für schier uferlose wissenschaftliche Erforschung, sei es mit soziologischer, psychologischer, poetologischer oder kulturhistorischer Zielsetzung. Die im Jahre 1969 gegründete wissenschaftliche Karl-May-Gesellschaft, die heute zur viertgrößten unter den ähnlichen Institutionen in Deutschland geworden ist, dürfte mit ihrer ungewöhnlichen Rührigkeit das entscheidende Verdienst an dieser erfreulichen Entwicklung erworben haben.

Dass wissenschaftliche Forschung zum „Problem Karl May“ danach verlangt, philologisch verwertbare Urfassungen, Erstausgaben, Brieftexte und Nachlassmaterialien in ausreichender Menge verfügbar zu haben, brachte für Roland Schmid eine neue Aufgabe, der er sich in den letzten Jahren als einer Ehrenverpflichtung des Verlages ganz besonders gewidmet hat. Aus der Fülle der von ihm mit bedeutender Sorgfalt herausgegebenen Texte seien hier z. B. die drei Bände „Prozessschriften“ genannt, darunter Mays bis dahin unveröffentlichtes, zur Abrundung seiner Biografie aber zentral wichtiges Werk „Frau Pollmer, eine psychologische Studie“: Sie ergänzen und illustrieren unmittelbar die in dem hier vorliegenden Band „ICH“ enthaltene Autobiografie „Mein Leben und Streben“. In den Bereich seiner Bemühungen zur Wiederverfügbarmachung der alten Textausgaben gehört aber vor allem seine von ihm ausführlich kommentierte Edition der „Freiburger Erstausgaben“ aus den Jahren 1892 bis 1910 im Reprint. Die Wiederherstellung dieses 33-bändigen Sammelwerkes, einst noch von der Hand Mays redigiert, ist das wichtigste Dokument, das uns Roland Schmid aus der Arbeit seines Lebens hinterlassen hat.

Die dritte große „Wende“, die für den Verlag und speziell für den Inhalt des Bandes „ICH“ von Bedeutung gewesen ist, hat Roland Schmid noch erlebt, nachdem schon Jahre vorher die Ächtung Karl Mays in der DDR unter dem Druck der Volksstimmung hatte aufgehoben werden müssen. Die daraufhin auch in diesem Teil Deutschlands vehement ausbrechende Karl-May-Renaissance war, wie wir heute wissen, ein kleines Vorspiel zu größeren Ereignissen: der politischen Wiedervereinigung Deutschlands.

Es bedarf keiner langen Erörterung, um zu begründen, dass auch die hier vorgelegte Neuausgabe des Bandes „ICH“ gegenüber der vorigen Auflage Änderungen aufweist. Diejenigen Texte, die Euchar Albrecht Schmid zu den Karl May und die Geschichte des Verlages betreffenden Fragen beigesteuert hatte, „Karl Mays Tod und Nachlass“ sowie „Gestalt und Idee“, wurden abermals gemäß den inzwischen angefallenen Forschungsergebnissen auf neuesten Stand gebracht. Auch erforderte es die von Grund auf veränderte Situation infolge der Wiedervereinigung, die Chronik des Verlages bis in die Gegenwart fortzuführen. Zur Abrundung der Biografie wurden drei Texte neu aufgenommen: „Letzte Interviews“, „Das Drama Karl Mays“ und „Nachruf auf Karl May“.

Alles in allem kann man sagen, dass dieser Band „ICH“ – anders als in früheren Jahrzehnten – heute in eine weithin entspannte geistige Atmosphäre hinausgeht. Sinn und Tendenz des Buches haben sich dementsprechend gewandelt. Wenn es ursprünglich in der Hauptsache als eine Schutzschrift gedacht war, die den von so vielen Seiten angefeindeten und auch verleumdeten Schriftsteller verteidigen und ihn als eine ernstzunehmende Gestalt der deutschen Literaturgeschichte erst einmal vorstellen sollte, so ist, was dieses betrifft, die apologetische Absicht nunmehr in den Hintergrund getreten. Noch kann man sie, als an einem historischen Dokument, an der hier wiederum aufgenommenen Streitschrift „Gerechtigkeit für Karl May“ von Ludwig Gurlitt ablesen. Man wird die noch heute frisch-lebendig wirkende Diktion des temperamentvollen Begründers der modernen „Reformpädagogik“ ebenso zu würdigen haben wie den Mut zu seinem entschiedenen Engagement, den aufzubringen in den Jahren 1918/19 keineswegs selbstverständlich war.

Nachdem indessen Werk und Gestalt Karl Mays nicht nur als ein erstaunliches Phänomen der deutschen Literaturgeschichte allgemein anerkannt worden ist, sondern darüber hinaus die wissenschaftliche Forschung seit mehr als einem Jahrzehnt in einer Fülle von Dissertationen und anderen akademischen Abhandlungen, Tagungen und Jahrbüchern fast überschwänglich sich mit ihm beschäftigt hat, die Sekundärliteratur über ihn kaum noch überschaubar ist, kann der Band „ICH“ seinerseits sine ira et studio, das heißt: in aller Gelassenheit, Ergebnisse der neuesten Forschung dokumentieren. Nicht Verteidigung, sondern Analyse, Erklärung, Erläuterung sind gefragt. Fünf kleinere Aufsätze, die in früheren Auflagen dieses Buches zu finden waren, sind diesmal weggefallen. Statt ihrer findet der Leser als Abschluss einen Essay, der einen der Höhepunkte der heutigen Karl-May-Forschung darstellt: „Karl May, das Strafrecht und die Literatur“. Sein Verfasser, Prof. Dr. Dres. h.c. Claus Roxin, Ordinarius für Strafrecht, Prozessrecht und Allgemeine Rechtstheorie an der Universität München, ist seit zwei Jahrzehnten zugleich der Vorsitzende der Karl-May-Gesellschaft und hat in beiden seiner Eigenschaften, als Strafrechtler und als Leiter einer literarischen Vereinigung, dem Thema Karl May sein Interesse zugewandt. Die Aufmerksamkeit, die Karl May heute, wie erwähnt, im Bereich akademischer Forschung gefunden hat, ist nicht zum Wenigsten seinem ermunternden Beispiel zuzuschreiben. Seine hier aufgenommene Abhandlung trifft so genau den Kern dessen, was in Mays eigener Lebensbeschreibung nur ahnungsweise erscheint, dass wir dankbar dafür sind, mit Prof. Roxins klärendem Wort dieses Buch abschließen zu können.

Bamberg, im April 1991

Prof. Dr. Heinz Stolte