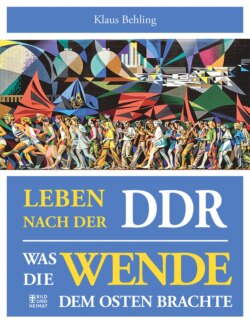

Читать книгу Leben nach der DDR - Klaus Behling - Страница 4

ОглавлениеWarum ist die Mauer nicht vergessen?

Die Berliner Mauer ist »gefallen«. Am 10. November 1989 – nach der Grenzöffnung am Vortag – wird sie von den Menschenmassen bestürmt. (picture alliance/ dpa-Zentralbild / Mathias Brauner)

Dreißig Jahre deutsche Einheit wird mit einer Besinnlichkeit gefeiert, die an die Weihnachtsfeste der Kindheit erinnert. Niemand glaubte mehr an den Weihnachtsmann, dennoch war er es, der angeblich die Geschenke brachte. Wer wollte es da riskieren, das anzuzweifeln? Positives wird gern als selbstverständlich genommen und dann nach dem Haar in der Suppe gesucht. Es ist der Katalysator, der das Gute besonders macht.

Mit der Einheit ist es ähnlich. »Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört«, hatte Willy Brandt mit der Autorität eines weisen alten Staatsmanns verkündet. Wie lange das dauern würde, sagte er nicht. Auch das war weise. Eigentlich lag es auf der Hand. Nach vierzig Jahren Trennung erkennen sich selbst Geschwister nicht so einfach wieder, und dass sie sich danach sehr schnell kennenlernen, erwartet niemand. Sie schaffen es aber, wenn sie miteinander reden.

Genau das gehört heute zu den Forderungen der Einheitsbesinnlichkeit. Man müsse mehr miteinander reden, sich die Biografien anhören, und der Westen solle gefälligst endlich einmal anerkennen, dass der Osten eine »riesige Transformationsleistung« erbracht habe.

Das ist eine reichlich verspätete Aufforderung. Wer das bis jetzt nicht getan hat, dürfte sich kaum dafür interessieren. Und es muss ja auch nicht sein. Kein ostfriesischer Fischer fährt ins Erzgebirge, um vom Bauern zu erfahren, ob das Fahren mit dem Traktor am Hang nicht ziemlich kompliziert ist. Nach Bayern zieht es ihn deshalb schon gar nicht, und der Almbauer interessiert sich auch nicht besonders dafür, ob man bei der Arbeit am Autofließband genügend frische Luft einatmet.

Es ist eine etwas scheinheilige Debatte, in der »die Heimat« zum Kampfbegriff geworden ist. Ebenso erstaunt wird konstatiert, dass sie sich in Ost und West anders anfühlt, wie das Gleiche zwischen Nord und Süd übersehen wird. Das »Was wäre, wenn …« beherrscht den öffentlichen Diskurs, manches Sägemehl wird noch einmal gemahlen.

Vielleicht hängt das alles mit offen gebliebenen Fragen zusammen. Über manches wollte schon damals, Anfang der 1990er Jahre, kaum jemand sprechen. Fragen tragen immer auch den Keim von Skepsis in sich. Manche verstehen sie als Jammern. Anderes brauchte eine Weile, um überhaupt erst erkannt zu werden, und einiges ließ sich schwer erklären und mit Schweigen scheinbar am leichtesten bewältigen. Letztlich klappte alles nicht, die Fragen blieben.

Danach, was die Ostdeutschen in der wildesten Zeit ihres Lebens bewegte, wird hier gefragt. Das war für jeden ein sehr individueller Prozess, und mancher kam am besten damit klar, erst gar keine Fragen zu stellen. Andere wollten keine Antworten bekommen. Für jene, die sich zwischen diesen Polen bewegten, ist dieses Buch gedacht. Als Angebot und Hilfe beim Erinnern.

Berlin, in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 nach der Öffnung der DDR-Grenzen nach Westen. Berliner aus beiden Teilen der Stadt »erobern« die Mauer am Brandenburger Tor. (picture alliance / akg-images)

1 – Abgesang & Neuanfang

(picture alliance / dpa – Bildarchiv / dpa)