Читать книгу 522 - - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1 El cartero

ОглавлениеRagusa es una antiquísima ciudad siciliana, al sureste de la isla. Nació con los Sículos, sus primeros habitantes, asentados allí dos mil años antes de Cristo. Del contacto con los griegos que ya vivían en la isla, los ragusanos se sintieron herederos de la legendaria cultura helénica, cuna de valores humanos que iluminaron la antigüedad. Montadas en dos colinas unidas por puentes, coexistieron Ragusa inferior y Ragusa superior. Probablemente porque aquella, también llamada Ragusa Ibla, estaba situada a 300 metros de altura sobre el nivel del mar, mientras la segunda se ubicaba a 600 metros.

Ragusa Ibla nació primero y fue invadida y ocupada sucesivamente, durante varios siglos, por cartagineses, romanos, bizantinos, sarracenos y normandos hasta la época feudal, como casi toda Sicilia. En 1693, un feroz terremoto sacudió la ciudad matando más de cinco mil habitantes, lo que obligó a los terratenientes, que constituían la aristocracia iblea, a buscar un lugar más seguro. Nacía así Ragusa superior. Hace casi un siglo, en 1926, quedaron unidas las dos ciudades que componían Ragusa, aunque ambas mantuvieron su fisonomía propia.

Hoy viven juntas bajo un solo nombre: Ragusa. Sin embargo estuvieron separadas por la historia, la geografía y su estructura social. Las rivalidades se manifestaron hasta en la propia religión católica, cuya fe profesaban ambas. Los ibleos, encabezados por su patrón San Jorge, a la sombra del dragón agonizante, miraban hacia la colina más elevada y, con recelo, a San Juan, “el bautista”, patrono de los ragusanos.

Estaban unidas por una escalera que los pobladores recorrían diariamente. En la entrada a cada ciudad, el visitante debía reverenciar al Santo de la ciudad a la que arribaba. “¿Cu vivva? ¿San Giuegi o San Giuanne? (¿Quién vive? ¿San Jorge o San Juan?)”. Éstas eran las preguntas, casi obligatorias, formuladas por jóvenes apostados ocasionalmente al ingreso de cada localidad hacia quienes arribaban. Vivar al santo de la ciudad vecina era el peaje que se debía tributar para poder entrar en ella.

A pocas cuadras del ingreso a Ragusa Superior, en el número 63 del Corso Vittorio Emmanuele II (hoy Corso Italia 13), vivía Don Giovanni Cirnigliaro con su familia. Era oriundo de Vizzini, pequeña ciudad entre Ragusa y Catania, desde donde tuvo que emigrar con apenas siete años. Su padre y su madre fallecieron víctimas del cólera, una epidemia que asoló esa región a mediados del siglo XIX. Acompañado por su hermano Salvatore, apenas dos años mayor que él, viajaron a la casa de una tía ragusana. Dejaron atrás el horror que les produjo, no sólo la muerte de sus padres, sino las propias circunstancias vividas.

Las autoridades sanitarias de la época se encargaban de arrasar, prácticamente, las viviendas de los afectados, so pretexto de desinfectar el lugar. El recuerdo de los cuerpos de sus padres, cubiertos con cal viva, acomodados en los cajones mortuorios como restos humanos execrables, los acompañó toda la vida. La casa paterna, que los regocijara en su niñez, estaba vacía y destrozada por los efectos de una despiadada desinfección, incapaz de respetar la paz de los muertos.

Vizzini, una colonia fundada por los griegos arribados en pequeñas embarcaciones desde el este, 800 años antes de Cristo, había quedado atrás. Ragusa se abría, entonces, como una tierra promisoria para aquellos dos hermanitos que aún no entendían qué había sucedido. Giovanni Verga, el célebre autor de la novela en que se basa la magnífica ópera la Cavallería Rusticana, también emigró desde Vizzini a la ciudad de Milán, como tantos otros, escapando a los peligros de “la peste”, como solían llamar a esa cruel y fatal enfermedad.

A medida que crecían, el destino de ambos hermanos también hubo de separarlos. Por razones laborales, Giovanni se quedó en Ragusa Superior, mientras Salvatore se instaló en Ibla.

La orfandad los templó para las durísimas condiciones imperantes en esas ciudades, de base agro cultural.

Antes de concluir sus estudios primarios, Giovanni comenzó a trabajar en tareas agrícolas vinculadas a la siembra y cosecha de trigo. Conocía a la perfección los misterios del alimento más antiguo del mundo. A las doradas espigas que habían curtido sus manos en tantas temporadas, empezó a transformarlas en la sémola proveniente del grano duro. Y, ya de joven, se armó de un molino rudimentario y artesanal para ese trabajo. Luego, se empeñaría en transformar esa misma sémola en el alimento indispensable del pueblo italiano: las pastas, en un esfuerzo por agregar valor a la materia prima. Todo el mundo lo conocía como Giuvanni “u’pastaru” o sea Juan “el que elabora fideos”.

Pero no poseía una fábrica. Apenas contaba con una gran piedra redonda con un agujero en el medio, atravesada por un cilindro perpendicular a la base que sostenía una barra horizontal. A las cinco de la mañana desparramaba sobre esa piedra cien kilogramos de sémola que, luego de mojarla, comenzaba a amasarla. Ante sus grandes manos, los gránulos de sémola se quedaban sin resistencia, por lo que terminaban por quedar integrados con el líquido elemento. Sus brazos alzaban la barra que, una y otra vez, sin cesar, caía pesadamente sobre la masa. Luego se encargaba de darle vuelta y plegarla para volver a castigarla con ese pesado hierro. No podía detenerse, ni perder un segundo, porque a las ocho en punto, el producto terminado debía estar en las góndolas de su pequeño negocio. Las mujeres sicilianas no dejan sus tareas para el último momento. Y, además, sabían muy bien que, si concurrían a comprar la pasta fresca después de las once, corrían el riesgo de no poder abastecerse.

Giovanni realizó ese ritual todos los días hasta cerca de cumplir los 80 años. Se detuvo poco tiempo antes de morir, el 3 de mayo de 1938. Esa actividad le proporcionaba las escasas liras por día que le permitían mantener a su familia.

Se había casado poco antes de cumplir 40 años con Rosa Bocchieri, también hija de artesanos, cuyos hermanos trabajaban en la construcción, casi todos con escasa instrucción. Sin embargo, no limitaron su actividad sólo a la albañilería, sino que eran sobresalientes escultores y pintores. El estilo barroco característico de la ciudad exigía una ornamentación particular en las construcciones edilicias. Las revolutas, los rostros colgados de los balcones, forjados por eximios herreros y las columnatas regaban la ciudad con su magnificencia. Requerían de aquellos hombres todo su esfuerzo e imaginación para dotar a las paredes de los adornos imprescindibles.

No solamente el estilo barroco, sino el gótico, el normando o el aragonés, retemplaron los muros de esa pintoresca ciudad, donde aún hoy se respira un aire medieval y renacentista. Ornados por las piezas cerámicas producidas en Caltagirone, las casas de la aristocracia, de los barones y de los marqueses que sobrevivieron a las invasiones sufridas, ostentaban una belleza clásica en el exterior de sus fachadas. Allí se albergaban misteriosas existencias que, por medio de exóticos pactos de sangre, dirigían los destinos de la ciudad.

De la unión de Giovanni y Rosa, nacieron cuatro hijos, Giovanni Paolo, Salvatrice - la única mujer -, Francesco y Angelo. El progenitor, con las escasas liras provenientes de su esfuerzo diario, debía criar y alimentar a todos. Los sufrimientos de su niñez y las propias dificultades de una vida dura, moldearon su espíritu melancólico y taciturno. Dueño absoluto de sus profundos silencios, conducía su familia férreamente. Sus firmes convicciones socialistas no le impidieron ambientar su hogar en una sólida cultura católica, donde diariamente bendecía la mesa que reunía a la familia. Sus hijos besaban su mano y pedían su bendición cuando regresaban de la misa dominical, sólo si habían comulgado.

En el verano solía contemplar extasiado, desde una silla en la vereda de su casa, cómo se extinguían los atardeceres ensolerados de esa ciudad que le dio todo cuanto poseía. Lo acompañaba una vieja pipa de su padre que logró rescatar a duras penas de la furia de los sanitaristas de Vizzini. En medio del humo que se elevaba lentamente, Giovanni pensaba mientras caía la noche y esperaba a sus hijos que regresaran a casa para cenar y dormir.

La actividad de sus hijos varones se repartía entre la escuela en horario matutino, el aprendizaje de un oficio a la tarde y la práctica musical a la noche. Casi todos los chicos del pueblo seguían esa rutina: educación, trabajo y cultura. Francesco, el tercero de sus vástagos, se destacaba por su rebeldía. Le llamaban “Cicciu pastaru”, que significaba Ciccio, un apelativo de Francisco, el hijo del que fabrica pastas. Todos los nombres de esa época, generalmente iban acompañados, además, por la actividad del padre.

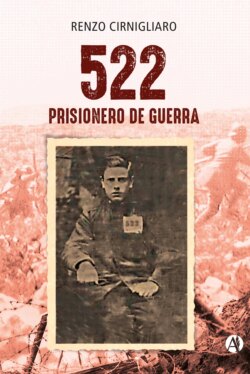

Nacido el 15 de febrero de 1901, era un niño muy delgado, de cabellos rubios y profundos ojos celestes. Desentonaba con la generalidad de los sicilianos, de espesos cabellos y ojos negros, de barba tupida y tez oscura. Los rasgos árabes de los ocupantes que más perduraron en la isla aún permanecieron en sus habitantes tras la expulsión de los invasores. Crisol de razas, los sicilianos reflejan una multiculturalidad histórica con la predominancia de la intemporalidad griega.

La posesión de Sicilia, punto neurálgico del mar Mediterráneo, fue considerada siempre como un elemento invalorable en la cultura de la guerra. En las consideraciones y estrategias geopolíticas de los pueblos guerreros, su conquista jugaba un papel clave para la expansión. También tuvo una incidencia fundamental como sostén de las rutas comerciales para los mercaderes orientales, occidentales y africanos. Por ello, tuvo que sufrir el dolor de tantas invasiones, por lo que sus habitantes eran desconfiados, pero unidos en la defensa común de tantos agravios producidos por la historia de la prepotencia y la barbarie. Hasta el rasgo más peyorativo que le asignan los imperios, la mafia, nació para defender sus patrimonios, sus pertenencias, sus mujeres y sus hogares de las pretensiones de los invasores. Sus habitantes se forjaron, entonces, al influjo de códigos propios, secretos, cautelosos y de conductas netamente defensivas.

El patriotismo acendrado del siciliano ruge como un león herido de muerte. Los invasores históricos, entre los que se cuentan los propios italianos, cebaron su sed de venganza. Siempre acechados por el invasor y siempre al acecho. Jamás con resentimiento, pero sí con un indisimulado espíritu de oportunidad para asestar un golpe efectivo.

Así era Ciccio, ese niño rebelde. El tercero en edad de los hermanos. Querido por todos y comprendido por sus padres que, no obstante la aplicación de una sólida disciplina familiar, no conseguían frenar su rebeldía. Una rebeldía tierna y dulce, jamás contradictoria.

Cursando la escuela primaria en cuarto grado, sorprendió a su profesor con un gesto amenazante, levantando en la mano un tintero de vidrio. Pero no lo lanzó. La intimidación le valió ser expulsado del colegio. Su padre, avergonzado, apenas caminaba por la calle, como escondiendo una culpa. Como si todas las miradas de los demás se posaran sobre él, recriminándole la conducta de su hijo. Ciccio jamás confesó que, con ese ademán con el tintero, buscaba su expulsión de la escuela. Conocía el sufrimiento de su padre, sus esfuerzos por darles una vida digna, cada vez más imposible. Y no quería ser una carga más, en un contexto de pobreza. A los diez años dejó la escuela para siempre y fue a aprender el oficio de sastre, que le permitió, con el correr del tiempo, constituir, educar y mantener su propia familia.

Cuatro años más tarde, cuando contaba con catorce, al entrar Italia en la primera guerra mundial, sintió el aguijón que impulsa a los intrépidos; el grito interior que sacude a los que aman a su familia y a su pueblo; la motivación para acudir en defensa de sus hermanos. Pero nada podía hacer pues no contaba con edad militar. Su valentía y ansias de participar se diluían en fantasías infantiles. Su esmirriado cuerpo, delgado y frágil, no se asemejaba para nada a la tallada contextura de un guerrero, ya curtido en el campo de batalla.

En esa época, la medida del valor militar, la heroicidad que poblaban la mente de los niños y de los jóvenes, era una ilusión íntima. Todos querían ser Orlando, el furioso, el héroe de Roncesvalle, cuyas legendarias hazañas se relataban en los teatros de marionetas sicilianas. El cine comenzaba a insinuarse. Los hermanos Lumiére, apenas vislumbraban el descubrimiento que cambiaría la sociedad moderna, dominando gran parte de su cultura. “Allora Orlando con un colpo di spada fa cascare cinquecento uomini” (Ahora Orlando, con un golpe de espada, derriba quinientos hombres) repetía el titiritero, moviendo sus muñecos con frenesí.

Eran escenarios callejeros que abundaban en Sicilia. Las tradicionales “Opere i’Puppi” (Óperas de marionetas) que inundaban la mente de chicos y grandes, contando historias increíbles de hechos épicos. Allí se cultivaba una escala de valores preñados de desinterés y altruismo, donde el fuerte y el valiente se empeñaban en defensa y socorro de los débiles. Exultaban amor al prójimo, mezclado generalmente con la violencia. Esa misma violencia que los había sojuzgado a largos años de sometimiento por parte de sus invasores.

Ciccio era indómito y ya jugaba a la guerra con su cuerpo y con su mente. Aspiraba a ser un héroe, como todo chico de esa edad, en aquel tiempo. Era pobre, y sus espadas de palo y sus trajes de papel y lona invadían sus aposentos. Se ilusionaba con un mundo pletórico de justicia, donde su protagonismo lo llevara a ganarse el afecto de todos.

Su mejor amigo, de mayor edad, era Ianusso. Un joven de 20 años, vecino de su casa, con quien mantenía, además, una complicidad que los hermanaba, como muchos chicos que guardan en secreto absoluto una ambición compartida. Pretendían enrolarse en el Regio Esercito Italiano para participar en la Primera Guerra Mundial, iniciada dos años atrás. Sin embargo, su propósito común tenía para ambos diversas motivaciones. “Iannusso calzolaio” (Juancito el zapatero), que era la profesión de su padre, aunque compartía las ambiciones patrióticas de Ciccio, veía en su incorporación militar la oportunidad de una salida ocupacional. Necesitaba imperiosamente trabajar, mientras Ciccio soñaba con vestirse de héroe.

El padre de Iannusso, don Vincenzo Stefano, había emigrado a Argentina diez años atrás y había fallecido, atropellado por un carruaje, en una calle cercana al puerto de Buenos Aires. El amigo de Ciccio estaba desempleado y sin oportunidades. Corría de un lado al otro haciendo changas, y lo que ganaba no le alcanzaba para vivir. Su madre Concetta, viuda de Vincenzo, bordaba y junto a Iannusso llevaban una vida noble y austera. La falta de recursos había obligado al matrimonio a limitarse a un solo hijo. “Mi joya”, “il mio Ianusso” (mi Juancito), como llamaba a Giovanni Stefano doña Concetta Gianni, originaria de Catania.

Pese a la diferencia de edad, Ianusso y Ciccio eran amigos del barrio. Se encontraban de noche en las esquinas de sus casas. Hacían ronda esperando que se iluminen las veredas con el nuevo alumbrado público, como signo de las esperanzas venideras. Las lámparas de mercurio venían a reemplazar a las antiguas luminarias alimentadas con aceite. “I lummi” (los faroles), como se les llamaba entonces. Esa luz mortecina, débil y tenue, que había sido capaz de albergar las figuras de transeúntes nocturnos, agigantándolas, llegaba a su fin.

Casi al término de la primera década del siglo XX, los chicos se reunían a contemplar esa novedad. Se escuchaba su canto alegre, lleno de esperanzas en esa luz, que se encendía sola, sin ayudas. Pronunciaban a coro un “adduma, adduma” (enciende, enciende), mientras comenzaba a parpadear la lámpara, que terminaba en un “addumau” (encendió o se hizo la luz) cuando la magia de alumbrar se producía. Este último grito era estridente y festivo. Era el festejo del progreso que venía para quedarse. Esa etapa, dejaba atrás un pasado de miserias y permitía a las nuevas generaciones entusiasmarse con un futuro promisorio.

Iannusso lo festejaba con Ciccio y sus amigos de la infancia.

El progreso sustituye actividades y costumbres, transformándolas. En el campo del entretenimiento, el cine comenzaba a instalarse en las ciudades más importantes primero y, luego, en los pueblos. Muy precario, al principio, era un novedoso espectáculo que se instaló en Ragusa en los comienzos del siglo XX, después de la primera exhibición realizada en París por los hermanos Lumière en 1895. El reluciente “Cinema Parigino”, fue el encargado de introducir en Ragusa la magia del cine.

Los mismos niños que celebraban la aparición de los faroles de luz de mercurio, se ilusionaban por entrar a esa sala dotada con una pantalla casera, en donde se proyectaban las primeras películas del incipiente séptimo arte. En realidad, se trataba de documentales con imágenes mudas de paisajes que se desplazaban al ritmo del sonido de un violín, entre bambalinas, que “u’maestru Currau” (el maestro Conrado) se empeñaba en ejecutar, y de un relator que contaba las historias. Aun así, amenazaba reemplazar al popular teatro de marionetas, “U teatro i’puppi” callejero.

“I picciuotti” (los chicos) solían sentarse en la vereda, enfrente al Parigino, desde donde reclamaban a coro un descuento en el precio de la entrada. Enfrentaban la furia de Don Pappé, su dueño, y de su socio, Vanni Saluni, preocupados por el escándalo. Se necesitaban tres soldi (un soldo era una moneda de cinco centavos de lira) para abonar la entrada. Y, pese a los innumerables esfuerzos por ahorrar, haciendo trabajos menores a amigos y parientes durante la semana, los chicos, a duras penas, alcanzaban a juntar dos monedas de cinco centavos. De ahí surgía el pedido de descuento, que tenía éxito sólo cuando la sala carecía de perspectivas de llenarse totalmente.

Los inseparables amigos también solían descender hacia abajo del puente que cruzaba por “a Cava de Santa Doménica”, una larga y curiosa hondonada que separaba las colinas donde se erigían las dos Ragusa. Se entretenían con las travesuras propias de los niños. Pero también compartían los sueños y esperanzas de la adultez, generada por la miseria y la falta de oportunidades.

Iannusso fue a buscar a Ciccio un sábado a la tarde y le contó que su pedido de incorporación al Ejército había sido aceptado. Pronto habría de partir. Aunque temeroso, se veía contento. Dejaría de ser una carga para su madre y podría auto sustentarse. Ciccio se alegró por su amigo, pero sintió una profunda preocupación por su propio destino.

Sin embargo, tiempo después, a los dieciséis años, en marzo de 1917, consiguió finalmente su incorporación al Regio Esercito Italiano (Ejército Real), que se encontraba empeñado a fondo en una dramática lucha contra los imperios prusiano y austro húngaro, en la Primera Guerra Mundial.

Como por su edad fue rechazado como combatiente, usó un ardid temerario: al igual que Ianusso, se inscribió como voluntario para trabajar en la construcción de fortalezas militares. En ese caso las exigencias eran mínimas puesto que no requería instrucción militar para desempeñarse. Había conseguido entrar al Ejército como muchos jóvenes que se incorporaban para trabajar.

Una vez adentro de la contienda, Ciccio empezó a pensar cómo podría transformarse de trabajador en soldado, como era su sueño. Se sirvió del modo de incorporación de su amigo Ianusso, pero no tenía la más remota idea de lo que significaba una guerra, además de ignorar por completo las circunstancias por las cuales Italia estaba en ese conflicto. No sabía nada de armas. No era capaz de distinguir un soldado de un “carabiniere” (policía) o de un bombero. Y tampoco su imaginación alcanzaba a comprender por qué se peleaban. Apenas sabía leer y escribir, pero jamás había leído nada.

En ese momento, combatían en el frente de batalla las clases 1892, 1893 y 1894, convocadas por su patria. Ciccio pertenecía a la clase 1901, que estaba muy lejos de participar. A él no lo había convocado nadie. Se convocó solo, por su historia, por su sangre y su pasado.

Ahora, Giovanni ya no reposaba en su silla de cuero marrón con sus apoyabrazos gastados por el uso, contemplando el atardecer en la vereda, hasta que llegaban, de a uno, sus hijos para cenar y dormir. Ahora tenía una cita extraña. Un encuentro diferente que, además, no era vespertino. A las diez de la mañana, como un autómata, detenía su tarea. Sus hombros ya habían tomado la curvatura de los años, dejando atrás la robustez de su juventud. No se notaban sus canas porque se cortaba el cabello al ras. Unos largos y anchos bigotes oscuros, que terminaban en punta, conferían adustez a su rostro. Sus cejas enjutas y su mirada firme atemorizaban, pero no podían disimular su mirar dulce de niño con rostro de hombre. Dando una mirada al reloj de bolso que extraía de un ajado chaleco marrón que usaba por arriba de su camiseta, salía a la vereda al encuentro de una cita fatídica. A esa hora pasaba Peppino, el cartero del Regio Esercito Italiano, encargado de comunicar las novedades de los combatientes ragusanos en el campo de batalla.

Era un solterón de casi 50 años, campesino. Su ajada piel lucía siempre bronceada por el sol de la campiña siciliana. Vivía en Módica, una localidad cercana a Ragusa. Le llamaban “Peppinuzzo, u’muoricanu” (el Modicano). Tenía dos ocupaciones. A los gritos anunciaba los bandos administrativos de las autoridades políticas. Por ello le apodaban también Peppino “u’vanniature” (el anunciante). Recorría las calles a la oración anunciando las buenas y malas novedades. Como si fuera la campana de un reloj, daba también la hora. Sus gritos estentóreos, a veces, sacudían el alma del pueblo.

Pertenecía a esa legión de típicos personajes públicos pueblerinos, que caracterizaban a una ciudad pequeña como Ragusa. Uno de ellos le competía a Peppino en popularidad. Llamado “Turi u’pazzu” (El loco Salvatore) solía descender, al atardecer, desde las cercanías del cementerio local rumbo a Plaza San Giovanni, blandiendo un largo cayado, a la carrera, mientras gritaba: “tutti murierunnu i turchi, tutti murierunnu” (todos los turcos murieron). Símbolo de la ciudad era un hombre inofensivo, ex combatiente de la guerra Italo - Turca, un conflicto entre Italia y el imperio otomano desarrollado entre 1911 y 1912.

Una noche helada del invierno, mientras las familias cenaban junto al calor del fuego a leña de sus hogares, un alarido los estremeció: “s’è perdutu un picciriddu” (se extravió un niño). La voz clara e inconfundible de Peppino alertaba a quienes podían haber visto a un niño perdido en la ciudad o en el campo. La estridencia de su anuncio, apenas ahogada por el silbido del gélido viento en esa noche oscura, era lúgubre como el aullido de los pájaros de mal agüero. Los padres, instintivamente, recorrían con la mirada los lugares de la mesa familiar, como si quisieran cerciorarse de que ningún niño faltaba en la casa. Las mujeres cubrían sus cabezas con un manto negro, en señal del pesar que les causaba la noticia. Un breve intervalo silencioso estremecía a todos. Chicos y grandes se miraban asustados.

Por la mañana y cada tres días, Peppino descendía por una de las veredas del Corso Vittorio Emmanuele II. Venía desde la plaza San Giovanni. Esta vez reemplazaba la adusta capa negra, que le abrigaba en sus rondas nocturnas, por un ajustado uniforme marrón del Ejército. Una gorra brillante cubría su incipiente calvicie. Con paso firme marchaba con la mirada clavada al suelo. Repentinamente se detenía y muy pocas veces llegaba a golpear la puerta de una casa. Casi todos los vecinos lo esperaban en la vereda. Cuando frenaba su fatídica marcha y entregaba su mensaje de muerte, la familia del soldado caído y los vecinos rompían en llantos inextinguibles. La Patria había perdido un soldado, mientras la familia perdía a un hijo.

Giovanni esperaba a Peppino con la cabeza gacha de los condenados a muerte. Suspiraba cuando el cartero pasaba por la vereda de enfrente al número 63 del Corso Vittorio Emmanuele II, sin amagar con cruzar la calle. Por lo menos le quedaban dos o tres días más de esperanza, de que su hijo Ciccio retornaría algún día del infierno de la guerra. Una cruel enfermedad, el cólera, le arrebató a sus padres. No quería que otra enfermedad, la locura de los dirigentes políticos que habían declarado la guerra, le quitara a uno de sus hijos.

Sin embargo, Giovanni no pudo alcanzar un poco de calma en la tensa espera de ese día. Peppino no había recorrido cien metros en dirección al camino que lo llevaba a la otra Ragusa, a Ibla, cuando golpeó la puerta de una viuda para entregarle su recado de muerte. Tratábase de doña Concetta, la madre de Ianusso, el mejor amigo de Ciccio “u’pastaru”.

A Vincenzo y a Ianusso Stefano, la falta de trabajo los había llevado por los caminos de la muerte. Ianusso no tenía el mismo espíritu de Ciccio, que soñaba con ser héroe. La necesidad de trabajar lo llevó a enrolarse en una de las Compagnie di zappatori (Compañías de excavadores) que integraban la Brigada Siracusa. Estaban encargados de excavar trincheras, de levantar muros de defensas y de otros tipos de obras, a cambio de un sueldo miserable, que parecía una fortuna para esos jóvenes sin trabajo.

La fría “Cartolina postale” (tarjeta postal) que Peppino había entregado a Concetta esa mañana, solamente anunciaba que Ianusso había fallecido, pero no contaba cómo. Su Compañía realizaba tareas en auxilio de los combatientes. Aparentemente le tocó abrir una brecha en los densos e interminables reticulados de las defensas austro húngaras, con la ayuda de fuertes tenazas. Al atravesar esos tendidos metálicos, su cuerpo fue presa fácil del fuego de los francotiradores austríacos. Apostados cómodamente en los flancos, masacraban a voluntad a los intrépidos que osaban rebasar la línea de defensa, sin reparar si eran soldados o trabajadores.

Allí quedó Iannusso. Ahí sucumbieron sus ilusiones. El destino cortó de un tajo cruel las últimas esperanzas de una viuda que se aferraba a la vida de su único hijo.

Don Giovanni se abrazó con ella tiernamente, como si él hubiera perdido a Ciccio. Luego, entre sollozos y con los ojos empapados de lágrimas, posó sus brazos, ya casi sin fuerzas, sobre los hombros de doña Rosa Bocchieri, su esposa. Retornaban a su hogar a vivir dos días más de esperanzas, hasta que regresara el cartero de nuevo.