Читать книгу 522 - - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3 El Ejército Real italiano

ОглавлениеEntusiasmado, se trepó a un tren por segunda vez en su vida. A Ciccio no le costó mucho localizarse en una estación de tren como la de Siracusa. Después de transitar un par días por una oficina de reclutamiento donde le entregaron su identificación y el pasaje con las indicaciones para poder viajar, satisfecho y sonriente, se dispuso a abordar el tren que lo llevaría a Udine, sede del Comando General, su nuevo destino.

Su debut en tren había sido el viaje de Ragusa a Siracusa, donde arribó luego de largas horas, en esa locomotora a vapor, que al entrar a los túneles lo obligaba a resguardarse del humo que penetraba por todos lados. Sabía que partiendo de Siracusa debía hacer una escala en Roma para cambiar de tren con destino a Udine, donde arribaría dos días después. Un joven de 16 años, sin haber completado la instrucción primaria, siendo que su única experiencia viajera fue descender cerca de 400 escalones para trasladarse a visitar a sus primos en Ragusa inferior, jamás podría dimensionar el camino que había iniciado.

De la estación de Udine partió hacia una unidad del Ejercito Real, desde donde, dos días después de su arribo, lo trasladaron a un campo de adiestramiento militar localizado en la provincia del mismo nombre. Ese billete de tren que, apretado en sus manos cual preciado talismán, le abría el camino hacia su ansiada gloria, aún reposaba junto a sus pertenencias preferidas. Había ingresado al cuartel donde empezaría su preparación e instrucción para el desempeño de las tareas consignadas. Al fin, su sueño se había hecho realidad.

Se desplazaba con comodidad entre el amplio patio de entrenamiento y el campo adyacente, deslumbrado por el orden, la limpieza y la organización puesta en marcha. Esa maquinaria montada era capaz de albergar, equipar y poner en condiciones de combate a miles de hombres en poco tiempo. Las toscas manos de los jóvenes campesinos, acostumbrados a manejar un arado en tareas agrícolas, empuñaban ahora un fusil, algo absolutamente desconocido hasta ese momento.

Como sastre sabía manejar con firmeza una pesada tijera, que guiaba milimétricamente a través de una línea de tiza trazada en una tela. Sus ojos, atentos y traviesos, eran imprescindibles para enhebrar agujas con una precisión prusiana. Sus manos se hallaban habilitadas para sostener una plancha a carbón sin quemarse. Preparado para construir, para plasmar su incipiente arte, convirtiendo un corte de tela en una vestimenta elegante, ahora estaba obligado a desarrollar tareas más duras y peligrosas. Pero, enfrascado en su juvenil entusiasmo, no tenía condiciones de percibir cuan distinta era la diferencia entre el arte de crear y la obligación de luchar.

Solamente le interesaba empeñarse en aprender e incorporar velozmente las instrucciones que recibía a diario. Le fascinaba practicar los ejercicios complementarios que aprendía. Dotado de una habilidad especial para correr velozmente, se destacaba por completar el adiestramiento antes que sus futuros compañeros de la séptima compañía. Se había ganado el respeto de casi todos y el reconocimiento de los superiores que lo dirigían, por su notable y permanente disposición para el aprendizaje y desarrollo de sus tareas.

Orgulloso por haberse incorporado al Ejército Real Italiano, se sentía confortable e ilusionado por una probable inserción en un regimiento de infantería. Estaba atento a que se presentase una oportunidad.

Con su apariencia de niño Ciccio se ganó la confianza de los otros trabajadores y gozaba de la simpatía del capitán Cesare Colombo, un hombre muy serio, original de Taranto una ciudad del sur de Italia, sede de un importante puerto que contaba en ese entonces con 83.000 habitantes. Gracias a la docilidad y disposición al cumplimiento de las tareas encomendadas que poseía Ciccio, fue conquistando el aprecio del Capitán, de quien se había convertido casi en su asistente con el transcurso del tiempo. Una especie de “ayudante” civil, porque el capitán contaba con auxiliares militares.

En determinado momento, en una tarde preñada del sol lombardo, Cesare se acercó a Ciccio, mientras éste contemplaba embelesado el entrenamiento militar de los infantes. Sorprendido, el joven siciliano se puso en posición de firme ante la presencia de su superior, quien le preguntó si quería ser soldado. Ciccio quedó estático ante una pregunta que lo conmocionó, puesto que soñaba con esa posibilidad inalcanzable. Solo atinó a decir “Mi capitán, he venido como voluntario para servir a la Patria donde ella me necesite”.

El capitán Colombo ya no lo miró con la simpatía que le guardaba siempre, puesto que su espíritu militar, en ese momento, prevaleció por encima de sus valores humanitarios. Se acercó y le dijo secamente: “Tú tienes más actitud de combatiente que de soldado, y la Patria necesita combatientes” y agregó con carácter imperativo: “mañana te espero en mi oficina a las siete para comenzar tu preparación militar”. Ciccio se desmoronó. No lo podía creer. Saludó militarmente a su superior y se retiró.

Esa noche fue la más larga de su existencia. Desbordaba de entusiasmo y de esperanzas. Era la hora axial de su vida con su destino y no estaba dispuesto a desaprovecharla. Recordaba las sabias palabras de su padre, Don Giovanni, cuando al ser expulsado de la escuela le dijo: “Ciccio, te equivocaste. El tren pasa una sola vez en tu vida y acabas de dejarlo ir”. Y pensó para sus adentros que el tren estaba llegando recién ahora.

Había transcurrido un mes de un duro entrenamiento militar que lo capacitaba para el combate. Ciccio acariciaba entusiasmado su uniforme que lo llenaba de orgullo. Exhibía una chaqueta, amplia y cómoda y un pantalón de tela gruesa de un color verde gris, con un birrete del mismo tono. Debajo de la chaqueta tenía un chaleco de corte clásico. El pantalón largo, siempre de tela gris verdosa, que tenía cordones ajustados al final, sobre los que llegaban las pinzas para la ropa, era acompañado de botas marrones. Completaba su equipo un casco de acero.

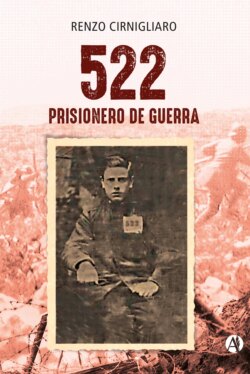

En su pecho lucía con orgullo el “piastrino di riconoscimento”, (carta de identidad militar), que consistía en un estuche metálico rectangular que contenía una cédula de carta, en cuyo frente se consignaban los datos personales del soldado, el distrito militar y la clase a la que pertenecía. Se llamaba “Tessera Militare” (carnet militar) y al dorso figuraban las constancias de haber recibido las vacunas antivariólica, anticolérica y antitetánica.

Esa “carta de identidad” representaba el reconocimiento a su status de combatiente, tan anhelado. Estaba dotado de un cordón para colgarlo en el cuello que venía a reemplazar el centímetro de tela que pendía de sus hombros, cuando trabajaba en la sastrería en su Ragusa natal. Su amigo Giordano, su maestro en el arte del vestido, había sido reemplazado rudamente por un suboficial de voz estridente, de modales firmes pero bruscos, a quien no podía llamarle por el nombre, que ni siquiera conocía. En la fiereza de la mirada de su superior, con la precisión de sus órdenes y en la disciplina militar exigida, Ciccio empezó a tomar conciencia de la seriedad de su misión. No tuvo miedo, pero percibía que algo nuevo estaba naciendo dentro de él para cambiar su vida para siempre. No disponía de tiempo para nostalgias personales. Las exigencias de su preparación le insumían todo el día, de modo que al abordar las horas del descanso se dormía profundamente hasta que el sonido de la diana mañanera lo despertaba bruscamente. Le sorprendía e inquietaba un nuevo léxico: “attenzione” (atención), “parola di ordine” (palabra de orden), “signor sí” (si señor), etc., pero entendía que se encontraba obligado a incorporarlo. Todo era novedoso, pero atrapante.

Para un joven proveniente de un hogar pobre, no le resultaba difícil adaptarse a una nueva y disciplinada alimentación.

Su delgado cuerpo lucía perdido en medio de un equipo compuesto, además, por dos pares de cartucheras de cuero natural, teñido en verde grisáceo; correas con hebilla arqueada, bandolera con pinzas, la bayoneta en un bolso de cuero gris verdoso y funda de metal. En cada cartuchera había cuatro cargadores para su fusil que, al ser doble, contenía ocho cargadores para un total de cuarenta y ocho cartuchos que, sumados a los que llevaba en su mochila, alcanzaban a conformar una dotación de ciento sesenta y ocho proyectiles para su arma.

El casco y un birrete de tela gris verdosa completaban su indumentaria, junto a una mochila de lona gris impermeabilizada que contenía: una barra de pan, un pañuelo, un par de calcetines de lana, galletas y diversos alimentos en bolsas especiales, una taza de hojalata y unos calentadores de color naranja. Luego, un equipo de cocina con placa de hierro, con juego de tapas que contenía una cuchara y un tenedor metálicos, además de tres tipos de botellas de un litro.

Ciccio no podía creer que había cambiado sus ropas de niño y sus viejos zapatos abotinados, por una indumentaria que lo ponía de cara a una contienda para la que se sentía preparado e ilusionado.

Se vinculó rápidamente al compañero que ocupaba la cucheta de arriba de su cama. Se llamaba Luigi Crespi. Originario de la provincia de Varese, provenía de un pueblo de 30.000 habitantes que se llamaba Busto Arsizio. Era un joven de 25 años, alto y fornido, que se destacaba por una extraordinaria destreza física obtenida como nadador semiprofesional. Su aspecto e imponente complexión contrastaban con su personalidad taciturna. Era estudiante de letras, amante de la poesía y de la música, lo que le otorgaba un cierto aire intelectual. Fue convocado por el “Ejército real italiano” al inicio del año 1917.

Confiaba en Luigi, quien mantenía actitudes amistosas hacia él. Sin embargo, el ambiente le era hostil. Casi todos los soldados, especialmente quienes habían combatido en el frente de batalla, expresaban un particular encono hacia los voluntarios como Ciccio, rayano al desprecio. No entendían la motivación que podía haberles llevado a cambiar la tranquilidad del hogar por la elevada hostilidad de un escenario de una guerra tan cruel y mortal.

La relación entre ambos no comenzó bien por esa razón. Luigi lo llamaba “terrún” (terrón o “negro”), un apelativo peyorativo que se usa en el norte de Italia para identificar a los originales del sur. El popular “cabecita negra”, como llamaban los porteños, en la década del cuarenta a los trabajadores que provenían del interior del país, en Argentina. Y Ciccio le llamaba “cornuto” (cornudo) a Luigi, que es también un apodo despreciativo, largamente usado en Sicilia para menoscabar la virilidad masculina. Sin embargo, ellos no se sentían ofendidos porque advertían que estaba naciendo un afecto superior entre ambos.

Luigi le enseñó a fumar. En un momento de descanso le alcanzó un cigarrillo encendido que, para Ciccio, representó un preciado salvoconducto a su mayoría de edad.

Luigi lo observó compasivamente y, tras un breve silencio, disparó la pregunta sobre lo que más le intrigaba: “ma, ¿che cazzo ci fai tu qui?” (Pero, ¿qué carajo haces aquí?). No toleraba la idea de que un chico de apenas dieciséis años con apariencia de haber cumplido recién los catorce, se encontrara de cara al drama de la guerra, sin haber sido invitado, desposeído de condiciones físicas y sin esgrimir razones convincentes. Colombo y Ciccio guardaban un hermético y tácito pacto de silencio acerca de la conversión de su condición de obrero a soldado.

Luigi se superaba permanentemente en sus logros atléticos y en sus proezas físicas, de las que se sentía orgulloso. Siempre iba por más. Era un triunfador nato que conseguía todo lo que se proponía.

Para Ciccio, la gloria era un objetivo soñado, producto de fantasías infantiles propiciadas por la historia de personajes épicos de su Sicilia natal. Su naturaleza rebelde lo impulsaba a buscar logros fantásticos, sin medir las consecuencias. Sus pretensiones no se sostenían en mayores fundamentos que un fuerte voluntarismo antojadizo pero despojado de caprichos.

Al contrario, para Luigi la gloria era un objetivo planeado que sólo podía resultar inalcanzable de mediar circunstancias fortuitas. Había conseguido, prácticamente, todo lo que se había propuesto. Deportista destacado, dotado de un cuerpo envidiable. Dueño de una belleza física que hacía ilusionar a las muchachas de su pueblo, había transcurrido su adolescencia en un ambiente confortable, sin necesidades juveniles insatisfechas. Su padre era un arquitecto romano que, contratado en Busto Arsizio para un emprendimiento importante, poseía una tranquilidad económica sólida. Además, su madre pertenecía a ilustres familias, tradicionalmente ligadas a la industria del cuero en esa ciudad. Hijo único, con pinta y buen pasar económico, Luigi era un apasionado de sus logros personales, tanto en el estudio como en el deporte, y en su vida social y cultural.

Le molestaban las contradicciones que podían interferir en el logro de sus metas. Su espíritu audaz lo impulsó a integrarse a las famosas tropas de asalto “gli arditti” (los osados o atrevidos) que habían comenzado a formarse en 1917. Los “Reparti d’assalto” (Unidades de asalto), integrados por soldados de élite, tenían una preparación táctica militar extraordinaria puesto que, por sus características de tropas de choque, se encargaban de penetrar las defensas enemigas abriendo paso a la acción de la infantería. Eran combatientes muy especializados que no usaban las armas convencionales de las otras fuerzas de tierra y tenían una preparación distinta al ejército regular.

Luigi consiguió superar las exigentes pruebas de carácter, habilidad y psicológicas que le imponía un adiestramiento diferente y extremo. Sin embargo, los oficiales que al principio habían admitido su incorporación voluntaria, cambiaron de opinión, pasando a nutrirse, casi exclusivamente, de soldados alpinos y “bersagliere” (tirador certero) provenientes de dos unidades especiales italianas, cuyos integrantes eran conocidos por su resistencia y capacidad física. Y Luigi, desencantado, tuvo que conformarse con quedar incorporado a la infantería. Para el amigo de Ciccio fue un golpe moral, demoledor para sus aspiraciones, que intentaba superar. Mortificado, Luigi sentía que tuvo un duro tropiezo en sus ambiciones, no obstante no había cambiado para nada su idiosincrasia. Por ello, no podía entender a Ciccio y su opción por participar en un conflicto en extremo peligroso, sin razones aparentes y valederas.

El humo del cigarrillo dibujaba formas caprichosas en el aire. Ambos amigos recordaban cómo habían llegado a este centro de entrenamiento y a conocerse. Transitaban expectantes los momentos previos a su traslado inminente a la zona de guerra. Al día siguiente partirían hacia la ribera del Rio Isonzo, donde se libraron las batallas más sangrientas de esa guerra. Harían una pequeña escala de dos días en una ciudad cercana al campo donde recibieron su entrenamiento militar. Cascina Rinaldi se hallaba aproximadamente a unos cinco kilómetros de Manzano, donde ellos se encontraban. Allí se localizaba una base de abastecimiento de materiales, armamentos y provisiones que, cotidianamente, servía a todo el frente de guerra italiano.

Mientras pensaban en la marcha del día siguiente, alistaban sus equipos, tensos pero esperanzados en el desenlace. Al final habían venido a pelear y ya estaban cerca de las líneas de combate.

Mientras Luigi se dormía, Ciccio acariciaba una carta que escribiera a sus padres luego del almuerzo.

Cuando, después de varios días, la primera correspondencia con las novedades de Ciccio se hizo esperanza en las manos de sus padres, ellos la leyeron con avidez. Con ojos llenos de lágrimas, Giovanni notaba en su interior la extraña sensación de un orgullo incipiente. Tenía un hijo que, con todas sus limitaciones, había asumido, con seriedad, la obligación de defender a su Patria. Su madre, doña Rosa, elevaba su mirada al cielo buscando los ojos de Dios y su oración se hacía súplica en sus labios, sin entender todavía qué había pasado.