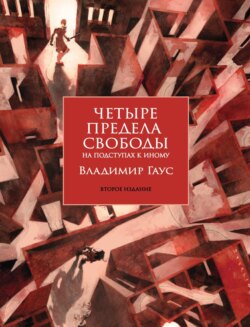

Читать книгу Четыре предела свободы. На подступах к Иному. Стратегия и тактика становления личности - - Страница 12

Часть первая

Проблематиа свободы

Глава I

Четыре предела свободы

Четвертый «предел» свободы, или беспредельность любви

ОглавлениеЕсли быть точным, это уже не вполне предел и не вполне свобода. Свобода в самом общем смысле понимается либо негативно (как отсутствие любой детерминации и необходимости), либо позитивно (как условие и возможность творчества). Так или иначе, понятие свободы тесным образом сопряжено с другим понятием – понятием воли.

Но как быть, если рядом с нашей волей обнаруживается другая воля и другая личность?

Здесь возникает вопрос о взаимоотношении двух воль и двух свобод между собой. Довольно легко представить себе ситуацию, в которой такое отношение сводится к их конкуренции. В этом случае «побеждает сильнейший».

Но возможен и иной, более редкий сценарий.

Это – вариант сонаправленности двух или более воль, предел которой поэтами и мистиками всех времен именуется любовью.

Из позиции эмпирического «я» любовь парадоксальна. Это не то, что мы вольны сделать: ни о какой произвольности здесь речь идти не может. Но она и не то, что с нами случается или происходит: в отличие от любой страсти, любовь не управляет нами, не захватывает и не влечет. Пожалуй, мы не можем даже утверждать ее природу как сверхпроизвольную, поскольку мы вольны не любить.

Любовь можно уподобить акту размыкания навстречу чему-то большему нас. Такое размыкание неприемлемо для эго, поскольку требует от него самоопустошения и жертвенности. Но именно любовь освобождает человека от гнета себя самого – от диктатуры «я», являющегося центральной ценностью в жизни индивида, а, стало быть, и от всего того, что с ним связано: страстей, мотиваций, проблем выбора и даже ограничений известным.

В любви не обнаруживается ничего, что обусловливает человека. Более того, в ней преодолевается самый главный обусловливающий фактор: претензия индивида на распоряжение свободой и волей по своему усмотрению. Поэтому можно говорить о том, что любовь «предшествует» свободе.

Когда воля перестает быть направленной исключительно на индивидуальное бытие, самая надежная темница Духа оказывается распахнутой настежь. Личность при этом никуда не исчезает, но в актах «обнищания собственным духом» достигает подлинного преображения.

Хронический спазм индивидуального сознания на самом себе, выраженный как «Я!», может быть снят целым комплексом методов, разработанных в различных подходах и Традициях, а также посредством поступков «во имя ближнего». Но, пожалуй, наиболее полное свое раскрытие эта идея получает в православном учении о синергии.

С греческого языка слово «συν-εργεία» (синергия) переводится как сотрудничество или соучастие и означает соединение человеческой воли с Божественной внемирной волей. Сочетание этих двух онтологически различных энергий-волений носит сверхъестественный и свободный характер. Такое соединение воль можно представить не как их смешение7, но как акт согласия человеческой воли быть направленной ко Благу, «воспринимаемому» ею как естественный и безусловный Ориентир.

Действительно, Божественные энергии открываются человеку не как внешняя принудительная сила, но как дар Любви, Красоты и Блага, непосредственное знание которых приводит к преображению и восстановлению искаженной природы человека.

Свет Любви и Красоты не только указывает путь «из Лабиринта», но лишает власти и могущества тех чудовищ, которые прячутся во тьме неведения, обусловленности и смутности. И лишь во власти человека принять или отвергнуть этот дар, подобный нити Ариадны.

* * * *

Свобода никогда и ничего не может дать «Минотавру»; она может лишь что-то у него забрать, лишить его непоколебимых оснований: лабиринта, комфортного неведения, самого существования. В здравом уме ее нельзя хотеть, потому что свободой нельзя «разбогатеть». От того, что мы не можем присвоить ее себе и не можем обозначить ее как «свою», возникает переживание диссонанса: свобода оказывается не тем, что мы ожидали. Присваивающее себе все и вся «я», ищущее во всем своей выгоды, не может понять, что делать со свободой, не может понять, что «это может дать мне?!»

Нельзя сказать: «Я достиг свободы». Потому что в тот самый момент произойдет необратимое «падение слова» и утрачивание того, что мы попытаемся себе присвоить.

* * * *

Как мы видели, каждый предел приоткрывает свой особый аспект свободы; и каждый раз понимание свободы ускользает от попытки точно зафиксировать ее в словах. Сам факт множественности модусов свободы как будто намекает на то, что должен существовать некий мета-принцип, который собирает их воедино: то онтологическое, отражениями чего являются образы человеческой свободы.

И если предположение о существовании того, что больше свободы верно, то действительное понимание свободы может быть получено только через призму такого мета-принципа.

7

«Свободное и самостоятельное бытие личности соединяется с Богом, но не исчезает в Боге. Исчезновение и растворение предполагает Бога безличного – свободное соединение предполагает Бога личного» (Н. Бердяев «Смысл творчества» [5]). «Пребудьте во Мне, и Я в вас», – говорится в Евангелии от Иоанна. Ни личность, ни человеческая воля не растворяются и не исчезают в чем-то большем – это совершенное единство и вместе с тем бесконечное различие. Возможность такого различения без разделения, а стало быть, и возможность личностной свободы – вот то уникальное откровение, которое принесло в мир христианство.