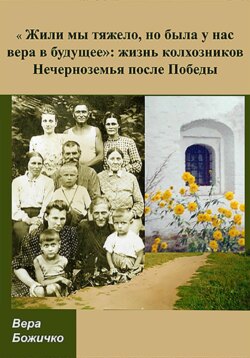

Читать книгу «Жили мы тяжело, но была у нас вера в будущее»: жизнь колхозников Нечерноземья после Победы - - Страница 14

ЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕМЬИ КОЛХОЗНИКА

Куда шла продукция из личного хозяйства

ОглавлениеПодавляющему большинству колхозников продукты их хозяйства служили для питания и уплаты налогов. При удачном стечении обстоятельств удавалось кое-что продать на рынке, но далеко не всегда. Тем не менее, некоторые сельчане намеренно использовали подсобное хозяйство для извлечения дополнительных доходов. Они вырабатывали минимум трудодней, чтобы к ним не было претензий со стороны руководства колхоза, а все свободное время, не покладая рук, трудились на своем участке, выращивая продукцию на продажу.

Колхозный рынок в 1950-е гг. Фото из открытого источника

Бывало, что некоторые члены семьи колхозника работали на государственных предприятиях, имели твердый доход вне села, но участок сохранялся за семьей, поскольку кто-то состоял в колхозе. Яркий пример приведен в одном из отчетов по результатам проверки жалобы из колхоза им. Павлова. В нём рассказывается о семье Помогателевых из Лебедянского района. Этой семье принадлежали два дома в селе. Взрослый сын и глава семьи жили в Москве, там и работали. Супруга Помогателева осталась в селе одна, охраняла дома, ухаживала за животными и работала на участке. Для сохранения усадьбы выполняла минимальную норму в колхозе. Жалобу написали соседи, завидовавшие достатку соседей.

В селениях, расположенных вблизи от областного центра или хотя бы рядом с железнодорожной станцией, многие крестьяне на своих участках высаживали конкретную сельскохозяйственную культуру исключительно на продажу. Так, жители села Льгово под Рязанью на своих участках возводили теплицы с остекленными рамами для выращивания ранней зелени. В селе Перкино, где имелась железнодорожная платформа, с конца 1940-х гг. специализировались на огурцах, которые затем возили на продажу в Москву.

Сатирический плакат о жизни колхозников. Изображение из открытого источника

В селах, расположенных по берегам рек в окружении пойменных лугов, сельчане старались выкармливать как можно больше коров и телят, так как там не было недостатка кормов. Выхаживание скота для последующей продажи для многих сельчан являлось довольно комфортным способом получения реального дохода, который не требовал так много хлопот, как выращивание и продажа ранних овощей и зелени. Жители сёл, расположенных по берегам рек, надаивали от коров много качественного молока и изготавливали дома молочные продукты для продажи их на рынках. Так, жительницы села Агро-Пустынь, что в 21 км от Рязани, постоянно возили в город молоко, творог и сметану.

Что касается доходов, получаемых жителями сел, расположенных близко к городским рынкам, то в качестве примера можно привести колхоз «Красное знамя», который участвовал в обследовании бюджетов колхозных семей. Вот как его описало областное статуправление в аналитической записке за 1 квартал 1952 г.: «Колхоз расположен в пойме Оки и имеет хорошо развитое животноводство и огородничество. При наличии кормовой базы и высокой продуктивности скота колхоз производит выдачи молока, скота, мяса колхозникам на трудодни и в качестве дополнительной оплаты. Поскольку колхоз находится в 8 км от Рязани и, по сути, является пригородным, то приусадебные участки колхозников используются в основном под огородные культуры для последующей продажи урожая на городских рынках. Получаемая продукция, как из личного хозяйства, так и полученная из колхоза и реализуемая на рынке, составляет наибольший источник дохода. А с учетом продажи скота – основным источником доходности».

Так, за указанный период доходы от ЛПХ составили у сельчан этого колхоза 66,41 % от общего дохода на человека: 44,06 % от реализации урожая и 22,35 % от продажи скота и птицы. Это более чем вдвое превышало средний доход от личного хозяйства в остальных колхозах (30,58 %), расположенных не так удачно.

У ларька на колхозном рынке. Фото из открытого источника

У большинства сельских семей не имелось ни заливных лугов по соседству, ни большого количества зерна на трудодни. Тем не менее, многие крестьяне старались вырастить как можно больше продукции в своем хозяйстве, чтобы часть продать на рынке и получить деньги для покупки необходимых вещей и расчетов с государством. После того, как в 1953 г. принципиально изменилась налоговая система, сельчане смогли зарабатывать больше денег от продажи продукции и приобретать предметы, считавшиеся на селе роскошью. А. В. Мазаев, в своих воспоминаниях описывал, что к окончанию школы его мама на деньги, вырученные от продажи молока, купила ему велосипед: «В мае я уже гонял на нем до клуба и обратно. И просто сиял от гордости и счастья».

Кроме законных способов извлечения дохода из ЛПХ, опиравшихся на упорный труд и знания по уходу за растениями и животными, были и незаконные. К ним прибегали в основном сельские руководители и их родственники, имевшие возможности для злоупотреблений. Председатели колхоза и члены правления частенько присваивали колхозное имущество и таким образом укрепляли свои личные хозяйства. В жалобах сельчан нередко встречаются описания подобных случаев. Так, жители села Дубовичи Спасского района сообщали в обком партии о действиях председателя колхоза «Ленинский путь» Голякова: он увел с фермы к себе домой лучшую корову без решения правления и общего собрания и, кроме того, присвоил участок земли, обработанный колхозниками.

Аналогичная жалоба поступила первому секретарю обкома А. Н. Ларионову из колхоза «2-я пятилетка». В ней говорилось о том, что председатель колхоза П. К. Авдеев для укрепления своего личного хозяйства «самым нахальным способом и бесстыднейшим образом берет из общественного хозяйства то, что ему требуется… в прошлом году он взял для своего личного скота около ста пудов сена».

Изменения в налоговом законодательстве в 1953 г., открыли новые возможности для личных крестьянских хозяйств. Особенно это касалось тех сельчан, которые целенаправленно производили продукцию на продажу. Однако при социалистическом строе колхозник не мог превратить своё хозяйство в расширенное производство – этому препятствовал как Устав сельхозартели, так и всё советское законодательство. Не имея возможности покупать сельскохозяйственную технику и расширять производство, предприимчивые сельчане на вырученные деньги строили новые дома, покупали мотоциклы и разные дорогие вещи, которые удавалось достать, а также передавали деньги детям, жившим в городе. Однако количество скота в хозяйствах колхозников стало сокращаться. Скорее всего, это было связано с тем, что необходимость выращивать животных на продажу из-за высокого сельхозналога отпала, а непомерная усталость сельчан от двойной нагрузки – в колхозе и на своем участке – достигла критической отметки.

Агитационный плакат, пропагандирующий подписные издания

Художник Иванов В. И. Палит жара