Читать книгу Der lange Weg nach Hause - Kurt von Schuschnigg - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Verantwortlichkeit

ОглавлениеUm 1926, acht Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, sieben nach der Unterzeichnung der Verträge von Versailles und St. Germain, bewegte sich die Welt wieder langsam in Richtung Stabilität und relativem Wohlstand. Auf der anderen Seite des Atlantiks standen die mächtigen Vereinigten Staaten unter der Führung ihres bescheidenen konservativen Präsidenten Calvin Coolidge. Die Arbeitslosenrate lag dort bei nur 1,8 % und die Wirtschaft florierte. Amerikaner stellten sich unglaublichen Wagnissen, wie Admiral Richard Byrd dem Flug zum Nordpol. Die Nation war zwar noch jung, und doch galt sie dem Rest der Welt bereits als Leitstern.

In England saß König George V. auf dem Thron und Stanley Baldwin, der Führer der Konservativen, hatte die Regierung fest im Griff. Aber die Arbeitslosigkeit war groß, und eines Maitages erwachte das Land im Ausnahmezustand, ausgelöst durch einen von Bergarbeitern angeführten Generalstreik.

In dem durch Inflation und einen instabilen Franc geschwächten Frankreich war Ministerpräsident Herriot und sein »Cartel des Gauches« durch die Konservativen unter Poincaré ersetzt worden, und man hoffte auf eine Belebung der Wirtschaft.

Währenddessen zementierte in Italien ein früher linksgerichteter Journalist an der Spitze der einzigen erlaubten Partei, der Nationalen Faschistischen Partei, seine Macht mit harter Hand: Benito Mussolini, der Gründer dieser Partei, wurde von seinem Volk »il Duce«, der Führer, genannt.

Deutschland war durch die Folgen des verlorenen Krieges dramatisch geschwächt. Die Parteienvielfalt, eine der argen Schwächen der Weimarer Verfassung, erschwerte solide Regierungsmehrheiten und damit grundsätzliche Reformen zur Stärkung der Wirtschaftskraft. Das Heer der Arbeitslosen und der ehedem breite, durch die Hyperinflation völlig verarmte Mittelstand waren leichte Beute für politische Extremisten. In Rußland war der Kampf um die Nachfolge Lenins entbrannt. Der Stern Leo Trotzkis war im Sinken, jener Josef Stalins stieg auf.

Österreich hatte sich noch längst nicht in seine neue Rolle als Kleinstaat gefunden. Es war die Zeit, als Kriegsheimkehrer sich keine Zivilkleidung kaufen konnten, in aller Öffentlichkeit bespuckt und ihnen die Auszeichnungen von der Uniform gerissen wurden. Ernüchterung, fehlende Zukunftshoffnung, der Mangel an Perspektiven beherrschten die Stimmung weiter Kreise der Bevölkerung. Seit Anfang der Zwanzigerjahre hatten die Sozialdemokraten ihren Haß auf Kirche und Klerus deutlich gemacht, aus ihrer Sicht erstickte die katholische Kirche das freie Denken. Um so suspekter war ihnen die andere große politische Partei, die Christlichsozialen, die seit Anfang der Zwanzigerjahre die Regierung stellten. Im November 1926 drohte der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs in einer Rede in Linz mit der »Diktatur des Proletariats«.

Das war die Lage der Welt, als ich sie betrat.

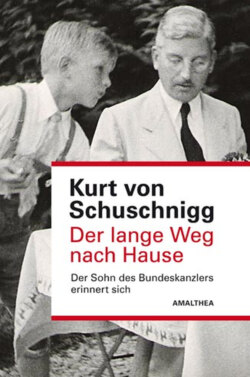

Meine Mutter Herma Masera, geboren 1900, und mein Vater lernten sich 1921 kennen und heirateten drei Jahre später. 1926, dem Jahr meiner Geburt, war Vater, damals 29 Jahre alt, seit fünf Jahren als Anwalt in Innsbruck tätig. Wie viele andere seiner Klasse am Jesuitenkolleg »Stella Matutina« in Vorarlberg war er direkt nach der Matura in den Krieg gezogen und blieb bis zum Kriegsende auf dem italienischen Kriegsschauplatz. 1918 geriet er gemeinsam mit seinem Vater, einem kaiserlichen Generalmajor, für fast ein Jahr in Gefangenschaft in Caserta bei Neapel. Als Vater 1919 nach Hause zurückkehrte, hatte für ihn der Abschluß seiner Ausbildung höchste Priorität. Mit seinem brillanten, bei den Jesuiten noch geschärften Verstand und bienenhaftem Fleiß erlangte er nach kürzestmöglichem Studium sein Doktorat der Rechte an der Universität Innsbruck, wie immer als einer der Besten seines Jahrgangs. Anschließend absolvierte er den einjährigen, sogenannten Abiturientenkurs der Handelsakademie. »Für Söhne von Berufsoffizieren ist eine erstklassige Ausbildung der einzige Luxus«, pflegte er zu sagen.

Nach dem Krieg und den folgenden politischen Wirren bemühte sich die junge Republik Fuß zu fassen, und Vater war brennend interessiert, die Fehler des »Systems« zu korrigieren. Daraus entwickelte sich seine politische Tätigkeit, zuerst mit abendlichen Veranstaltungen an seiner Universität und dann bei öffentlichen Bürgerversammlungen. Von seinem klaren und ausgewogenen Denken beeindruckt, bewogen ihn seine Kollegen und die Bundesbrüder seiner CV-Verbindung »Austria Innsbruck«, sich der Wahl zum Nationalrat zu stellen, und 1927 wurde der erst Neunundzwanzigjährige tatsächlich zum Abgeordneten gewählt. Wie immer stürzte er sich mit Feuereifer auf die neue Aufgabe, die ein ständiges Pendeln zwischen Innsbruck und Wien bedingte. Die daneben noch bleibende Zeit ging dafür auf, in seinem Wahlkreis herumzufahren, mit den Menschen zu sprechen und Reden zu halten. Entsprechend selten sahen wir ihn schon damals zuhause.

Meine erste deutliche Kindheitserinnerung ist mit Nikolo verbunden. Traditionellerweise läßt der Krampus am 5. Dezember eine seiner Ruten in jedem Haus zurück, um die Kinder an das Bravsein und gutes Benehmen zu erinnern. In jenem ersten Jahr, an das ich mich erinnere, wurde ungefähr eine Woche nach Nikolo für mein Zimmer eine blau lackierte Bank mit aufklappbarem Sitz für meine Spielsachen geliefert. Während ich meine Bücher und Spielsachen in der neuen Bank verstaute, entdeckte ich irgendwo einen vergessenen Werkzeugkasten und darin einen Hammer, mit dem ich mich daran machte, an dem Möbel »Verbesserungen«, wie ich sie verstand, vorzunehmen. Mit dieser Arbeit war ich schon sehr weit gediehen, als ich Mutter kreischen hörte: »Kurti, was um Gottes willen machst du da?« Es war ein schlechtes Zeichen, denn an sich erhob Mutter kaum einmal die Stimme, hatte mich auch noch nie vom Boden weggerissen. Dann kamen die Worte, vor denen sich jedes Kind fürchtet: »Warte nur, bis Vater sieht, was du da angestellt hast.« Ihre wiedergewonnene Fassung und ruhige Stimme machten diesen Satz um so bedrohlicher.

Für den Rest des Nachmittags blieb ich in meinem Zimmer. »Denk darüber nach, was du getan hast …« Das war insofern nicht schwer, als mein »Werk« direkt vor mir stand. Wer hätte gedacht, daß ein Ausdruck meines individuellen Geschmacks zu einem derartigen Aufruhr führen würde. Die Zeit verging. Mein Abendessen kam auf einem Tablett. Das ließ Böses ahnen. Dann ein weiteres schlechtes Zeichen: keine Konversation, nur Anordnungen, »sitz gerade«, »verwend’ deine Serviette«, »iß dein Gemüse«. Ich tat wie geheißen. Kurze Zeit später hörte ich Vaters Stimme im Nebenzimmer, einen Ton, der mich normalerweise begeisterte, doch nicht an diesem Tag. Ich war fünf Jahre alt. Meine Gefühle schwankten zwischen Panik und Furcht. Die Tür ging auf und ich sah Vater mit der Krampusrute in der Hand. Für Verhandlungen bleib keine Zeit. Ich schoß an meinen überraschten Eltern vorbei, durch den Gang in den Salon und tauchte unter das seidenbespannte Sofa. Mit einer Wendigkeit, die mich überraschte, war Vater auf dem Boden, ergriff meinen Knöchel und zog mich wie einen Sack Kartoffeln hervor. Was folgte, war zu schmerzvoll, um hier dargestellt zu werden.

Das hassenswerte Möbelstück wurde repariert, »mit hohen Kosten«, wie mir gesagt wurde. Am liebsten hätte ich es angezündet. Doch es blieb da, als dauerhafte und schmerzliche Warnung.