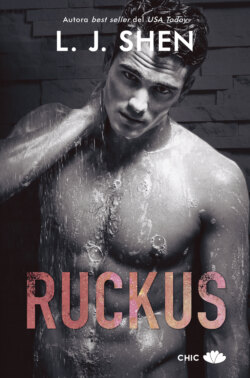

Читать книгу Ruckus - L. J. Shen - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Dean

ОглавлениеEl verano en que cumplí diecisiete años fue una mierda, pero nada me preparó para su apoteósico final.

Todas las flechas apuntaban a la calamidad. No sabía con certeza qué camino me abocaría a él, pero, conociendo mi suerte, me preparé para un puñetazo que me enviaría directo al infierno.

Al final, todo se redujo a un momento imprudente típico de peli. Unas cuantas birras y unos porrillos chapuceros semanas antes de acabar nuestro penúltimo año de instituto.

Estábamos tumbados junto a la piscina en forma de riñón de Vicious, bebiendo la cerveza sin alcohol de su padre, sabiendo que bajo el techo de Baron Spencer podíamos hacer lo que nos diera la gana. Había chicas. Estaban colocadas. No había mucho que hacer en All Saints, California, con el verano a la vuelta de la esquina. Hacía un calor sofocante. El aire era asfixiante y el sol abrasador, la hierba amarilleaba y los jóvenes estaban cansados de sus vidas carentes de problemas y de sentido. Éramos demasiado vagos para perseguir emociones baratas, así que las buscábamos despatarrados en flotadores en forma de dónut o flamenco o tomando el sol en unas tumbonas importadas de Italia.

Los padres de Vicious no estaban en casa —¿alguna vez estaban allí?— y todos contaban conmigo para que les llevase lo suyo. Nunca decepcioné, llevé hachís del bueno y éxtasis que esnifaron con avidez sin darme las gracias siquiera, y mucho menos me lo pagaron. Pensaban que era un ricachón y un fumeta que necesitaba dinero igual que Pamela Anderson necesitaba más tetas, lo cual era una verdad a medias. Y, de todos modos, nunca me preocupaba por esas tonterías, así que lo dejé pasar.

Una de las chicas, una rubia llamada Georgia, empezó a presumir de la cámara Polaroid que le había regalado su padre durante sus últimas vacaciones en Palm Springs. Nos hizo fotos a los cuatro —a Jaime, a Vicious, a Trent y a mí— mientras presumía de atributos en un minúsculo bikini rojo. Sujetaba las fotos entre los dientes y nos las pasaba con la boca. Se le salían las tetas del bikini como la pasta de dientes del tubo. Quería restregar la polla por su canalillo, y sabía con certeza que lo haría al terminar el día.

—¡Buah, buah, esta va a molaaar! —exclamó Georgia, que alargó la última palabra hasta el infinito para darle énfasis—. Qué sexy estás, Cole —ronroneó mientras veía por la cámara cómo le daba toquecitos a la cerveza con un canuto y me pegaba con la lata en el muslo.

Clic.

La prueba de mi fechoría emergió de la cámara con un provocador siseo. Georgia sujetó la instantánea con esos labios brillantes y se agachó para pasármela. La cogí con los dientes y me la guardé en el bañador. Sus ojos siguieron mi mano mientras lo bajaba y revelaba una línea recta de vello claro debajo del ombligo que la invitaba a seguir con la fiesta. Georgia tragó saliva. Nos miramos a los ojos y, sin hablar, acordamos un sitio y una hora. Entonces, alguien se tiró de bomba y la salpicó, ella negó con la cabeza y rio sin aliento antes de pasar a su próximo proyecto de arte, mi mejor amigo Trent Rexroth.

El plan era romper la foto antes de llegar a casa, pero el éxtasis de los cojones hizo que se me olvidara. Mi madre la encontró. Mi padre usó su voz grave para echarme uno de esos sermones que me roían las entrañas cual arsénico. ¿Y cómo acabé yo? Me enviaron a pasar el verano con mi tío, quien, por cierto, me caía como el puto culo.

Sabía que no valía la pena discutir con ellos. Lo último que necesitaba era decir alguna gilipollez que pusiera en peligro mi estancia en Harvard cuando faltaba un año para graduarme. Había trabajado duro por ese futuro, por esa vida. Se extendía ante mí en todo su esplendor: jets privados, multipropiedades, vacaciones en los Hamptons. Así es la vida. Cuando algo bueno cae en tus manos, no solo te aferras a ello, sino que lo agarras con la fuerza justa como para romperlo.

Fue una de las tantas lecciones de vida que aprendí demasiado tarde.

Total, que acabé cogiendo un avión rumbo a Alabama para pasar dos meses en una maldita granja antes de mi último año de instituto.

Trent, Jaime y Vicious se pasaron el verano bebiendo, fumando y follando con chicas en su propio territorio. Yo, en cambio, regresé con un ojo morado, cortesía del señor Donald Whittaker, alias el Búho, después de la noche que me cambió para siempre.

—La vida es como la justicia —me dijo Eli Cole, mi abogado/padre, antes de subir al avión que me llevaría a Birmingham—. No siempre es justa.

Qué gran verdad, joder.

Ese verano me obligaron a leer la Biblia de cabo a rabo. El Búho les contó a mis padres que se había convertido al cristianismo y que era un gran estudioso de las Sagradas Escrituras. Lo confirmó obligándome a leerla con él durante nuestras pausas para almorzar. Jamón con centeno y el Antiguo Testamento eran lo mejor que podía ofrecerme, porque el resto del tiempo se pasaba un huevo conmigo.

Whittaker era un peón agrícola. Cuando estaba lo bastante sobrio como para ser algo. Me convirtió en su ayudante. Acepté; más que nada porque así podía meterle los dedos a la hija de su vecino al acabar el día.

La hija del vecino me consideraba famoso o algo similar porque no hablaba con acento sureño y tenía coche. No iba a ser yo quien le quitara la ilusión, y menos cuando se moría de ganas de que fuera su profe de educación sexual.

Le seguía la corriente al Búho cuando me enseñaba la Biblia, pues la alternativa era pelearnos en el heno hasta que uno de los dos quedara inconsciente. Creo que mis viejos querían que recordara que la vida no solo eran coches caros y esquiar en vacaciones. El Búho y su esposa se las apañaban con muy poco. Cada mañana al levantarme, me preguntaba qué son dos meses en comparación con toda mi puta vida.

Los de la Biblia estaban chalados: incesto, colección de prepucio, Jacob luchando con un ángel (de verdad que ese libro tocó techo más o menos en el segundo capítulo), pero hubo una historia que se me quedó grabada, incluso antes de conocer a Rosie LeBlanc.

Génesis 27. Jacob se fue a vivir con Labán, su tío, y se enamoró de Raquel, la menor de las dos hijas de Labán. Raquel era un pibón, feroz, elegante y estaba para mojar pan, que es como se la describe, aunque no con tantas palabras.

Labán y Jacob llegaron a un acuerdo. Jacob trabajaría para su tío durante siete años y luego se casaría con su hija.

Jacob hizo lo que acordaron y se dejó la piel trabajando bajo el sol día tras día. Al cabo de siete años, Labán se acercó y le dijo que por fin podía casarse con su hija.

Pero había truco: no le concedía la mano de Raquel, sino la de su hermana mayor, Lea.

Lea era una buena mujer. Jacob lo sabía.

Era simpática. Sensata. Comprensiva. Tenía un culo bonito y unos ojos delicados. Estoy parafraseando. Excepto la parte de los ojos. Eso estaba en la Biblia tal cual.

Sin embargo, no era Raquel.

No era Raquel y Jacob quería a Raquel. Solo. A. La. Puñetera. Raquel.

Jacob discutió, luchó y trató de hacer entrar en razón a su tío, pero fue en vano. Incluso por aquel entonces, la vida era como la justicia. De todo menos justa.

—Trabaja siete años más y dejaré que te cases también con Raquel —le prometió Labán.

Así pues, Jacob esperó.

Y esperó.

Y aguantó.

Y eso, como cualquier persona con medio cerebro sabe, solo sirve para que te desesperes más por aquello que te obsesiona.

Pasaron los años. Lentamente. Penosamente. Insensiblemente.

Mientras tanto, estaba con Lea.

No sufrió. No per se. Lea lo trataba bien. Era una apuesta segura. Daría a luz a sus hijos, algo que, tal y como averiguaría con el tiempo, Raquel no podía hacer.

Jacob sabía lo que quería, y puede que Lea se pareciera a Raquel, que oliera a ella y, qué coño, que hasta se sintiera como Raquel, pero no era ella.

Le costó catorce años, pero, al fin, Jacob se ganó la mano de Raquel con todas las de la ley.

Puede que Raquel no hubiera sido bendecida por Dios y Lea sí. Pero aquí quería llegar yo.

A Raquel no le hacía falta estar bendecida.

Era amada.

Y a diferencia de la justicia y la vida, el amor sí es justo.

Es más, en algún momento, bastaría con eso.

En algún momento, el amor lo sería todo.

A las siete semanas de empezar mi último año de instituto, otro desastre decidió explotarme en la cara de manera espectacular. Se llamaba Rosie LeBlanc y tenía unos ojos como dos lagos helados en invierno en Alaska. Así de azules.

El momentazo me cogió por las pelotas y me las retorció con fuerza en cuanto Rosie abrió la puerta de la casa de los empleados del hogar de Vicious. Porque no era Millie, aunque se parecía a Millie… Más o menos. Rosie era más pequeña, más baja, tenía los labios más carnosos, los pómulos más altos y las orejitas puntiagudas de una duendecilla traviesa. Pero, a diferencia de Emilia, no llevaba ropa estrambótica. Unas chanclas con unas estrellas de mar dibujadas, pitillos negros con un agujero enorme en las rodillas y una sudadera negra andrajosa con el nombre de un grupo que no conocía estampado en blanco. Nacida para mezclarse entre la gente, pero, como descubrí más tarde, destinada a brillar como un puñetero faro.

Cuando nuestras miradas se enredaron, el rubor le tiñó las mejillas de un rojo intenso y descendió por su cuello hasta perderse bajo su sudadera. Eso me reveló todo lo que necesitaba saber. Para mí, ella era una extraña, pero, para ella, yo era un rostro familiar. Un rostro que estudiaba, escrutaba y observaba. Todo el tiempo.

—¿Estamos participando en un concurso de miradas y no me he enterado? —Recobró la compostura al instante. Había algo en el tono áspero de su voz que casi sonaba antinatural. Muy débil. Muy ronco. Muy ella—. Porque hace veintitrés segundos que he abierto la puerta y aún no te has presentado. Además, has pestañeado dos veces.

En principio, había ido a pedirle una cita a Emilia LeBlanc. La arrinconé como a un animalillo asustado y no le dejé escapatoria. No me dio su número. Cazador por naturaleza, fui paciente y esperé hasta tenerla lo bastante cerca para abalanzarme sobre ella, pero no estaba de más echarle un ojo a mi presa de vez en cuando. Sin embargo, si os soy sincero, no perseguía a Emilia en sí. La emoción de la persecución siempre hacía que me hormiguearan las pelotas y, para mí, ella suponía un desafío que otras chicas no. Era carne fresca y yo era un carnívoro insaciable. Y no esperaba toparme con esto.

Esto lo cambiaba todo.

Me quedé ahí plantado como si fuera mudo y le mostré mi sonrisa de venganza, burlándome de ella, pues hasta cierto punto me estaba provocando. Entonces, se me ocurrió que quizá en ese momento en concreto yo no era el cazador. Quizá, por una milésima de segundo, yo era Elmer Gruñón, estaba en la selva, no tenía balas y acababa de divisar a una tigresa enfadada.

—Pero ¿la cosa esta habla? —preguntó la tigresa frunciendo las cejas. Se inclinó hacia delante y me dio un golpe en el pecho con su pequeña garra.

Me había llamado «cosa». Me estaba ridiculizando. Minando. Tocándome los cojones.

Puse mi mejor cara de inocente —lo que ya de por sí me costó un huevo porque olvidé lo que era la inocencia antes de que tiraran mi cordón umbilical a la basura—, apreté los dientes y negué con la cabeza.

—¿No puedes hablar? —Se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta mientras arqueaba una ceja con actitud escéptica.

Asentí con la cabeza y contuve una amplia sonrisa.

—Y una mierda. Te he visto en el insti. Dean Cole. O Ruckus, que es como te llaman. No solo hablas, sino que casi nunca te callas.

«No veas con la duendecilla. Reprime esa rabia y guárdatela para cuando te lleve al huerto».

Para que os hagáis una idea de lo sorprendido que estaba, antes que nada, debéis saber que jamás ninguna chica me había hablado así. Ni siquiera Millie, y diría que Millie era la única estudiante inmune a mi encanto de deportista americano buenorro que te arrancaría las bragas de un bocado. ¡Por eso me fijé en ella precisamente!

Pero, como decía, los planes cambian. Tampoco es que estuviéramos saliendo ni nada de eso. Llevaba semanas lamiéndole el culo a Millie, meditando si valía la pena ir detrás de ella o no, pero ahora que me daba cuenta de que me estaba perdiendo a esta polvorilla, había llegado el momento de que me quemase con su fuego.

Esbocé otra sonrisa picarona. Esta en concreto fue la que hizo que se me conociera como Ruckus en los pasillos de All Saints hace dos años. Porque lo era. Era un liante de cojones, sembraba el pánico allá donde iba. Todos lo sabían. Profesores, alumnos, la directora Followhill y hasta el sheriff del condado.

Si querías drogas, acudías volando a mí. Si querías un fiestón, venías a mí. Si querías un polvazo, venías y te corrías. Y eso era lo que mi sonrisa, que había ensayado desde los cinco años, le decía al mundo.

Si algo es corrupto, guarro y divertido, me apunto.

Y me daba la impresión de que me lo iba a pasar teta corrompiendo a esta chica.

Me miró los labios con ojos pesados. Anhelantes. Febriles. Era fácil leerlos. Chicas de instituto. Aunque no sonreía tanto como el resto ni me invitaba en silencio a tontear con ella.

—Conque sí hablas… —escupió en tono acusador.

Me chupé el labio inferior y lo solté con deliberada lentitud para provocarla.

—A lo mejor sé algunas palabras, después de todo. —Me acerqué a su cara con un siseo—. ¿Quieres oír las más interesantes?

Mis ojos me rogaban que me restregara por su cuerpo, pero mi cerebro me decía que esperara. Opté por hacer caso a este último.

Estaba relajado.

Era astuto.

Pero, por primera vez en años, no tenía ni idea de qué coño hacía.

Me obsequió con una sonrisa torcida que me dejó sin habla. Redujo un montón de palabras a un solo gesto que me indicó que mi intento de hacerle la pelota no la había impresionado en lo más mínimo. ¿Le gustaba? Sí. ¿Se había fijado en mí? Por supuesto. Pero ya podía ir currándome más el tonteo si quería conseguir mi objetivo. Me daba igual lo que costara llegar a él; estaba listo para la aventura.

—¿Quiero?

Estaba coqueteando inconscientemente. Bajé la barbilla y me incliné hacia delante. Era grande, autoritario y seguro de mí mismo. Y problemático. Seguramente ya se habría enterado, pero si no, estaba a punto de hacerlo.

—Creo que sí —dije.

Hacía un momento, iba a pedirle una cita a su hermana —hermana mayor, supongo. Rosie parecía más joven. Además, si hubiera sido de los mayores, la habría reconocido—, y mira tú por dónde, el destino hizo que abriera la puerta y cambiara de planes.

Bebé LeBlanc me miró raro, como desafiándome a continuar. Justo cuando abrí la boca, de pronto vi a Millie corriendo hacia la puerta del pequeño y asfixiante salón como si huyera de una zona de guerra. Abrazaba un libro de texto contra su pecho y tenía los ojos hinchados y rojos. Me miró fijamente y, por un segundo, pensé que me iba a arrear en la cara con el libro de dos kilos.

Al echar la vista atrás, desearía que lo hubiera hecho. Habría sido mucho mejor que lo que realmente hizo.

Millie apartó a la duendecilla de un empujón como si no estuviera allí, se arrojó a mi pecho con una actitud inusualmente cariñosa y me besó como una posesa.

Mierda.

Eso era malo.

No el beso. El beso estuvo bien, diría. No me dio tiempo a procesarlo, abrí los ojos y miré a la elfa de orejas puntiagudas. Parecía horrorizada. Nos miraba con esos ojos azul aciano, asimilando la situación y haciéndose una idea de los tres que no estaba dispuesto a aceptar.

¿Qué hacía Millie? Apenas unas horas atrás, seguía fingiendo que no me veía por los pasillos, ganaba tiempo, buscaba espacio y simulaba indiferencia. Y ahora la tenía encima como un sarpullido después de un rollete de una noche de dudosa procedencia.

Me aparté de ella con delicadeza y le puse las manos en las mejillas para que no se sintiera rechazada mientras me aseguraba de que había suficiente espacio entre nosotros para que la duendecilla se interpusiera. La proximidad de Emilia no era bienvenida, y era la primera vez que eso me pasaba con una tía buena.

—Hola —dije. Mi voz no sonó tan alegre como de costumbre ni siquiera para mis oídos. Esto no era propio de Millie. Había pasado algo, y creí saber quién estaba detrás del numerito. Me hirvió la sangre y respiré hondo para no perder el control—. ¿Qué ha pasado, Mil?

El vacío de sus ojos me dio náuseas. Casi me pareció oír cómo se le partía el corazón. Me arriesgué a mirar a Bebé LeBlanc mientras me preguntaba cómo coño iba a salir de esa. Rosie retrocedió un paso y se quedó mirando a su hermana, que, hecha un cristo, seguía intentando abrazarme. Millie estaba angustiada. No podía rechazarla. No podía en ese momento.

—Vicious —dijo la hermana mayor tras sorberse los mocos con fuerza—. Vicious es lo que ha pasado.

Entonces señaló el libro de mates como si fuera una prueba.

Volví a mirar a Emilia LeBlanc, Millie, a regañadientes.

—¿Qué te ha hecho el gilipollas ese? —Le arrebaté el libro de las manos y lo hojeé en busca de comentarios desagradables o dibujos ofensivos.

—Me ha forzado la taquilla y me ha robado. —Volvió a sorberse los mocos—. Y después me la ha llenado de envoltorios de condones y basura.

Se limpió la nariz con el dorso de la manga.

La madre que parió al cabrón de Vicious. Era el otro motivo por el que quería salir con Millie. Desde muy joven, sentí la necesidad de proteger a los marginados. Un punto débil y toda esa mierda. No era ni tan malo como Vicious ni tan bueno como Jaime. Tenía mis principios y el acoso era una línea roja y larga trazada con sangre.

Si hablamos de marginados, Millie era el típico chucho pulgoso que temblaba bajo la lluvia y que necesitaba un hogar. Intimidada en el instituto y acosada por uno de mis mejores amigos. Tenía que hacer lo correcto. Tenía que hacerlo, pero ya no quería.

—Me encargaré de él —solté intentando no ser brusco—. Vuelve dentro.

«Y déjame con tu hermana».

—No hace falta, en serio. Me alegro de que estés aquí.

Eché un vistazo a la chica que estaba destinada a ser la Raquel de mi Jacob, esta vez con nostalgia porque supe que no tendría ninguna posibilidad con ella en cuanto su hermana me besó para vengarse del puñetero Vicious.

—He estado pensándolo. —Millie parpadeó rápido, demasiado preocupada por sus problemas como para darse cuenta de que apenas la había mirado desde que había entrado por la puerta. Demasiado ocupada para notar que su hermana estaba ahí—. Y me he dicho: «¿Por qué no?». Me gustaría mucho salir contigo.

No, no quería salir conmigo. Lo que quería era que la protegiera.

Millie necesitaba que la salvaran.

Y yo, fumarme un porro.

Suspiré y abracé a la hermana mayor por la nuca. Enterré los dedos en sus mechones castaño claro sin dejar de mirar a Bebé LeBlanc. A mi pequeña Raquel.

«Haré las cosas bien», le prometieron mis ojos, más optimistas que yo, eso era evidente.

—No hace falta que salgas conmigo. Puedo hacerte la vida más fácil siendo tu amigo. Pídemelo y le daré una paliza que se va a enterar —susurré cerca de su oreja completamente curva, con los ojos clavados en su hermana.

Millie negó con la cabeza y la hundió más en mi hombro.

—No, Dean. Quiero salir contigo. Eres simpático, gracioso y compasivo.

«Y tu hermana me tiene completamente fascinado».

—Lo dudo, Millie. Llevas semanas dándome largas. Esto es por Vic y los dos lo sabemos. Bebe un vaso de agua. Piénsatelo mejor. Hablaré con él mañana por la mañana en el entreno.

—Por favor, Dean. —Su voz temblorosa se estabilizó mientras me cogía de la camiseta de marca con los puños y me acercaba a ella al mismo tiempo que me alejaba de mi nueva y deslumbrante fantasía—. Ya soy mayorcita. Sé lo que hago. Vámonos.

—Eso, idos —gruñó Bebé LeBlanc señalándonos—. Que tengo que estudiar y me vais a distraer. Ahogaré a Vicious si lo veo en la piscina —dijo en broma mientras flexionaba sus escuálidos brazos.

Rosie era una pésima alumna que cateaba todo, pero yo no lo sabía por aquel entonces. No quería estudiar. Quería salvar a su hermana.

Me llevé a Millie a tomar un helado, esta vez sin mirar atrás.

Me llevé a Millie cuando debería haberme llevado a Rosie.

Me llevé a Millie e iba a matar a Vicious.