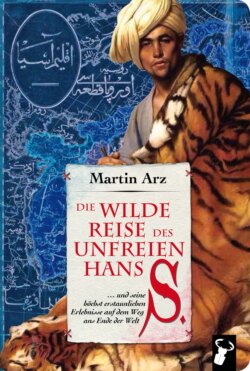

Читать книгу Die wilde Reise des unfreien Hans S. - Martin Arz - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление1 An der Donau

Ich, Johannes Schiltberger, zog von meiner Heimatstadt München, gelegen in Bayern, aus zu der Zeit, als König Sigismund in Ungarn gegen die Heidenschaft zog. Das war im Jahr 1394 nach Christi Geburt«, las Josef laut vor und ließ die Papiere sinken.

»Ausbaufähig. Ein bisschen trocken. Klingt aber ganz gut als Einstieg«, sagte Max und zupfte ein wenig auf seiner Laute. »Aber viel ist es noch nicht, Hans.«

»Natürlich nicht«, entgegnete Hans eingeschnappt. »Viel haben wir ja auch noch nicht erlebt. Das wird ein Reisebericht. Ich schreibe auf, was alles passiert, damit ich dann, zurück in München, davon berichten kann.«

Max und Josef tauschten einen abschätzigen Blick. »Willst wohl berühmt werden, Hans«, spottete Josef.

»Immerhin kann er schreiben, der Hans«, sagte Max und spielte eine kleine Melodie.

»Kann ich auch«, antwortete Josef. »Lesen und schreiben!«

»Das eine bedingt doch das andere«, sagte Hans.

»Mein Herr hält das nicht für nötig«, sang Max zu der Melodie seiner Laute. So gut er spielte, so schlecht sang er.

»Mein Herr auch nicht, aber ich habe trotzdem schreiben und lesen gelernt«, sagte Hans Schiltberger. »Er hat damals gesagt, er bringt mir das nicht bei, ich solle es aber können, wenn ich sein Knappe werden will. Also hab ich es gelernt.«

»Bei den Pfaffen?«

»Wo sonst? Mein Vater hat dafür teuer gezahlt.«

»Bei den Pfaffen kann man bloß saufen und huren lernen«, sagte Josef, und alle lachten.

Die drei Burschen lagen nackt auf einem Felsen am Donaustrand und ließen sich von der Sonne trocknen. Rings um sie herum lagerten in größeren oder kleineren Gruppen unzählige weitere Knappen. Eben rannten rund zwanzig Jungs mit wilden Anfeuerungsrufen in die Donau, stürzten sich auf eine Gruppe, die im flachen Wasser gesessen hatte, und schnell entflammte eine spielerische Wasserschlacht. Ein sauertöpfischer Pfaffe schlurfte laut schimpfend vorbei, Beichtvater eines schwäbischen Ritters und wider Willen mit auf den Kreuzzug gekommen, denn sein Herr wollte keinesfalls auf seinen persönlichen Beichtvater verzichten. »Sodom und Gomorra«, zeterte der Pfarrer. Doch mehr als »Sündenpfuhl«, »Todsünde« und irgendetwas mit »Verderbtheit der Nackten« verstanden die Burschen nicht von dem Gebrabbel. Man kannte den Geistlichen und seine Suada. Er streunte regelmäßig die Strände entlang. Doch für die Knappen war Nacktheit nichts Ungewohntes. Niemand wäre jemals in München auf die Idee gekommen, an einem heißen Sommertag angezogen in einen der vielen Stadtbäche zu springen. Bis zu einem gewissen Alter, und manchmal auch darüber hinaus, waren Buben und Mädels ganz selbstverständlich zusammen beim Baden, was die Geistlichkeit regelmäßig auf die Palme brachte und immer wieder Thema der Sonntagspredigten war. Doch der Pfarrer, der die Gottesdienste in der Peterskirche hielt, die Hans besuchte, lallte meist undeutlich. Und die wenigen Male, die er nüchtern war und sich klarer artikulieren konnte, wählte er andere Predigtthemen als die »teufflis-fisch-flissche Unssucht«. Nacktsein gehörte auch dazu, wenn Hans seinen Vater und später seinen Ritter ins Badehaus begleitete. Wo sahen die Pfaffen da nur das Problem?

»Geh in dein Zelt und wichs dir einen«, rief Josef dem brabbelnden schwäbischen Gottesmann zu. Gelächter brandete durch die Burschengruppen.

»Du …« Der Pfarrer hob drohend seinen knorrigen Zeigefinger und richtete ihn zitternd auf Josef.

»Argh!«, rief Josef, drückte sich dramatisch die Hände vor die Brust, als sei er getroffen worden und ließ sich nach hinten kippen. »Die Rache Gottes …«, keuchte er, zuckte ein paarmal mit Armen und Beinen und blieb dann wie tot liegen. Die Burschen ringsum grölten. Einige machten anstößige Gesten, der Pfarrer zog die Kapuze seiner Kutte tiefer ins Gesicht und trottete wütend brabbelnd davon.

Hans, Max, Josef und die anderen Knappen, mehrere Tausend an der Zahl, genossen die Tage, die wie im Flug vergingen. Vor fast zwei Wochen hatte das gewaltige Kreuzritterheer vor der Stadt Nikopolis die Zelte aufgeschlagen – seitdem herrschte Müßiggang. Die Burschen, alles Knappen bayrischer Ritter, erledigten vormittags rasch ihre Pflichten, versorgten die Pferde, rußten die Rüstungen der Herren, denn im feuchten Flusstal setzten die besonders schnell Rost an und Ruß war das einzige leicht verfügbare Mittel, um ein wenig dagegenzuhalten, fetteten die Scharniere ein, brachten die Wäsche zu den Waschfrauen und polierten die Waffen. Ihre Herren sahen die Burschen fast nie. Die amüsierten sich bei den Gauklern, in den Spiel- oder Hurenzelten.

»Wieso hast du eigentlich 1394 geschrieben?«, fragte Max. »Wir sind doch erst dieses Jahr losgezogen. Was habt ihr denn die zwei Jahre lang gemacht?«

»Was glaubst du wohl?«, antwortete Hans und setzte sich auf. Er wackelte mit den Zehen. Josef lachte, weil er die Antwort schon kannte. Er und Hans hatten sich schon auf dem Weg nach Buda angefreundet. Hans fand zwar, dass Josefs geistiger Horizont stark begrenzt war, aber wenigstens war er lustig. Max war erst nach Buda zu ihnen gestoßen. Hans mochte Max, der war nicht so laut und ungehobelt wie Josef, und abends unterhielt er sie mit lustigen Liedern, die er auf der Laute spielte. Wenn er gnädig war, ersparte er den anderen seinen »Gesang«.

»Vor zwei Jahren war ich gerade vierzehn«, sagte Hans. »Da habe ich in der Kirche die Knappenweihe erhalten …«

»Und wie lange warst du schon …«

»Seit ich acht bin«, unterbrach Hans die Frage von Max. Max nickte und sagte: »Ich auch. Gut, weiter!«

»Na, jedenfalls hat mein Herr, kaum dass ich endlich Knappe war, sofort alles gepackt und zum Aufbruch gedrängt. Da war es praktisch, dass die Päpste zum Kreuzzug aufriefen …«

»Die Päpste?«, unterbrach Josef. »Die Päpste! Depp. Es gibt doch nur einen.«

Max lachte. »Wo hast du denn die letzten Jahre gelebt? Es gibt zwei. Einen in Rom und einen in Avignon, das sollte doch jeder gute Christenmensch wissen. Schon mal vom Schisma gehört?«

»Was für ein Schisser? Verarschen kann ich mich alleine.«

»Vergiss es.«

»Und welcher ist dann der richtige?«, fragte Josef irritiert.

»Na, beide.«

»Das verstehe ich nicht.« Josef riss die Augen so weit auf, dass seine Augenbrauen fast mit dem Haaransatz verschmolzen, wie immer, wenn er überfordert war, was recht häufig passierte.

»Ist doch egal, das mit den Päpsten«, nahm Hans ungeduldig den Erzählfaden wieder auf. »Jedenfalls kam damals gerade der Aufruf zum Kreuzzug, für meinen Herrn wahrlich ein Geschenk Gottes, denn …« Hans zögerte ein wenig, um seine Geschichte spannender zu machen. »Denn mein Herr war in München und Umgebung nicht mehr so richtig wohlgelitten.«

»Ein Hurenbock, Säufer und Spieler ist er, der feine Herr Leinhart Richartinger!«, rief Josef.

»So kann man es auch nennen«, stimmte Hans fröhlich zu.

»Meiner auch«, sagte Max. »Wemher Pentznauer. Für den kam der Kreuzzug gerade rechtzeitig, um sich vor der Verwandtschaft seiner Frau in Sicherheit zu bringen, nachdem er ihre Ländereien verspielt hatte. Ja, Max der Sendlinger dient einem Spieler und Hurenbock.«

»Sendling?«, fragte Hans. »Du bist aus Sendling? Oh, jetzt begreife ich.« Er schlug sich an die Stirn. »Ich hab bei deinem Namen nie … alles klar. Max der Sendlinger. Wie dumm von mir.«

»Ja. Max der Sendlinger bin ich. Und der edle Ritter Wemher Pentznauer ist mein Onkel. Aber das muss unter uns bleiben.«

»In Sendling war ich schon einmal«, sagte Hans. »Ein ödes Nest.«

»Stimmt. Ich war auch schon mal in München. Auch nicht viel los«, entgegnete Max.

»In Giesing und Schwabing war ich auch schon. Und in Pasing!« Hans wollte zeigen, dass er vor dem großen Abenteuer Kreuzzug bereits einiges von der Welt gesehen hatte.

»Giesing«, wiederholte Max der Sendlinger und ließ den Blick sehnsuchtsvoll in die Ferne schweifen. Er zupfte ein paar Töne auf der Laute. »Da hatte ich mal ein Mädchen …«

Hans und Josef sahen sich an und brachen in schallendes Gelächter aus. Mädchengeschichten. Maulhelden waren sie alle drei, was Mädchen anging. Jeder hatte eine große Klappe, und alle wussten, dass in Wahrheit nichts dahinter war.

Eine größere Gruppe von Burschen kam vorbei. Alle noch nackt. Sie trugen ihre Kleider zusammengerollt mit sich. Hier gab es noch keinen Grund, sich zu bedecken. Erst kurz bevor sie die Zelte des Begleittrosses erreichten, zogen sie sich für gewöhnlich an. Denn ab da bestand die Gefahr, dass sie Frauen begegneten. Gaudi hin oder her, ein wenig Sittsamkeit mussten angehende Ritter schon zeigen. Sie beachteten die drei Bayern nicht. Französische Knappen, die sich für etwas besseres hielten, weil sich ihre Herren für etwas Besseres hielten. Was für Lackaffen. Etwas Besseres waren sie alle. Knappen eben. Junge Kerle aus dem einfachen Landadel oder Söhne städtischer Patrizier, die eine Ausbildung zum Ritter absolvierten. Eine Aufstiegsmöglichkeit, die kein gewöhnlicher Niedriggeborener jemals in diesem von Gott genau so und nicht anders gewollten Gesellschaftssystem bekommen würde. Alle ihre Väter waren jemand in ihrem jeweiligen Mikrokosmos. Hans’ Vater beispielsweise war Münchner Bürger, relativ wohlhabend dank der Einkünfte aus einem Gutshof im Dorf Schiltberg. Hans und fast alle anderen konnten lesen und schreiben. Also bitte, französische Lackaffen, elendige. Ganz abgesehen davon hätten sie einander nicht verstanden, denn keiner beherrschte die Sprache des anderen. Nur ein großer Blonder sah kurz herüber und begegnete Hans’ Blick. Der Blonde lächelte und nickte kurz. Hans nickte zurück. Vielleicht doch nicht alle arrogant, dachte er sich. Einem so blonden Menschen war Hans noch nie begegnet, wie man sah, war er nicht nur auf dem Kopf hellblond, fast weiß wie Flachs. Aber Hans hatte sich beim Aufbruch vor Monaten schon seelisch darauf eingestellt, dass er Menschen begegnen würde, die anders sein würden, als das, was er aus seiner Heimat kannte.

»Mein Herr hat die Zeit bis zum Treffen in Buda jedenfalls bestens genutzt, um ein paar edle Jungfrauen in anderen Zuständen zurückzulassen und seine Kriegskasse fast komplett zu verspielen«, sagte Hans Schiltberger. Das stimmte zwar im Wesentlichen, Spieler, Frauenbeglücker und Säufer – in dieser Reihenfolge –, doch der Edle Leinhart Richartinger war trotz allem Hans ein guter Herr. Leinhart besaß einen unglaublichen Charme und wirkte anziehend auf Frauen. Mit seinem Charme hatte er es auf ihrem Weg immer wieder geschafft, Grafen und Edelmänner um den Finger zu wickeln. Einen so eleganten, gut aussehenden Ritter mit hervorragenden Umgangsformen beherbergte und verköstigte man gerne in seinen kleinen Landschlössern. Noch dazu war er ja auf dem gottgewollten Kreuzzug, das Abendland von den ungläubigen Barbaren zu retten! Das ging ein paar Tage oder Wochen gut, zumindest so lange, bis seine Weibergeschichten aufflogen und sie sich mehr als einmal bei Nacht und Nebel davonmachen mussten. Leinhart machte weder vor den Töchtern noch den Ehefrauen seiner Gastgeber halt. Einmal versetzte Leinhart die Gattin und zwei Töchter eines Grafen gleichzeitig in andere Umstände, weshalb sie überstürzt aufbrechen mussten.

Und Leinhart war ein guter Kämpfer. Geschickt mit dem Schwert und beim Reiten. Sein Können brachte er Hans bei. Leinharts Spezialität aber war der Tjost, das Lanzenstechen. Irgendwo gab es immer ein Turnier, und Leinhart blieb stets ungeschlagen. Weil dem siegreichen Ritter die Rüstung und das Pferd des Unterlegenen zustand, was man weiterverkaufen konnte, kam immer wieder genug Geld rein. Das und auch die kostbaren Schmuckstücke, die ihm seine Verehrerinnen mitunter überließen, finanzierte ihre Reise und vor allem Leinharts Spielsucht.

»Und jetzt sagt mir, sind das die Geschichten, die ich niederschreiben soll? Soll das mein Bericht vom großen Kreuzzug gegen die Ungläubigen sein?«

»Klingt fast wie meine Geschichte so weit«, sagte Max und legte die Laute neben sich. Er streckte sich aus.

»Ihr Glücklichen«, seufzte Josef Wolfharting. »Mein Herr ist das genaue Gegenteil. So gottesfürchtig ist der Herr Ulrich Kuchler, dass sich Gott vor ihm fürchten würde. Immer beten, beten, beten. Meine Knie sind schon seit Monaten wund …« Er sprang auf. »Ich gehe ins Wasser. Kommt jemand mit?«

»Nein«, antwortete Max träge.

»Soll ich dir was sagen?«, fragte Hans nach einer Weile. »Ich möchte ans Ende der Welt.«

»Als Knappe?« Max richtete sich auf.

»Ja, egal. Ich wollte raus aus München. Raus aus der Enge. Soll mein Bruder doch die Ländereien verwalten und in der Stadt fett werden. Was bleibt uns denn übrig, wenn unsere Väter keine Kaufleute sind, die durch die Welt ziehen? Ich will die Welt sehen. Alle Wunder, all die Geschichten, die ich immer gehört habe über Menschen mit Hundeköpfen und Einhörner und Drachen …«

»Und das Land, in dem der Pfeffer wächst.«

»Ja, genau! Da möchte ich auch hin. Ich will raus!«

»Ich will auch raus!«, rief Max begeistert. »Aber wir sind nur Knappen!«

»Na und? Immerhin hat mich mein Knappendasein schon die Donau herunter gebracht. Ich habe Wien und Buda gesehen. Und nun geht es weiter. Wir kommen ins Morgenland und ins Heilige Land. Und dann … mal schauen. Irgendwie wird es immer weitergehen. Immer weiter!«

»Hui, du bist mutig, Hans Schiltberger.«

»Nein, nicht mutig. Nur neugierig. Ich habe meiner kleinen Schwester versprochen, dass ich erst zurückkomme, wenn ich für sie ein Einhornhorn gefunden habe.«

Max lachte lauthals los. »Also nie!«

»Warum? Vielleicht gibt es Einhörner.« Hans musste bei dem absurden Gedanken selbst grinsen. »Auf jeden Fall bis ans Ende der Welt!«

»Und wenn die Welt kein Ende hat? Ich habe gehört, dass die Welt eine Kugel ist.«

»Ja, ich bin nicht ganz doof. Dann eben einmal um die Welt herum. Aber bis ans Ende der Welt klingt schöner.«

Etliche Hundert Meter weiter flussabwärts, abgeschirmt durch Tücher, die man am Ufer und im seichten Wasser als Sichtschutz gespannt hatte, setzte sich ein nobler Herr zur Abkühlung ins seichte Donauwasser. Er war wütend und verärgert. Ein Zustand, der sich seit Wochen hielt. Denn Sigismund von Luxemburg, geboren in Nürnberg, König der Ungarn und Kroaten, hatte sich das alles anders vorgestellt. Doch er wollte dankbar sein, nun standen die europäischen Verbündeten immerhin bereit, mit ihm Nikopolis von den Osmanen zurückzuerobern. Seit Jahren hatte Sigismund Boten auf Tour zu den Regenten durch Europa geschickt und um Unterstützung gebeten, gefleht, gebettelt. Die Osmanen bedrohten sein Ungarnreich! Was war daran so schwer zu verstehen?

1392 war es Sigismund immerhin schon einmal gelungen, Nikopolis, das nun in Sichtweite lag, zu befreien und der bulgarische Zar Iwan Schischman wählte die Stadt als seine Residenz – doch nur für ein Jahr. Dann kamen die Osmanen zurück, schlugen Zar Iwan, machten ihn erst zu ihrem Vasallen und richteten ihn schließlich hin. Sigismund fürchtete zu Recht, dass sein Ungarn als Nächstes fallen würde.

1394 kamen endlich die erlösende Nachrichten: Die beiden konkurrierenden Stellvertreter Christi, Papst Bonifaz IX. in Rom und Gegenpapst Benedikt XIII. in Avignon, gaben ihre jeweils allein gültigen Segen, dass ein neuer Krieg gegen die Osmanen hochoffiziell als gottgewollter Kreuzzug proklamiert werden könne. Könige und Fürsten aus allen abendländischen Regionen hätten nun gegen die Truppen Sultan Bayezids ziehen können. Doch die Könige von England und Frankreich winkten ab, sie hatten gerade eine kleine Atempause in ihrem Hundertjährigen Krieg diesseits und jenseits des Ärmelkanals und wollten lieber ihre Friedensverhandlungen vorantreiben. Richard von England plante als Friedensangebot, die Tochter Karls VI. von Frankreich zu ehelichen. Da hatte man also andere Sorgen, als Osmanen in der fernen Walachei. Immerhin, so ließ der Franzosenkönig wissen, stehe man als Hüter der europäischen Christenheit moralisch voll und ganz hinter dem Kreuzzug gegen die finsteren Pläne des Türkensultans. Und er schickte den Grafen d’Eu sowie den alten Haudegen Marschall Boucicaut auf den Balkan. Auch der blutjunge Burgunderprinz Johann Ohnefurcht sah endlich seine Chance, sich zu profilieren. Ein Krieg tat jeder Biografie gut. Die Burgunder überlegten erst, ob sie nicht doch lieber in den Krieg gegen Preußen ziehen sollten, dann entschieden sie sich für den Balkan.

Rund zweitausend französische Ritter, begleitet von sechstausend Bogenschützen und Tausenden Fußsoldaten, trafen sich in Dijon und zogen am 30. April 1396 los, überquerten den Rhein und bestiegen auf der Donau wartende Schiffe. Unterwegs schlossen sich ihnen Fürsten und Prinzen mit ihren Rittern aus verschiedenen deutschen Ländern an. Die Weiterfahrt verzögerte sich immer wieder, geriet manchmal für Tage ins Stocken, denn die deutschen Prinzen wollten sich nicht lumpen lassen. Wenn der Zug ihre Landesgrenzen passierte, schmissen sie mehr oder weniger üppige Feste, bei denen vereinzelt bereits Ritter auf der Strecke blieben. Besonders ausschweifend bewirtete Leopold IV. von Österreich die Kreuzfahrer, war doch Burgunderprinz Johann Ohnefurcht sein Schwager.

Während sich die kunterbunte Truppe in kleinen, höchst abwechslungsreichen Etappen von der Donau hinab zum Sammelpunkt nach Buda bringen ließ, schickten die Venezianer, die Genueser und der Johanniterorden von Rhodos ihre Leute per Schiff die Donau hinauf. Vor allem die Italiener sorgten sich dabei weniger um die europäische Christenheit als solche, sondern viel mehr um ihre Handelsvormacht im östlichen Mittelmeer und im Schwarzen Meer. Dieser dreiste Osmanenfürst Bayezid belagerte schon seit Jahren Konstantinopel, was die seefahrenden Händler gewaltig wurmte.

Natürlich wollte auch Walachenfürst Mircea der Alte nicht hintanstehen und kam mit rund zehntausend Mann. Dazu gesellten sich kleinere Gruppen aus den Niederlanden, Kastilien, Polen, Bulgarien, Schottland und der Schweiz. Ein babylonisches Sprachengewirr herrschte auf den Feldern rings um Buda, wo man lagerte, zockte, soff und hurte, bis das große Abenteuer endlich losgehen sollte. Noch wartete man auf den wichtigsten Militärberater der Franzosen, Enguerrand de Coucy. Doch der musste erst noch als Trauzeuge der Ferntrauung Isabellas von Frankreich mit Richard von England beiwohnen, dann einen Umweg über Genua machen, um die Stadtoberen davon abzuhalten, Mailand zu überfallen. Endlich war auch Coucy in Ungarn eingetroffen. Es konnte also losgehen.

Die allgemeine Stimmung blieb, wie sie die ganzen Monate über war: ausgelassen. Einen detaillierten und durchdachten Schlachtplan gab es nicht. Sigismund und vor allem die gut organisierten Ritter vom Johanniterorden sprachen von Strategien. Die Franzosen zogen nur amüsiert die Augenbrauen hoch. Strategie? Was für ein weibisches Geschwätz. Es gab nur eine Strategie und die lautete: Draufhauen! Erst die Türken vom Balkan verjagen, dann Konstantinopel befreien, danach den Hellespont überqueren, um durch die Türkei und Syrien nach Palästina zu ziehen, wo man letztlich das Heilige Land – wieder einmal – befreien würde. Abschließend, da waren sich alle einig, dann auf dem Seeweg über das Mittelmeer die triumphale Rückkehr als Helden der Christenheit in die jeweiligen Heimatländer. So einfach ging das nach Meinung der französischen Ritter. Strategie! Sie tippten sich unverhohlen an die Stirn. Zwar hatte kaum einer der Männer bereits im Schlachtfeld gekämpft, aber man hatte schließlich jede Menge Turniererfahrung. Nicht wenige von ihnen hatten bedeutende Siege im Tjost, dem ritterlichen Lanzenstechen, davongetragen.

Zudem hielten fast alle Sultan Bayezid für ein verlogenes Großmaul. Hatte er irgendetwas unternommen, um die venezianische Flotte auf ihrem Weg nach Buda aufzuhalten? Hatte er nicht großspurig angekündigt, er würde im Mai nach Ungarn einmarschieren, und nun war es bereits Juli? Hatten die Kundschafter irgendwo ein großes türkisches Heer entdeckt? Nein. Nein. Und noch mal Nein. Sigismunds Warnungen verpufften. Ja, das hatte er sich alles ganz anders vorgestellt.

Die Franzosen amüsierten sich über den König der Ungarn, den Bedenkenträger, den Feigling. Diese Schlacht würde keine Schlacht werden, sondern ein Sonntagsspaziergang. Coucy, der sich zum Wortführer der Franzosen aufgeschwungen hatte, gab sich Sigismund gegenüber väterlich versöhnlich und verkündete, man werde natürlich mit ihm von Buda aufbrechen und dann den paar Türken auf dem Balkan gehörig einheizen, denn dafür sei man ja schließlich gekommen. Und im Übrigen sei Ungarn sicher.

Das Heer zog von Buda aus auf der linken Donauseite gen Nikopolis. Je tiefer man in Feindesland eindrang, desto hemmungsloser plünderten und vergewaltigten die Retter der Christenheit. Bei Orsova überquerte der Zug die Donau auf Pontons und Booten. Es dauerte acht Tage, bis alle am rechten Ufer waren.

In Vidin ergab sich Iwan Sratsimir von Bulgarien, bislang ein Vasall der Osmanen, sofort und lieferte als Zeichen der Unterwerfung flugs ein paar türkische Offiziere aus, die umgehend hingerichtet wurden. Wahrlich fast ein Sonntagsspaziergang, wie Coucy es angekündigt hatte.

Weil es gerade so gut lief, setzten sich die Franzosen vom Rest ab und eilten voran nach Oryahovo, wo sie das erste Mal auf ernsthaften türkischen Widerstand prallten. Erst Sigismunds Eintreffen brachte die Wende. Die Stadt ergab sich unter der Bedingung, dass man die Bevölkerung an Leben und Eigentum verschone. Sigismund gab sein Wort – und die Franzosen brachen es. Kaum standen die Tore offen, richteten sie ein unfassbares Massaker an, was die Stimmung zwischen Franzosen und den anderen für die restliche Unternehmung deutlich vergiftete.

Ein paar Plünderungen und Brandschatzungen später erreichten die Kreuzfahrer Nikopolis. Dank ihrer Lage zwischen Donau und schroffen Felswänden war die Stadt bestens geschützt. Wer Nikopolis kontrollierte, kontrollierte die untere Donau. Nikopolis bestand aus zwei Stadtteilen, einer hoch oben auf dem Hügel, der andere darunter, beide mit hohen Mauern bewehrt. Von Spionen und Boten längst vorgewarnt, hatte sich der osmanische Statthalter Dogan Bey bestens auf eine Belagerung vorbereitet.

Mit Belagerungsmaschinen hätten die Kreuzfahrer vielleicht den Mauern gefährlich werden können. Doch an Belagerungsmaschinen hatte niemand gedacht. Marschall Boucicaut fegte den Unmut darüber beiseite, denn Leitern seien schnell gezimmert und mutige Kreuzfahrer auf selbst gezimmerten Leitern nun wahrhaft effizienter als jedes Katapult! Die Idee des Leiternzimmerns kam nicht wirklich gut bei den Rittern an. Und so richteten sich die Truppen westlich der Stadt ihr Lager ein, und auf dem Fluss bezogen die italienischen Schiffe Stellung. Man würde die Stadt mit der Blockade zu Land und zu Wasser eben einfach aushungern.

»Komm mit«, flüsterte Josef Hans zu, der in der Sonne döste. Josef tropfte ihn voll, also richtete er sich schnell auf. Max lag noch, wie er sich ausgestreckt hatte, und schlief, die rechte Hand fest um den Hals der Laute gelegt.

»Ich hab weiter oben ein paar Wäscherinnen entdeckt«, flüsterte Josef. »Resche Weiber.« Er verdeutlichte mit beiden Händen, dass da einiges an Üppigkeit zu erwarten war. Hans ließ sich mitziehen. Sie liefen eine Weile, schließlich hatten sie die badenden Burschen weit hinter sich gelassen. Als sie sich den Weg durch ein dichtes Gestrüpp bahnten, das bis ans Wasser heranreichte, achtete Hans sorgsam darauf, nicht in Dornen zu treten. Sein Herr würde toben, wenn er sich am Fuß verletzen würde.

»Da.« Josef huschte gebückt zu einem Felsen. Hans kauerte sich neben ihn. Vorsichtig hoben sie ihre Köpfe. Im seichten Wasser standen die Waschfrauen, die Röcke hochgebunden, mit nackten Beinen. Sie sangen ein deutsches Lied und schrubbten die Wäsche auf flachen Steinen.

»Hab ich dir zu viel versprochen?«

Etliche Frauen hatten die Schnürung der Oberteile gelockert, man konnte tatsächlich recht viel Haut erkennen, und im Rhythmus ihres Schrubbens wogten die Brüste verlockend vor und zurück. Josef stöhnte auf.

»Da möchte man doch gleich …« Er sah anzüglich zu Hans hinüber, dann an ihm herunter. »Du offensichtlich auch.«

»Bin auch nur ein Kerl«, brummte Hans peinlich berührt und hielt verschämt seine Hände über seine Erektion. Was Josef, der seine Erregung ungeniert zur Schau trug, mit einem hämisch-hechelnden Lachen quittierte. Sie sahen sich nicht das erste Mal so. Die üblichen pubertären Größenvergleiche mal ausgenommen, waren die Burschen praktisch nie allein. Wer sich gerade mit sich beschäftigte, wurde einfach in Ruhe gelassen. Mochten die Pfaffen noch so von Sünde wettern und die alten Geschichten von Onan drastisch ausmalen – es waren Jungs. Und Josef vertrat sowieso die Ansicht, dass er dank seines bigotten Herrn schon so viele Rosenkränze und Ave Marias gebetet habe, dass er für den Rest seines Lebens sündigen könne.

»Wird wohl mal wieder Zeit für die alte Baba, oder?«, flüsterte Josef gackernd. Worauf Hans allerdings keine Lust hatte. Es gab etliche Knappen, die es unterwegs den Herren gleichgetan hatten, und sich mit Gewalt Mädchen in den geplünderten Dörfern holten. Das hatte Hans nie. Er fand es widerlich. Und auch sein Herr Leinhart entrüstete sich darüber. Wer Frauen mit Gewalt nehmen muss, so sein Credo, das er Hans einbläute, verdient es nicht, ein Mann genannt zu werden.

Die Knappen konnten sich von ihrem kärglichen Lohn in der Regel keine Prostituierten leisten. Die paar Silberpfennige, die Hans unregelmäßig von seinem Herrn erhielt, sparte er eisern. Er leistete sich nur das Nötigste. Sein einziger Luxus waren Papier und ein Silberstift zum Schreiben und Zeichnen. Wenn er dann mit einundzwanzig endlich seinen Ritterschlag erhalten würde, bräuchte er jeden Pfennig, um sich die kostspielige Rüstung und ein gutes Pferd zu leisten. Josef hatte in der vorigen Woche den Vorschlag gebracht, doch einmal die Huren zu besuchen, die den Kriegertross begleiteten. Josef lockte damit, er habe da eine namens Baba aufgetrieben, die bereit sei, es für zwei Pfennig zu machen. Zwei für sie beide, also ein Pfennig pro Mann. Das sei doch ein Angebot. Das musste auch Hans zugeben. Auf der anderen Seite war es so billig, dass er argwöhnte, es müsse einen Haken geben. Doch er beschloss, einen Pfennig zu investieren in das, was er bisher nur vom Hörensagen kannte. Der Haken war, dass es sich bei besagter Baba, die in einem zerlumpten Zelt ganz am Rande des Lagers ihre Dienste anbot, um eine zahnlose alte Vettel handelte, bei der Hans Josef nur zu gerne den Vortritt ließ. Als er an der Reihe sein sollte, beschloss er spontan, es sei doch besser, seine Unschuld noch ein wenig zu behalten. Zudem wies er darauf hin, dass vor dem Zelt schon die Nächsten ungeduldig warten würden. Was Josef, da man nun schon für zwei gezahlt hatte und da sich die Alte weigerte, den einen Pfennig wieder rauszurücken, mit einem Achselzucken kommentierte und sich noch einmal auf die welke Baba legte. Mit der alten Baba zog Josef seitdem Hans bei jeder Gelegenheit auf. Hans hatte eine Zeitlang versucht, Josef klarzumachen, dass er ihm noch einen Pfennig schulde, doch Josef ließ das nicht gelten, denn zweimal sei mit der alten Baba ausgemacht gewesen und Punkt.

Während sie hinter dem Felsen die Frauen beobachteten, hielt sich Josef nicht zurück, selbst für sein Vergnügen zu sorgen. Hans, eher in Sorge, dass sie entdeckt würden, wusste aus der Erfahrung mit der alten Baba, dass es nicht lange dauern würde. Ein Rascheln schreckte ihn auf. Er drehte sich in der Hocke um. Nur wenige Schritte neben ihnen tauchte eine junge Frau aus dem Gebüsch auf und richtete sich die Röcke. Sie war besser gekleidet als die meisten Wäscherinnen. Hans starrte sie an, sie starrte Hans an. Sie zog die Augenbrauen kraus, ihr Blick verfinsterte sich, Ekel umspielte ihren Mund, und ihre Wangen färbten sich puterrot. Trotzdem war sie das schönste Mädchen, das Hans jemals gesehen hatte. Er schüttelte leicht den Kopf und sah sie flehend an. Bitte, schrei nicht! Sie wischte sich die Hände am Rock und drehte sich zu Seite. Mit schnellen Schritten verschwand sie wieder hinter den Büschen.

»Puh«, signalisierte Josef, dass er fertig war.

»Hast du das Mädchen gesehen?«, flüsterte Hans aufgeregt.

»Ein Mädchen?«, gluckste Josef. »Mach die Augen auf, da sind eine Menge.«

»Nein, die hier war. Die eben hier im Busch neben uns gebieselt hat.« Er spähte über den Felsen. Das Mädchen schlenderte eben zu den Frauen am Fluss. Sie setzte sich auf einen Felsen und machte keine Anstalten, sich mit der Wäsche zu befassen. Sie drehte den Kopf und sah herauf, lachte kurz, dachte aber offensichtlich nicht daran, die Burschen zu verpfeifen. »Die da, meine ich.«

»Die?« Josef schnalzte mit der Zunge. »Alle Achtung. Die hast du dir ausgesucht. Du stellst sie dir also beim Bieseln vor, soso. Hans, du bist doch ein ganz Versauter.«

»Und du bist ein blöder Idiot«, brummte Hans und machte sich auf den Rückweg.

Als Hans und Josef ins Lager zurückkamen, war plötzlich alles anders. Zwei Wochen Belagerung bedeutete für die Kreuzritter zwei Wochen exzessiven Plünderns des Umlands – irgendwie musste man sich ja verpflegen und auch bei Laune halten. Manch stolzer Ritter versank tagelang in einem Rausch aus Alkohol und Sex. Nur Sigismund, der feige Ungar, verdarb regelmäßig die gute Laune, denn seine Späher hatten schon vor Tagen ein gewaltiges türkisches Heer ausgemacht. Tatsächlich zog Bayezid I., nicht umsonst mit dem Beinamen ›der Blitz‹ gesegnet, mit einer riesigen Armee in einem Gewaltmarsch von Adrianopel über den Schipkapass gen Nikopolis. Serbische Ritter unter Bayezids Verbündetem Stefan Lazarewitsch hatten sich angeschlossen. Auch die Bewohner von Nikopolis hatten die für sie gute Nachricht erhalten und feierten mit lauter Musik. Marschall Boucicaut hingegen hatte langsam die Faxen dicke von der Schwarzmalerei der Ungarn. Die Musik in der Stadt, ließ er verkünden, sei eindeutig ein Zeichen für die baldige Kapitulation. Und überhaupt würde er sofort jedem die Ohren abschneiden lassen, der mit den unhaltbaren Gerüchten von nahenden Türken die Moral der Kreuzfahrer zu untergraben wage.

Die Moral zu untergraben hatte Enguerrand de Coucy zwar nicht im Sinn, er dachte sich aber, dass die Späher des Ungarnkönigs vielleicht doch nicht völlig unnütze Lügenbolde waren, und nahm einige Hundert Ritter sowie Bogenschützen mit sich auf eine Erkundungstour. Sie mussten nicht weit reiten, da stießen sie auf eine Vorhut der großen Armee. In mehreren Scharmützeln töteten Coucys Leute so viele Feinde wie möglich und zogen sich schnell nach Nikopolis zurück. Marschall Boucicaut sah ein, dass Ohrenabschneiden nun nicht mehr weiterhelfen würde. Das ganze Lager war in hellsten Aufruhr versetzt.

Die Knappen beschlossen, ein wenig für den Ernstfall zu trainieren. Ausgerüstet mit Schild, Eisenhut, Kurzschwert und Streitkolben stellten sie sich einander. Hans hielt sich gut gegen Josef, der nie taktisch überlegt vorging. Sie markierten ihre Schläge zwar nur, doch Verletzungen passierten häufig. Hans hatte den Sieg so gut wie sicher, da wurde er etwas unachtsam, und Josef stellte ihm ein Bein. Hans landete mit dem Gesicht voran im Matsch. Josef vollführte einen Siegestanz, und Hans erntete das spöttische Gelächter der Umstehenden.

»Du kämpfst gut«, sagte jemand zu Hans, als der sich den Weg durch die Zuschauer bahnte, um seine Waffen irgendwo abzulegen und sich zu säubern.

»Danke. Hat nur nichts gebracht.« Hans drehte sich um. Vor ihm stand der sehr blonde Franzose, der ihm beim Baden zugenickt hatte. »Oh, du? Du sprichst meine Sprache?«

»Ja, ein wenig.« Der Blonde hatte unglaublich blaue Augen und einen harten Akzent, der nach allem möglichen, aber nicht nach Französisch klang. »Ich bin Yorick, Yorick van Nazareth aus Flandern, das liegt an der Nordsee.«

»Hans, Johannes Schiltberger aus München, das liegt in Bayern.« Die Nordsee sagte ihm nichts, wohl aber Nazareth. »Nazareth? Das ist doch im Heiligen Land!«

Yorick lachte. »Ja, aber bei uns in Flandern gibt es auch ein Nazareth. Da kommen ich und mein Herr her. Mein Herr ist Arjen van Nazareth.«

»Kenn ich nicht. Mein Herr ist Leinhart Richartinger.«

»Kenn ich nicht«, antwortete Yorick. Die beiden lachten. Hans wusste schon da, dass er einen neuen Freund gefunden hatte. Sie mochten sich, wenn auch die Konversation sich durchaus mühsam gestaltete. Sie merkten jedoch schnell, dass sie sich passabel unterhalten konnten, wenn sie langsam und deutlich sprachen. Mehr als einmal stellte Hans fest, dass er flämische Worte, die Yorick unbewusst einflocht, durchaus verstand. Sie verabredeten sich für den Abend. Josef reagierte zwar zunächst ablehnend auf den Neuzugang, doch Max war schnell angetan von Yorick, denn der konnte gut singen und lobte Max für seine Fingerfertigkeit auf der Laute. Gemeinsam zogen sie los und suchten ein Zelt oder Lagerfeuer, an dem was los war, egal, ob Bayern, Schweizer, Franzosen oder Flamen, irgendwann stellte Sprache keine Barriere mehr dar. Wenn Max mit der Laute zu spielen begann, setzten schnell Trommeln, Drehleiern oder Sackpfeifen mit ein. Es wurde gelacht und getanzt. Schließlich sollte es der letzte Abend vor dem großen Tag sein.

Am großen Tag, dem 24. September 1396, berief König Sigismund den Kriegsrat ein. Seiner Strategie nach sollten die Walachen unter Mircea dem Alten den ersten Angriff führen, weil sie neben den Ungarn die Einzigen waren, die bereits Kampferfahrung mit den Türken gemacht hatten und außerdem schnell und wendig waren. Dank Mirceas Guerillataktik hatten die Walachen den Osmanen schon manche Niederlage beschert. Unsinn, brauste da der Graf d’Eu wütend auf, und fand dabei den Applaus von Marschall Boucicaut: Nur seine Männer seien in der Lage, einen vernünftigen Angriff zu führen. Ihm gebühre die Ehre, als Erster in die Schlacht zu reiten. Absoluter Unsinn, mischte sich nun Johann Ohnefurcht ein, klein und mager wie er war, hätte man ihn in Bayern ein Krischperl genannt. Es gäbe nur einen, der für den Angriff geeignet sei, und zwar ihn mit seinen Burgundern und Flamen! Er, und nur er allein, habe das Vorkampfrecht.

Nein, so hatte sich König Sigismund das nicht vorgestellt.

Ein absurdes Streitgespräch später fanden es die Franzosen dann letztlich besser, sich zusammenzutun und gemeinsam gegen den Ungarn und seine zusammengewürfelte Truppe aus Walachen, Siebenbürgen, Deutschen, Dänen, Schotten, Kastiliern und sonstigen Front zu machen. Johann Ohnefurcht stellte sich hinter den Grafen d’Eu.

König Sigismund fügte sich seufzend. Er gab Befehl, dass sich seine Truppen sofort kampfbereit machen sollten. Die Kreuzritter, völlig überrascht und meist ebenso betrunken, krabbelten aus den Huren- und Spielzelten und suchten einen ersten Adrenalinkick, indem sie unter den Gefangenen, die sie bisher gemacht hatten, ein Massaker anrichteten.

Sigismund zog sich mehr verzweifelt denn wütend von allen zurück. Es war ganz und gar nicht der große Tag geworden. An diesem Abend feierte niemand mehr.