Читать книгу Los Elementales - Michael McDowell - Страница 17

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCAPÍTULO 5

Para llegar al sur atravesaron el interior del condado de Baldwin, por un camino secundario angosto y sin árboles bordeado de zanjas poco profundas llenas de pasto y feas flores amarillas. Detrás de los alambrados o las cercas bajas y desvencijadas de madera, se extendían anchos campos de legumbres apretujadas en la tierra que daban la impresión de ser muy baratas y de haber sido plantadas por alguna otra razón que no fuera su ingesta por el hombre o el ganado. El cielo estaba tan descolorido que parecía blanco, y unas nubes ralas se cernían timoratas a ambos lados del horizonte, pero no tenían el coraje de ocupar el centro del firmamento. De tanto en tanto, pasaban junto a una casa, y más allá de que esa casa tuviera cinco o cien años de antigüedad invariablemente el porche estaba desvencijado, las paredes laterales quemadas por el sol, la chimenea peligrosamente inclinada. El deterioro era una constante, como la aparente ausencia de toda vida. Incluso a India, que tenía poca o ninguna expectativa sobre las delicias de la vida rural, le pareció notable no haber visto nada vivo en más de veinte kilómetros: ni un hombre, ni una mujer, ni un niño, ni un perro, ni un ave carroñera.

—Es hora de la comida —dijo Odessa—. Todos están dentro, sentados a la mesa. Por eso no vemos a nadie. Nadie anda afuera a las doce del mediodía.

Incluso Foley, una ciudad cuya población superaba las tres mil almas, parecía desierta y abandonada cuando la atravesaron. Había automóviles estacionados en el centro y Odessa dijo haber visto algunas caras por la vidriera del banco y un patrullero había doblado una esquina dos cuadras más lejos… pero la ciudad estaba inexplicablemente vacía.

—¿Tú saldrías en un día como este? —dijo Odessa—. Si no te falla la cabeza, te quedas adentro con el aire acondicionado.

Para experimentar, India bajó unos centímetros el vidrio de su ventanilla: una ráfaga de calor le quemó la mejilla. El termómetro del banco de Foley marcaba cuarenta grados.

—¡Dios santo! —dijo India—. Espero que adonde vamos haya aire acondicionado.

—No hay —dijo Luker—. India, cuando yo era niño y veníamos todos los veranos a Beldame ni siquiera teníamos electricidad, ¿no es cierto, Odessa?

—Es cierto, y ni siquiera funciona todo el tiempo ahora. No se puede depender de ese generador. Tenemos velas en Beldame. Tenemos faroles a querosene. Ese generador… no me inspira la menor confianza. Pero tenemos un cajón lleno de abanicos de papel.

India miró a su padre con reconvención: ¿a qué clase de lugar la estaba llevando? ¿Qué ventajas podía tener Beldame sobre el Upper West Side, incluso sobre el verano más horriblemente caluroso imaginable en el Upper West Side? Luker le había dicho que Beldame era hermoso como Fire Island —un lugar que India amaba—, pero las incomodidades de Fire Island eran pintorescas y sugestivas. India sospechaba que Beldame no era civilizado, y no solo temía aburrirse mortalmente, sino sentirse incómoda.

—¿Y tenemos agua caliente? —preguntó, pensando que era un parámetro equitativo para juzgar el lugar.

—No demora mucho en calentarse en el fogón —dijo Odessa—. ¡Las hornallas de Beldame tienen llamas muy altas!

India no hizo más preguntas. Quedaban poco más de quince kilómetros desde Foley a la costa. Los campos desaparecieron y fueron reemplazados por un bosque achaparrado de pinos enfermos de follaje marchito y montes de robles. En algunos lugares, el sotobosque —tupido, amarronado y carente de interés— se mezclaba con la arena. La arena blanca volaba sobre el camino y formaba dunas a lo lejos. Desde una pequeña loma se avistaba el golfo de México. Era azul opalescente, el color que debía tener el cielo. La espuma de la rompiente de las olas más cercanas era gris comparada con la blancura de la arena que bordeaba el camino.

Gulf Shores apareció de pronto: una comunidad de vacaciones con unas doscientas casas y una docena de pequeños almacenes y tiendas varias. Todos los edificios tenían lajas verdes y techos grises y todos los postigos de las ventanas estaban herrumbrados. Aunque en ese momento había muy pocas personas —era mitad de semana—, al menos daba la ilusión de estar atestado, e India dio rienda suelta a una débil esperanza. Entonces, con el propósito de desinflar esa magra esperanza, Luker observó que esa franja de la costa del golfo era conocida como Redneck Riviera. Dobló después de pasar un cartel que decía Dixie Graves Parkway, sobre una cinta de asfalto que a veces se desdibujaba bajo una película de arena voladora. Rápidamente dejaron atrás Gulf Shores.

A ambos lados del camino se erguían suaves dunas blancas; aquí y allá, un grupo de pastos altos o un montículo de rosas marinas. Más allá, a los dos lados, el agua azul; pero solo había rompientes sobre el brazo izquierdo de la bahía. Odessa señaló a la derecha.

—Esa es la bahía. La bahía de Mobile. Mobile está allá arriba… ¿Qué tan lejos diría usted, señor Luker?

—Unos ochenta kilómetros.

—Así que no podemos verlo —dijo Odessa—, pero está allí. Y —señaló a la izquierda— ese es el golfo. Más allá no hay nada, absolutamente nada.

India estaba segura de eso.

Llegaron a otra comunidad, que tenía unas veinticinco casas y ninguna tienda. Toneladas de valvas de ostras aplastadas sobre la arena tapizaban los caminos de entrada y los jardines de las casas. Solo unas pocas no estaban tapiadas con tablones. Ese lugar le parecía a India la última etapa de la desolación.

—¿Esto es Beldame? —preguntó inquieta.

—¡Por Dios, no! —Odessa soltó una carcajada—. ¡Esto es Gasque! —Lo dijo como si India hubiera confundido el World Trade Center con el rascacielos Flatiron.

Luker ingresó en una estación de servicio que evidentemente había cerrado hacía varios años. India jamás había visto surtidores como esos, angostos y circulares con copetes de vidrio rojo, parecían alfiles en un tablero de ajedrez.

—Esto está cerrado —le dijo a su padre—. ¿Nos quedamos sin nafta? —preguntó con tristeza, deseando estar en la esquina de la calle 74 y Broadway. (¡Con cuánta claridad la veía mentalmente!).

—No, estamos bien de nafta —dijo Luker, enfilando hacia el fondo de la estación—. Tenemos que cambiar de vehículo, eso es todo.

—¡Cambiar de vehículo!

Detrás de la estación, en un anexo, había un pequeño garaje. Luker bajó del Fairlane y abrió la puerta, que no tenía llave ni candado. Adentro había un jeep y un International Scout, los dos con patentes de Alabama. Luker tomó una llave que colgaba de un gancho, subió al Scout y lo sacó del garaje marcha atrás.

—Quiero que ayudes a pasar todas las cosas de un vehículo a otro, India —dijo Luker.

De mala gana y de mal humor, India bajó del auto con aire acondicionado. Pocos minutos después, todas las valijas y las cajas de comida que estaban en el baúl del Fairlane formaban varias pilas en el asiento trasero del Scout. El Fairlane quedó en el garaje y la puerta volvió a cerrarse.

—Bueno —dijo India cuando Luker y Odessa subieron a la parte delantera del Scout—. ¿Dónde se supone que voy a sentarme?

—La decisión está en tus manos —dijo Luker—. Puedes viajar parada en el estribo o sentada en la falda de Odessa. O… puedes subirte al capot.

—¡Qué!

—Pero si subes al capot tendrás que agarrarte fuerte.

—¡Podría caerme! —chilló India.

—En ese caso, pararíamos a buscarte —se rio Luker.

—Maldito seas, Luker, prefiero caminar, prefiero…

—¡Niña! —gritó Odessa—. ¿Qué palabras son esas?

—Es demasiado lejos para caminar —rio Luker—. Vamos, aquí tienes una toalla. Ponla sobre el capot y siéntate encima. Iremos despacio y si por esas cosas llegas a resbalarte, ten cuidado de no caer bajo las ruedas traseras. ¡Me encantaba viajar en el capot! ¡Con Leigh siempre peleábamos por ver quién de los dos viajaría en el capot!

India tenía miedo de arañarse los pies si viajaba en el estribo, y sentarse en la falda de Odessa era impensable de tan indigno. Como Luker se negó a dejarla allí y volver a buscarla luego, subió furiosa de un salto al capot del Scout. Cuando terminó de acomodarse sobre la toalla que le había dado Odessa, Luker salió de la estación de servicio rumbo a la playa del golfo.

La sensación de viajar en el capot del Scout no era tan desagradable después de todo, a pesar de la arena blanca que traía el viento y se le metía bajo la ropa y anidaba bajo sus párpados. El resplandor la obligaba a entrecerrar los ojos, incluso con las gafas oscuras. Luker conducía a poca velocidad a lo largo de la línea de la costa. La marea estaba alta, y anchos arcos de agua espumosa lamían las ruedas del Scout de vez en cuando. Gaviotas y albatros y otras cuatro clases de aves que India no pudo identificar volaban al verlos acercarse. Los cangrejos huían despavoridos, y cuando espió sobre el guardabarros vio un millar de agujeros pequeños en la arena húmeda, donde respiraban las pequeñas criaturas acorazadas. Los peces saltaban sobre las olas y Luker, cuya voz era inaudible por el ruido del mar, señalaba algo a los lejos: más allá de una línea color verde claro que debía ser un banco de arena, retozaba una manada de delfines. Comparada con esto, la costa de Fire Island era la muerte.

Avanzaron unos seis kilómetros hacia el oeste. Después de Gasque ya no vieron más casas. De vez en cuando avistaban el trazado de la Dixie Graves, pero sin autos. India se dio vuelta y gritó a través del parabrisas:

—¿Estamos muy lejos?

Ni Luker ni Odessa le respondieron. Rozó con la mano el capot del Scout y la retiró enseguida, chamuscada.

Luker hizo un giro demasiado pronunciado e India tuvo que sostenerse para no caer. Una ola más grande que todas las otras rompió contra el guardabarros delantero, bañando el capot y también a India

—¿Te sientes mejor? —gritó Luker, y soltó una carcajada al verla tan contrariada.

Con el interior de la manga, que era la única parte de su ropa que no estaba empapada, India se secó la cara haciendo pucheros. No volvería a darse vuelta. Pocos minutos después, el sol ya la había secado. El sonido de las olas, el delicado balanceo del Scout, el rugido del motor bajo el capot y sobre todo el calor que inflamaba toda la creación en ese lugar solitario la hipnotizaron hasta hacerle olvidar su enojo. Luker tocó la bocina e India se dio vuelta de un salto.

Luker señaló hacia adelante y formó con los labios la palabra “Beldame”. India se recostó contra el parabrisas, sin importarle bloquear la visión, y miró al frente. Cruzaron una pequeña depresión pantanosa de arena húmeda y barro sembrada de conchillas, que parecía el cauce seco de un río, y continuaron por una larga franja de tierra de no más de cuarenta y cinco metros de ancho. Sobre el lado izquierdo estaba el golfo, lleno de gaviotas y peces voladores y delfines que retozaban a lo lejos; a la derecha, una angosta laguna de agua verde inmóvil y más allá la península atravesada por la Dixie Graves. Por esa franja estrecha viajaron varios kilómetros, y la pequeña laguna sobre la derecha se volvió más ancha y aparentemente más profunda. Y entonces, ante sus ojos, India vio un grupo de casas; pero no como las que habían construido en Gulf Shores y en Gasque: esas cajas de zapatos pequeñas con tejados, hechas de bloques de concreto, con postigos oxidados y techos resecos. Estas eran casas antiguas, grandes y excéntricas, como las que se veían en los libros sobre arquitectura norteamericana outré en las mesas ratonas de las casas elegantes.

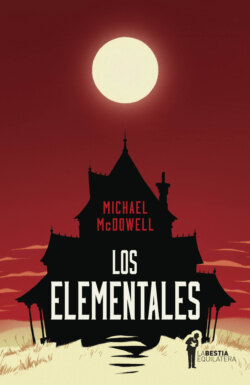

Eran tres; tres casas solitarias que se erguían al final de la franja de tierra. Estructuras victorianas grandes y altas, que el tiempo había teñido de un gris uniforme. Mansiones verticales y angulosas, con numerosos e inesperados detalles de ornamentación en madera. A medida que se acercaban, India vio que las tres casas eran idénticas, con idénticas ventanas distribuidas de manera idéntica en sus fachadas y balcones idénticos con cúpulas que abarcaban los tres idénticos lados. Cada casa miraba en una dirección diferente. La de la izquierda miraba al golfo; la de la derecha, a la laguna y a la península de tierra que emergía sinuosa desde Gulf Shores. La tercera casa, la del medio, miraba hacia el final de la franja de tierra, pero el ala oeste evidentemente estaba bloqueada por las altas dunas que se habían formado.

Las casas estaban dispuestas en ángulos rectos y sus fondos daban a un jardín con senderos tapizados de conchillas y arbustos bajos. Excepto por esta vegetación, todo era arena blanca, y las casas se erguían impasibles sobre la superficie ondulada de la playa siempre cambiante.

India estaba fascinada. ¿Qué importaba la electricidad intermitente, qué importaba lavarse el pelo con agua fría, si Beldame era esas tres casas espléndidas?

Luker estacionó el Scout junto al seto que compartían las tres casas. India bajó de un salto del capot.

—¿Cuál es la nuestra? —preguntó. Su padre soltó una carcajada al ver que no podía disimular su entusiasmo.

Señaló la casa que miraba al golfo.

—Esa —dijo. Después señaló la casa que estaba enfrente, sobre la pequeña laguna—: Esa es de Leigh y Dauphin. La laguna se llama laguna de St. Elmo. Cuando sube la marea, las aguas del golfo entran en St. Elmo y quedamos totalmente aislados. Con la marea alta, Beldame es una isla.

India señaló la tercera casa.

—¿Y esa de quién es?

—De nadie —respondió Odessa, sacando una caja de comida del Scout.

—¿Cómo de nadie? —preguntó India—. Es una casa maravillosa… ¡las tres son maravillosas! ¿Por qué no vive nadie allí?

—No se puede —dijo Luker con una sonrisa.

—¿Por qué no?

—Da la vuelta hasta el frente y compruébalo con tus propios ojos —dijo, sacando la primera valija del Scout—. Ve a echar un vistazo y luego vuelve y ayúdanos a desempacar.

India recorrió con paso veloz el terreno compartido, lo que Luker llamaba el jardín, y vio hasta qué punto las dunas habían avanzado sobre la tercera casa. Algo la hizo dudar de subir la escalinata que llevaba a la galería, y se escabulló por el costado. Se detuvo en seco.

La duna de arena blanca —de una blancura cegadora ahora que el sol rebotaba sobre ella— no solo había subido sobre la casa, sino que había empezado a tragarla. La parte de atrás estaba intacta, pero la arena había cubierto todo el frente por encima del techo de la galería. La duna se había deslizado a lo largo de la galería y había atrapado una hamaca de madera de roble que colgaba con cadenas del cielorraso.

India se dirigió hacia el otro lado de la casa. Era lo mismo, aunque la arena no empezaba tan alto y la pendiente que formaba hasta llegar al suelo era más suave. Anhelaba entrar en la tercera casa para ver si la duna continuaba dentro de las habitaciones con las mismas curvas suaves, o si las paredes y ventanas habían resistido su irrupción. ¿Tal vez podría pararse frente a una ventana y contemplar el interior de la duna a través del vidrio?

Al llegar a la esquina de la galería, vaciló. Su curiosidad era intensa; ya había olvidado su enojo contra su padre por haberla llevado a ese lugar abandonado de la mano de Dios.

Pero algo le impedía subir la escalinata de la galería; algo le decía que no espiara por las ventanas de esa casa donde no vivía nadie; algo le impedía incluso hundir el dedo gordo del pie en los últimos granos de arena blanca que habían caído de la cima de la duna a la tierra desnuda. En ese instante, Luker gritó su nombre, e India corrió a ayudarlo a bajar las cosas del Scout.