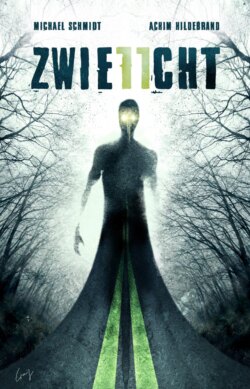

Читать книгу Zwielicht 11 - Michael Schmidt - Страница 12

Leander Milbrecht – Phelesto

ОглавлениеIn Nächten wie diesen hasste sie ihren Job. Kein einziger Gast mehr seit einer halben Stunde! Draußen regnete es, niemand wagte sich jetzt aus dem Haus. Zudem war es die Nacht zwischen Montag und Dienstag, unter der Woche verirrten sich um diese Zeit nur schlaflose Zocker in die Bar, die ein Bier trinken und an den Automaten spielen wollten. Immerhin Gesellschaft. Doch jetzt befand sich niemand dort, bloß sie und die Langeweile. Frustriert warf sie den Wischlappen in die Spüle. Sie hatte schon alles getan. Gläser gewaschen, abgetrocknet, die ganze Bar geputzt, die Kerzenbehälter gesäubert, die leeren Flaschen ins Lager gebracht, Flaschen aufgefüllt. Sie musste noch den Boden wischen, doch das tat sie, genau wie das Putzen der Toiletten, immer erst zum Schluss. Sonst schlief sie ein, bevor um sechs Uhr morgens ihre Ablöse kam.

Obwohl sie es eigentlich nicht tun durfte, schaltete sie schließlich die Musik aus und den Fernseher auf laut. Die Stimmen lenkten sie ab, nahmen ihr die Beklommenheit. Draußen vor den Fenstern diese Einsamkeit. Striche vom Regen, Autos, der verlassene Hinterhof, rechts die Mülltonnen. Hochhäuser. Nur das Licht einer einzelnen Straßenlaterne.

Sie lehnte sich an die Bar, die verspiegelte Wand im Rücken, und sah fern. Dabei suchte sie sich durch die Sender. Um zwei Uhr nachts gab es keine große Auswahl und so blieb sie schließlich wieder bei der Krimiserie hängen. Forensische Ermittler sprachen über die Aufklärung von realen Mordfällen, sie fand es recht unterhaltsam. Wenn auch manchmal wirklich gruselig. Vor allem, wenn man als Frau nachts völlig allein in einer Bar stand, die zwei Räume und zwei Eingänge besaß. Aber der angenehme Schauer, der ihr ein ums andere Mal über den Rücken rann, hielt sie wenigstens wach.

Sie goss sich noch ein Glas Cola ein und knabberte dabei die Erdnüsse, die sie eigentlich für die Gäste bereitstellten. Aber um diese Uhrzeit sah ihr Chef nicht mehr auf die Videos der vielen Kameras, die die Bar komplett überwachten. Ob sie sich einen Drink genehmigen sollte? Noch eine Hand voll Erdnüsse. Während Sandra überlegte, ob sie Lust auf Alkohol hatte, begann die Werbung. Rasch huschte sie auf die Damentoilette. Nur ein einziger Raum, abschließbar, mit einem riesigen Spiegel an der Wand. Überall in der Bar hingen diese Spiegel. Manchmal ärgerte es sie, vor allem in den Nachtschichten, wenn sie den Boden wischte. Aus den Augenwinkeln diese Schatten, diese Bewegungen. Regelmäßig stockte ihr das Herz, obwohl ihr Verstand wusste, dass sich nur ihr eigenes Spiegelbild dort bewegte.

Sie öffnete ihren Zopf und schüttelte ihr langes, dunkelblondes Haar aus. Ein paar Mal strich sie mit den Fingern hindurch, entfernte mit dem Finger die verwischten Spuren vom Kajal unter ihren müden Augen und trug schließlich noch ihren Lippenstift neu auf.

Dann öffnete sie die oberen Knöpfe von ihrer Bluse, sodass man nun das Amulett sehen konnte, das sie um den Hals trug. Ihr Chef verbot ihnen, Schmuck zu tragen und meistens hielt sie sich daran.

Aber das Amulett … es war so schön. Verknotete Enden aus schwerem Silber, in der Mitte ein schwarzer Stein. Er schien das Licht aufzusaugen, so schwarz war er. Und doch so wunderschön.

Warm lag das Amulett auf ihrer Haut. Gerade gestern erst hatte sie es gefunden. Durch puren Zufall, in den Mülltonnen auf dem Hinterhof. Bloß weil ihre Mitbewohnerin Meike die Kinotickets in den Müll geworfen hatte. Die Karten hatte sie nicht gefunden, doch dafür das Amulett.

In einem Pizzakarton am Boden des großen Containers, beschützt von dicken, surrenden Fliegen. Fast wäre sie hineingefallen bei dem Versuch, es aufzuheben. Die Schönheit des Anhängers faszinierte sie sofort! Und er erschien ihr eigenartig warm, nicht kalt genug für Metall. Sie hielt die Kette fest in den Händen. Noch nie hatte sie etwas so schönes gefunden! Auch nicht gewonnen. In solchen Dingen besaß sie für gewöhnlich kein Glück.

Sie betrachtete sich noch einen Moment im Spiegel, dann kehrte sie in die Bar zurück. Noch immer kein Gast. Nur das Flackern der Spielautomaten. Figuren und Bilder, die sich abwechselten. Auch die sah sie hin und wieder aus den Augenwinkeln in den Spiegeln und erschreckte sich jedes Mal.

Sie trat hinter die Bar und nahm den Wischlappen, um zusätzlich zu den Tischen auch noch die Stühle abzuwischen. Hauptsache, sie hatte etwas zu tun. Die Sendung ging weiter und sie hörte mit einem Ohr hin, bis etwas sie plötzlich aufmerken ließ. Die Stimme hatte ihren Namen genannt: „Sandra S.“

Gruselig. Sie nahm sich den nächsten der schwarzen Ledersessel vor und wischte gerade über die Lehne, als sie sich so erschreckte, dass ihre Hand abrutschte. Der Lappen fiel ihr aus der Hand.

„Außer der jungen Angestellten Sandra S. und ihrem Mörder befand sich zum Zeitpunkt ihres Todes nachts gegen zwei Uhr dreißig niemand in der Bar. Über den genauen Tatverlauf kann man noch immer bloß spekulieren“, sagte die monotone Stimme des Sprechers. Als sie den Kopf hob und auf einen der drei Bildschirme an der Wand starrte, kam ein Polizist ins Bild. Er hatte dunkle Augen, Glatze und schmale Lippen. Desillusioniert blickte er in die Kamera.

„Eine Kollegin fand am nächsten Morgen ihre Überreste. Ich war als einer der ersten Polizisten am Tatort. Vergessen werde ich diesen Tag niemals, diesen Anblick. Verstehen Sie …“, er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, „Sie sehen so viel Unglück in diesem Beruf. Aber es gibt für jeden Polizisten Tote, die er nicht vergisst. Unsere persönlichen Toten. Die uns heimsuchen. Für immer. Sandra S. ist mein ganz persönlicher Geist. Weil ich ihren Mörder niemals fand. Den Täter, der sie so verstümmelte. Ihren jungen, schönen Körper so zurichtete. Manchmal wache ich nachts auf, weil ich träume, dass er mich ruft, mich verhöhnt. Dass er anderen Mädchen das gleiche antut und dass es allein meine Schuld ist …“

Als er zu Boden blickte, wechselte das Bild. Fotos vom Tatort. Sandra taumelte, als hätte eine unsichtbare Hand ihr ins Gesicht geschlagen. Das Foto zeigte die Bar. Unverkennbar. Die künstlichen Palmen, die schwarzen Sessel, die roten Wände. Die Spiegel.

Die Stimme des Erzählers erklang: „Die Kollegin von Sandra S. erlitt einen Schock und musste infolgedessen mehrere Wochen auf der psychiatrischen Station verbringen.“

Das nächste Bild. Sandra wollte schreien, doch es gab keine Luft in ihren Lungen. Das Foto zeigte einen Körper, bedeckt von einem weißen Laken. Die Leiche lag in der Mitte des hinteren Raumes auf dem Boden. Die Tische und Stühle unordentlich zur Seite geschoben. Blutflecken auf dem Parkett. Und neben dem weißen Tuch auf dem Boden lag unverkennbar ihr Lippenstift. Die Hülle weiß, mit roter Schrift. Darunter eine kleine Kirsche.

Panik flutete durch ihren Körper wie eine Droge, rauschte wellenartig durch sie hindurch. Im Bruchteil einer Sekunde war sie hellwach.

„Das kann ich dem Mädchen nicht verdenken.“ Wieder kam der Polizist ins Bild. „Dieser schreckliche Anblick … zu begreifen, wozu Menschen fähig sind … Stellen Sie sich das Schlimmste vor, was einem Menschen passieren kann. Dann verzehnfachen Sie es. Sandra S. war nackt. Wir vermuten, dass sie sexuell missbraucht wurde. Aber einem wahren Sadisten ist das nicht genug. Er nagelte ihren Körper am Boden fest. In der Form eines Kreuzes. Aufgrund der Menge von Blut an ihren Händen, Füßen und Kniescheiben … dort wo die Nägel in ihren Körper eindrangen … können wir sagen, dass sie dabei noch lebte.“

Alles verschwamm. Die Stimmen, die Farben, die Bilder. Sie wusste, sie wurde ohnmächtig. Dunkelheit. Für einen gnädigen Moment.

Dann kehrte alles zurück. Hell und schmerzhaft und schreiend grell. Doch nun übernahmen ihre Instinkte. Sie rannte zur Tür, warf sich dagegen. Ihre zitternden Hände rutschten an der Klinke ab, dann drückte sie sie hinunter. Nichts. Sie zerrte daran. Nichts. Es konnte nicht abgeschlossen sein. Sie rüttelte und zerrte an der Tür, hängte sich mit ihrem Gewicht an die Klinke. Nichts. Tränen drohten sie zu ersticken. Ihr Körper wurde eiskalt.

„Ihr Kopf war vollkommen entstellt. Ihr Gesicht nicht mehr erkennbar. Ihre eigene Mutter konnte sie nicht identifizieren. Wissen Sie … Der Täter … er muss sie mit Säure übergossen haben. Wir wissen jedoch bis heute nicht mit welcher. Unsere Forensiker konnten keine Rückstände finden. Es schien fast, als … als hätte er ihr das Gesicht gestohlen. Augen, Lippen, Nase … alles war geschmolzen. Verschwunden. Nur an der Stelle, wo ihr Mund gewesen war, sah man noch eine Delle. Es sah aus, als würde sie noch immer schreien.“

Schreien. Sandra wollte schreien.

Hilfe, irgendjemand!

Helfen Sie mir!

Sie wollte schreien und schreien. Obwohl irgendwo in ihrem Kopf eine Stimme lachte und ihr sagte, wie hysterisch sie sich benahm. Es würde sich alles aufklären. Es ging nicht um sie, unmöglich.

Schrei! Warum schrie sie nicht? Warum konnte sie nicht schreien? Instinktiv glitten ihre Hände zu ihrem Gesicht, ihren Lippen. Ihre Finger tasteten danach und fanden sie nicht. Sie fanden nur eine Delle. Eine glatte, weiche Delle. Dort, wo ihr Mund sein sollte.

Ungläubig starrte sie in die Fensterscheibe vor sich. Sie konnte es sehen. Keine Lippen. Nichts. Nur Haut. Schatten. Ein stummer Schrei.

Und dann hämmerte sie gegen das Glas, mit all der Kraft, die sie hatte. Tobte, stampfte, warf sich gegen die Scheibe. Nichts geschah. Kein Sprung, der sich in dem Glas bildete, kein Nachbar, der vorbeikam und nachsah. Und plötzlich das Geräusch. Ein blechernes Kichern. Unmenschlich. Unwirklich. Es kam aus dem hinteren Zimmer.

Sandra warf sich herum und rannte zu den Toilettenräumen. Flackernd schaltete sich durch den Bewegungsmelder das Licht an. Mit einem lauten Knallen schlug sie die Tür hinter sich zu, ihre Finger zitterten, als sie den Knauf umdrehte und abschloss.

Hier ist es nicht sicher. Hier ist es nicht sicher, spielte in ihrem Kopf wie auf einem Band. Dennoch riss sie ihr Telefon aus der Hosentasche und wählte den Notruf, wie ihre Mutter es ihr früh beigebracht hatte. Eine weibliche Stimme meldete sich, fragte nach ihrem Anliegen. Sandra wollte etwas sagen, dann erinnerte sie sich. Ihre Augen quollen über vor Tränen, ihre Sicht verschwamm. Die Stimme fragte erneut. Sandra versuchte zu brummen, zu summen, wie man es mit geschlossenem Mund tat. Doch nichts tat sich. Kein Geräusch. Sie war vollends verstummt.

„Der Mörder durchschnitt ihr die Stimmbänder.“

Weinend warf sie das Handy gegen den Spiegel, woraufhin ein langer Sprung entstand, der sich über die ganze Scheibe zog. Schnell versuchte sie, zumindest eine spitze Scherbe als Waffe aus dem Spiegel zu bekommen, was ihr auch gelang, wenngleich sie sich dabei die Finger aufschnitt. Langsam liefen ihre Blutstropfen über das Glas. Es sah fast so aus, als quollen sie aus dem Spiegel. Doch jetzt hatte sie zumindest eine Waffe. Sie würde sich wehren. Entschlossen drehte sie sich zur Tür um. Erstarrte. Unten am Türrahmen, inmitten des Lichts, sah sie einen Schatten. Vor der Tür stand jemand. Reglos und abwartend.

Sandra wich zurück an die Wand, spürte die kalten Fliesen hinter sich.

Ein Klopfen. Jemand klopfte an die Badezimmertür. Drei Mal. Dann herrschte Stille. Sandra warf sich herum, stieg auf die Klobrille und kratzte wie verrückt an den Fliesen. Dort oben, der Lüftungsschacht. Doch sie erreichte ihn nicht. Weinend und hilflos vor Wut und Angst schlug sie gegen die Wand, hämmerte ihre Knöchel blutig, kratzte. Ihre Fingernägel brachen ab, rissen ein.

Noch immer drang die Stimme aus dem Fernseher zu ihr durch.

„Sie starb weder durch die Misshandlungen, noch durch die Säure, die über sie gegossen wurde, was vermutlich erst post mortem geschah. Nein, Sandra Zuwürfe erwürgt. Wir vermuten, dass der Mörder als Tatwaffe eine Kette benutzte, die das Opfer laut Zeugen am Tag seiner Ermordung getragen haben soll. Diese Kette wurde jedoch nie gefunden. Theoretisch passt sie aber zu den fast einen Zentimeter tiefen Einschnitten um ihren Hals. Der Täter musste eine ungeheure Kraft aufbringen. Das Metall der Kette scheint sich fast in ihr Fleisch eingebrannt zu haben.“

Die Kette. Sie war der Grund für all das. Plötzlich begriff Sandra. Auf der Kette lastete ein Fluch! Sie brachte ihr diese Albträume. Sie sprang von der Kloschüssel, riss sich dabei die Kette vom Hals und warf sie schließlich mit einem lauten Klatschen ins Wasser. Noch immer weinend drückte sie die Klospülung. Und gurgelnd verschwand das Amulett in den Abwasserrohren. Jetzt. Jetzt würde all das ein Ende haben.

Ein Summen. Ganz nah an ihrem Ohr. Sie schlug danach, instinktiv. Die Fliege setzte sich direkt vor Sandra an die Wand, krabbelte in Richtung Toilette. Schwarz und schimmernd und widerlich.

Plötzlich eine zweite, direkt daneben. Wieder ein Summen an Sandras Ohr. Etwas kitzelte sie an der Hand. Eine weitere Fliege. Und noch eine. Und noch eine.

Das Summen schwoll an, mit jeder Sekunde wurde es lauter, füllte den kleinen Raum. Als sie den Kopf hob, sah sie die Fliegen, die sich durch den Lüftungsschacht quetschten. Dicke, brummende, schwarze Fliegen. Immer mehr, immer mehr.

Sie schlug nach ihnen, ohne das Blubbern zu bemerken, das aus der Toilette drang. Erst als es zu einem Rauschen anschwoll, sah sie wieder nach unten. In diesem Moment schoss eine Fontäne aus der Toilette.

Dunkelrot wie Blut. Und so roch es auch. Schwer und metallisch. Es benetzte ihre Haut, die Wände, die Decke, legte einen roten Schimmer über ihr Blickfeld. Und mit einem lauten Klirren landete das Amulett auf dem Boden, ehe es von dem roten Meer bedeckt wurde, das Sandras Füße umspülte.

„Sandra S. muss in Todesangst gewesen sein.“ Oh ja, das war sie. „Sie hat mit ihrem eigenen Blut „Hilfe“, an die Innenseite der Glasfenster geschrieben. Doch niemand kam, um ihr zu helfen.“

Der Schatten unter der Tür war verschwunden. Sie sprang zur Tür, schob den Riegel zurück und riss sie auf. Dann rannte sie. Das Summen der Fliegen blieb zurück.

Die Bar wirkte noch immer wie ausgestorben. Doch sie wusste: Jemand befand sich hier bei ihr. Und sie würde ihm entkommen. Sie wollte leben. Nie zuvor fühlte sie das so intensiv wie in diesem Moment.

Als sie einen Blick auf die Bildschirme erhaschte, blieb sie stehen. Nun sah sie anstelle der Sendung bloß das statische Bild der Überwachungskamera. Und sich selbst. Ihren eigenen Hinterkopf, der reglos nach oben gerichtet war. Und neben sich auf dem Boden einen Schatten.

Sie rannte los, rannte davon. Zurück zu den Fensterscheiben und zu der Welt, die dort draußen auf sie wartete.

Sie flog dagegen, sprang hoch. Ihre Hände quietschten, als sie an dem Glas hinunterrutschten. Sie perlte ab, hinterließ keinen Effekt. Das Glas gab nicht nach. Hektisch griff sie sich die Spiegelscherbe und zögerte nur für den Bruchteil einer Sekunde, ehe sie das scharfe Glas ansetzte und in ihre Haut schnitt. Durch das Adrenalin, das durch ihre Adern rauschte, spürte sie den Schmerz kaum. Sie benetzte ihre Finger mit ihrem eigenen Blut und begann dann, von innen an das Glas zu schreiben. Spiegelverkehrt. Erst das H, ganz rechts. Dann das I. Sie brauchte mehr Blut, mehr. Verschwommen dahinter sah sie ihr eigenes Gesicht, ihre riesigen panischen Augen, die aschfahle Haut. Die eingefallenen Wangen und die mit Haut überzogene Delle, die einst ihr Mund gewesen war. Strähnig klebte ihr das Haar in der Stirn.

Da – bewegte sich etwas hinter ihr in den Schatten? Sie drehte sich nicht um. Sie wollte, sie durfte es nicht wissen. Sie schrieb weiter. Wieder liefen die Tränen über ihre Wangen.

Als sie mit dem ‚L’ fertig war, richtete sich ihr Blick für einen Moment auf die Welt vor den gläsernen Fenstern. Jetzt erst nahm sie die Frau wahr, die einige Meter entfernt im nieselnden Regen stand. Sie trug einen grauen Mantel, hatte dunkelbraunes Haar und Sandra den Rücken zugewandt. Ihr Blick galt dem Hund, der neben ihr stand. Sofort begann Sandra wieder, gegen die Scheiben zu hämmern. Doch es war nicht genug. Nichts war genug. Sie wünschte so sehr, sie könnte schreien. Trotzdem – die Frau wurde auf sie aufmerksam. Langsam drehte sie sich um, noch ein Stück, noch ein Stück … Sandra taumelte rückwärts. Kein Gesicht! Die Frau besaß kein Gesicht! Und dennoch hatte Sandra das Gefühl, als würde sie sie anstarren. Direkt in ihr Innerstes hinein. Dann machte sie einen Schritt auf Sandra zu. Weinend wich diese zurück. Doch wohin? Hinter ihr lauerte ihr Tod, das hatte das Video ihr gesagt. Was sollte sie nun tun? Warum half ihr niemand?

Die Fliegen. Das Summen nahm zu. Dicht an ihrem Ohr. Wieder das Kribbeln auf ihrer Haut. Hilfe suchend blickte sie zurück zu den Fernsehern, die jetzt ein verwackeltes Bild zeigten. Ein Zimmer, das sie nicht kannte. Stand dort jemand? Tatsächlich, etwas bewegte sich. Es sah weiß aus, knochig. Ein Arm, eine Schulter? Dann verschwand es.

Plötzlich ein Knallen rechts von ihr. Sandra sah, wie die Frau gegen die Scheibe lief, wieder und wieder. Ihr Körper glich dem einer leblosen Puppe. Ihre Arme zuckten unkontrolliert durch die Luft. Der Hund stand reglos neben ihr, bellte bloß. Der Fokus seiner großen, schwarzen Augen rückte keine Sekunde von Sandra ab, sein Speichel flog gegen die Scheiben.

„Sandra.“ Keine menschliche Stimme, es glich nichts, das sie jemals gehört hatte. Sie kam aus den Lautsprechern. Wieder sah Sandra zu den Fernsehern. Das Bild hatte sich verändert. Etwas streckte sich ihr entgegen. Erst nach einigen Sekunden begriff sie, dass es eine Hand war. Knochig, weiß und deformiert. Verkrampfte, klumpige Finger und lange, graue Nägel.

„Du hättest es mir einfach zurückgeben müssen.“ Die Hand bewegte sich leicht. Dann beugte das Wesen sich hinab und sah in die Kamera. Für den Bruchteil eines Augenblicks sah sie das Gesicht. Die Fratze. Langgezogen und weiß, nur Schlitze als Nasenlöcher. Schwarze Augenhöhlen. Und wo der Mund sein sollte ein großes, schwarzes Loch. Es brannte sich auf ihrer Netzhaut ein. Denn es blieb das letzte, das sie sah. Alles wurde dunkel.

Fahrig glitten ihre Hände über ihr Gesicht. Sie wusste bereits, was ihre zitternden Hände ihr bestätigten: Ihr Gesicht, alles was sie ausmachte – verschwunden. Sie fühlte nur glatte Haut, keine Augen, keine Wimpern. Jemand hatte sie eingesperrt! Eingesperrt in ein fensterloses Gefängnis ohne Licht. Eingesperrt in ihren eigenen, nutzlosen Körper.

Dann spürte sie die Hände. Eiskalt. Klumpige, unförmige Hände, die sie packten und über den Boden zerrten. Sie konnte nicht schreien. Ewige Stille. Ewige Dunkelheit.

Sandra wehrte sich nicht. Sie trat nicht um sich, sie blieb ganz still. Die Dunkelheit bot ihr eine Höhle, in die sie sich zurückziehen konnte. Der Schmerz drang nicht mehr zu ihr durch. Als das Wesen begann, sie am Boden festzunageln, dehnte die Dunkelheit in ihrem Kopf sich aus und verdrängte alles andere.

Erst als sie spürte, wie das warme Amulett um ihren Hals gelegt wurde und wie es sich fast vertraut an ihre Haut schmiegte, erwachte sie ein letztes Mal in ihrem Gefängnis. Langsam zog die Schlinge sich zu. Ganz in der Ferne schossen Blitze des Schmerzes durch ihren Kopf, als das Metall sich tief in ihr Fleisch brannte. Da hatte sie am Ende also doch kein Glück gehabt. Und der letzte Gedanke, den Sandra S. in ihrem viel zu kurzen Leben dachte, war: „Hätte doch nur Meike die Kinotickets nicht weggeworfen …“