Читать книгу Keine Aufstiegsgeschichte - Olivier David - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

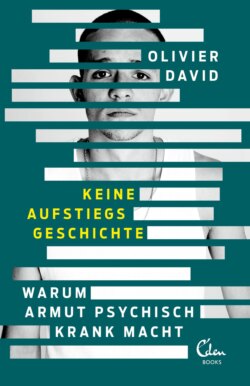

Schneckenhaus

ОглавлениеEin paar Monate nachdem unsere Eltern sich getrennt hatten, ging der kleine Bioladen meines Vaters, den er zwei Jahre zuvor im Einkaufszentrum um die Ecke eröffnet hatte, den Bach runter. Zu viele Schulden, zu viel Chaos, zu wenig Planung. Mein Vater war kein guter Geschäftsmann, zumindest nicht im klassischen Sinn. Er kündigte seinen Mietvertrag, ein Bekannter übernahm den Bioladen, und sein Ausflug in die Welt der legalen Kaufleute war fürs Erste Geschichte. Schon bald dealte er wieder, nur dass ich damals noch nicht wusste, was er da trieb. Als ich ihn bei meinem ersten Besuch in seiner WG fragte, wofür die Lampen hinter dem Schuhregal gut seien, antwortete er ausweichend, es gefiele ihm eben, wenn das Regal von hinten beleuchtet sei.

Zurück zu Hause klärte meine Mutter mich auf. Es handele sich um Wärmelampen für das Gras, das mein Vater züchte und verkaufe, und Gras sei eine Droge, und Drogen seien verboten, wenn die Polizei davon wüsste, auweia. Rächte sie sich dafür, dass ihr Mann sie schlug, indem sie ihrem neunjährigen Sohn en détail erklärte, was sein Vater da trieb? Dass mein Vater anders war als die Väter meiner Mitschüler:innen, das hatte ich nun schwarz auf weiß. Der Feind meines Vaters war die Polizei, und da ich nicht wollte, dass er Ärger bekam, funkelte ich Polizist:innen fortan böse an, wenn ich sie sah.

In dem Viertel, in dem ich aufwuchs und zur Schule ging, sicherte die Tatsache, dass mein Vater dealte, weder ihm noch uns einen Exotenstatus. In den 1990er-Jahren war das »rote« Altona noch ein großer Abenteuerspielplatz für Menschen mit wenig Geld. Zwar lebten hier damals schon Lehrer:innen, Künstler:innen, Handwerker:innen und Studierende, aber noch waren die einfachen Arbeiter:innen in der Überzahl, noch waren die Mieten in der Straße, in der ich aufwuchs, für arme Menschen erschwinglich, noch mussten die Nachbar:innen von gegenüber in den graubraunen Häusern sich ihre Toiletten auf dem Flur mit anderen teilen, und noch immer wohnten in fast jedem Haus in meiner Straße ein oder zwei Dealer, das waren zumindest die, von denen man wusste.

Ich war etwa fünf, da schmiss jemand dem Dealer, der im Erdgeschoss unseres Hauses wohnte, einen Molotowcocktail ins Badezimmer – wegen nicht bezahlter Drogenschulden, erzählte man sich in der Nachbarschaft. Die Rußspuren der Explosion waren noch jahrelang an der Fassade zu sehen. Der Mann machte sich Hals über Kopf aus dem Staub und ward nie wieder gesehen.

Ich war sieben, da überfiel der Dealer aus dem dritten Stock gegenüber die Sparkasse um die Ecke – ein dünner, stets Muskelshirt tragender Mann mit langen schwarzen Locken und einem wilden Bart. Einmal veräppelte ich ihn, indem ich die Pfiffe seiner Kunden unten vor dem Fenster imitierte, um mich dann, so schnell es ging, zu verstecken, sodass er umsonst aus dem Fenster schaute. Die Polizei kam ihm schon wenige Minuten nach dem Überfall auf die Schliche. Er war beobachtet worden, wie er auf direktem Weg die zweihundert Meter nach Hause lief. Ich bemerkte das Sondereinsatzkommando vor der Tür und rief: »Mama, Mama, da stehen Polizisten mit Gewehren vor dem Fenster!«

Ungefähr zu dieser Zeit beantragte unsere Mutter ein Tor, das den Hinterhof zur Straße hin absperrte, nachdem wir beim Spielen in der Sandkiste Spritzen gefunden hatten.

In der Wohnung über uns wohnte eine portugiesische Familie, der Nachbar neben uns kam aus Ghana. Bis auf wenige Ausnahmen gab es in unserem Haus kaum deutsche Familien, dafür jede Menge türkischstämmige. Die Männer im Haus trugen Schnauzer und fuhren nachts oder frühmorgens Brot aus, wenn sie denn Arbeit hatten. Man wohnte zu viert, fünft oder sechst in Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. Gab es irgendwo Streit, verstand man jedes Wort, vorausgesetzt, man konnte die Sprache. Eine Sprache verstand jedoch jeder, sie drang durch die dünnen Wände und Decken oder die offenen Balkon- und Terrassentüren: Backpfeifen und Schläge. Mal gab es welche für die Kinder, verteilt von wütenden Vätern, mal setzte es Hiebe für die Frauen. In den Häusern, die an unseren Hinterhof grenzten, dürfte es kein Kind gegeben haben, das nicht mit den durch Fenster und Wände dringenden Geräuschen von Schlägen aufwuchs.

Einmal war es besonders schlimm. Durch das offene Küchenfenster hörte ich die Schreie einer Frau aus dem Hinterhof. Wir wohnten im Erdgeschoss, und ich ging auf die Terrasse, um zu horchen, ob ich mich geirrt hatte. Es hörte sich an, als versuche sie, sich in Sicherheit zu bringen. Es rumpelte, etwas fiel zu Boden. »Nein, nein, bitte nicht«, flehte die Frau. Vergeblich, der männliche Part schlug auf sie ein, zumindest ließen ihre Schreie und das Klatschen von Haut auf Haut keinen anderen Schluss zu. Da das Fenster, hinter dem ich die Szene vermutete, von einem dicken Busch verdeckt wurde und, wie zum doppelten Schutz, die Gardinen der Wohnung stets zugezogen blieben, sah ich nicht, was sich in dem Zimmer tatsächlich abspielte. Die Frau heulte nun in einem erbarmungswürdigen Ton, dabei trafen sie weitere Schläge. Irgendwann wurden die Schläge zu einem Stoßen, und dieses Stoßen wurde rhythmisch. Die Frau wimmerte und stöhnte, und auch der Mann gab nun Töne von sich. In demselben Tempo, in dem die Gewalt anschwoll, überfiel mich das vertraute Gefühl der Ohnmacht. Ich wollte helfen, doch was konnte ich tun? Ich war ungefähr zehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt, aber ich begriff, dass es sich hierbei nicht länger um Schläge handelte, dafür war das »Nein, nein« und das Schluchzen der Frau zu rhythmisch. Ich rannte zu meiner Mutter. »Komm mal schnell auf die Terrasse, da schlägt einer seine Frau und macht Sex mit ihr«, rief ich. Meine Mutter kam, hörte, was ich hörte, auch wenn die Intensität mittlerweile abgenommen hatte, und entschied, dass das, was da vor sich ging, nicht unser Bier sei. Ich blieb zurück mit diesem beispiellosen Gefühl von Ohnmacht, weil ich der Frau nicht helfen konnte. In anderen Fällen war meine Mutter keineswegs so zurückhaltend. Mehr als einmal bot sie Frauen aus dem Haus an, die Polizei zu rufen, oder fragte, wenn sie Schläge hörte, wie sie helfen könne. Doch, so erzählt es meine Mutter, die Nachbarinnen hätten die Hilfe ausnahmslos abgelehnt. In unserer Straße war häusliche Gewalt Privatsache.

Wenn ich an unsere Wohnung denke, dann sehe ich den PVC-Boden vor mir, der in der Küche und im Flur auslag und auf dem meine nackten Füße ein schmatzendes Geräusch erzeugten. Ich erinnere mich daran, dass zu wenig Licht von draußen den Weg hineinfand, aber auch drinnen waren nie genug Lampen an, um dem andauernden Halbdunkel etwas entgegenzusetzen. In den Zimmern standen nur wenige Möbel: ausgeblichene Sessel, Holzschreibtische, kleine Regale, als wäre alles darauf ausgelegt gewesen, dass man möglichst schnell und mit wenig Aufwand wieder ausziehen konnte. Dabei gab unsere Mutter diese Wohnung mit der Terrasse und dem wenige Quadratmeter großen Garten über mehrere Jahrzehnte nicht auf.

Es war meist still, oft zu still. In den Familien meiner Eltern spielte Musik eine untergeordnete Rolle, und das hörte man der Wohnung an. Ich verbinde auch keinen bestimmten Geruch mit unserem Zuhause, was wohl daran liegt, dass unsere Mutter jeden Anflug eines Geruches weglüftete, bevor er sich ausbreiten konnte. In jedem Zimmer, auf allen Tischen, Ablagen, sogar auf dem Boden, herrschten OP-Bedingungen, so oft wischte, saugte, schrubbte und polierte meine Mutter die Wohnung – und meinte doch eigentlich ihr Inneres. Auch meine Schwester und ich blieben von ihrem Sauberkeitsfimmel nicht verschont. Nach der Dusche mussten Badewanne und Kacheln erst abgespült und anschließend trocken gewischt werden. Anschließend wischte ich auf allen vieren den Boden. Abends putzten wir unsere Schuhe, bis sie glänzten. Das Schuheputzen war nötig, um die Schuhe, solang es ging, zu erhalten, weil das Geld knapp war. Das, was man an Kleidung besaß, sollte picobello aussehen, auch wenn es das nur selten tat. Weitere Aufgaben waren regelmäßiges Staubwischen im Zimmer, Müll rausbringen, Wasser einkaufen.

Keine dreißig Meter Luftlinie von meinem Kinderzimmerfenster gab es ein Haus, an dessen Fassade die Gerippe Dutzender Fahrräder hingen und in dem andauernd die Post abging: das Punkerhaus »Lobusch«, das nach dem Namen der Straße benannt war, in der es stand. Irgendwann in den 1980ern war es besetzt worden, doch mittlerweile hatten sich die Bewohner:innen einen regulären Mietvertrag erstritten. Wegen ihrer wilden Partys schlief ich an den Wochenenden oft erst spät in der Nacht ein.

Unsere Straße am Sonntagmorgen: Aus dem Wohnzimmer des ghanaischen Nachbarn, das an mein Kinderzimmer grenzte, schallte afrikanischer Reggae zu mir herüber. Ich kletterte aus meinem Bett, öffnete das Fenster, um frische Luft reinzulassen, doch stattdessen roch es süßlich nach Pisse. Irgendwo kläffte ein Köter. Wenn man besonders gute Ohren hatte und gerade keine Autos vorbeifuhren, hörte man im Hintergrund das beruhigende Brummen und dumpfe Poltern der Containerschiffe im Hafen. Guckte ich an den Fassaden der Häuser gegenüber hoch in die Wolken, schien es, je länger ich schaute, als bewegten sich die Häuser, nicht die Wolken. Wenn ich es schaffte, nicht zu blinzeln, meinte ich bald, unsere ganze Straße wäre in Bewegung.

Diese Erinnerung an meine Straße, die sich wie von Zauberhand durch die Wolken schiebt, der Geruch von Pisse, die Geräusche des Hafens, der fließende Verkehr, das alles erzeugt ein Gefühl von Heimat in mir.

Der Auszug unseres Vaters hatte gleich zwei positive Konsequenzen: Es wurde weniger gestritten, und meine Schwester und ich hatten endlich jeweils ein eigenes Zimmer. Das wurde auch bitter nötig, denn mit elf Jahren war sie längst aus dem Alter heraus, in dem es noch schön war, sich mit dem kleinen Bruder ein zehn Quadratmeter kleines Zimmer zu teilen. Während ich noch immer ganz vernarrt in sie war, kapselte sie sich von mir ab. Auch wenn ich sie abgöttisch liebte: Ein eigenes Zimmer zu haben, war auch für mich etwas Wunderbares.

Was sich allerdings nicht zum Guten wendete, war unsere finanzielle Situation. Nach der Trennung waren wir auf Sozialhilfe angewiesen. Auch vor den Hartzreformen reichte das Arbeitslosengeld kaum für das Nötigste, zumal unser Vater keinen Unterhalt zahlte. Ich war elf Jahre alt, als ich eines Tages in die Küche kam und meine Mutter weinend auf dem PVC-Küchenboden vor dem leeren Kühlschrank kauern sah. Sie wisse nicht, wovon sie einkaufen gehen sollte, rief sie mir in ihrer Verzweiflung entgegen.

Als ich meine Mutter kürzlich auf diese Situation ansprach, fiel sie aus allen Wolken. So verzweifelt, dass sie nicht gewusst habe, wovon sie uns etwas zu essen kaufen sollte, sei sie nur ein einziges Mal gewesen, sagt sie. Mein Vater hatte meine Mutter mit einem beträchtlichen Teil seiner Schulden, für den sie gebürgt hatte, alleingelassen. Als sie die Raten nicht zahlen konnte, wurde ihr Konto gepfändet und für kurze Zeit gesperrt, sodass sie kein Geld abheben konnte. Nach ihrem Einspruch wurde es aber ziemlich schnell wieder freigeschaltet, da man festgestellt hatte, dass eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ohne Unterhalt des Vaters – und vor allem ohne Job – wohl schwerlich überhaupt irgendetwas zahlen konnte.

Für meine Mutter ist es schwer nachvollziehbar, dass mich diese für sie einmalige und daher leicht zu vergessene Szene geprägt hat. Viel besser als ich erinnert sie sich an die Ausflüge, die wir unternahmen, an Geburtstagsgeschenke, an Spaziergänge, ans abendliche Vorlesen. Für mich allerdings ist diese Szene in meinem Kopf zu einem symbolträchtigen Bild eingefroren.

Kein Geld zu haben, bedeutet für mich, konkrete Situationen aushalten zu müssen, die in der Lebensrealität anderer Kinder keine Rolle spielen. Vor jeder Klassenfahrt mussten meine Schwester und ich vom Amt einen Unterstützungsbescheid beantragen, damit die Kosten für die Reise übernommen wurden. »Alle Kinder, die einen Bescheid vom Amt haben, geben den jetzt bitte vorn bei mir ab«, rief die Lehrerin in der Woche vor der Klassenfahrt am Ende einer Schulstunde. Der Moment, vor dem ich mich gefürchtet hatte, war eingetreten. Das Letzte, was ich sah, bevor ich meinen Walk of Shame zum Lehrerpult antrat, war Antonia, meine Mitschülerin, in die ich vernarrt war. Wie immer war sie schneller als ich und meisterte die Situation mit dem Zettel in der Hand souverän, als könnte ihr das alles nichts anhaben. Kurz bewunderte ich sie noch, dann hatte ich das Formular in den Tiefen meines Schulranzens gefunden und machte mich ebenfalls in Richtung Pult auf. Auf dem Weg nach vorn kroch mir die Hitze unter meinem Baumwollunterhemd in den Kopf. Mein Herz wanderte gemeinsam mit der Hitze nach oben und pochte dort im Exil einen Drum-’n’-Base-Rhythmus, der überall im Klassenzimmer zu hören sein musste.

Später änderten sich die Situationen, doch das unangenehme Gefühl der Scham wurde zu einer zweiten kratzigen Haut: Mit vierzehn trug ich, Seite an Seite mit türkischen und kurdischen Jungen und Mädchen, Zeitungen aus. Es erforderte eine besondere Gabe, bei dieser Tätigkeit nicht von meinen im Viertel wohnenden Mitschüler:innen gesehen zu werden, denn ich schämte mich für diesen Job. Wenn ich als Kind nicht mal einen Sou in der Tasche hatte, war das so weit nichts Ungewöhnliches, ich kannte kaum ein Kind, das von sich behauptet hätte, genug Taschengeld zu bekommen. Hatte unsere Mutter aber ebenfalls kein Geld, schämte ich mich für sie, weil ich wusste, dass es bei den meisten Eltern meiner Mitschüler:innen anders aussah. Ich schämte mich, wenn ich mit dem Trolley meiner Mutter zum Wassereinkaufen geschickt wurde, zu einer Zeit, in der solche Trolleys noch Symbole armer türkischer oder bulgarischer Mütterchen waren.

Was genau ist Armut?, kann man sich an dieser Stelle fragen, denn die Art von Armut, in der meine Schwester und ich aufwuchsen, bedeutete nicht hungern oder sich bei der Tafel anstellen zu müssen, sie bedeutete nicht, in dreckigen Lumpen in die Schule gehen zu müssen. Ich hatte einen richtigen Schulranzen und trug meine Hefte und Stifte nicht in einer ALDI-Tüte zur Schule, so wie ein anderer Schüler aus meiner Klasse. Das Geld war zwar ständig knapp, dennoch war unsere Armut subtiler. Das meiste davon spielte sich im eigenen Kopf ab, aber genau diese unsichtbare Barriere ordnete mich ein, wies mir den Platz zu, von dem ich glaubte, er wäre meiner. Die Barriere zeigte sich zum Beispiel, wenn der Dom, der Sommer-Jahrmarkt auf dem Heiligengeistfeld, seine Pforten öffnete und die Kinder um mich herum sagten: »Geil, lass am Wochenende auf den Dom gehen«, und ich mich von selbst limitierte, weil ich wusste, meine Mutter würde es mir nicht erlauben. Also sagte ich: »Dom? Ach nee, das ist doch doof.«

Menschen, die in Armut leben, werden nie wissen, welche Entscheidungen sie getroffen hätten, hätten sie eine wirkliche Wahl gehabt: Wenn jedes zu teure Preisschild einem Verbot gleichkommt, wenn man sich vor dem Betreten eines Ladens, in dem man sich die Produkte nicht leisten kann, wie Falschgeld fühlt, dann lernt man früher oder später, dass diese Läden nicht für einen gemacht sind. Die Playstation: zu teuer. Der Urlaub auf den Balearen: unerreichbar. Irgendwann werden sogar die Freundschaften zu den Mitschüler:innen anderer sozialer Milieus seltener. So kam es Jahre später auch bei mir. Von zwei Ausnahmen abgesehen brach der Kontakt zu fast allen meinen Mitschüler:innen ab. Es gab zu viel Trennendes – und das ging nicht nur mir so. Die meisten Kinder aus meiner Schulklasse, die aus ärmeren Familien kamen, blieben unter sich und verließen die Schule früher als das Gros der Mitschüler:innen, die aus anderen Verhältnissen kamen. Wobei es da durchaus einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gibt. Die Mädchen, so war es in meiner Schulklasse, aber das ist auch durch Studien belegt, sind resilienter und haben oft bessere Noten als Jungen mit einer vergleichbaren sozialen Herkunft.

Auch abseits der Schule sprangen mir die Unterschiede entgegen. Nicht selten stellen Dinge, die für viele Menschen selbstverständlich sind, für Menschen aus armen Familien eine Falle dar. Und weil ich nicht immer in solche Fallen tappen wollte, weil ich nicht überall daran erinnert werden wollte, was ich alles nicht haben konnte, entwickelte ich mich von Entscheidung zu Entscheidung – getreu dem Motto: Was ich nicht haben kann, das will ich auch nicht – zu einem Außenseiter. Konsole spielen? Finde ich doof. Ausflug in den Heidepark? Ist doch was für Kleinkinder. Ich wurde zu jemandem, der Probleme sah, wo andere ins Träumen gerieten; zu jemandem, der lernte zu schweigen, zu lügen, sich zu drücken; zu jemandem, der die Klamotten seiner Mitschüler nur deshalb nicht mochte, weil er sie sich nicht leisten konnte – weil die Armut mir verbot, Gefallen an ihnen zu finden.

Die Armut, in der ich aufwuchs, äußerte sich darin, erst mit siebzehn Jahren zum ersten Mal in ein Flugzeug zu steigen, während viele meiner Mitschüler:innen bereits die halbe Welt erkundet hatten. Sie äußerte sich mit jedem Schlag unserer vom Leben überforderten Mutter, mit jedem Gebrüll, das als Stärke verkleidete Überforderung daherkam und kein Argument ersetzen konnte. Wir waren arm an Möglichkeiten. Mehr noch als nur das fehlende Geld war es ein Mangel an Handwerkszeug, ein Mangel an Alternativen, der uns in unserer Armut von anderen isolierte.

Aus einer armen Familie zu kommen, bedeutet auch, dass Kochen nichts ist, was Spaß macht und wofür man sich Zeit nimmt. Kochen war eine lästige Qual, die unsere Mutter sich vom Alltag abrang. Bei uns gab es hauptsächlich drei Gerichte, zumindest sind es die, an die ich mich erinnere. Reispfanne, in verschiedenen Variationen (mit und ohne Gemüsestäbchen), Nudeln oder Fertigpizza. Ebenso neue Klamotten kaufen: schnell in den Laden, zack etwas anprobiert, passt nicht, dann weiter. Sobald meine Schwester oder ich ein neues Kleidungsstück brauchten, war die Stimmung höchst angespannt. Hier die Familie, draußen die feindliche Welt. Brauchte ich neue Schuhe, ging meine Mutter mit mir zu Schuh Armbruster in die Neue Große Bergstraße, wo man Treter schon für ein paar Euro kaufen konnte. Ein Laden, in den die anderen Kinder aus der Klasse niemals einen Fuß gesetzt hätten, da nur alte und arme Menschen in ihm verkehrten. Viele Jahre lang hatten wir keinen Fernseher zu Hause, was zum einen eine bewusste Entscheidung meiner Mutter war, aber ein paar Hundert Mark für eine Glotze zu investieren, das war andererseits eben auch nicht drin. Erst spät, für meinen Geschmack viel zu spät, bekamen wir von den Eltern einer Mitschülerin schließlich einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher geschenkt. Da war der Zug allerdings schon abgefahren: »Was, Dragon Balls kennst du nicht? Hahaha.« Weder die Schuhe noch der fehlende Fernseher waren spielentscheidend, dennoch ordnete mich auch das sozial ein und verwies mich auf den Platz, den ich in meiner Schulklasse und auch später im Leben einnahm. Und trug im Umkehrschluss zu meinem ohnehin schon mangelnden Selbstwertgefühl bei. Weil meiner Mutter und meinem Vater nicht nur Geld, sondern auch Geduld und Nerven fehlten, mir manche Dinge ruhig und gelassen beizubringen, galt ich als begriffsstutzig und tollpatschig, und diese Erzählung schrieb ich unbewusst fort. Zu Hause wurde erwartet, dass mir etwas nicht gelang, und so hatte ich schon bald eine Blockade im Kopf, und zwar immer dann, wenn es drauf ankam. Zusammen mit meinen Konzentrationsproblemen und dem zumindest hilflosen Umgang meiner Schule mit Kindern wie mir – die Lösung für meine Hibbeligkeit und meine Konzentrationsprobleme wurde in Einzelstunden Heileurythmie gesucht und nicht in einer ADHS-Diagnose – konstruierte ich langsam, aber sicher ein Bild von mir selbst: das Bild eines am Rande stehenden Klassenclowns, mit überbordender Energie und sprühendem Witz, von dem man aber, was die Leistung anging, nicht viel erwarten durfte.

Die durch den Geldmangel fehlende gesellschaftliche Teilhabe verstärkte die Bedeutung der eigenen Wohnung als Trutzburg für unsere kleine Familie. Für unsere Mutter war die Wohnung ein Schneckenhaus, in das sie sich nach Belieben verkriechen konnte, in der sie ihren Frust löffelweise im Nutella-Glas ersticken konnte. Das hatte zur Folge, dass weder ich noch meine Schwester Freund:innen mit nach Hause brachten, was weniger ein konkretes Verbot als vielmehr eine freiwillige Selbstzensur war. Meiner Schwester und mir war klar, dass es zu Hause für unseren Besuch kaum einen Platz gab. Die seltenen Male, bei denen meine Schwester und ich uns durchsetzen konnten und tatsächlich jemand zu Besuch kam, erzeugten eine Anspannung im Raum, die von meiner Mutter ausging und sich über meine Schwester und mich auf unsere Freund:innen übertrug, bis klar war, dass wir uns beim nächsten Mal lieber draußen oder bei unseren Freund:innen verabredeten. Auch unsere Geburtstage feierten wir allein mit unserer Mutter. Heute darauf angesprochen, sucht sie nach Ausreden. Sie sagt: »Ihr wolltet das selbst nicht, Geburtstag feiern.« Und ich hätte doch eh immer in den Sommerferien Geburtstag gehabt, da seien nun mal viele Kinder nicht zu Hause gewesen. Zuzugeben, dass unsere Isolation auch etwas mit ihren Depressionen zu tun hatte, mit ihrer Überforderung, mit ihren geringen finanziellen Mitteln, fällt ihr nicht leicht. Dabei kann sie gar nichts dafür. Sie wurde arm und mit einer dicken Kugel aus lauter Unmöglichkeiten am Bein geboren, die sie die längste Zeit ihres Lebens mit sich herumschleppen würde. So wie bei ihr, wenngleich abgeschwächter, ist es auch bei meiner Schwester und mir. Selbst wenn wir der schlimmsten Armut bisher entkommen konnten, kleben die angelernten Verhaltensweisen wie Pech an uns und verhindern, dass wir uns allzu weit von dem sozialen Raum entfernen, der für unseresgleichen vorgesehen ist.