Читать книгу Keine Aufstiegsgeschichte - Olivier David - Страница 8

Prolog

ОглавлениеJuni 2019. Mit ein paar anderen Fahrgästen steige ich von der Fähre, die mich zu meiner Freundin bringt. Wieder auf festem Boden, gehe ich die stählerne Brücke vom Ponton hoch, biege nach rechts ab, wechsle die Straßenseite und gehe den Weg am Deich entlang. Seit Stunden lodert der Hass in mir. Ich bin zittrig, aber voller Energie, als mich plötzlich eine Erkenntnis trifft: Diese Wut in mir hat System! Mit Lucies Stimme im Ohr, die mir von Belästigungen durch Mitschüler und Bekannte erzählt, stelle ich mir vor, wie die Typen sie damals in die Zange nahmen, einer von vorn, der andere von hinten, während sie zu perplex von dem abrupten Übergriff war, um sich zu wehren. Nur liegt dieser Vorfall schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Darf ich mich angesichts solcher Schilderungen, gerade wenn sie meiner Freundin passiert sind, ohnmächtig fühlen? Ja klar. Darf ich wütend sein auf diese erbärmlichen Würstchen, wenn sie mir erzählt, was genau passiert ist, welche Sprüche gefallen sind? Unbedingt. Aber warum jetzt, im Sommer 2019, als nicht nur diese Ereignisse lange vergangen sind, sondern auch zwischen ihren Schilderungen und meiner Wut bereits Monate liegen? Plötzlich begreife ich, dass mein Gehirn sich den Nährstoff für die Wut immer dann aus einem Reservoir an Erlebnissen, Erzählungen und Vorstellungen holt, wenn der Adrenalinpegel fällt und es gerade keinen aktuellen Anlass gibt.

So ist es auch jetzt am Deich. Ich stelle mir vor, wie meine Freundin von den Typen belästigt wurde. Ich male mir aus, dass wir diese Typen durch Zufall treffen und ich sie angreife, mich durch ihre Gesichter pflüge und auf ihre zu Boden fallenden Körper eintrete. In mir lodert der Hass, und es ist genug für alle da. In dem Film, der sich in meinem Kopf abspielt, starrt Lucie mich schockiert an, denn sie hat diese Seite an mir noch nicht kennengelernt. Doch ihr Blick ist mir egal, denn es geht schon lange nicht mehr darum, dass ihr Gerechtigkeit widerfährt. Es geht um mein Gefühl der Ohnmacht, das sich so unerträglich demütigend anfühlt, dass ich es abschütteln muss. Bei dieser Vorstellung fährt ein grimmiger Schauer durch mich hindurch. Diese alte Freundin, die Wut, von der ich weiß, dass sie mir nicht guttut, auch wenn sich jede Begegnung mit ihr so vertraut anfühlt. Ich begreife, dass sie es ist, die mich deckelt, mich kleinhält. Anstatt mich zu fragen, wer ich sein möchte, habe ich mich dem immer gleichen Kampf in meinem Gedankengefängnis gestellt. Ich gegen die Macker, die meine Freundin angegrapscht haben. Ich gegen den Typen, der mich auf der Straße dumm angemacht hat. Ich gegen meine Mutter, ich gegen die Lehrer:innen an meiner Schule. Ich gegen die Welt.

Als ich mit achtzehn erfuhr, dass meine Mutter in ihrer Kindheit und Jugend von ihrem Vater jahrelang misshandelt worden war, gab mir ein Gedanke Trost: Immer wieder stellte ich mir vor, ihr Vater wäre nicht schon vor Jahrzehnten gestorben, sondern läge wegen irgendetwas im Krankenhaus; ich stellte mir vor, wie ich sein Zimmer betrete, an seinem Bett stehen bleibe, im Hosenbund die Waffe, so wie man das aus Gangsterfilmen kennt, nach der ich mit einer fließenden Bewegung greife und ihm, ohne zu zögern, ins Gesicht schieße. Das Letzte, was ich sehe, bevor da, wo gerade noch sein Mund war, eine große fleischige Wunde klafft, ist sein verdutzter Gesichtsausdruck. Er ist tot, bevor er überhaupt reagieren kann. Bumm. Rache. So einfach könnte es sein. Keine Worte, kein Triumph, einfach nur Rache. Eine Kompensation der Ohnmacht, dass dieser Mensch so viel Leid über unsere Familie gebracht hat, ohne dass meiner Mutter und ihrer Schwester je Gerechtigkeit widerfahren wäre. Realität werden meine Gewaltfantasien allerdings so gut wie nie, zum Glück. In meinen frühen Zwanzigern prügelte ich mich einige Male, weitaus häufiger aber stillte ich meinen Durst nach Adrenalin mit YouTube-Videos von Streetfights, Wald- und Wiesenkämpfen von Hooligans oder Videos aus Kriegsgebieten. Ob in der echten Welt oder in irgendwelchen Filmen, immer bin ich auf der Suche nach meiner Wut in der Welt. Jedes Mal, wenn sie mir in Form einer Faust entgegenschlägt oder ich beim Gucken von Videos das vertraute Kribbeln des Adrenalins in meinen Venen spüre, ist dieses Gefühl eine Bestätigung meiner Existenz.

Diesen Kampf kann ich nur verlieren, das begreife ich jetzt, in diesem Moment, am Deich. Klar, in meinem Kopf bin ich der Sieger. In meinem Kopf liegen die beiden Typen, die meine Freundin sexuell belästigt haben, vor mir auf dem Boden. Mein Hass ist stärker als meine Gegner, meine Wut glüht so weiß wie erhitztes Eisen, bevor es geschmiedet wird. Gegen diese Wut kommt keiner an. Zu verstehen, dass ich schon verloren habe, sobald ich auch nur gedanklich in den Ring steige, lässt den Boden unter meinen Füßen wanken. So muss sich ein wildes Tier fühlen, das nur die Gitterstäbe und Mauern seines Käfigs im Zoo kennt und das dann plötzlich freigelassen wird. Das wilde Tier bin ich, und die Gitter bestehen nur in meinem Kopf. Anstatt pure Freude über den Erkenntnisgewinn zu empfinden, macht sich in mir eine Mischung aus Angst und Unverständnis breit. Vor meinem inneren Auge zeigt sich der Inhalt dieses riesigen Päckchens, das so oft die Kontrolle über mein Handeln, meine Gedanken und mein Selbstbild übernimmt. Nun kann ich es sehen, begreife, woher es kommt – aber kann ich es im nächsten Schritt auch loslassen? Was macht man mit einem Geschenk, das man sich nie gewünscht hat, das man von Kindesbeinen an, von Umzug zu Umzug, von Beziehung zu Beziehung, von Job zu Job mit sich herumträgt, unschlüssig, wofür es gut sein könnte? Es in seine Einzelteile aufdröseln denke ich. Hinterfragen, warum es immer wieder herauskommen will, versuchen, es aufzulösen, um damit Platz für etwas Neues zu schaffen. Das denke ich jetzt, und während ich das denke, gesellt sich zu der Angst und dem Unverständnis plötzlich auch ein Gefühl der Erleichterung. Der Wunsch, mich von alledem zu befreien, macht sich in mir breit. Endlich beginne ich zu begreifen, was mit mir los ist. Endlich verstehe ich, wovon ich gesteuert werde, endlich empfinde ich den Mut und die Kraft, mich meinen Dämonen zu stellen und das zu machen, wovor ich mich jahrelang gedrückt habe: eine Therapie. Und sie ist bitter nötig.

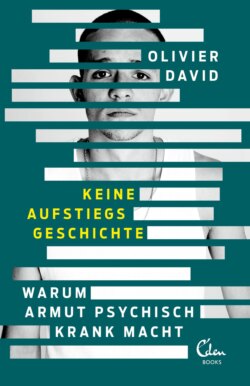

In den kommenden Wochen und Monaten werde ich schrittweise begreifen, wie viel größer meine Probleme sind, als ich es in dem Augenblick am Deich zu verstehen geglaubt habe. Und dass sie alle auf die eine oder andere Weise mit den Verhältnissen zu tun haben, in die ich hineingeboren wurde. Mit diesem Buch möchte ich ein Verständnis dafür schaffen, wie toxisch das Aufwachsen und Leben in Armut sein können. Mit der Verknüpfung von psychischer Erkrankung und Armut in Form einer biografischen Erzählung soll dieses Buch dabei helfen, das individuell erscheinende Elend vieler Menschen in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu begreifen. Erst wenn Menschen sich in Geschichten wie dieser wiedererkennen, kann aus Einzelschicksalen ein kollektives Bewusstsein wachsen – ein Bewusstsein, ohne das es keine Chance auf Veränderung gibt.