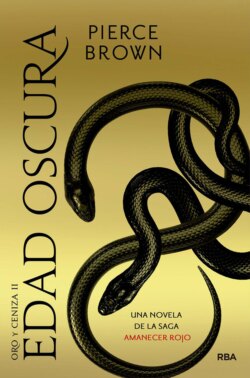

Читать книгу Edad oscura - Pierce Brown - Страница 25

На сайте Литреса книга снята с продажи.

16 LISANDRO Jinete de la tormenta

ОглавлениеMe despierto en la oscuridad con el pitido que me advierte de la falta de oxígeno de mi caparazón estelar. Serafina está muerta. Su destreza en la batalla superaba con creces la mía, pero yo estoy vivo, y ella no.

Es una injusticia. Ese no debería haber sido el final de su historia.

Igual que el final de Casio.

Desde la distancia, la muerte parece el final de una historia. Pero cuando estás cerca, cuando hueles la piel abrasada y ves las entrañas, la entiendes como lo que es. Una cauterización traumática de un hilo de vida. Sin propósito. Sin conclusión. Solo un tijeretazo.

Sabía que la guerra era terrible, pero no esperaba que me diera miedo.

¿Cómo puede alguien no temerla cuando la muerte no es más que un gigante ciego con unas tijeras?

Esto no terminará bien. Dido intuirá la acción de una mano taimada, porque ella no ha visto a su hija convertirse en un borrón de órganos. Pero Rómulo lo sabía. Le daba pavor esto. Dio su vida para detenerlo, y fracasó.

Tampoco me apetece mucho contárselo a Diomedes. Si es que llego a tener la oportunidad.

Lo último que recuerdo es que la existencia se rompió en dos. Al menos ese es el ruido que emitió el cielo cuando el Dios de la Tormenta cayó al suelo del desierto.

No fueron las cargas explosivas de Kalindora ni las de Rhone ni las de Cicerón las que destruyeron la máquina. Implacablemente repelidos por la guarnición, mis pretorianos llevaron a cabo tres cargas contra los piñones de los cañones de riel enemigos. Solo con la última conseguí colocar mi misil final en los motores de gravedad. Seguir adelante solo no fue una elección consciente. Una munición enemiga destruyó mi radiotransmisor, así que no sabía que mis compañeros estaban muertos. Horas después todavía no sé sus nombres.

Me parece inmoral.

Establezco un diagnóstico. La munición de mi cañón de riel está agotada. Me queda poca carga en el reactor de energía que alimenta el puño de pulsos, los motores y el soporte vital. El caparazón estelar ya está parasitándole energía a la armadura de pulsos para continuar funcionando. Tendré que desconectarlo pronto.

Tardo casi cinco minutos en liberarme de la arena. Cuando lo consigo, bajo la cubierta y jadeo tratando de recuperar el aliento. La mañana huele a petricor y ozono. La temperatura ya es de setenta grados centígrados.

El sol se esconde detrás de nubes irradiadas. Los relámpagos bailan en el norte negro. Aunque me encuentro en una bolsa de paz, la tormenta de arena continúa enturbiando las profundidades del desierto. En todas direcciones, cortinas de polvo se sacuden por el paisaje como faldas andrajosas. Montones de arena tiemblan a mi alrededor mientras los pretorianos y los escorpiones salen de la arena.

Son las 06.30.

Áyax ya debería estar aquí.

¿Se lo habrá llevado la tormenta?

¿Qué destino habrá corrido la invasión al norte? ¿Se lo ha tragado todo el mar?

Me muevo para ayudar a los pretorianos, pero mi caparazón estelar traquetea en señal de protesta y se queda paralizado cuando el fluido hidráulico comienza a derramarse por la pelvis. Abro el pestillo interior y me lo quito. Apenas reconozco el equipamiento bélico con el que bajé hasta el planeta. Lo único que permanece intacto es mi armadura de pulsos. Compruebo que mi filo de Belona sigue en la funda que llevo en la pierna. Luego intento verificar el nodo de rastreo de Serafina. No hay resultados.

El Ladón se ha llevado a la hija de Rómulo.

Una mosca de la sangre del tamaño de mi pulgar me incordia en la cara. Apenas me muevo cuando me muerde y bebe de mi cuello. La aplasto contra mi piel hasta que explota.

Hay más zumbidos cerca. Cientos.

Sigo su flujo hasta que forman una nube sobre algo que hay en el suelo. Un caballo moribundo. Es una yegua salvaje de sangre solar, la más apreciada de las maravillas talladas de Mercurio. Tiene las patas más que destrozadas y le ha desaparecido la piel. Lo único que permanece intacto a pesar del festín que se están dando las moscas son sus crines anaranjadas. Rhone está arrodillado a su lado, y ha abandonado su caparazón estelar en una duna.

También liberado de su caparazón estelar, Cicerón se acerca frotándose la mandíbula con el guantelete de su armadura de pulsos.

—Oh, qué pena. Una sangre solar.

Por encima de todo lo demás, los pretorianos son ecuestres. Antes de aprender a disparar, limpian los compartimentos de los establos. Mientras están en el ludus, a cada uno se le entrega un caballo joven para que lo entrenen. Al final de su formación, les dan un arma y les dicen que maten al caballo. A los asesinos sin cerebro que lo hacen, los destinan a las legiones de operaciones encubiertas. Para que protejan la Sangre, solo se confía en aquellos que se muestran leales a sus camaradas, ya sean bestias u hombres.

Es probable que Rhone lleve muchos años sin ver un caballo.

—¿Sabías que una vez hubo cincuenta mil grifos en Marte? —pregunta mientras acaricia la frente de la yegua—. Los cazadores furtivos venden sus garras y plumas a los nuevos ricos de la Luna. Ahora quedan menos de quinientos. —El animal se sacude cuando el cuchillo de pulsos de Rhone se hunde en su cerebro—. «Nada hermoso sobrevive a la turba».

Las moscas continúan con su banquete cuando él se pone en pie.

A estas alturas, ya habrán encontrado a Serafina.

¿A quién encontrarán después?

Por la expresión de los ojos pétreos de Rhone, sé que no soy el único testigo del horror.

—No es más que una yegua salvaje. Hay millares ahí fuera —dice Cicerón—. Mi semental, Sangre de Imperio, hace que esa parezca un poni.

Me quedo mirándolo hasta que se va, protestando entre dientes sobre los nativos de la Luna. Me vuelvo de nuevo hacia el caballo, y por alguna razón veo a Serafina en su lugar.

—¿La conocías bien, a la Raa? —pregunta Rhone.

—No tan bien como merecía, creo. No tenía muy buena opinión de mí, la verdad sea dicha.

Kalindora se acerca a nosotros. Levanta la vista hacia el cielo.

—Áyax llega tarde. Pretoriano, informe.

Según el recuento de Rhone, hemos tenido noventa y cuatro bajas. Treinta muertos, el resto desaparecidos o heridos. De los novecientos pretorianos que quedan, solo treinta conservan caparazones estelares operativos. La fuerza de Cicerón es algo más numerosa, pero ha sufrido más víctimas.

—Los caparazones han canibalizado la energía de las armaduras de pulsos —continúa Rhone mientras camino con él entre los pretorianos—. Más de diecisiete horas de enfrentamiento sostenido, y ese viento... —Niega con la cabeza—. Solo treinta y tres tienen combustible para realizar un despegue con botas. Habrá que ir caminando. —El pretoriano gris entorna los ojos y mira hacia el sur. Pocas alteraciones interrumpen la playa árida—. Lo lograremos.

Cicerón se ríe desde una duna cercana. Se desliza por ella como si fuera un tobogán, igual que un niño, y queda sentado delante de nosotros.

—Buen hombre, por más que deteste contradecir a un soldado de tu estatura, este es mi desierto. Cualquier soldado cuyas botas estén muertas perecerá aquí a menos que vengan las lanzaderas. Sin refrigeración, tu armadura de pulsos se convertirá en un horno. ¿Cuántas reservas de agua te quedan? ¿Un tercio? Estamos pertrechados para un combate intenso en el norte, no para el puto Ladón. —Suspira—. Pero ¿de verdad sospechas que algo a lo que llaman el Devorador de Ejércitos es algo menos que un devorador de malditos ejércitos? —Me lanza una mirada asesina y se pone de pie—. ¿Dónde diablos está ese depravado de Áyax, de todas maneras? —Un trueno artificial retumba hacia el sur—. Ah, así que ha empezado sin nosotros, ese pene musculoso y andante.

Le pregunto a Rhone si los intercomunicadores siguen sin funcionar.

Él asiente con la cabeza.

—Es imposible contactar con la órbita. —Señala a un grupo de pretorianos que se han encaramado al Dios de la Tormenta—. Pero estamos aumentando nuestra señal con una matriz de campo. Deberíamos poder conectar con el mando de los Leopardos de Hierro en unos cuantos minutos.

—¿Qué demonios está haciendo ahí? —Cicerón mira a Kalindora con los ojos entornados. La Caballera está de pie sobre una duna situada hacia al oeste, con la mirada clavada en las profundidades del desierto velado por el polvo—. ¿Componer poesía?

Uso la preciada energía de mi traje para unirme a ella.

La llamo por su nombre cuando aterrizo. Me hace un gesto para que guarde silencio e inclina la cabeza hacia el viento. Se levanta una nube de polvo cuando Cicerón aterriza también a nuestro lado.

—¿Oís eso? —nos pregunta Kalindora.

—No —contesta él—. ¿Es el planeta preguntando por qué la Casa de Lune le escondió a su tan cacareado aliado un Dios de la Tormenta?

—Cállate, Cicerón.

—Solo porque tengo sed.

Me uno a ella hincando una rodilla en el suelo y aguzo el oído. Los gránulos de arena repican contra mi armadura. Las minúsculas garras de un lagarto crujen mientras se desplaza desde una sombra a la siguiente. Los truenos braman en el norte. El viento susurra a mi alrededor, silbando entre los peñascos, a través de mi armadura. Acarrea los sonidos de máquinas lejanas.

Me pongo de pie de golpe.

Alguien se mueve en el interior de la tormenta.

—Eso son pisadas de Drachenjäger —dice Kalindora.

—Madre mía —dice Cicerón, que retrocede—. Hora de irse.

Escudriñando el yermo que nos rodea, no se me ocurre cómo podemos hacerlo. Las dunas y la tormenta al norte y al este. Una planicie de caliche hacia el sur. Las montañas orientales son el cobijo más cercano, pero las máquinas avanzan entre nosotros y ellas. Aparte del Dios de la Tormenta derribado, no hay refugio para nuestros hombres de a pie. Y tampoco podemos soportar el peso de todas sus armaduras. Se necesitarían diez minutos para que todo el mundo se quitara el traje. Demasiado tiempo.

Volvemos volando hacia los pretorianos y aterrizamos donde Rhone ha instalado su torre de comunicaciones, sobre el casco del Dios de la Tormenta.

Se produce un ruido como de gárgaras cuando la señal se conecta. La voz de Áyax está envuelta en electricidad estática. Su rostro se deforma hacia uno y otro lado.

—¿Lisandro? Veo que has aprovechado el momento. No me cabía duda de que lo harías. Octavia estaría orgullosa.

Su voz se burla de mí.

—¿Dónde está nuestra evacuación? —le espeto—. Se acercan divisiones acorazadas enemigas. Nuestros caparazones están muertos. Nuestra movilidad...

—No parece haber pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos en Nueva Esparta, ¿verdad?

—Áyax, necesitamos evacuación, ¿lo recibes?

—Aquellos inviernos en la finca del abuelo me hacían más ilusión que cualquier otra cosa. Créeme cuando te lo digo. Allí eras menos serio, lejos de la vieja bruja. No tenías que impresionar a nadie. Al menos hasta que el abuelo nos llevó a cazar y nos dejó en el monte. Nos dijo que volviéramos corriendo. —Entorna los ojos—. Te acuerdas. Por supuesto que sí. Tú siempre te acuerdas de todo.

A Kalindora se le oscurece la expresión cuando lo entiende. El rostro de Cicerón se convierte en una máscara de desprecio absoluto. Yo mantengo la esperanza de que esto no sea lo que parece.

—Recuerdas cómo te supliqué que no me dejaras atrás, porque me había torcido el tobillo. En realidad no era cierto. Solo tenía miedo de que me dejaras solo, porque tú siempre estabas muy seguro de adónde ibas. Si hubiéramos estado solos, me habrías ayudado. Pero tenías que ganar, ¿verdad? Tenías que demostrarles que eras digno de ser el Heredero de Silenio. —Abre los labios y enseña los dientes—. Me dejaste atrás. Tardé tres días en encontrar el camino de regreso. Y cuando lo hice, el abuelo ni siquiera me dejó sentar a la mesa de la cena porque estaba... sin lavar. Me encontraste llorando detrás de los establos. Me trajiste tu propia comida, te sentaste conmigo y ¿recuerdas lo que me dijiste?

—Áyax...

—«Ya es hora de que aprendas a orientarte, Áyax».

—Entiendo. —El silencio que se forma entre nosotros es frío, definitivo y comprendido por ambas partes—. ¿Esto es decisión tuya o de Atalantia?

—Mía. Lloraré por ti, hermanito, pero no me haré a un lado. Este es mi momento. Preséntale mis disculpas a Kalindora, pero ha elegido mal. —Se queda callado; cuando vuelve a hablar no queda ni rastro de burla en su voz—. Si el Vacío te lleva, celebra, hermano mío. Porque antes de la muerte, hubo gloria.

La conexión se interrumpe.

Me quedo clavado en el sitio, incapaz de moverme. Pensaba que, en caso de que se desencadenara la traición, llegaría por parte de Atalantia. No de Áyax. Vi las señales, pero elegí creer en un amigo. Qué lástima para los dos. Qué lástima que todos esos recuerdos se hayan convertido en esto.

¿Es así como se sentía Casio?

—Voy a morir por una rencilla fraternal —escupe Cicerón—. Esto es tan... venusino.

Rhone habla en un susurro tenso.

—Mi señor, podemos evacuarte por aire hacia el sur.

—¿Y a cuántos hombres podríamos llevarnos? —pregunto.

—A menos de un tercio.

Examino a los pretorianos que, más abajo, en el suelo, intentan extraer energía de los caparazones estelares caídos. Han venido por mí. Para salvar mi vida, tendría que abandonar a seiscientos de ellos.

Busco una alternativa, y solo encuentro una.

—Me gustaría saber los nombres de los que me acompañaron en la tercera carga.

—Flavio ti Vessia y Caronte ti Occipiter.

Repito sus nombres mientras el ruido de las máquinas enemigas se hace cada vez más fuerte.

—¿Qué habría hecho Octavia? —pregunto.

Rhone no dice nada.

—Habría huido —responde Kalindora con una expresión vacía.

—Buena idea —dice Cicerón—. Hagámoslo.

Desvío la mirada hacia el polvo.

—Si esa es la medida de nuestra lealtad a nuestros hombres, quizá merezcamos morir.

Kalindora ladea la cabeza.

—¿Estás loco? —dice Cicerón, cuyos ojos estrechos se abren como platos.

Rhone da un paso al frente.

—Mi señor, tú eres...

—No soy el soberano. En realidad no soy nada. —Esbozo una mueca—. Pero no viviré mientras los hombres que me han jurado lealtad mueren. Sé el riesgo que han corrido al venir aquí. —Kalindora me dedica un gesto de sorprendida aprobación—. Rhone, prepara a los pretorianos como consideres conveniente. El enemigo no tardará en llegar.

No es así como Rhone creía que irían las cosas, pero prolonga su saludo durante un segundo extra antes de saltar hacia sus hombres.

—No pienso morir aquí —dice Cicerón—. Tus botas tienen combustible, idiota. ¡Suficiente para llevarte hasta Heliópolis!

—Vete si quieres, Cicerón. Ya he abandonado antes a los pretorianos. No volveré a hacerlo.

Se sitúa a un par de centímetros de mi cara.

—Dicen que una cepa de locura corre por la gens Lune. Cuánta razón tienen. Adiós, oh víctimas infectadas de la enfermedad marcial.

Cicerón despega sin dedicar siquiera una palabra de disculpa a aquellos de sus hombres que no pueden seguirlo. Dos decenas escapan con él. Más de mil doscientos ven a su líder marcharse y bajan la vista hacia su armadura exhausta.

Permanezco con Kalindora en lo alto del Dios de la Tormenta mientras las máquinas enemigas gruñen y traquetean entre el polvo. Cierro los ojos, buscando el rostro de mi madre. No la encuentro ni siquiera ahora, en la oscuridad.

Me siento muy solo. Entonces oigo que Kalindora desenvaina su filo.

—Lisandro.

Cuando abro los ojos, una única figura emerge del polvo a menos de un kilómetro de distancia. Un andrajo desecado aletea desde su hombro. Nos divisa encima del casco del Dios de la Tormenta y levanta la mano en el profano gesto de la cruz.

Solo nos llegan unas cuantas de sus palabras. «... el corazón te late como un tambor...».

El explorador desaparece y un momento después el sonido que ha acechado mis sueños desde la Palatina hasta el Cinturón me encuentra en la arena del desierto. El sonido que solo podría proceder de una legión que escolta al Segador.

El aullido de los lobos.

«Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu».

Kalindora se queda inmóvil.

El Segador debería estar en el norte atrapado por las legiones de Atalantia, no mil kilómetros más al sur. No aquí. ¿Cómo es posible que sigan teniendo energía? ¿Cómo han podido salvar una distancia tan grande cuando nosotros a duras penas hemos sido capaces de avanzar cien kilómetros antes de agotar nuestros trajes debido a los vientos en contra del hiperacán?

La voz atónita de Kalindora responde la pregunta muda.

—Ha cabalgado la tormenta.

Esperar a Darrow no se me hace largo, pero sí espantoso. Me arden los ojos por el calor que irradia el casco metálico sobre el que nos encontramos. La nariz se me inunda de los gases de las máquinas, de la seca ausencia de vida del desierto y de humo.

El enemigo emerge del polvo como una hilera de mongoles mecanizados. Una legión mermada de mugrientos Drachenjägers metálicos arrastrados por los vientos de la tormenta camina pesadamente hacia la cima. No son tan numerosos como sugería el estruendo. Miro a Rhone de reojo. Se le dibuja una sonrisa en la cara. Con la elevación del terreno y la posición atrincherada, puede que incluso sobrevivamos a esto.

Kalindora opina lo contrario.

Noto en la lengua el sabor del paladar de tiza que tengo en la boca y recorro con ella el contorno de mis dientes. Tenso la mano alrededor de mi filo. Me parece pequeño con el guantelete de la armadura de pulsos. Me levanto el yelmo.

«Auuuuuuuuuuuuuuuuu».

—Quédate con el heredero —le dice Kalindora a Rhone.

Treinta y tres pretorianos que todavía conservan energía en los reactores de sus caparazones estelares se agrupan a mi alrededor en el punto más alto del Dios de la Tormenta derribado. Cerca de dos mil Escorpiones y pretorianos se refugian formando líneas de fuego a lo largo del borde de la máquina rota que tengo debajo.

Comienza en silencio, y luego llega el terrible clamor de cuatro cuñas de Drachenjägers que rugen a través del desierto. Sus patas acorazadas, todas ellas el doble de altas que un caparazón estelar, engullen la distancia. Varios misiles antipersona teledirigidos se deslizan hacia nosotros. Los interceptores corren para desafiarlos. Los proyectiles de uranio empobrecido atraviesan los restos que rodean nuestra posición como si fueran de tela. Los pretorianos devuelven el fuego tumbados bocabajo en el suelo, a lo largo del borde del Dios de la Tormenta. No hay tiradores mejores en ninguna de las legiones. Un drachen se tambalea y explota. Otro sale corriendo en diagonal cuando disparan a su piloto a través de la cabina.

Con un pesado rifle antitanque, Rhone dispara hacia la llanura.

Inspecciono los Drachenjägers atacantes. Darrow no estará en ninguna de esas máquinas, prefiere la movilidad. ¿Dónde está, entonces? Me doy la vuelta para buscarlo en nuestros flancos. Cuando era niño, lo vi convertirse en líder. Lo he estudiado más que a cualquier otro hombre. Conozco sus trucos, pero ese conocimiento parece totalmente inútil aquí, en el caos de la batalla. Solo hay cuatro direcciones, pero Darrow se ha servido de tantas tácticas a lo largo de los años, que me siento paralizado. Es como si pudiera aparecer por cualquier parte.

Atisbo unas sombras que se mueven en la nube de polvo levantada por la carga de los Drachenjägers.

—Los está utilizando para ocultar sus movimientos —le explico a Kalindora—. Como en la batalla de Gibraltar. Con una salida frontal, podemos embestirlo cuando gire hacia un flanco.

—Estoy de acuerdo. Preparaos para atacar —ordena Kalindora a los pretorianos.

Los puños de pulsos de los caparazones estelares gimen cuando mis hombres desvían la energía que les queda en los reactores hacia sus armas y botas. El calor del desierto invade mi traje.

A la señal de Kalindora, arrancamos desde nuestra posición, nos elevamos en el cielo y nos precipitamos hacia delante, de cabeza hacia las sombras por encima de los Drachenjägers que cargan contra los nuestros. Entonces algo ondea en el cielo.

El cuerpo de un pretoriano se fragmenta a mi lado, bisecado con limpieza a la altura de la cintura. Levanto mi filo justo a tiempo. Algo impacta contra él y me empuja hacia abajo. El aire se contorsiona por encima de mi cabeza mientras varios hombres con espectrocapa atraviesan el centro de la formación de mis pretorianos. Disparo a bocajarro contra un borrón y veo que la luz se curva cuando el proyectil de cañón de riel traspasa el pecho de un hombre. Cae dando vueltas, con la capa de lobo ondulando a su espalda.

Descubro la jugada demasiado tarde para detenerla. Darrow nos ha hecho morder el anzuelo de las sombras y ha flanqueado nuestra carga aérea enviando un pequeño grupo a atacarnos al abandonar nuestra posición. Nos acribillan.

Me doy la vuelta en el aire y presencio la matanza que se está produciendo detrás de mí.

El mundo se ralentiza cuando lo veo entre mis hombres. El camuflaje se debilita y revela un huracán ataviado con una maltrecha armadura de pulsos carmesí, un filo blanco que chispea al perforar el caparazón estelar de un pretoriano y sajarle la mitad del cuello.

Me arrojo hacia el Segador, pero salgo despedido hacia un lado cuando choco contra otro cuerpo. Kalindora me protege del fuego de pulsos de un hombre con armadura. Rhone lo aniquila. Intento reunir el ala izquierda de mis hombres, pero es una masacre. Y en el centro de la misma gira un dios de la muerte. El casco del cazador destella. En torno a su cuerpo rueda esa famosa hoja asesina de dorados.

Cuando la violencia se extiende hacia él, Darrow no retrocede como un hombre, sino que la abarca como un río codicioso. La atrae hacia él, la asimila a su corriente y va dando saltos por el campo de batalla con una arbitrariedad aparentemente sin sentido que, cuando se analiza con detenimiento, ilumina el genio de su violencia. Nos apiña, se asegura de convertirnos en un rebaño denso y compacto, de manera que nuestras opciones se reducen y las de sus hombres se amplían.

Es algo que solo llegas a entender cuando sientes el miedo que te invade al darte cuenta de que estás entre las garras de una trampa, y de que están a punto de cerrarse. Te sorprende que haya sido tan fácil engañarte. Te sorprende que sea así como sucede. Tantos años de preparación, de repaso de batallas, de corregir a los demás. No da la sensación de que hayamos caído en una trampa. Parece casi accidental, pero aun así inevitable. Me siento pequeño y estúpido.

—¡Matad al Segador! —grito mientras me abalanzo hacia él con Kalindora a mi derecha y Rhone y otros tres hombres a mi izquierda.

Ensartamos a dos caballeros del Amanecer y luego, como si oliera el asesinato en nuestra mente, Darrow salta de espaldas hacia nosotros en un ángulo sorprendente sin mirar siquiera.

Parte por la mitad la cabeza de un pretoriano. Derriba a Rhone del cielo. El brazo izquierdo de Kalindora sale disparado de su cuerpo, dando vueltas. Mi filo se arquea hacia delante, en dirección a la cabeza girada de Darrow, y no encuentra más que aire cuando él realiza no sé qué tipo de alquimia aérea, se dobla y se eleva solo para volver a caer a la velocidad del rayo.

Me lanza una estocada con su filo mientras pasa volando a mi lado. La bloqueo, pero su fuerza es increíble. Siento un dolor abrasador en el brazo. Me alcanza de nuevo cuando me ataca de revés, como un niño con su espada. El filo me corta las gravibotas y me desplomo desde el cielo.

Me estampo contra el caliche, pero no pierdo el conocimiento. Miro hacia arriba, con la armadura rota. Los hombres de metal bailan recortados contra las nubes crepitantes. Los cuerpos caen como pájaros de metal agonizantes, goteando sangre y fluidos mecánicos. El Segador ya comienza a alejarse, les deja las sobras a sus hombres.

Un caparazón estelar se desploma sobre mí y me deja inmovilizado. Otro se estrella contra la arena. Noto calor en la mejilla derecha y me vuelvo lo justo para ver que el propulsor roto de la bota del caparazón caído está escupiendo llamas contra mi casco. Me invade el pánico e intento alejarme sin conseguirlo. El calor aumenta cuando se expande por mi armadura desde el costado. Grito y me revuelvo, pero es en vano, y el calor se intensifica, y se me abre un agujero en el lado derecho del casco. Empieza a picarme la piel. Me sacudo, sobrepasado por el miedo. La picazón se convierte en una agonía. La ceja derecha se me riza al arder. La epidermis comienza a burbujear y a desprenderse. El fuego me llega a la dermis, la encoge, la revienta y la grasa gotea y alimenta las llamas.

Los aullidos de lobo se desvanecen en la distancia. Las llamas se comen mi ojo.

Solo entonces empiezo a chillar.