Читать книгу Фрейд - Питер Гай - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Развитие теории

1902–1915

Глава четвертая

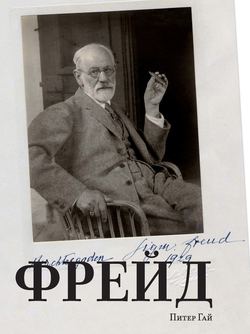

Портрет критикуемого основателя

Чувственные удовольствия

ОглавлениеТаким образом, Фрейда никак не назовешь приверженцем строгой дисциплины. И аскетом он тоже не был. Его сексуальная активность, по всей видимости, пошла на спад очень рано; мы знаем, что в августе 1893 года, когда ему было всего 37 лет, основатель психоанализа предпочитал воздержание. Однако это было не навсегда. Анна, его последний ребенок, родилась в декабре 1895-го. В следующем году он сообщил Флиссу, который всегда интересовался биологическими ритмами с периодом 28 дней: «Я не испытываю сексуального желания, и я импотент – хотя на самом деле это еще, конечно, не так», а в 1897-м рассказывал ему о сновидении, в котором он шел по лестнице, почти раздетый, и его преследовала женщина. При этом он чувствовал не страх, а эротическое волнение.

И действительно, как мы уже видели, в 1900 году Фрейд отметил, что «покончил с рождением детей». Однако существуют интригующие свидетельства, что он не покончил с сексуальным возбуждением и соитием – на протяжении следующих 10 лет и даже больше. В июле 1915 года Зигмунд Фрейд записал и проанализировал несколько своих сновидений. Одно из них было о жене: «Марта идет ко мне, и я должен что-то написать для нее… в блокноте. Я беру карандаш… Потом все становится расплывчатым». Истолковывая сон, Фрейд в качестве возбудителя предложил несколько событий предшествующего дня, среди которых неизбежно присутствовало «сексуальное значение»: сон «имел отношение к успешному совокуплению в среду утром». В то время Фрейду было 59 лет. Таким образом, когда в том же году он сказал Джеймсу Патнему, что «весьма умеренно пользовался» сексуальной свободой, которую проповедовал, то явно выказывал отвращение к внебрачным интрижкам. Как и в некоторых снах, в статьях и случайно оброненных фразах Фрейда встречаются намеки на буйные эротические фантазии, преследовавшие его на протяжении многих лет. По большей части они так и оставались фантазиями. «Будучи культурными людьми – Kulturmenschen, – мы, – с сардонической усмешкой признался основатель психоанализа, – слегка предрасположены к психологической импотенции». Несколько месяцев спустя Фрейд в шутку, но с оттенком меланхолии предположил, что было бы полезно возродить один античный институт, «академию любви, где преподавали бы ars amandi[86]». Насколько широкой была его практика в том, чему учили бы в такой академии, осталось тайной. Однако замечание об «успешном соитии» в 1915 году свидетельствует о том, что в некоторых случаях он терпел неудачу.

Отчасти воздержание Фрейда было вызвано явным отвращением ко всем известным методам регулирования рождаемости. Мы знаем, что в начале 90-х годов XIX столетия при исследовании – на примере своих пациентов и, вполне вероятно, собственного брака – сексуального происхождения неврозов Фрейд заявлял о психологических последствиях применения контрацепции. Он был убежден, что, за исключением самых благоприятных случаев, использование кондома ведет к невротическим нарушениям. Ничуть не лучше coitus interruptus и другие способы; в зависимости от используемого метода либо мужчина, либо женщина в конечном счете обречены стать жертвой истерии или невроза страха. «Если бы Фрейд продолжил двигаться в этом направлении, – заметила Джейн Малькольм, – то стал бы изобретателем усовершенствованного кондома, а не основателем психоанализа». Как бы то ни было, он рассматривал трудности, возникающие из-за недостатков контрацепции, как ключи к работе человеческой психики, включая собственную, и к ее тайнам. В отправленной Флиссу записке на эту деликатную тему Фрейд говорит не о себе, а о своих пациентах и о том, как помогли его теории их откровенные признания. Однако черновики, одновременно доверительные и страстные, свидетельствуют и о личном вкладе. В них нашел отражение его сексуальный опыт, который никак нельзя назвать даже удовлетворительным.

Воздержание Фрейда, по всей видимости, было в меньшей степени связано с ожиданием скорой смерти. В 1911 году он говорил Эмме, жене Юнга: «Мой брак давно угас, и мне остается только одно – умереть». Однако в воздержании Зигмунд Фрейд также находил причину для гордости. В своей статье о «культурной» сексуальной морали, опубликованной в 1908 году, он заметил, что современная цивилизация предъявляет необыкновенно высокие требования к способности чувственной сдержанности. Она требует от людей воздерживаться от полового сношения до брака, а затем ограничивать сексуальную активность одним партнером. По убеждению Фрейда, большинство людей не в состоянии выполнять эти требования или за выполнение их платится чрезмерная эмоциональная цена. «Сублимировать его, отвлечь силы сексуального инстинкта от его цели в сторону высшей культурной цели возможно для ничтожного меньшинства, и то временно». Большинство же «делаются неврастениками или вообще расплачиваются здоровьем».

Но Фрейд не считал себя ни неврастеником, ни больным. Скорее, он не сомневался, что сублимировал свои инстинкты и теперь занимается «культурной» работой высшего порядка. Однако старого Адама не удалось полностью обуздать: в преклонном возрасте основатель психоанализа явно восхищался миловидными женщинами. Лу Андреас-Саломе, известная писательница, философ и психотерапевт, деятель культурной жизни Европы рубежа XIX–XX столетий, красивая и опасная для мужчин, была тому ярким, но не единственным примером. В 1907 году в письме из Италии Фрейд – в то время он, по всей видимости, занялся сублимацией своих эротических порывов – рассказывал Юнгу, что случайно повстречался с его молодым коллегой, который, «похоже, снова обзавелся какой-то женщиной. Так практика мешает теории». Этот случай заставил его задуматься о собственном опыте: «Когда я полностью преодолею свое либидо (в обычном смысле), то примусь за «Любовную жизнь человечества». Очевидно, в 1907 году он еще не преодолел свое либидо – в обычном смысле.

Таким образом, Фрейд долгое время не отказывался от чувственных удовольствий. Он был согласен с высказыванием Горация, carpe diem – «живи настоящим», – философским оправданием желания ловить момент, ссылаясь на ненадежность жизненных реалий и на бесплодность добродетельного самоотречения. В конце концов, признавался основатель психоанализа, «у каждого из нас были минуты и периоды, когда мы признавали правоту этой философии жизни». В такие моменты люди склонны упрекать безжалостную строгость учения о морали: «Оно умеет только требовать, ничем не вознаграждая»[87]. Будучи строгим моралистом, Зигмунд Фрейд в то же время не отрицал необходимость удовольствий.

Вещи, накопившиеся за многие годы в доме Фрейда, свидетельствуют об определенном чувственном удовольствии, которое он, врач и семейный человек, находил не только приятным, но и приемлемым. Квартира на Берггассе, 19, была маленьким миром, сфокусировавшим в себе сознательный выбор; она всецело отражала Фрейда вместе с присущей ему культурой – как тем, что в нем было, так и тем, как это ни странно, чего в нем не было. Зигмунд Фрейд являлся образованным бюргером, представителем среднего класса той эпохи, однако его отношение к тому, что было принято ценить в этой среде и что нередко действительно ценили, – живопись, музыку, литературу, архитектуру – не всегда можно предсказать. Фрейда никак нельзя было назвать невосприимчивым к рукотворной красоте. В 1913 году основатель психоанализа радовался, узнав, что Карлу Абрахаму понравился голландский курорт Нордвейк-ан-Зее, где он отдыхал раньше. «Прежде всего, – вспоминал Фрейд, – там великолепные закаты». Но еще больше он ценил созданное руками людей. «Крошечные голландские города очаровательны. Дефт – маленький бриллиант». Художники и скульпторы, а также архитекторы радовали его глаз даже больше, чем пейзажи.

Фрейд был очень восприимчив к красоте, но вкусы имел традиционные. Вещи, которыми он себя окружал, бескомпромиссны в своем консерватизме и следовании устоявшимся правилам. Основатель психоанализа любил мелочи, которые большинство буржуа XIX века считали неотъемлемой частью своей жизни: фотографии членов семьи и близких друзей, сувениры из мест, где он побывал и которые с удовольствием вспоминал, гравюры и статуэтки, которые были, если можно так выразиться, наследием старого режима в искусстве – неизменно академические, без искры фантазии или самобытности. Революции, бушевавшие в живописи, поэзии и музыке, Фрейда никак не затронули; когда же они привлекали к себе внимание, что случалось редко, он решительно их не одобрял. По картинам на стенах его квартиры нельзя было догадаться, что в то время, когда он переехал на Берггассе, 19, уже расцвел французский импрессионизм, или что в Вене творили Климт, Кокошка, а впоследствии и Шиле. С явной неприязнью комментируя «в высшей степени современный» портрет Карла Абрахама, он писал ученику, что пришел в ужас, увидев, «как жестоко может быть наказана ваша терпимость или симпатия к современному «искусству». Показательны саркастические кавычки, в которые взято слово «искусство». Столкнувшись с экспрессионизмом, Фрейд честно признался Оскару Пфистеру в своей ограниченности.

Соответственно, в заполнявшей его квартиру мебели никак не отразился экспериментальный дизайн, который в то время преобразил дома следящих за современными тенденциями жителей Вены. Семья жила среди солидного викторианского комфорта с вышитыми скатертями, обтянутыми бархатом креслами, фотографическими портретами в рамках и изобилием восточных ковров. Их квартира дышит почти откровенной эклектикой, проявляющейся в массе годами копившихся предметов, которые не подчиняются определенному декораторскому замыслу, а свидетельствуют о простом стремлении к уюту. Похоже, в этой тесноте, которую люди с более строгим вкусом сочли бы угнетающей, семья находила опору: она стала воплощением плана домашнего комфорта, составленного Фрейдом еще до женитьбы, подтверждала преуспевание, которого наконец удалось достичь, а также поддерживала бережно хранимые воспоминания. И действительно, на консультационную комнату и личный кабинет Зигмунда Фрейда материальный достаток и воспоминания о прошлом наложили не меньший отпечаток, чем на остальные помещения квартиры на Берггассе, 19. Оценка основателем психоанализа искусства была более радикальной, чем его восприятие красоты.

Очень похожий конфликт характеризует отношение Фрейда к литературе. Его книги, монографии и статьи свидетельствуют о начитанности, цепкой памяти и великолепном чувстве стиля. Как нам известно, он часто обращался к любимым немецким классикам, особенно к Гёте и Шиллеру, а также к Шекспиру, у которого находил увлекательные загадки и большие отрывки из которого мог декламировать на своем практически идеальном английском. Такие остроумцы, как Генрих Гейне, и более грубые юмористы вроде Вильгельма Буша, были для него источником ярких иллюстраций. Однако при выборе фаворитов Фрейд пренебрегал европейским авангардом своей эпохи. Ибсена он знал в основном как отважного иконоборца, но, по всей видимости, почти не обращался к творчеству таких поэтов, как Бодлер, или таких драматургов, как Стриндберг. Среди обитателей Вены, которые писали, рисовали и сочиняли музыку в бурной, пронизанной авангардистскими порывами атмосфере, безоговорочного одобрения Фрейда, как нам уже известно, добился только Артур Шницлер – за глубокое психологическое исследование сексуальности современного венского общества.

Это вовсе не значит, что Зигмунд Фрейд не тратил время на то, чтобы читать романы, стихи и очерки ради удовольствия. Он читал, и круг его чтения был широким. Когда ему требовалась отдохнуть, особенно в преклонном возрасте во время восстановления после операций, Фрейд развлекал себя историями об убийствах таких мастеров детектива, как Дороти Сэйерс и Агата Кристи. Тем не менее обычно он предпочитал более возвышенную литературу. В 1907 году, отвечая на анкету своего издателя Гуго Хеллера, который просил назвать десять хороших книг, Фрейд перечислил не произведения, а писателей – двух швейцарских, двух французских, двух английских, одного русского, одного голландского, одного австрийского и одного американского. Это Годфрид Келлер и Конрад Фердинанд Мейер, Анатоль Франс и Эмиль Золя, Редьярд Киплинг и лорд Маколей, Дмитрий Мережковский, Мультатули, Теодор Гомперц и Марк Твен. Эти предпочтения, подобно предпочтениям в изобразительном искусстве, относительно традиционны и гораздо менее смелы, чем можно было бы ожидать от такого бунтаря. Конечно, и в них проступает дух противоречия. Мультатули, голландский эссеист и романист Эдуард Доувес Деккер, был своего рода реформатором в политике и морали. «Книга джунглей» Киплинга могла восприниматься как своеобразный протест против искусственности современной цивилизации, а Марк Твен, вне всяких сомнений, являлся самым непочтительным из юмористов.

Безусловно, некоторые из любимых произведений Фрейда, такие как однозначно оптимистичные очерки Маколея об английской культуре с XVII по XIX век, а также не менее либеральная история древнегреческой философии Гомперца, сами по себе могли считаться ниспровергающими традиции. Они напоминают о неоплатном долге Фрейда перед мыслью Просвещения XVIII столетия с ее критическим духом и надеждой для человечества – с ней основатель психоанализа познакомился как непосредственно, читая Дидро и Вольтера, так и через труды их наследников из XIX столетия. Главной темой работ Маколея и Гомперца было триумфальное распространение света и разума по миру, погруженному в тьму суеверий и гонений. Как мы знаем, Фрейд любил повторять, что тратит жизнь на разрушение иллюзий, однако, несмотря на весь свой неисправимый пессимизм, он иногда с удовольствием забавлялся иллюзией возможности прогресса, постепенно накапливающегося в человеческих делах. Примечательно, что, когда Фрейд писал для публикации, будь то психология личности, группы или культуры в целом, он проявлял меньше оптимизма. А вот читая для удовольствия, основатель психоанализа, похоже, позволял себе некоторые из желанных фантазий, жестко подавлявшихся во время работы.

Неудивительно, что литературные суждения Фрейда зачастую были чисто политическими. Одной из причин, по которым он восхвалял Анатоля Франса, служил факт, что Франция проявляла себя решительной противницей антисемитизма, а Дмитрия Мережковского, автора романа о Леонардо да Винчи, он оценивал выше, чем тот заслуживал, из-за того, что этот автор льстил художнику эпохи Возрождения, независимостью и интеллектуальной смелостью которого Фрейд восхищался. Но большинство любимых писателей были ценимы им потому, что оказались талантливыми непрофессиональными психологами. Зигмунд Фрейд считал, что мог учиться у них точно так же, как биографы и антропологи могли учиться у него. Это не значит, что он был ограниченным человеком – хотя это собственные слова Фрейда. Да, практичность его вкусов несомненна. Как он сам признавался в 1914 году в статье о Моисее работы Микеланджело: «Часто я замечал, что содержание художественного произведения притягивает меня сильнее, чем его формальные и технические качества, которым сам художник придает первостепенное значение. Для оценки многочисленных средств и некоторых воздействий искусства мне, собственно, недостает правильного понимания»[88]. Фрейд понимал разницу между чисто формальным, эстетическим удовольствием и тем удовольствием, которое может доставить содержание изобразительного искусства или литературы, но на этом он останавливался. Отчасти потому, что считал художественные методы выше своего понимания. «Смысл почти ничего не значит для этих людей, их волнует только линия, форма, соответствие контуров. Они руководствуются Lustprinzip»[89]. У Фрейда же, наоборот, над Lustprinzip, то есть принципом удовольствия, преобладал принцип реальности.

Этот практический склад ума неизбежно формировал довольно отстраненное и насмешливое отношение Фрейда к музыке. Он специально подчеркивал свое невежество в музыкальных вопросах и признавался, что не способен воспроизвести мелодию, не фальшивя. В «Толковании сновидений» Фрейд фактически хвастался отсутствием слуха: напевая арию из «Свадьбы Фигаро», в которой главный герой бросает вызов графу Альмавиве, он утверждает, что посторонний человек, наверное, не узнал бы мотив. Те, кому приходилось слышать, как основатель психоанализа напевал арии из опер Моцарта, подтверждали эти слова. Он не искал знакомства с музыкантами и, как кратко отметила его дочь Анна, никогда не ходил на концерты. Тем не менее ему нравилась опера, по крайней мере некоторые оперы. Дочери, просматривавшие мемуары Фрейда, смогли найти таких пять: «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта» Моцарта, «Кармен» Бизе и «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера. Список настолько же нейтрален, насколько краток: ни Клода Дебюсси, ни Рихарда Штрауса. Среди всех опер Вагнера, разумеется, самой приемлемой были «Мейстерзингеры» – после таких ранних произведений, как «Летучий голландец». А «Кармен» – несмотря на то, что ей потребовалось некоторое время, чтобы завоевать Париж, после премьеры там в 1875 году, – быстро стала любимой оперой в немецкоговорящих странах. Брамс, Вагнер и Чайковский, которые почти ни в чем не соглашались друг с другом, считали оперу Бизе шедевром. Ницше, посмотревший не менее 12 представлений, противопоставлял ее живость и галльское очарование тяжеловесным и мрачным тевтонским музыкальным драмам Вагнера. Бисмарк, этот знаток и любитель музыки, хвастался тем, что слушал оперу 27 раз. Чтобы восхищаться этими музыкальными произведениями, не нужно было быть почитателем авангарда. Не подлежит сомнению, что Фрейд достаточно хорошо их знал, поскольку при необходимости использовал цитаты из них: ария Фигаро «Угодно графу в пляс пуститься», обращение Зарастро к принцессе Памине в «Волшебной флейте», когда он говорит, что не может заставить ее полюбить себя, а также речь Лепорелло, когда тот хвастливо перечисляет донне Эльвире все победы Дон Жуана.

Привлекательность оперы для такого немузыкального человека, как Фрейд, не представляет никакой загадки. Ведь опера – это музыка и слова, соединенная с драматическим действием песня. Подобно большинству книг, которые читал основатель психоанализа, опера могла предложить ему приятное удивление узнавания. Своим необычным, зачастую мелодраматическим способом опера пыталась разрешить психологические проблемы, занимавшие Фрейда всю жизнь: любовь, ненависть, жадность, предательство. Кроме того, опера – это представление, а Зигмунд Фрейд всегда был особенно восприимчив к зрительным впечатлениям. Он вглядывался в своих пациентов не менее внимательно, чем прислушивался к ним. Более того, опера изображает волнующие нравственные конфликты, которые находят удовлетворительное разрешение, и представляет необыкновенно красноречивых персонажей, участвующих в битве добра со злом. За исключением «Кармен», все пять любимых опер Фрейда – особенно «Волшебная флейта» и «Нюрнбергские мейстерзингеры» – изображают победу добродетели над грехом: результат, который доставляет удовлетворение самым утонченным слушателям и наряду с этим позволяет понять, какая борьба протекает в душах мужчин и женщин[90].

Опера и, если уж на то пошло, театр были редкими развлечениями в жизни Фрейда. Регулярным же, ежедневно повторяющимся удовольствием для него была еда. Основатель психоанализа не был гастрономом или гурманом и плохо переносил вино. Однако он получал от еды наслаждение. Есть Фрейд предпочитал в тишине и сосредоточенности. В Вене главной трапезой дня был обед, Mittagessen, который подавался ровно в час дня и состоял из супа, мяса, овощей и десерта: «…обычный обед из трех блюд, меняющийся согласно сезону, когда весной у нас появляется дополнительное блюдо, спаржа». Фрейд особенно любил итальянские артишоки, вареную говядину – Rindfleisch – и ростбиф с луком. А вот цветную капусту и курицу он недолюбливал. Еще Фрейд обожал плотные и сытные bürgerliche блюда, без какого-либо влияния утонченной французской кухни.

Некоторую примитивность вкуса он возмещал сигарами. Зигмунд Фрейд не мог без них обойтись. Когда в начале 90-х годов XIX столетия Флисс – как бы то ни было, специалист в отоларингологии – предписал ему бросить курить, чтобы избавиться от носовых катаров, Фрейд пребывал в отчаянии и просил смягчить запрет. Он начал курить в 24 года, сначала сигареты, а затем перешел исключительно на сигары. Основатель психоанализа утверждал, что эта привычка, или порок, как он ее называл, значительно повышает его работоспособность и облегчает самоконтроль. Примечательно, что примером ему служил отец, который был заядлым курильщиком и оставался им до 81 года. В те дни увлечение Фрейда сигарами разделяли многие. Перед еженедельными собраниями у него в доме горничная расставляла на столе пепельницы, по одной на каждого гостя. Однажды в среду вечером, когда все разошлись, Мартин Фрейд в прямом смысле слова ощутил – нет, он ее, скорее, вдохнул – атмосферу в помещении. «Комната была заполнена густым дымом, и я удивлялся, как люди могли выдержать в ней несколько часов, не говоря уже о том, чтобы беседовать, не задыхаясь». Когда племяннику Фрейда Гарри было 17 лет, основатель психоанализа предложил юноше сигарету. Гарри отказался, и дядя сказал ему: «Мальчик мой, курение – это одно из самых сильных и самых дешевых удовольствий в жизни, и, если ты заранее решил не курить, мне тебя жаль». Этого чувственного удовольствия Фрейд не мог себя лишить, но за это ему пришлось заплатить непомерную цену в виде боли и страданий. Как нам известно, в 1897 году он поделился своим мнением, никогда не высказывавшимся в его статьях и книгах, что вредные привычки – в их число Фрейд включал и привычку к табаку – служат лишь заменителями «единственной настоящей привычки, «первичной мании», мастурбации». Однако превратить эту догадку в решение, бросив курить, Зигмунд Фрейд оказался не способен.

Непреодолимая любовь Фрейда к сигарам свидетельствует о сохранении примитивных оральных потребностей, а страсть к коллекционированию древностей обнаруживает в его взрослой жизни остатки не менее примитивных анальных удовольствий. То, что Зигмунд Фрейд однажды назвал собственной склонностью к старине, было, как он признался своему врачу Максу Шуру, страстью, уступающей по силе лишь его страсти к курению. Комната для консультаций, в которой Фрейд принимал своих пациентов, и примыкающий к ней кабинет постепенно переполнялись восточными коврами, фотографиями друзей, декоративными тарелками. Застекленные книжные шкафы ломились от книг и разнообразных сувениров. Стены украшали рисунки и гравюры. Знаменитая кушетка сама по себе являлась произведением искусства – высокие подушки, плед в ногах, которым пациенты укрывались, если замерзали. На полу лежал ковер из Шираза. Но больше всего в рабочих помещениях Фрейда было скульптур, которые занимали все свободные поверхности: они заполняли сомкнутые ряды книжных полок, крышки многочисленных столиков и бюро и даже вторгались в безупречный порядок письменного стола – основатель психоанализа любовался ими, когда писал письма или работал над книгами.

Именно этот лес из скульптур лучше всего запомнили его гости и пациенты. Ганс Закс, входивший в число близких друзей Фрейда, впервые посетив квартиру на Берггассе, 19, заметил, что, хотя коллекция пребывает «все еще в начальной стадии, некоторые предметы сразу же притягивают взгляд посетителя». «Человек-волк», психоанализом которого Фрейд занялся в следующем году, также нашел предметы старины очаровательными: по его мнению, в примыкающих друг к другу комнате для консультаций и кабинете мэтра всегда присутствовало ощущение священного покоя и тишины. Это напоминало «не приемную врача, а скорее кабинет археолога. Там были всевозможные статуэтки и другие необычные предметы, в которых даже неспециалист узнавал археологические находки из Древнего Египта. На стенах висели каменные декоративные блюда с изображением сцен из давно прошедших эпох».

Это изобилие тщательно и с любовью собиралось. Коллекционированием древностей Фрейд увлекался до конца жизни. Когда его давний друг Эмануэль Леви, профессор археологии в Риме, а затем в Вене, бывал в городе, он навещал Фрейда и привозил ему новости из мира древностей. Основатель психоанализа, в свою очередь, живо интересовался этим миром, когда находил время, и с волнением знающего любителя следил за раскопками. «Я приносил большие жертвы ради коллекционирования греческих, римских и египетских древностей, – на закате жизни признался он Стефану Цвейгу, – и даже больше читал сочинений по археологии, нежели по психологии». Вне всяких сомнений, это явное преувеличение: фокус упорядоченного любопытства Фрейда всегда приходился на жизнь души, а списки книг, приведенные в его произведениях, демонстрируют глубокое знание им специальной литературы. Однако основатель психоанализа получал огромное удовольствие от своих статуэток и обломков, первых покупок, которые с трудом мог себе позволить, а впоследствии подарков от друзей и последователей, принесенных в квартиру на Берггассе, 19. В преклонном возрасте, оглядывая из удобного мягкого кресла позади кушетки свою комнату для консультаций, Фрейд мог видеть большую картину с изображением египетского храма в Абу-Симбеле, маленькую репродукцию полотна Энгра с Эдипом, разгадывающим загадку Сфинкса, и гипсовую копию древнего барельефа, «Градивы». На противоположной стене над стеклянным шкафчиком, заполненным древностями, он поместил изображение Сфинкса из Гизы: еще одно напоминание о загадках – и об отважных конкистадорах, вроде него самого, которые их разгадывают.

Такая выраженная страсть нуждается в истолковании, и Фрейд с готовностью его предоставлял. Он сказал «человеку-волку», что психоаналитик «…подобно археологу на раскопках, должен слой за слоем раскрыть психику пациента, прежде чем дойти до самых глубоких, самых ценных сокровищ». Но сия весомая метафора не исчерпывает значение этого пристрастия для Фрейда. Предметы древности доставляли ему явное зрительное и тактильное удовольствие. Основатель психоанализа ласкал их взглядом или гладил, сидя за письменным столом. Иногда он приносил новое приобретение в столовую, чтобы получше рассмотреть. Кроме того, это были символы. Они напоминали о друзьях, которые дали себе труд помнить его любовь к подобным артефактам, напоминали о юге – о тех солнечных странах, в которых он побывал, в которых рассчитывал побывать, а также слишком далеких и недостижимых, в которых побывать уже не надеялся. Подобно многим северянам, от Винкельмана до Э.М. Форстера, английского романиста, которого занимала неспособность людей разных социальных групп понять и принять друг друга, Фрейд любил средиземноморскую цивилизацию. «Теперь я украсил свою комнату гипсовыми отливками флорентийских статуй, – писал он Флиссу в конце 1896 года. – Это был для меня источник необыкновенного обновления; я хочу разбогатеть, чтобы повторить такие путешествия». Подобно Риму, коллекция Фрейда служила выразителем его неясных желаний. «Конгресс на итальянской земле! (Неаполь, Помпеи)», – мечтательно восклицал он после рассказа Флиссу о тех самых гипсовых отливках.

Еще более неопределенной была связь его древностей с потерянным миром, в котором он сам и его народ, евреи, могли проследить свои далекие корни. В августе 1899 года Фрейд сообщил Флиссу из Берхтесгадена, что в следующий дождливый день «отправится маршем» в свой любимый Зальцбург, где недавно «откопал» несколько египетских древностей. Эти предметы, отмечал Фрейд, поднимают ему настроение, «рассказывают о давних временах и далеких странах». Изучая дорогие сердцу предметы, он обнаруживал, в чем много лет спустя признался Ференци, как в нем рождается странное тайное томление, возможно, «от моих древних предков – по Востоку и Средиземноморью, по совсем другой жизни: желания из детства, которые никогда не сбудутся и не приспособятся к действительности». И совсем не совпадение, что человеком, историей жизни которого Фрейд интересовался и которому, по всей видимости, завидовал больше, чем кому-либо другому, был Генрих Шлиман, знаменитый археолог, открывший таинственную, окутанную древними легендами Трою. Основатель психоанализа считал карьеру Шлимана такой выдающейся потому, что в открытии «сокровища Приама» тот обрел истинное счастье: «Счастье существует только как исполнение детской мечты». Именно такая мечта, как полагал Зигмунд Фрейд, пребывая в мрачном настроении, редко воплощалась в его собственной жизни.

Однако, как сказал он «человеку-волку», неугасающая страсть к собиранию древностей приобретала все большее значение, становилась главной метафорой дела всей его жизни. «Saxa loquuntur! – воскликнул Фрейд в 1896 году в своей лекции по этиологии истерии. – Камни говорят!» Действительно, говорят. По крайней мере, он их слышал. В одном эмоциональном письме Флиссу Фрейд сравнивал успех в психоанализе, которого только что добился, с открытием Трои. С его помощью пациент обнаружил глубоко запрятанные фантазии, «сцену из раннего детства (до 22 месяцев), которая отвечала всем требованиям и в которую укладывались все оставшиеся загадки; все сразу, сексуальные, невинные, естественные и т. д. Я до сих пор не смею в это поверить. Словно Шлиман вновь раскопал Трою, считавшуюся мифической». Фрейд и потом пользовался этой метафорой: в предисловии к истории болезни Доры он сравнивает проблемы, возникшие из-за «неполноты моих аналитических результатов», с проблемами «тех исследователей, которым посчастливилось из вековых захоронений извлечь на свет дня бесценные, хотя и искалеченные, остатки древности». Фрейд восстанавливал недостающее, и «подобно добросовестному археологу» он «не упускал случая показать, где моя конструкция смыкается с достоверным». Три десятилетия спустя в «Недовольстве культурой», иллюстрируя «общую проблему сохранения психического», он использовал широкую аналогию с Древним Римом, предстающим перед современным туристом: череда городов, остатки которых сохранились рядом друг с другом или были обнаружены в результате археологических раскопок. Таким образом, в коллекционировании древностей у Фрейда соединились работа и удовольствие, детские желания и сублимации зрелого возраста. Но оттенок болезненной зависимости тоже присутствовал. Есть что-то поэтичное в том, что осенью 1902 года на первом собрании Психологического общества по средам предметом обсуждения стало влияние курения на психику.

86

Наука любви (лат.).

87

В милом маленьком очерке о бренности, написанном, следует отметить, в разгар бессмысленной бойни – Первой мировой войны, Фрейд утверждал, что, хотя любая красота обречена на увядание, эта истина не содержит ни мифического бессмертия, ни печального уныния: «Если цветок расцветает только на один вечер, его красота по этой причине нисколько не меркнет в наших глазах». В чувстве важно то, что красота и совершенство возникают в тот момент, когда мы их видим. («Verganglichkeit» [1916], GW X, 359 / «On Transience», SE XIV, 306.) Авт.

88

Перевод М. Н. Попова.

89

Фрейд был великолепным стилистом и безжалостным критиком собственных произведений. Его «самокритика», говорил он Ференци, «не самый приятный дар», однако он считал его, вместе со смелостью, своей лучшей чертой. Именно самокритика «обеспечила строгий отбор моих публикаций. Без нее я мог бы опубликовать в три раза больше». (Фрейд Ференци, 17 октября 1910 года. Freud-Ferenczi Correspondence, Freud Collection, LC). Это выглядит преувеличением, но с учетом того, что Фрейд имел привычку уничтожать все черновики и наброски, вполне может оказаться правдой. Тем не менее он не стал литературным критиком. Авт.

90

Следует отметить, что в особенно любимом Фрейдом «Дон Жуане» эта победа в высшей степени двусмысленна: Дон Жуан, который бросает вызов общепринятым нормам морали и религии, отправляется в преисподнюю, но его стремление к удовольствиям так беззаботно, а поведение перед угрозой проклятия и смерти настолько мужественно, что опера вызывает более сложные чувства, чем, скажем, примирение в «Свадьбе Фигаро». Однако в отсутствие подробных комментариев Фрейда к «Дон Жуану» невозможно предположить, что значила для него эта опера. Авт.